(つづき)

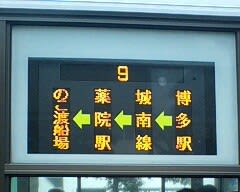

「県庁九大病院前」にて撮影した「9番」能古渡船場行きの側面LED。

県庁九大病院前から能古渡船場まで行く場合、この「9番」で行くとかなり遠回りとなる。

天神で都市高速経由のバスに乗り換えるか、地下鉄で姪浜まで行ってそこからバスに乗り換えるなどしたほうが速く、合理的な選択と思われる。

そういった観点からすれば「のこ渡船場」という表記は「余計」なものにも見える。

とはいっても、このバスの現実の終点は「能古渡船場」であり、バス停の時刻表にも「能古渡船場」と書いてある訳で、「のこ渡船場」という終点の表示を省いてしまうのもどうかと思われ、悩ましいところである。

また、「合理的かどうか」という判断も実は難しくて、「たとえ遠回りであっても、乗り換えなしで目的地まで連れていってくれるならそれでいい」と思う人もいるだろう。

幕式の表示であれば、そのへんの「微妙な重要度の強弱」というものを如何なく表現することができていたのだが、LED(特にマスが固定され縦が4マスしかない現行方式)だと表現に「制約」が多くなり、それがかなり難しくなったといえる(ただ、写真の「9番」については、県庁の時点では、「薬院駅」と「城南線」はどちらか一つにして、代わりに「呉服町」や「六本松」などを入れることを検討できそうであり、工夫の余地はまだまだあると思う)。

特に、この「9番」や「7番」「25番」「100円循環バス」など、始発から終点まで乗り通すことを前提としていない路線ではなおさらである(「100円循環バス」が、始発の博多駅交通センターの時点で、側面LEDの一番左に「博多駅」と表示しているのを見たことがあるが、これにはかなり違和感を持った)。

ただ、個人的には、「制約」があるからこそ「遊び」が面白くなるのは事実である。

「決められた枠の中でいかに表現するか」を考えるのは面白いものであり、短歌や俳句が好まれる理由がそこにありそうな気がする。

(つづく)

「県庁九大病院前」にて撮影した「9番」能古渡船場行きの側面LED。

県庁九大病院前から能古渡船場まで行く場合、この「9番」で行くとかなり遠回りとなる。

天神で都市高速経由のバスに乗り換えるか、地下鉄で姪浜まで行ってそこからバスに乗り換えるなどしたほうが速く、合理的な選択と思われる。

そういった観点からすれば「のこ渡船場」という表記は「余計」なものにも見える。

とはいっても、このバスの現実の終点は「能古渡船場」であり、バス停の時刻表にも「能古渡船場」と書いてある訳で、「のこ渡船場」という終点の表示を省いてしまうのもどうかと思われ、悩ましいところである。

また、「合理的かどうか」という判断も実は難しくて、「たとえ遠回りであっても、乗り換えなしで目的地まで連れていってくれるならそれでいい」と思う人もいるだろう。

幕式の表示であれば、そのへんの「微妙な重要度の強弱」というものを如何なく表現することができていたのだが、LED(特にマスが固定され縦が4マスしかない現行方式)だと表現に「制約」が多くなり、それがかなり難しくなったといえる(ただ、写真の「9番」については、県庁の時点では、「薬院駅」と「城南線」はどちらか一つにして、代わりに「呉服町」や「六本松」などを入れることを検討できそうであり、工夫の余地はまだまだあると思う)。

特に、この「9番」や「7番」「25番」「100円循環バス」など、始発から終点まで乗り通すことを前提としていない路線ではなおさらである(「100円循環バス」が、始発の博多駅交通センターの時点で、側面LEDの一番左に「博多駅」と表示しているのを見たことがあるが、これにはかなり違和感を持った)。

ただ、個人的には、「制約」があるからこそ「遊び」が面白くなるのは事実である。

「決められた枠の中でいかに表現するか」を考えるのは面白いものであり、短歌や俳句が好まれる理由がそこにありそうな気がする。

(つづく)