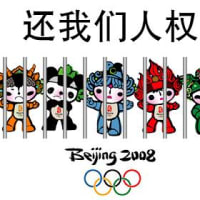

ILO条約も判例法理も踏みにじり、労働法制改悪に突っ走ろうとする政府・財界が目指す労働者とは、実現してみれば現在の中国の出稼ぎ労働者(農民工)やかつてのアパルトヘイト下の南ア黒人労働者に限りなく近づいているだろう。農業でいえば圃場農業から(持続型でなく)使い捨て型の焼畑農業への退行だ。これは教育再生会議よりもっとひどい。

出典:http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2007/0521/item070521_01.pdf

脱格差と活力をもたらす労働市場へ

~労働法制の抜本的見直しを~

平成19 年5月21 日

規制改革会議

再チャレンジワーキンググループ

労働タスクフォース(メンバーは和田 一郎

牛嶋・寺前・和田法律事務所 弁護士 の名前のみが掲載されている)

全ての人々にやり直しの機会と希望を与え、格差や不平等を固定化させない社会をどのように実現するのか。再チャレンジを可能にする社会の実現には、労働者が学歴・性別・年齢等に関係なく個人として正当に評価・処遇され、能力と努力に応じて事後のやり直しが何度でも可能となる、また、企業においても積極的に人材を活用できる労働法制の整備が不可欠である。

しかしながら、労働者保護の色彩が強い現在の労働法制は、逆に、企業の正規雇用を敬遠させ、派遣・請負等非正規雇用の増大、さらには、より保護の弱い非正規社員、なかでもパートタイム労働者等の雇用の増大につながっているとの指摘がある。解雇規制を中心として裁判例の積み重ねで厳しい要件が課され、社会情勢・経営環境の変化に伴って雇用と需要のミスマッチが起きた状況においても、人的資源の機動的な効率化・適正化を困難にし、同時に個々の労働者の再チャレンジを阻害している。労働者と企業とのマッチングには自ずと善し悪しがあり、社会全体での適材適所の人材配置を図っていくことが肝要である。生涯一企業で働くことを前提とした労働法制・社会保障制度等を抜本的に見直し、流動性の高い労働市場を構築して初めて、働き方を変えたいと思う個々人が、意欲や努力により働き方を変えることができる機会のある、全ての人々にとって再チャレンジが可能な社会となりうる。

労働市場における規制を、当事者の意思を最大限尊重する観点から見直し、誰にとっても自由で開かれた市場にすることこそが、格差の是正と労働者の保護を可能とし、同時に企業活動をも活性化することとなる。

一部に残存する神話のように、労働者の権利を強めれば、その労働者の保護が図られるという考え方は誤っている。不用意に最低賃金を引き上げることは、その賃金に見合う生産性を発揮できない労働者の失業をもたらし、そのような人々の生活をかえって困窮させることにつながる。過度に女性労働者の権利を強化すると、かえって最初から雇用を手控える結果となるなどの副作用を生じる可能性もある。正規社員の解雇を厳しく規制することは、非正規雇用へのシフトを企業に誘発し、労働者の地位を全体としてより脆弱なものとする結果を導く。一定期間派遣労働を継続したら雇用の申し込みを使用者に義務付けることは、正規雇用を増やすどころか、派遣労働者の期限前の派遣取り止めを誘発し、派遣労働者の地位を危うくする。長時間労働に問題があるからといって、画一的な労働時間上限規制を導入することは、脱法行為を誘発するのみならず、自由な意思で適正で十分な対価給付を得て働く労働者の利益と、そのような労働によって生産効率を高めることができる使用者の利益の双方を増進する機会を無理やりに放棄させる。

真の労働者の保護は、「権利の強化」によるものではなく、むしろ、望まない契約を押し付けられることがなく、知ることのできない隠された事情のない契約を、自らの自由な意思で選び取れるようにする環境を整備すること、すなわち、労働契約に関する情報の非対称を解消することこそ、本質的な課題というべきである。市場の失敗としての情報の非対称に関する必要にして十分な介入の限度を超えて労働市場に対して法や判例が介入することには根拠がなく、画一的な数量規制、強行規定による自由な意思の合致による契約への介入など真に労働者の保護とならない規制を撤廃することこそ、労働市場の流動化、脱格差社会、生産性向上などのすべてに通じる根源的な政策課題なのである。

行政庁、労働法・労働経済研究者などには、このような意味でのごく初歩の公共政策に関する原理すら理解しない議論を開陳する向きも多い。当会議としては、理論的根拠のあいまいな議論で労働政策が決せられることに対しては、重大な危惧を表明せざるを得ないと考えている。

既得権にとらわれず、あらゆる層の労働者のすべてに対して開かれた平等な労働市場を確立していくことこそ、再チャレンジを可能とする真の労働改革であろう。また、判例の集積をそのまま立法化することを当然視したり、判例の動向とは異なる立法を行うことを忌避しようとしたりするなど、判例と立法との関係に関するこれまでの一部行政や研究者の捉え方にも問題が多い。

判例とは、所与の法令を前提にして、いわば法令自体の政策的当否に拘らず、現に存在する法令の条文の読み方を示したものにほかならない。立法に当たって重要であるのは、ある法令やその読み方の帰結としての判例、なかんずく最高裁判例などが、社会経済的に合理的な結果をもたらしているかどうか、を政策判断の観点から厳格に検証することである。

もともと所与の法令のみを前提とした政策判断の一つの解にすぎない判例が、政策判断として将来の法令のあり方を拘束してよいということにはならない。仮に過去の判例を検証した結果、そのような判例の集積が、労働者の保護をかえって損なっていたり、格差社会をかえって拡大していたり、経済社会の発展や豊かさの伸張を抑制していたりするような効果を生んでいる場合には、そのような結末を導いた判例による法解釈は、より望ましい経済社会の豊かさをもたらし、公正を実現できるように、立法によって改められるべきである。

立法によって最終的には決せられる政策を最終的に担保するのが、法令の現実への当てはめとしての司法判断であって、逆に、司法判断の集積たる判例が立法に当たって尊重されなければならないとする考え方は、日本国憲法の想定する三権分立の趣旨に反するものである。すなわち、政策形成とは、法解釈の帰結としての判例がもたらすさまざまな影響を考察し、そのような影響をより望ましいものに改善できるときには、そのような改善が少しでも図られるように、判例の前提となる法を改正する営みでもある。政策形成やその手段としての立法の責任を十分に果たすためには、判例が作り出した現状が政策的基準から見て望ましくない場合には、それ以上の判例への依存は断ち切り、迅速適切な立法により今後のより妥当な司法判断が導かれるよう措置されるべきである。

なお、労働法制の立法過程において、使用者側委員、労働側委員及有識者委員で構成する審議会での、利害当事者たる労使間における見解の隔たりは常に大きく、意見分布も埋まらぬままの検討により、結果は妥協の産物となりがちである。

このような観点を踏まえ、具体的には、以下に掲げる課題に取り組むことが急務である。

1 解雇権濫用法理の見直し

第一に解雇規制の見直しである。民法627 条1項では、期間を定めない雇用契約は、労使双方から2週間の予告期間(昭和22 年労働基準法20 条により使用者からの場合は30 日に延長)の下にいつでも解約申し入れできるとされてきた。しかし、その後の判例で、使用者からの解約申入れ(すなわち解雇)は厳しく制限されてきた。1970 年代に最高裁判決により、客観的に合理性を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、解雇を権利濫用として無効とする解雇権濫用法理が確立し、平成15 年に同法理は労働基準法18 条の2 として明定された。また、裁判例の多くは最近まで、特に整理解雇に関していわゆる整理解雇の4要件(すなわち人員削減の必要性、解雇回避措置、解雇対象者の選定方法、解雇に至る手続)を満たさない解雇を無効とする強行規定的解釈を行ってきた。さらに最高裁では、現在、有期雇用契約の更新拒絶、いわゆる雇い止めについて、「期間の定めの無い契約と実質的に異ならないか、または雇用継続を期待できる状態に労働者を置いた場合には、解雇権濫用法理が類推される」としている。すなわち、解雇権や雇い止めは著しく制限されており、しかも、これらはいずれも、どういう理由と手続きの下で解雇あるいは雇止めが有効となるのか、事前に予測することが困難である。

そこでまず、当事者の自由な意思を尊重した合意に基づき予測可能性が明らかになるように、法律によってこれを改めるべきである。さらに、雇用保険制度のより一層の整備及び転職市場の活性化の促進、また、労使それぞれが有する相手方に関する情報の質と量の格差を是正する対策、例えば、業務内容・給与・労働時間・昇進など処遇、人的資本投資に対する労使の負担基準に関する客観的細目を雇用契約の内容とすることを奨励することにより、判例頼みから脱却し、当事者の合致した意思を最大限尊重し、解雇権濫用法理を緩和する方向で検討を進めるべきである。

また、解雇の金銭的解決については、判例により人為的に作り出された一種の「解雇権を排除する強力かつ不明朗な規制」を無批判に与件とする議論であることから、そうした規制自体の不条理を直視し、その強さの範囲を見直すことが先決であることを前提として、引き続きその見直しとの関連で検討すべきであるが、その道程に至るなかで、試行的な導入を検討することも考えられる。

2 労働者派遣法の見直し

第二に、労働者派遣法の見直しである。労働者派遣法が施行されてから20 年以上経過し、今や派遣という就業形態を選択して働く労働者の数も100 万人を大きく上回るにいたっており(総務省統計局「労働力調査詳細結果」によれば、平成18 年現在、128万人)、企業の派遣労働者活用に対するニーズは、もはや恒常化している。確かに、派遣を正社員になるためのワン・ステップと考える者に対しては、次の就業機会への移行がスムーズにできるよう、派遣元としても紹介予定派遣や職業紹介の機能強化を図ることが望ましい。

しかし、同一の派遣先で派遣就業の継続を希望する者に対しては、その希望が叶えられるような仕組みが必要となる。ところが、例えば派遣労働者の派遣期間は、いわゆる26 業務等以外においては、派遣=「臨時的、一時的」な労働力需給調整システムとの考え方の下、平成15 年の派遣法改正によっても、一定期間(長くても3年)に制限されおり、しかも同改正により、違反を防ぐ目的で、新たに派遣先に対し雇用申込み義務が課されることとなった。この結果、派遣先企業、派遣労働者ともに派遣就業の継続を望んでいる場合であっても、期間経過前に派遣が打ち切られる事態が頻発するようになっている。

また、派遣と請負の事業区分に関する基準(いわゆる37 号大臣告示)は、①請負事業主が自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用すること、②請負事業主が業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理することの双方を確保する観点から、文字通り典型的・理念的な基準を定めたものに過ぎない。その結果、同告示制定の当初から現場の実情に適合していなかったし、また、当事者の意思を尊重するには遠く及ばない基準となっている。

したがって、労働者派遣法は、派遣労働を例外視することから、真に派遣労働者を保護し、派遣が有効活用されるための法律へ転換すべく、派遣期間の制限、派遣業種の限定を完全に撤廃するとともに、紹介予定派遣の派遣可能期間を延長し需給調整機能を強化すべきである。あわせて、請負との区別も実情に適合したものにすべきである。

3 労働政策の立案について

第三に、労働政策の立案の在り方について検討を開始すべきである。現在の労働政策審議会は、政策決定の要の審議会であるにもかかわらず意見分布の固定化という弊害を持っている。労使代表は、決定権限を持たずに、その背後にある組織のメッセンジャーであることもないわけではなく、その場合には、同審議会の機能は、団体交渉にも及ばない。しかも、主として正社員を中心に組織化された労働組合の意見が、必ずしも、フリーター、派遣労働者等非正規労働者の再チャレンジの観点に立っている訳ではない。特定の利害関係は特定の行動をもたらすことに照らすと、使用者側委員、労働側委員といった利害団体の代表が調整を行う現行の政策決定の在り方を改め、利害当事者から広く、意見を聞きつつも、フェアな政策決定機関にその政策決定を委ねるべきである。

4 個別課題について

以上に挙げた課題に加え、労働分野における個別課題に関する考え方は、以下の通りである。

(1) 労働契約の在り方について

① 有期労働契約に対する制約の撤廃

有期労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(専門的知識等を有する労働者及び満60 歳以上の労働者との間に締結される場合は5年)と定められている。

一方、今国会へ提出された労働契約法案においては、有期労働契約について「使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。」とされている。この趣旨は、使用目的に合致する限りにおいて絶対的に期間が短いとしてもそれを排除するものではなく、また当初から長期の雇用を予定しているにも拘らずあえて短期間に区切って契約を反復することを避けるべきことを述べるにすぎず、さらに、これは契約の効力そのものに対する規制としてではなく、使用者に対して法的拘束力なく配慮を促すにとどめて規定したものであることに留意しなければならない。

本来、有期労働契約を反復する必要があるか否かは、いかなる業種、業態のどのような使用者にとっても、事前に明確に予測することなど困難な場合がほとんどである。また、どれくらいの有期雇用期間が当事者双方にとって合理的であるかなどを、予め一律に法で決したり、雇用や経営上の判断に関して責任を持つわけでもない裁判所が事後的に決することなど、そもそも妥当性を欠く。

したがって、有期雇用契約については、新たな立法により、予め想定された期間を人為的に短く区切る場合を除いては、当事者の自由な意思の合致を踏まえて、業種、業態等を問わず、長短いかなる期間を定めても差し支えないこととしなければならない。現行の3 年ないし5 年の期間制限は本来撤廃すべきものである。

判例に見られるような一定期間更新を繰り返したり、使用者の継続雇用を期待させるかのような発言があったりするだけで、雇い止めを認めないこととするような不透明で合理性を欠く契約への司法の介入については、これを認めることがないよう立法によって措置すべきである。

期限付き雇用の労働者は、失業したり他の企業に雇用されるよりも期限更新を望んでおり、使用者は、正規雇用とするには躊躇があるが、能力等を見込んで期限更新は行いたいという場合に、現在では、判例法による雇い止めの禁止につながることを恐れて、むしろ短期間の更新の段階で雇い止めをあえて行うことが誘発されている。この状況は、当事者双方の真実の意思に反する結果をもたらしており、かえって労働者の保護を弱くし、不公正であるのみならず、日本の経済活力や労働生産性の向上を大きく損なっている。法や司法判断が人為的に作り出した、誰の利益にもならない不合理な歪みは、政策判断に基づく端的な立法によって逐次適切に是正しなければならないのである。

なお、労働契約法案が成立したとしても、そこでいう「必要以上に短い期間」は、具体的に1 年以下の期間で必要以上に短い期間の意味であることを明確にすべきである。

② 若者トライアル雇用の実施期間の延長

若者トライアル雇用について、原則3ヶ月になっている実施期間について、より的確に労働者の潜在能力を判断することを可能とする観点から、同期間を延長すべきである。

(2) 派遣労働の在り方について

① 紹介予定派遣等の受入期間の延長

紹介予定派遣の場合、同一の派遣労働者について6ヶ月を超えて労働者を派遣することは禁止されているが、より的確に派遣労働者の潜在能力を判断することを可能とする観点から、同期間を大幅に延長すべきである。

② 派遣禁止業務の解禁

法令により派遣事業が現在禁止されている港湾運送業務、建設業務、及び警備等の業務についても可能な限り、派遣事業を解禁すべきである。これまで港湾運送業務及び建設業務については、業務の特性(業務量の波動性、受注生産等)から、これらの業務を労働者派遣法の適用除外業務として、派遣事業を禁止している。近年、港湾労働法及び建設労働法の改正によって、港湾運送及び建設の各業務については、港湾労働者派遣事業又は建設業務労働者就業機会確保事業として、限定的に派遣事業が解禁されたところではあるが、これらを拡大する観点から見直すべきである。

また、警備業務については、請負形態により業務を処理することが警備業法上求められているところであるが、警備業の現状に即した業法とする観点から、労働者派遣法のみならず派遣を禁じている同業法をあわせて見直すべきである。

③ 紹介予定派遣以外の労働者派遣における事前面接の解禁

派遣先における不適合(ミスマッチ)から生じる中途解約等の問題の発生を未然に防止するために、紹介予定派遣以外の派遣においても事前面接を解禁すべきである。

(3) 賃金の在り方について

① 同一労働・同一賃金

「同一労働」であっても、企業により、また、同じ企業であっても時期により、その労働の必要性、したがって「価値」は異なるし、また、その労働者を雇用して得られる利益によっても、その価値は異なる。また、例えば、正規社員と非正規社員の同一労働に対する賃金が等しければ、労働市場において、より多くの非正規の働き手が求められることとなる。その際は、労働者も、使用者も、正規社員の賃金が非正規社員の賃金よりも安い場合にのみ、それを自然であると受け止めるであろう。したがって、内部市場(すなわち、一企業内)においても、外部市場(すなわち、企業の枠を超えて)においても、「同一労働・同一賃金」の原則を適用することは難しい。

特に外部市場においてこの原則を適用することは、要するに同質の「労働」に対する単価を、全国一律に一定価格にすることである。それでは、コストを削減し、付加価値を大きくするための企業の努力を、基本的には否定することとなる。また、外部市場でのこの原則の採用の実現は、全員加入の職種別の全国規模の労働組合があって初めて可能になると考えられるが、現実的ではない。少なくとも外部市場における同一労働・同一賃金の原則は、統制経済に等しく、国はこのような規制をすべきではない。むしろ、転職市場を活性化して再チャレンジを支援するためには、外部市場における同一労働・同一賃金の原則によらずに、国は、例えば、確定拠出年金制度等における手続きの改善を図ること等により、雇用の流動化に対応した環境を整備すべきである。

② 職種別賃金

同一職種における同一労働であっても、現実面では、例えばパートタイム労働者のそれと、フルタイム労働者のそれでは、価値が異なる場合がある。例えば、パートタイム労働者の場合、1日の就業時間全体をカバーするために他のパートタイム労働者と組み合わせる手間、また、組み合わせたパートタイム労働者間での引き継ぎの手間等、煩雑な業務が発生することから、同価値と見ること現実的では無い。

また、今国会に提出されたパートタイム労働法改正案においても、通常の労働者と同視すべき短時間労働者以外については、賃金の決定については、「事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者の職務の内容若しくは成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金を決定するよう努めるものとする。」としており、通常の労働者との均衡を考慮することに止めている。同一の職種であっても、担っている責任、負担は自ずと異なることもあることから、国は、職種別賃金についても、同一労働・同一賃金を強いるような規制をすべきではない。

③ パートタイム労働法

通常の労働者と同視すべき短時間労働者の待遇について、通常の労働者との差別的扱いの一切禁止を定めるパートタイム労働法改正案が今国会へ提出されたところであるが、同法所定の「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」であっても、通常の労働者との間には、賃金の決定方法等について、やはり大きな差異があるのが現状である。よって同法所定の対象をいたずらに拡大することには慎重であるべきである。

再チャレンジを可能とする労働市場を実現するための国の役割は、多様な働き方の枠組の提供とそれらに対する中立的な制度設計の構築であり、法律による過度の労働者保護でもなければ、数値目標による就業率向上策等でもない。労働分野においては、以上のような観点から、新しい時代にふさわしい労働市場システムの在り方について、今後3年間検討を進めていくこととする。

以上

出典:http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2007/0521/item070521_01.pdf

脱格差と活力をもたらす労働市場へ

~労働法制の抜本的見直しを~

平成19 年5月21 日

規制改革会議

再チャレンジワーキンググループ

労働タスクフォース(メンバーは和田 一郎

牛嶋・寺前・和田法律事務所 弁護士 の名前のみが掲載されている)

全ての人々にやり直しの機会と希望を与え、格差や不平等を固定化させない社会をどのように実現するのか。再チャレンジを可能にする社会の実現には、労働者が学歴・性別・年齢等に関係なく個人として正当に評価・処遇され、能力と努力に応じて事後のやり直しが何度でも可能となる、また、企業においても積極的に人材を活用できる労働法制の整備が不可欠である。

しかしながら、労働者保護の色彩が強い現在の労働法制は、逆に、企業の正規雇用を敬遠させ、派遣・請負等非正規雇用の増大、さらには、より保護の弱い非正規社員、なかでもパートタイム労働者等の雇用の増大につながっているとの指摘がある。解雇規制を中心として裁判例の積み重ねで厳しい要件が課され、社会情勢・経営環境の変化に伴って雇用と需要のミスマッチが起きた状況においても、人的資源の機動的な効率化・適正化を困難にし、同時に個々の労働者の再チャレンジを阻害している。労働者と企業とのマッチングには自ずと善し悪しがあり、社会全体での適材適所の人材配置を図っていくことが肝要である。生涯一企業で働くことを前提とした労働法制・社会保障制度等を抜本的に見直し、流動性の高い労働市場を構築して初めて、働き方を変えたいと思う個々人が、意欲や努力により働き方を変えることができる機会のある、全ての人々にとって再チャレンジが可能な社会となりうる。

労働市場における規制を、当事者の意思を最大限尊重する観点から見直し、誰にとっても自由で開かれた市場にすることこそが、格差の是正と労働者の保護を可能とし、同時に企業活動をも活性化することとなる。

一部に残存する神話のように、労働者の権利を強めれば、その労働者の保護が図られるという考え方は誤っている。不用意に最低賃金を引き上げることは、その賃金に見合う生産性を発揮できない労働者の失業をもたらし、そのような人々の生活をかえって困窮させることにつながる。過度に女性労働者の権利を強化すると、かえって最初から雇用を手控える結果となるなどの副作用を生じる可能性もある。正規社員の解雇を厳しく規制することは、非正規雇用へのシフトを企業に誘発し、労働者の地位を全体としてより脆弱なものとする結果を導く。一定期間派遣労働を継続したら雇用の申し込みを使用者に義務付けることは、正規雇用を増やすどころか、派遣労働者の期限前の派遣取り止めを誘発し、派遣労働者の地位を危うくする。長時間労働に問題があるからといって、画一的な労働時間上限規制を導入することは、脱法行為を誘発するのみならず、自由な意思で適正で十分な対価給付を得て働く労働者の利益と、そのような労働によって生産効率を高めることができる使用者の利益の双方を増進する機会を無理やりに放棄させる。

真の労働者の保護は、「権利の強化」によるものではなく、むしろ、望まない契約を押し付けられることがなく、知ることのできない隠された事情のない契約を、自らの自由な意思で選び取れるようにする環境を整備すること、すなわち、労働契約に関する情報の非対称を解消することこそ、本質的な課題というべきである。市場の失敗としての情報の非対称に関する必要にして十分な介入の限度を超えて労働市場に対して法や判例が介入することには根拠がなく、画一的な数量規制、強行規定による自由な意思の合致による契約への介入など真に労働者の保護とならない規制を撤廃することこそ、労働市場の流動化、脱格差社会、生産性向上などのすべてに通じる根源的な政策課題なのである。

行政庁、労働法・労働経済研究者などには、このような意味でのごく初歩の公共政策に関する原理すら理解しない議論を開陳する向きも多い。当会議としては、理論的根拠のあいまいな議論で労働政策が決せられることに対しては、重大な危惧を表明せざるを得ないと考えている。

既得権にとらわれず、あらゆる層の労働者のすべてに対して開かれた平等な労働市場を確立していくことこそ、再チャレンジを可能とする真の労働改革であろう。また、判例の集積をそのまま立法化することを当然視したり、判例の動向とは異なる立法を行うことを忌避しようとしたりするなど、判例と立法との関係に関するこれまでの一部行政や研究者の捉え方にも問題が多い。

判例とは、所与の法令を前提にして、いわば法令自体の政策的当否に拘らず、現に存在する法令の条文の読み方を示したものにほかならない。立法に当たって重要であるのは、ある法令やその読み方の帰結としての判例、なかんずく最高裁判例などが、社会経済的に合理的な結果をもたらしているかどうか、を政策判断の観点から厳格に検証することである。

もともと所与の法令のみを前提とした政策判断の一つの解にすぎない判例が、政策判断として将来の法令のあり方を拘束してよいということにはならない。仮に過去の判例を検証した結果、そのような判例の集積が、労働者の保護をかえって損なっていたり、格差社会をかえって拡大していたり、経済社会の発展や豊かさの伸張を抑制していたりするような効果を生んでいる場合には、そのような結末を導いた判例による法解釈は、より望ましい経済社会の豊かさをもたらし、公正を実現できるように、立法によって改められるべきである。

立法によって最終的には決せられる政策を最終的に担保するのが、法令の現実への当てはめとしての司法判断であって、逆に、司法判断の集積たる判例が立法に当たって尊重されなければならないとする考え方は、日本国憲法の想定する三権分立の趣旨に反するものである。すなわち、政策形成とは、法解釈の帰結としての判例がもたらすさまざまな影響を考察し、そのような影響をより望ましいものに改善できるときには、そのような改善が少しでも図られるように、判例の前提となる法を改正する営みでもある。政策形成やその手段としての立法の責任を十分に果たすためには、判例が作り出した現状が政策的基準から見て望ましくない場合には、それ以上の判例への依存は断ち切り、迅速適切な立法により今後のより妥当な司法判断が導かれるよう措置されるべきである。

なお、労働法制の立法過程において、使用者側委員、労働側委員及有識者委員で構成する審議会での、利害当事者たる労使間における見解の隔たりは常に大きく、意見分布も埋まらぬままの検討により、結果は妥協の産物となりがちである。

このような観点を踏まえ、具体的には、以下に掲げる課題に取り組むことが急務である。

1 解雇権濫用法理の見直し

第一に解雇規制の見直しである。民法627 条1項では、期間を定めない雇用契約は、労使双方から2週間の予告期間(昭和22 年労働基準法20 条により使用者からの場合は30 日に延長)の下にいつでも解約申し入れできるとされてきた。しかし、その後の判例で、使用者からの解約申入れ(すなわち解雇)は厳しく制限されてきた。1970 年代に最高裁判決により、客観的に合理性を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、解雇を権利濫用として無効とする解雇権濫用法理が確立し、平成15 年に同法理は労働基準法18 条の2 として明定された。また、裁判例の多くは最近まで、特に整理解雇に関していわゆる整理解雇の4要件(すなわち人員削減の必要性、解雇回避措置、解雇対象者の選定方法、解雇に至る手続)を満たさない解雇を無効とする強行規定的解釈を行ってきた。さらに最高裁では、現在、有期雇用契約の更新拒絶、いわゆる雇い止めについて、「期間の定めの無い契約と実質的に異ならないか、または雇用継続を期待できる状態に労働者を置いた場合には、解雇権濫用法理が類推される」としている。すなわち、解雇権や雇い止めは著しく制限されており、しかも、これらはいずれも、どういう理由と手続きの下で解雇あるいは雇止めが有効となるのか、事前に予測することが困難である。

そこでまず、当事者の自由な意思を尊重した合意に基づき予測可能性が明らかになるように、法律によってこれを改めるべきである。さらに、雇用保険制度のより一層の整備及び転職市場の活性化の促進、また、労使それぞれが有する相手方に関する情報の質と量の格差を是正する対策、例えば、業務内容・給与・労働時間・昇進など処遇、人的資本投資に対する労使の負担基準に関する客観的細目を雇用契約の内容とすることを奨励することにより、判例頼みから脱却し、当事者の合致した意思を最大限尊重し、解雇権濫用法理を緩和する方向で検討を進めるべきである。

また、解雇の金銭的解決については、判例により人為的に作り出された一種の「解雇権を排除する強力かつ不明朗な規制」を無批判に与件とする議論であることから、そうした規制自体の不条理を直視し、その強さの範囲を見直すことが先決であることを前提として、引き続きその見直しとの関連で検討すべきであるが、その道程に至るなかで、試行的な導入を検討することも考えられる。

2 労働者派遣法の見直し

第二に、労働者派遣法の見直しである。労働者派遣法が施行されてから20 年以上経過し、今や派遣という就業形態を選択して働く労働者の数も100 万人を大きく上回るにいたっており(総務省統計局「労働力調査詳細結果」によれば、平成18 年現在、128万人)、企業の派遣労働者活用に対するニーズは、もはや恒常化している。確かに、派遣を正社員になるためのワン・ステップと考える者に対しては、次の就業機会への移行がスムーズにできるよう、派遣元としても紹介予定派遣や職業紹介の機能強化を図ることが望ましい。

しかし、同一の派遣先で派遣就業の継続を希望する者に対しては、その希望が叶えられるような仕組みが必要となる。ところが、例えば派遣労働者の派遣期間は、いわゆる26 業務等以外においては、派遣=「臨時的、一時的」な労働力需給調整システムとの考え方の下、平成15 年の派遣法改正によっても、一定期間(長くても3年)に制限されおり、しかも同改正により、違反を防ぐ目的で、新たに派遣先に対し雇用申込み義務が課されることとなった。この結果、派遣先企業、派遣労働者ともに派遣就業の継続を望んでいる場合であっても、期間経過前に派遣が打ち切られる事態が頻発するようになっている。

また、派遣と請負の事業区分に関する基準(いわゆる37 号大臣告示)は、①請負事業主が自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用すること、②請負事業主が業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理することの双方を確保する観点から、文字通り典型的・理念的な基準を定めたものに過ぎない。その結果、同告示制定の当初から現場の実情に適合していなかったし、また、当事者の意思を尊重するには遠く及ばない基準となっている。

したがって、労働者派遣法は、派遣労働を例外視することから、真に派遣労働者を保護し、派遣が有効活用されるための法律へ転換すべく、派遣期間の制限、派遣業種の限定を完全に撤廃するとともに、紹介予定派遣の派遣可能期間を延長し需給調整機能を強化すべきである。あわせて、請負との区別も実情に適合したものにすべきである。

3 労働政策の立案について

第三に、労働政策の立案の在り方について検討を開始すべきである。現在の労働政策審議会は、政策決定の要の審議会であるにもかかわらず意見分布の固定化という弊害を持っている。労使代表は、決定権限を持たずに、その背後にある組織のメッセンジャーであることもないわけではなく、その場合には、同審議会の機能は、団体交渉にも及ばない。しかも、主として正社員を中心に組織化された労働組合の意見が、必ずしも、フリーター、派遣労働者等非正規労働者の再チャレンジの観点に立っている訳ではない。特定の利害関係は特定の行動をもたらすことに照らすと、使用者側委員、労働側委員といった利害団体の代表が調整を行う現行の政策決定の在り方を改め、利害当事者から広く、意見を聞きつつも、フェアな政策決定機関にその政策決定を委ねるべきである。

4 個別課題について

以上に挙げた課題に加え、労働分野における個別課題に関する考え方は、以下の通りである。

(1) 労働契約の在り方について

① 有期労働契約に対する制約の撤廃

有期労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(専門的知識等を有する労働者及び満60 歳以上の労働者との間に締結される場合は5年)と定められている。

一方、今国会へ提出された労働契約法案においては、有期労働契約について「使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。」とされている。この趣旨は、使用目的に合致する限りにおいて絶対的に期間が短いとしてもそれを排除するものではなく、また当初から長期の雇用を予定しているにも拘らずあえて短期間に区切って契約を反復することを避けるべきことを述べるにすぎず、さらに、これは契約の効力そのものに対する規制としてではなく、使用者に対して法的拘束力なく配慮を促すにとどめて規定したものであることに留意しなければならない。

本来、有期労働契約を反復する必要があるか否かは、いかなる業種、業態のどのような使用者にとっても、事前に明確に予測することなど困難な場合がほとんどである。また、どれくらいの有期雇用期間が当事者双方にとって合理的であるかなどを、予め一律に法で決したり、雇用や経営上の判断に関して責任を持つわけでもない裁判所が事後的に決することなど、そもそも妥当性を欠く。

したがって、有期雇用契約については、新たな立法により、予め想定された期間を人為的に短く区切る場合を除いては、当事者の自由な意思の合致を踏まえて、業種、業態等を問わず、長短いかなる期間を定めても差し支えないこととしなければならない。現行の3 年ないし5 年の期間制限は本来撤廃すべきものである。

判例に見られるような一定期間更新を繰り返したり、使用者の継続雇用を期待させるかのような発言があったりするだけで、雇い止めを認めないこととするような不透明で合理性を欠く契約への司法の介入については、これを認めることがないよう立法によって措置すべきである。

期限付き雇用の労働者は、失業したり他の企業に雇用されるよりも期限更新を望んでおり、使用者は、正規雇用とするには躊躇があるが、能力等を見込んで期限更新は行いたいという場合に、現在では、判例法による雇い止めの禁止につながることを恐れて、むしろ短期間の更新の段階で雇い止めをあえて行うことが誘発されている。この状況は、当事者双方の真実の意思に反する結果をもたらしており、かえって労働者の保護を弱くし、不公正であるのみならず、日本の経済活力や労働生産性の向上を大きく損なっている。法や司法判断が人為的に作り出した、誰の利益にもならない不合理な歪みは、政策判断に基づく端的な立法によって逐次適切に是正しなければならないのである。

なお、労働契約法案が成立したとしても、そこでいう「必要以上に短い期間」は、具体的に1 年以下の期間で必要以上に短い期間の意味であることを明確にすべきである。

② 若者トライアル雇用の実施期間の延長

若者トライアル雇用について、原則3ヶ月になっている実施期間について、より的確に労働者の潜在能力を判断することを可能とする観点から、同期間を延長すべきである。

(2) 派遣労働の在り方について

① 紹介予定派遣等の受入期間の延長

紹介予定派遣の場合、同一の派遣労働者について6ヶ月を超えて労働者を派遣することは禁止されているが、より的確に派遣労働者の潜在能力を判断することを可能とする観点から、同期間を大幅に延長すべきである。

② 派遣禁止業務の解禁

法令により派遣事業が現在禁止されている港湾運送業務、建設業務、及び警備等の業務についても可能な限り、派遣事業を解禁すべきである。これまで港湾運送業務及び建設業務については、業務の特性(業務量の波動性、受注生産等)から、これらの業務を労働者派遣法の適用除外業務として、派遣事業を禁止している。近年、港湾労働法及び建設労働法の改正によって、港湾運送及び建設の各業務については、港湾労働者派遣事業又は建設業務労働者就業機会確保事業として、限定的に派遣事業が解禁されたところではあるが、これらを拡大する観点から見直すべきである。

また、警備業務については、請負形態により業務を処理することが警備業法上求められているところであるが、警備業の現状に即した業法とする観点から、労働者派遣法のみならず派遣を禁じている同業法をあわせて見直すべきである。

③ 紹介予定派遣以外の労働者派遣における事前面接の解禁

派遣先における不適合(ミスマッチ)から生じる中途解約等の問題の発生を未然に防止するために、紹介予定派遣以外の派遣においても事前面接を解禁すべきである。

(3) 賃金の在り方について

① 同一労働・同一賃金

「同一労働」であっても、企業により、また、同じ企業であっても時期により、その労働の必要性、したがって「価値」は異なるし、また、その労働者を雇用して得られる利益によっても、その価値は異なる。また、例えば、正規社員と非正規社員の同一労働に対する賃金が等しければ、労働市場において、より多くの非正規の働き手が求められることとなる。その際は、労働者も、使用者も、正規社員の賃金が非正規社員の賃金よりも安い場合にのみ、それを自然であると受け止めるであろう。したがって、内部市場(すなわち、一企業内)においても、外部市場(すなわち、企業の枠を超えて)においても、「同一労働・同一賃金」の原則を適用することは難しい。

特に外部市場においてこの原則を適用することは、要するに同質の「労働」に対する単価を、全国一律に一定価格にすることである。それでは、コストを削減し、付加価値を大きくするための企業の努力を、基本的には否定することとなる。また、外部市場でのこの原則の採用の実現は、全員加入の職種別の全国規模の労働組合があって初めて可能になると考えられるが、現実的ではない。少なくとも外部市場における同一労働・同一賃金の原則は、統制経済に等しく、国はこのような規制をすべきではない。むしろ、転職市場を活性化して再チャレンジを支援するためには、外部市場における同一労働・同一賃金の原則によらずに、国は、例えば、確定拠出年金制度等における手続きの改善を図ること等により、雇用の流動化に対応した環境を整備すべきである。

② 職種別賃金

同一職種における同一労働であっても、現実面では、例えばパートタイム労働者のそれと、フルタイム労働者のそれでは、価値が異なる場合がある。例えば、パートタイム労働者の場合、1日の就業時間全体をカバーするために他のパートタイム労働者と組み合わせる手間、また、組み合わせたパートタイム労働者間での引き継ぎの手間等、煩雑な業務が発生することから、同価値と見ること現実的では無い。

また、今国会に提出されたパートタイム労働法改正案においても、通常の労働者と同視すべき短時間労働者以外については、賃金の決定については、「事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者の職務の内容若しくは成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金を決定するよう努めるものとする。」としており、通常の労働者との均衡を考慮することに止めている。同一の職種であっても、担っている責任、負担は自ずと異なることもあることから、国は、職種別賃金についても、同一労働・同一賃金を強いるような規制をすべきではない。

③ パートタイム労働法

通常の労働者と同視すべき短時間労働者の待遇について、通常の労働者との差別的扱いの一切禁止を定めるパートタイム労働法改正案が今国会へ提出されたところであるが、同法所定の「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」であっても、通常の労働者との間には、賃金の決定方法等について、やはり大きな差異があるのが現状である。よって同法所定の対象をいたずらに拡大することには慎重であるべきである。

再チャレンジを可能とする労働市場を実現するための国の役割は、多様な働き方の枠組の提供とそれらに対する中立的な制度設計の構築であり、法律による過度の労働者保護でもなければ、数値目標による就業率向上策等でもない。労働分野においては、以上のような観点から、新しい時代にふさわしい労働市場システムの在り方について、今後3年間検討を進めていくこととする。

以上