『資本論』学習資料No.17(通算第67回)(1)

◎価値の〈論証〉というのは問題にあらざる偽問題である(大谷新著の紹介の続き)

今回も前回と同様、大谷禎之介著『資本論草稿にマルクスの苦闘を読む』の「Ⅲ 探索の旅路で落ち穂を拾う」のなかの「第10章 商品および商品生産に関するいくつかの問題について」を取り上げます。前回はその中の〈論点1 使用価値の捨象によって抽象的労働に到達するのは「無理」か--置塩信雄氏の見解について--〉を取り上げました。今回は〈論点2 価値の「論証」という偽問題について〉から紹介しましょう。今回は若干、大谷氏の説に批判的なものになる部分もあります。

まず大谷氏は価値を抽出してくるプロセスは商品の生産費用を抽象するプロセスになっているのだと次のように述べています。

〈およそどんな社会についても生産力の発展を考えようとすれば,生産物を生産するための費用,つまり生産費用を考えずにすむはずがない。そしてその生産費用が本源的には労働であるという真理は,すでに常識の世界にさえ属する事柄である。だから,『資本論』の冒頭でマルクスが使用価値とそれを生産する具体的労働を捨象して抽象的人間的労働の対象化としての価値を抽象してくるプロセスは,商品の交換価値を規定するものとしての商品の生産費用を抽象するプロセスにもなっているのであり,これによってマルクスは,労働生産物が商品という形態をとって運動している商品世界を,社会の存立の基礎である労働を根底に理解する道を開いたのである。〉 (451頁)

そして商品の価値の実体である「抽象的人間労働」の凝固について次のように述べています。

〈マルクスが具体的労働の捨象によってつかみだしたのは,たんなる抽象的人間的労働ではない。抽象的人間的労働の結晶であり,対象化である。これは商品に固有のものである。抽象的人間的労働はあらゆる社会に存在する労働の一側面であるが,抽象的人間的労働の対象化は商品に固有のものである。〉 (451頁)

「抽象的人間労働」と「抽象的人間労働の対象化、その結晶」とは異なるといわれればその通りなのですが、しかしこれは生きた労働と対象化された労働との違いを言っただけではないでしょうか。生きた労働とは流動化しつつある労働のことであり、対象化された労働とは生産物という対象物に支出された過去の労働のことです。しかしこの区別はあらゆる社会の労働について言いうることです。だから前者はあらゆる社会に存在する労働の一面であるが、後者は商品に固有のものだととわれても、なかなかすんなりとは納得できるものではありません。

マルクスは〈すべての労働は、一面では、生理学的意味での人間の労働力の支出であって、この同等な人間労働または抽象的人間労働という属性においてそれは商品価値を形成するのである〉(『資本論』第1章第2節最後のパラグラフ、全集第23巻a63頁)と述べ、「抽象的人間労働」を「同等な人間労働」とも言い換えています。これは諸商品の交換によって、それぞれの商品に支出された個別的な私的諸労働が、社会的に同等なものと見なされたもの、あるいはそうしたものに還元されたもののことであり、だからこそそれは商品に固有なものなのです。だから抽象的人間労働そのものが商品に固有のものなのです。

マルクスがその前に述べている〈生理学的意味での人間の労働力の支出〉という面で捉えられた労働、これは「第4節 商品の呪物的性格とその秘密」で〈いろいろな有用労働または生産活動がどんなに違っていようとも、それらが人間有機体の諸機能だということ、また、このような機能は、その内容や形態がどうであろうと、どれも本質的には人間の脳や神経や筋肉や感覚器官などの支出だということは、生理学上の真理だ〉(同96-97頁)と述べているものと同じものです。これは価値規定の内容について説明しているものですが、価値の実体である抽象的人間労働の凝固の根底にあるものです。これこそあらゆる社会に妥当するものだと思います。

そして最後に肝心の偽問題についてです。次のように述べています。

〈要点を繰り返せば,マルクスが『資本論』の冒頭で商品を分析するときにやろうとしたのは,どんなことをも前提せずにそのなかで一切合財を形式論理的に〈論証〉するなどという途方もない不可能事ではなくて,労働を基礎とする社会把握を根底に置いて資本主義社会の最も表面に現われている最も一般的な事象を分析しようとしているのだ,ということである。そうである以上,商品の使用価値とそれを生産する具体的労働の捨象によってつかみだされるものは,抽象的人間的労働の対象化としての価値以外のものではありえない。そして,そうである以上,商品のこの分析によって,抽象的人間的労働の対象化としての価値概念は間違いなく得られたのであって,それをあらためて〈論証〉することなど,問題になりようがない。〈論証〉できているかいないか,ということを論じるのであれば,それは,マルクスの経済学の体系,正確に言えば『経済学批判』の体系が,その展開の全体を通じて資本主義的生産の全体を精神的に再生産できているかいないか,というかたちで論じられるべきことである。価値の〈論証〉というのは問題にあらざる爲問題である。〉 (453頁)

さて、本題ですが、今回から第3章「貨幣または商品流通」の第2節「流通手段」の「c 鋳貨、価値章標」に入ります。それではその内容を検討して行きましょう。

◎表題

〈c 鋳貨、価値章標〉

英語版の表題は「Coin and synbol of Value」(鋳貨と価値象徴)となっています。

昔、大阪でやっていた「『資本論』を学ぶ会」のニュースではこの部分の意義について次のように書きました。

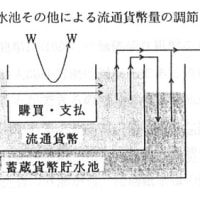

〈さて前回から第三章第二節「流通手段」の「c 鋳貨。価値章標」に入りました。この部分は、分量としてはそれほどありませんが、現代の貨幣である不換銀行券(日銀券)を考察する上で、重要な部分です。もちろん日銀券は銀行券ですから、次の第三節「貨幣」のところで出てくる「貨幣の支払手段としての機能」に「自然発生的な根源」をもつ「信用貨幣」の一種です。そしてそれは第三巻の銀行制度の研究を待たなければ十分に理解できないものです。しかし日銀券はすでに本来の銀行券のような兌換性はなく、その限りでは限りなく紙幣に近いものです。その意味では、私たちが今学んでいる価値章標の理論が基礎になるのです。不換制下の貨幣についてはこれまでにも「現代インフレーション論争」と関連して様々な論争が行なわれ、その理解はなかなか難しいものです。しかしそれを理解するもっとも基礎的な問題がここで取り扱われるのです。だからここをしっかり理解することが重要なのです。 〉 (№41)

これには2000年4月8日の日付がついています(20年ほども昔の話!)が、この部分の意義の説明としては間違っていないと思います。しかしその内容の一部には、今の私自身の理解においては、必ずしも正しいとは言えないところがあります。〈しかし日銀券はすでに本来の銀行券のような兌換性はなく、その限りでは限りなく紙幣に近いものです〉という部分です。日銀券は不換券だから紙幣に近いと書いていますが、それは正しくないのです。銀行券は別にそれが兌換券であうが不換券であろうが、商業流通から一般流通に出て貨幣として通用しているものについては、貨幣の流通法則に規制されると理解すべきだからです。貨幣の流通法則に規制されるということは、同時に紙幣の独自の流通法則にも規制されるということでもあるのです。

それに対して、商業流通内で流通する銀行券(主に手形割引によって流通する銀行券、これは歴史的には比較的高額の銀行券でした)は、手形流通に立脚するのであって貨幣流通に立脚するものではないのです。同じ銀行券と言ってもこうした違いが歴史的にも理論的にもあるという理解が必要なのです。

この違いが、これを書いていたときには分からなかったのです(これは『資本論』第3部第5篇第25章以下に該当する部分の草稿の解読を待ってはじめて分かったことです)。だからその点は訂正しますが、しかしこの「c 鋳貨、価値章標」を学習する意義について書いている部分についてはそのまま妥当すると思います。

◎第1パラグラフ(流通手段としての貨幣の機能から、鋳貨形態が生じる)

【1】〈(イ)流通手段としての貨幣の機能からは、その鋳貨姿態が生ずる。(ロ)諸商品の価格または貨幣名として想像されている金の重量部分は、流通のなかでは同名の金片または鋳貨として商品に相対しなければならない。(ハ)価格の度量標準の確定と同様に、鋳造の仕事は国家の手に帰する。(ニ)金銀が鋳貨として身につけ世界市場では再び脱ぎ捨てるいろいろな国家的制服には、商品流通の国内的または国民的部面とその一般的な世界市場部面との分離が現われている。〉

(イ)(ロ) 流通手段としての貨幣の機能から、鋳貨という貨幣の姿が生まれます。諸商品の価格または貨幣名で思い描かれている金の重量部分は、流通のなかでは、同じ名称の金片すなわち鋳貨のかたちをとって、商品に向かい合わなければなりません。

流通手段としての貨幣の機能というのは、その前に出てきた価値尺度の機能とは異なり、流通のなかに貨幣そのものの現物が現われ、商品に対峙する必要がありました。価値尺度の機能では、貨幣はただ観念的なもので十分だったのですが、流通手段としての貨幣は現実の流通のなかで商品と交換されるものでなければならなかったわけです。そしてこの商品に対峙し、交換される貨幣の機能から、その鋳貨形態が生じてくると述べています。これはどういうことかいうと、『経済学批判』にはそこらあたりの事情が詳しく書かれています。

〈金はその流通を技術上の諸困難によって妨げられないように、計算貨幣の度量標準にしたがって鋳造される。貨幣の計算名であるポンド、シリング等々であらわされた金の重量部分をふくんでいることをその極印と形状とで示す金片が、鋳貨である。〉 (全集第13巻87頁)

現物の貨幣というのは金そのものです。商品の観念された価格を金の現物で置き換え、その価格を実現するのですが、しかし商品の価格が金何グラムと観念されていた場合、その価格を実現するための金は、その純度と重量とを正確に測られたものでなければなりません。しかし商品交換の度にこうしたことをやっていては大変な手間です。だから〈金はその流通を技術上の諸困難によって妨げられないように、計算貨幣の度量標準にしたがって鋳造される〉のです。すなわち金の地金を〈貨幣の計算名であるポンド、シリング等々であらわされた金の重量部分をふくんでいることをその極印と形状とで示す金片〉に鋳直されたものが金地金の代わりに流通するようになります。それが鋳貨です。「コイン」と言われるものがそれです。

(ハ) 価格の度量標準の確定がそうであるように、鋳造の仕事も国家の手に帰するようになります。

価格の度量標準というのは、金の一定量を円とかドルとかで呼ぶことを決めることです。それは国家が決めました。例えば戦前は金2分(ふん)〔750㎎〕=1円と決められていました。

今度は、その750㎎の金をコインに鋳造して、それに「1円」という刻印を押して鋳貨にするのですが、こうしたこともやはり国家が担うということです。

ここらあたりを分かりやすく説明している、大谷禎之介著「貨幣の機能」(『経済志林』第61巻第4号)から紹介しておきましょう。

〈流通手段としての金は,もともとは,売買のたびに,その純度が確かめられ,その重量が計量された「秤量貨幣」であった。しかし,取引のたびに試金や秤量を行なうのは煩わしいので,商品流通の発展とともに,次第に,一定の極印と形状とをもった鋳貨が生まれてくる。そしてそのような技術的な作業,つまり鋳造は,価格の度量標準の確定と同様に,国家の手によって行なわれるようになり,国家が鋳貨が含む金の品位と重量とを保証するようになるのである。〉 (270-271頁)

全体にこの部分の大谷氏の「貨幣の機能」の説明は参考になりますので、長くなりますが、今後も、出来るだけ紹介していくことにします。あるいはやや煩わしく感じられるかも知れませんが、そもそもこのブログは《『資本論』学習資料》と銘打っているのですから、学習になると思われる資料であれば、どんどん紹介していくべきだと思うからです。

(ニ) そこでもろもろの鋳貨としてさまざまな違った国民的制服を身につけることになりますが、世界市場ではふたたびそれらを脱ぎ捨てます。ここには、商品流通のもろもろの国内的または国民的な部面と商品流通の一般的な世界市場部面との区分けが現われているわけです。

ドルや円というように国によって度量標準の違いがありますように、それらを鋳貨にしたものも、国によって当然違ってきます。つまりこうしたものはそれぞれの国に固有のものであり、その国内でしか通用しません。だから1円の刻印された金貨も世界市場にでてゆくと750㎎の金地金としか評価されないのです。つまりその国民的な制服を脱ぎ捨てなければならないのです。

だからここに商品流通といっても、それぞれの国のなかでの流通と国民と国民との間の商品のやりとりという、商品流通の二つの部面における違いが現れているわけです。

この部分も大谷氏の説明を紹介しておきましょう。

〈国家が社会的な通用性を保証する鋳貨には,国家が確定する価格の度量標準と同様に,越えることのできない国境があり,その流通は,国家権力の及ぶ範囲での流通部面での商品流通,つまり国内流通に限られる。しかし鋳貨は,もともとは,自己の金量をその形状で示すように鋳造された金そのものであるから,それを溶解して金地金にしても金の重量は同じままである。そして,国境を越えた世界市場では,鋳貨という〈国民的制服〉を脱ぎ捨てた金地金が流通する。〉 (同271頁)

◎第2パラグラフ(流通過程における金鋳貨の名目純分と実質純分の分離)

【2】〈(イ)要するに、金鋳貨と金地金とは元来はただ外形によって区別されるだけで、金はいつでも一方の形態から他方の形態に変わることができるのである(81)。(ロ)しかし、鋳造所からの道は同時に坩堝(ルツボ)への道でもある。(ハ)すなわち、流通しているうちに金鋳貨は、あるものはより多く、あるものはより少なく摩滅する。(ニ)金の称号と金の実体とが、名目純分と実質純分とが、その分離過程を開始する。(ホ)同名の金鋳貨でも、重量が違うために、価値の違うものになる。(ヘ)流通手段としての金は価格の度量標準としての金から離れ、したがってまた、それによって価格を実現される諸商品の現実の等価物ではなくなる。(ト)18世紀までの中世および近世の鋳貨史は、このような混乱の歴史をなしている。(チ)鋳貨の金存在を金仮象に転化させるという、すなわち鋳貨をその公称金属純分の象徴に転化させるという、流通過程の自然発生的な傾向は、金属喪失が一個の金貨を通用不能にし廃貨とするその程度についての最も近代的な法律によっても承認されているところである。〉

(イ) つまり、金鋳貨と金地金とは、もともとそれらの形態によって区別されるだけで、金は、いつでも一方の形態から他方の形態に変わることができます。

すでに言いましたように、金鋳貨というのはそれぞれの国境で区切られた国内でしか通用しません。だから世界市場に出て行く時にはその国民的制服を脱いで金地金にならなければならないと言いましたが、もともと金鋳貨も金地金も、いずれも金属の金としては同じもので、ただその形状が異なるだけです。だから金鋳貨はいつでも溶解されて金地金にすることができるわけです。

ここから『資本論』では問題になっていませんが、『経済学批判』には出てくる「鋳造価格」という問題が生じます。次のように出てきます。

〈価格の度量標準としての金は、商品価格と同じ計算名であらわれ、したがって、たとえば1オンスの金は1トンの鉄と同じに3ポンド17シリング10ぺンス2分の1で表現されるので、このような金の計算名は、金の鋳造価格とよばれてきた。このことから、あたかも金はそれ自身の材料で評価され、他のすべての商品と違って国家の側からある固定した価格をあたえられるかのような、奇妙な考え方が生じた。一定の金重量の計算名の固定が、この重量の価値の固定と見まちがえられたのである。金は価格規定の要素として、したがってまた計算貨幣として役だつ場合には、なんらの固定した価格もたないだけでなく、そもそも価格というものをもたない。金が価格をもつためには、すなわち独特の一商品で一般的等価物としての自分を表現するためには、金以外のこの一商品が流通過程で金と同一の排他的役割を演じなければならないであろう。〉 (全集第13巻57-58頁)

なかなかこれだけでは分かりにくいと思いますので、大谷氏の説明を紹介しておきましょう。

〈他方,金地金は,国家の造幣局(鋳造所)にもっていけば,それを鋳貨に鋳造してもらうことができる。つまり,それだけの鋳貨と替えてもらうことができる。そこで,単位となる一定重量の金がどれだけの貨幣名の鋳貨と替えられるか,ということを「金の鋳造価格〔mint price〕と呼ぶことになった。たとえば,金1匁[モンメ](7.5g)を造幣局にもっていけば5円金貨を受け取ることができるとき,金1匁(7.5g)の鋳造価格は5円だ,と言われるのである。実際には,鋳貨に刻印される貨幣名が,それが含む金量を国家が確定した価格の度量標準にもとついて言い表したものであるかぎり,鋳造価格は,価格の度量標準を金の単位重量で言い換えたものにすぎない。たとえば,価格の度量標準が,金2分(750mg)=1円であるとき,金の鋳造価格は,1匁(3.75g)=5円である。だから,鋳造価格とは言っても、商品の価格、つまりそれの価値を貨幣商品で表現したものとはまったく違うものであることに注意しなければならない。〉 (271頁)

(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ) しかし、鋳造所から出てくる道は、同時に、坩堝(ルツボ)に向う歩みでもあります。すなわち金鋳貨は、流通するうちに、程度の差こそあれ、次第に磨滅していきます。こうして、金の称号と金の実体とが、名目純分と実質純分とが分離する過程が始まります。同名の金鋳貨でも、重量が違うために価値が等しくなくなります。そこで、流通手段としての金は、価格の度量標準としての金から離脱し、したがってまた、それが価格を実現する諸商品の本当の等価物ではなくなります。

金属の金としては金鋳貨も金地金も同じだと言いましたが、しかし鋳貨形態にはそれに固有の問題があるのです。そもそも現実に流通している金鋳貨は、鋳造所で鋳造された時は確かに地金と同じ金純分を含んだものですが、しかし流通に一旦出てくるとそれは〈坩堝(ルツボ)への道でもある〉というのです。これは金鋳貨が鋳潰されて地金になるということですが、単にそうしたことではなく、鋳貨の含む金純分が流通しているうちに磨滅して減少してしまうので、あまりにも磨滅しすぎたものは鋳貨として通用しなくなり、流通から引き上げられて坩堝に投げ込まれて鋳直される必要がでてくるという意味なのです。

だから金鋳貨は流通しているうちに、それぞれの鋳貨によって違いはありますが、次第に磨滅して、それが名目的に表しているもの(例えば1円=750㎎金)が、実際には1円金貨の含んでいる金純分が、例えば725㎎などと減ってくることになります。ではそうした1円金貨は通用しなくなるかというとそうではなく、やはりその磨滅した金貨もしばらくは1円金貨として通用するのです。だから同じ1円金貨でも、それが実際に含んでいる金純分はというと、金貨によってさまざまだということになります。しかしそれらはすべて同じように流通手段としての貨幣の機能を果します。だから流通手段としての金は、価格の度量標準としての金(これはもともと金純分にもとづいて決められたものです)と違ってくるのです。だから磨滅した金貨も、1円の商品の価格を実現しますが、しかしその商品の本当の等価物かというとそうではなくなるということになります。ここからいろいろな問題が生じてくることになります。

この部分も大谷氏の説明を紹介しておきます。

〈さて,鋳貨は,流通のなかで人手から人手へと渡り歩いていくうちに,次第に摩滅せずにはいない。このことからいろいろ問題が生まれてくるばかりではなくて,鋳貨そのものの在り方に大きな変化をもたらすことになってくる。鋳貨の摩滅とは,それが実際に含んでいる金の量,つまり実質金量が,それの形状が言い表している金の量,つまり名目金量よりも少なくなっていくことである。

同一額面の鋳貨でも,その摩滅の程度は異なるから,名目金量は同じでも,それよりもさまざまの程度に少ない金量しか含んでいない鋳貨が流通界にあるようになる。このことは,鋳貨が流通手段の機能を果たすことを妨げないであろうか。こうした摩損の程度が微量に留まるあいだは,なんの不都合もなく,摩損した鋳貨でも流通し続けることができる。しかし,そのように摩損した鋳貨の流通によって,新たな事態が生じていることになる。すなわち,売り手と買い手とのあいだでの〈決まり値〉がたとえば5円の商品でも,買い手が売り手に引き渡す5円鋳貨は5円よりも少ない金しか含んでいないという事態である。そのような鋳貨が流通し続けるのであれば,それが媒介する取引ではつねに,[実現されるべき価格>実現された価格]であり,買い手はつねに5円よりも少ない金で5円の商品を買っていることになる。〉 (271-272頁)

(ト) 中世および18世紀までの近世の鋳貨史は、このような混乱の歴史です。

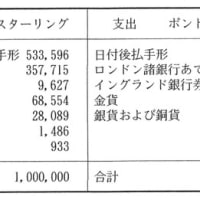

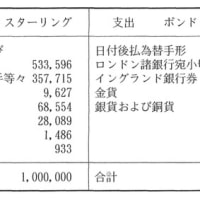

『経済学批判』では次のように説明されています。

〈流通過程そのものによってひきおこされる金属貨幣のこのような第二の観念化、すなわちその名目的な実質〔純分〕と実在的な実質との分離は、一部は政府、一部は私的な投機家たちによって種々さまざまな貨幣変造に利用しつくされる。中世のはじめから一八世紀にはいってずっとあとまでの鋳貨制度の全歴史は、こういう二面的で敵対的な変造の歴史に帰着するのであって、クストディの編集したイタリアの経済学者たちの浩潮な論集は、大部分がこの点にかんするものである。〉 (同90頁)

この部分も大谷氏の説明を紹介しておきます。

〈磨滅鋳貨が流通手段の象徴と見なされるのは、それの一つ一つについてではなく、流通界にある、鋳貨の全体についてであるから、鋳貨の磨滅が著しくなると、鋳貨は一般的に、すでに磨滅しているものと見なされることになる。そうなると,一般の商品の売買では,そのような鋳貨が完全量目の鋳貨と同じものとして流通したとしても,金市場では,そのような鋳貨でそれが背負っている貨幣名だけの金を買うことができなくなる。なぜなら,金の売り手は,自分の金を造幣局に持ち込めば,完全量目の鋳貨を受け取ることができるのだからである。そこで,たとえば金地金1匁(3,75g)を買おうとすると,1匁(3.75g)の金を含んでいるはずの5円金貨では買うことができず,たとえば6円でなければ買えない,ということになる。つまり,金の市場価格(1匁=6円)が金の鋳造価格(1匁=5円)以上に上昇するのである。そうなると,金市場では,完全量目の鋳貨でさえも,この鋳貨の形態のままでは,それの地金の形態でよりも少ない重量のものとしてしか通用しないのだから、金市場でそれをもって金地金を買うよりも、それを鋳潰して金地金に戻すほうがいいということになる。 このような、金の鋳造価格を越える金の市場価格の持続的な騰貴が生じるほど、流通している金鋳貨の軽量化が一般的になると、反作用的に、普通の商品の流通部面でも、金鋳貨はどれも実際に,それが名目的に言い表している金量よりも少ない金量しか含んでいないものとして取り扱われることにならざるをえない。つまり、金市場で金の市場価格が上昇したのと同じ比率で一般の商品の価格が上昇することになる。国家による鋳貨の鋳造も,これまでの鋳造価格のままではやっていけなくなる。なぜなら,金地金は,造幣局にもちこめば,鋳造価格だけの金鋳貨しか受け取れないのに,金市場ではそれより高い市場価格だけの金鋳貨が入手できるからである。造幣局は,持ち込まれる金鋳貨については,厳密に計量して,同じ重量の金地金しか引き渡さないとしても,それでも完全量目の鋳貨が,金地金と引き換えるために引続き持ち込まれてくる。なぜなら,金市場では同じ重量でも,金地金のほうが完全鋳貨よりも価値が多いものとして通用するのだからである。このようになると、国家は、これまでの貨幣名が名目的に言い表していた金量を、その貨幣名の鋳貨が市場でで実際に通用しているだけの金量に切り下げるほかはなくなる。それはつまり、法定の価格の度量標準を切り下げるということである。そしてそれは同時に、金の市場価格の水準にまで金の鋳造価格を切り上げるということであり、金はそれからは、この新しい鋳造価格で、つまり新しい価格の度量標準に従って鋳造されることになる。

約言すれば、この一連の過程は、金が流通手段として〈理想化〉され、流通手段としての機能的定在において自立化したとことによって、反作用的に、価格の度量標準としての金量が変更されていく過程なのである。この過程の終点は、また新たな同じ過程の出発点になる。こうして、金は、価格の度量標準としての機能においても、流通手段としての機能においても、不断の変更をこうむることになる。ポンドでもフランでもそうであるが、それらが言い表す金量がたえず減少してきたのにもともとの貨幣名が残っているのは、こうした事情によるのである。〉 (275-277頁)

(チ) 流通過程にはこのように、鋳貨の金存在を金仮象に転化させる、すなわち鋳貨をその公称金属純分のシンボルに転化させるという、自然発生的な傾向があるわけですが、このことは、一個の金貨を通用不能にし廃貨とする金属目減りの程度、すなわち通用最軽量目を規定する最も近代的な法律によっても認められているところです。

流通過程では、金貨は、それに刻印されている名称(例えば1円=750㎎の金)とは違った実質をもつようになります。だから実際に流通している金貨は、ただ公称する金属純分の象徴(シンボル)になるわけです。{ここでついでに指摘しますと、〈鋳貨の金存在を金仮象に転化させる〉という一文は新日本新書版では〈鋳貨の金存在(ザイン)を金仮象(シャイン)に転化させる〉と、わざわざザイン〔sein〕とシャイン〔Schein〕というドイツ語表記を紹介してマルクスの表現上の工夫が分かるように訳しています。}こうしたことから、政府は、一つの金貨の磨滅の程度によってそれを流通から引き上げて廃貨する基準、金貨として通用する最軽量の量目を法律で決めることになるのです。『経済批判』には次のような説明があります。

〈たとえばイギリスの法律によれば、0.747グレーン以上の重量を失ったソヴリン金貨は、もはや法定のソヴリン金貨ではない。1844年と1848年とのあいだだけでも4800万個のソヴリソ金貨を測ったイングランド銀行は、コットン氏の金秤という機械をもっているが、この機械は2個のソヴリン金貨のあいだの100分の1グレーンの差を感じとるだけでなく、まるで理性ある生物のように、量目の足りないソヴリン金貨をただちに台のうえにはじきだし、そこでそれは別の機械のなかにはいって、東洋的なむごたらしさで寸断されてしまうのである。〉 (同91頁)

これも大谷氏の説明を紹介しておきます。

〈金鋳貨が流通しているかぎり,このような過程の進行を完全に避けることはできないが,国家は,実質金量の減少が或る程度にまで達した鋳貨は鋳貨としての資格を失う,という法律をつくることによって,そのような鋳貨の回収をはかり,鋳貨のそれ以上の軽量化とその事実的固定化を阻しようとする。これが〈通用最軽量目〔loast current weight〕〉の規定である。たとえば、1897年に制定ざれ、1980年に停止されたわが国の「貨幣法」では、それぞれの金貨幣の量目が法定の量目よりも0.55%を下回った鋳貨は貨幣として通用しないものとし、それらの鋳貨は手数料なしに完全量目の鋳貨と引き換えると規定していた。ただし、人為的に傷つけられたと認められるものはその対象外とすることで、盗削などによって軽量化された鋳貨の持ち込みを防ごうとしていた。〉 (同277頁)

◎注81

【注81】〈(81)(イ)造幣手数料やその他の細目を論ずることは、もちろん、まったく私の目的外のことである。(ロ)だが、「イギリス政府が無料で鋳造する」という「たいした気まえのよさ」〔44〕を賛嘆するロマン主義のへつらいものアダム・ミュラーにたいしては、サー・ダッドリ・ノースの次のような批判がある。(ハ)「金銀には、他の諸商品と同じに、その干満がある。スペインから多量に到着すると……それは造幣所に運ぼれて鋳造される。やがて輸出されるために地金にたいする需要が再び現われるというのに。もし地金がなくて、たまたま全部が鋳貨になっているとすれば、どうなるか? 再びそれを鋳つぶす。そうしても損はない。というのは、鋳造は貨幣所有者に少しも費用をかけないからである。こうして、国民はひどいめにあわされ、ろばに食わせるために藁(ワラ)をなう費用を支払わされた。もし商人が」(ノース自身もチャールズ2世時代の最大の商人の1人だった)「鋳造料を支払わされたとすれば、彼はよく考えずに彼の銀を造幣所に送ることはしなかったであろう。そして鋳造された貨幣はつねに未鋳造の銀よりも高い価値を保つであろう。」(ノース『交易論』、18ページ。〔久保訳『バーボン=ノース交易論』、106ページ。〕)〉

(イ)(ロ) 造幣手数料やそのたぐいの細目を論ずることは、もちろん、まったく私の目的外のことです。けれども、「イギリス政府が無料で鋳造する」という「たいした気まえのよさ」を賛嘆するロマン主義のへつらいものアダム・ミュラーにたいしては、サー・ダッドリ・ノースの次の批判を掲げておきましょう。

鋳造手数料などの細かいことを論じることは必要はないと思いますが、アダム・ミュラーが政府にへつらって「イギリス政府は無料で鋳造する」と「大した気前のよさ」を称賛していることについては、サー・ダッドリ・ノースの次の批判を紹介しておきましょう。

アダム・ミュラー(1779-1829)については『経済学批判』の人名索引に〈ドイツの政論家,経済学者.封建貴族の利益におうじた,いわゆるロマン派経済学の代表者.アダム・スミスの学説の反対者〉という説明があります。また『経済学批判』の本文の注のなかではこてんぱんに批判されています(付属資料参照)。そのなかでマルクスは皮肉を込めて次のように述べています。

〈A.ミュラーがとくに経済学のいわゆる高度の理解に達するのを可能にした事情は二つあった。一つは、経済的諸事実についての彼の広範な無知、いま一つは、哲学にたいする彼のたんなるディレッタント的な惑溺である。〉 (56頁)

(ハ)(ニ) 「金銀には、他の諸商品と同じに、その干満がある。スペインから多量に到着すると……それは造幣所に運ぼれて鋳造される。やがて輸出されるために地金にたいする需要が再び現われるというのに。もし地金がなくて、たまたま全部が鋳貨になっているとすれば、どうなるか? 再びそれを鋳つぶす。そうしても損はない。というのは、鋳造は貨幣所有者に少しも費用をかけないからである。こうして、国民はひどいめにあわされ、ろばに食わせるために藁(ワラ)をなう費用を支払わされた。もし商人が」(ノース自身もチャールズ2世時代の最大の商人の1人だった)「鋳造料を支払わされたとすれば、彼はよく考えずに彼の銀を造幣所に送ることはしなかったであろう。そして鋳造された貨幣はつねに未鋳造の銀よりも高い価値を保つであろう。」(ノース『交易論』、18ページ。〔久保訳『バーボン=ノース交易論』、106ページ。〕)

ノースの『交易論』からの抜粋は原注77でも出てきました。そこでノースについては『資本論辞典』の説明を紹介しておきました。

先の原注でもノースが洞察力のある理論家であることを指摘しましたが、ここでもそもそも鋳造費用を地金所有者が支払うことになるなら、彼は安易に地金を造幣所に送ることはしない、もしそんなことになるなら、鋳造された貨幣はつねに未鋳造の地金より価値が高くなるがそんなことはありえない等々と批判しています。ここでノースが〈こうして、国民はひどいめにあわされ、ろばに食わせるために藁(ワラ)をなう費用を支払わされた〉と述べているのは、鋳造費用は政府が負担するが、結局、その費用は国民に押しつけられるのだということではないかと思います。

なお全集版では〈彼はよく考えずに彼の銀を造幣所に送ることはしなかったであろう。〉となっていますが、新日本新書版では〈彼は思慮もなしに彼の銀をロンドン塔に送りはしなかったであろう。〉となっています。初版やフランス語版も新書版と同じようになっていますので、恐らくマルクスの原文では〈ロンドン塔〉になっているのだと思います。全集版をそれを分かりやすくするために〈造幣所〉としたのだと思います。というのは当時(19世紀のはじめまで)造幣所がロンドン塔内にあったからです。

(ブログの字数制限をオーバーしましたので、全体を3分割して掲載します。続きは(2)へ。)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます