今週もはや木曜日。

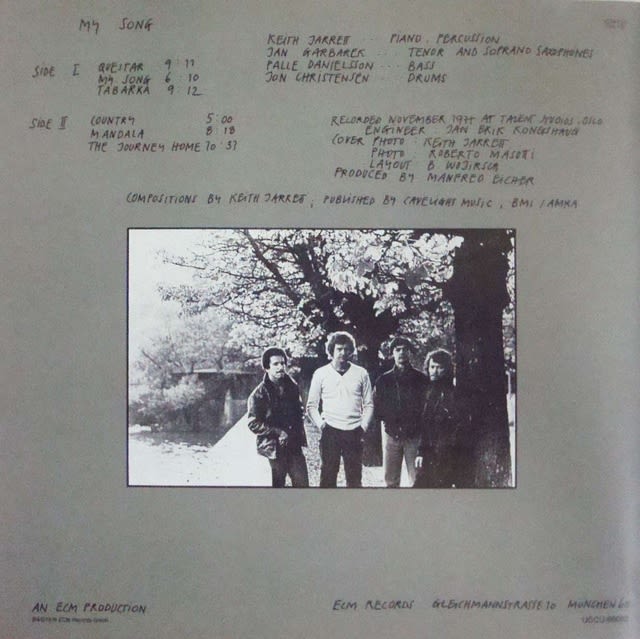

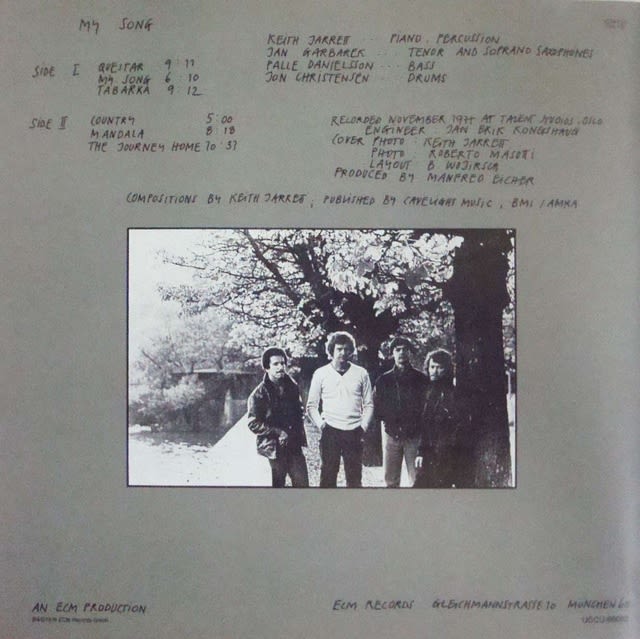

週末が待ちきれないそんな貴方に、1977年録音のヨーロピアン・カルテットによる作品、My Song。

いい意味でのリラックスした演奏は全体的に耳触りも非常に良く、数あるキース・ジャレットの作品の中でも人気の高いアルバム。

早く週末にならないかな〜

今週もはや木曜日。

週末が待ちきれないそんな貴方に、1977年録音のヨーロピアン・カルテットによる作品、My Song。

いい意味でのリラックスした演奏は全体的に耳触りも非常に良く、数あるキース・ジャレットの作品の中でも人気の高いアルバム。

早く週末にならないかな〜

歳を取ると集中力が無くなってくる。

かっては密会型のヘッド・フォンで 精神を集中し一音も逃さないぞ〜てな感じで音楽と向き合っていたのだが、もうそんな芸当は出来なくなってしまった。

通常、安物のスピーカーを通してご近所迷惑にならない程度の音量で流し聴き。

昨今ナンタラ記念と称してリマスターやリミックス盤がバンバン登場し、 旧盤と比較してどこそこがこの様に違っているなどと鋭い指摘をされるマニアの方もいらっしゃるが、私なんてそんな違いなんかもうどうでも良いからね〜って開き直る次第で….

じゃあ音の良し悪しも分かりもしないのになんでナンタラ記念盤なんて買っちゃうの?とマニアの方々からお叱りを受ければ、黄門様を目の前にしているかの如くハハッ〜と平伏すばかり。

まあ発作的に勢いで買っちゃうのかもね。そして月末金欠地獄に嵌まり込む悪しき習慣の繰り返し。

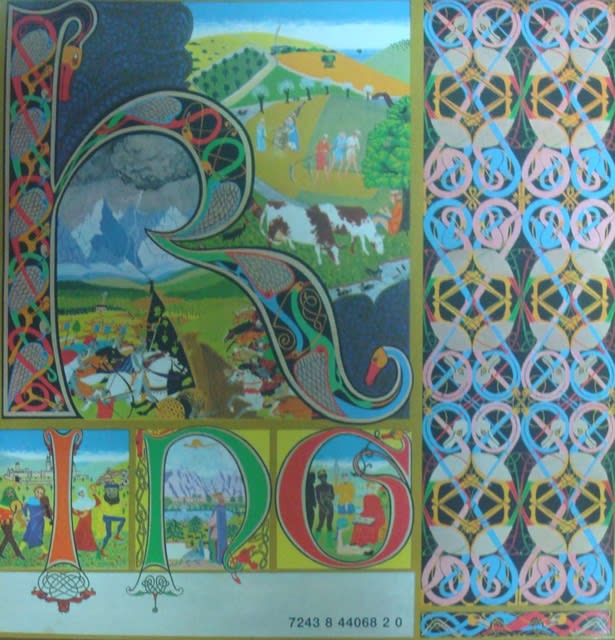

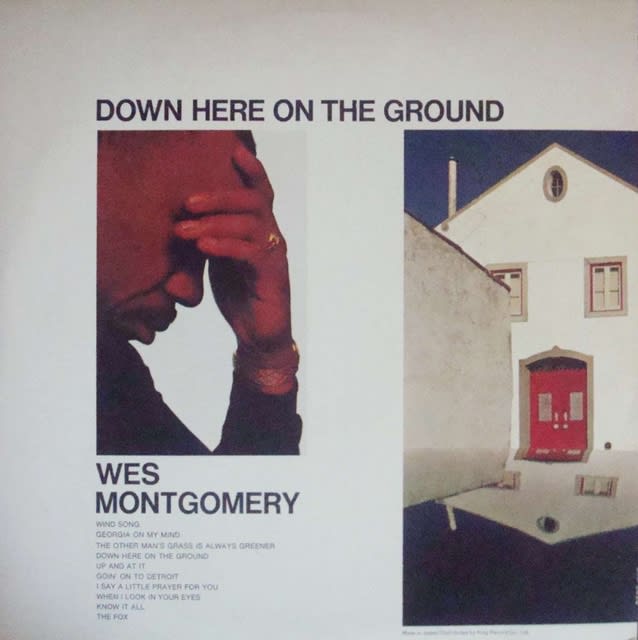

てな事で本日取り出したるレコードは、1968年初旬にリリースされたウェス・モンゴメリーのCTIレーベル、イージー・リスニングジャズ3部作の2枚目にあたる、Down Here On The Ground。

(76年に出た再発盤、お値段千八百円のお手頃価格だったので当然経費削減って事でジャケ仕様にしわ寄せが...ゲート・ホールドからシングル・ジャケに変更)

マニアだけのジャズでなくもっと聴き手の裾野を広げようと、CTIレーベルを立ち上げたクリード・テイラーによるプロデュースでポップよりのウェスが聴ける。まあジャズ・ファンからするとグルーブ感がなく演奏も凡庸であっさりし過ぎて面白みに欠けるって言われるかもしれないけれど、私のようなジャズ初心者にとってはこのアルバムでのウェスの爪弾くギターから湧き出るスムーズな演奏とわかりやすいメロディーは本当にリラックス出来る優れ物かと。

それにジャケのビジュアルも秀逸で壁に飾りたくなる。

今の私としてはこれでいいのだ〜

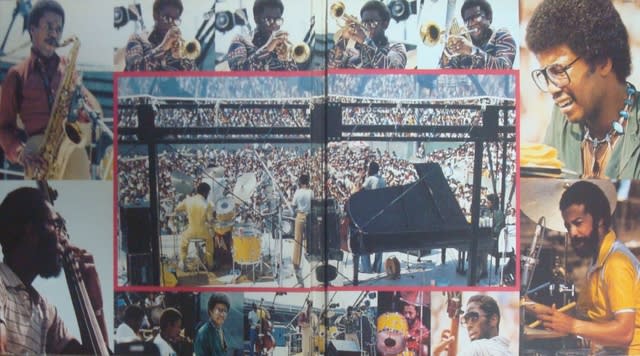

本日は1993年に出たLee RitenourのWes Bound。

尊敬するWesの曲をカバーしたり、WesのBumpin’のオマージュらしきRitenour作、A Little Bumpin’やBob MarleyのカバーなどなどRitenourのギターはWesファンをくすぐる様な弾きっぷりでなかなかよろし〜

ただリズム隊(ドラムスのHarvey MasonとベースのMelvin Davis)とキーボード(Bob James)はチョイと現代的なフュージョンよりかな?

休み明けの月曜出勤での疲れを癒すにはこれが一番!

勤労者に捧ぐ!は如何?

今週はプライベートで結構忙しかったので、ちょいと寝不足気味だった。

今朝もいつも通り近所を3−40分ほど軽くジョッギングし7時頃に帰宅したものの、あまりの眠たさについ二度寝してしまい起きたらもうお昼前。

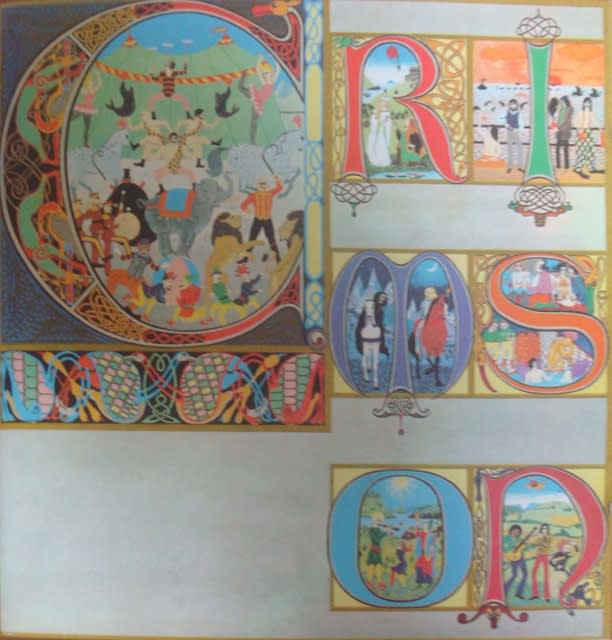

こんな時には、開き直ってまったりと午後を過ごそうと取り出したのは、1975年カーネギー・ホールで収録されたジョージ・ベンソンのライブ盤、In Concert-Carnegie Hall。

1976年の大ヒット作、Breezin’を生んだワーナー・レーベルへの移籍直前にCTIレーベルから発売。

後にCD化された時にはボートラが収録されたが、このレコードでは表裏各2曲収録の計4曲であっと言う間に聴き終える。

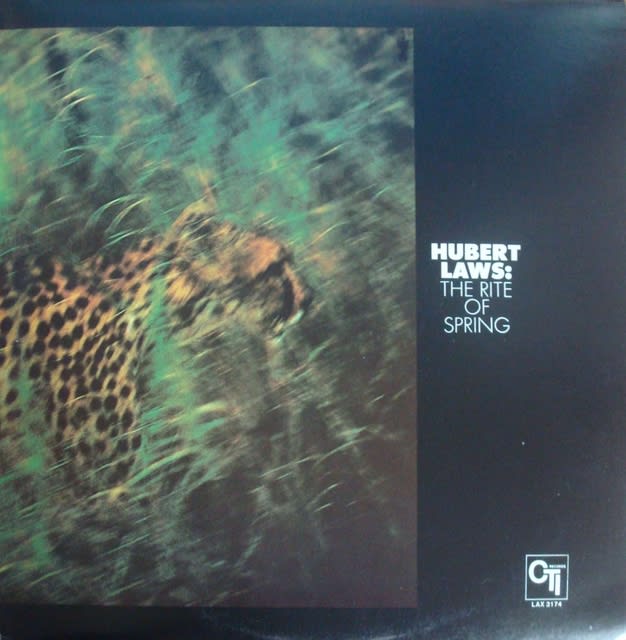

CTIレーベルお得意のイージー・リスニング系ジャズ路線よりもジャズ寄りの演奏でギターを弾きまくるって感じかな。ヒューバート・ロウズのフルートも炸裂、さらにはサマータイムではお得意のボーカルも披露。

ところでサマータイムの歌詞って黒人ブルース括りのちょいと辛辣な内容だけど、そのメロディーは結構気怠い雰囲気を醸し出し下手すれば三度寝、今度起きたら真夜中かもね。

2000円で買ったジャンクの中古スピーカー。

外から見ればそこそこの存在感はあるし、一応各スピーカー・ユニットからは音が出る。

ただ、少し気になっていたことは長年の使用による経年劣化が原因でウーファのコーン紙がブヨブヨ。

ネットの情報で墨汁をコーン紙に塗れば補強になるとのことで塗っては見たものの、ブヨブヨの最大の原因がコーン・キャップの接合部とエッジの接合部の辺りの両方に発生している経年劣化による強度の低下のようで、墨汁程度の塗布ではコーン紙の強度補修には不十分だった。

何かいい方法はないかとネットで検索するも、通常コーン紙の劣化の場合は新しいものに交換するそうで、スピーカー修理の業者にお願いするのが一般的だそうだ。

しかしながら、大枚をはたいてジャンクのスピーカーのコーン紙張り替えをするのも馬鹿馬鹿しいし、自身でコーン紙の張替えをする手先の器用さも持ち合わせていない。

更にネットで何か情報はないかと調べてみると、ニスもしくは木工ボンドを水で希釈したものをコーン紙に塗布なんて記事を見かけた。

今回の場合ブヨブヨのコーン紙の補強が主目的なので、木工ボンドで固めたほうが良いのではないかと…

ビンテージ物の高級スピーカー・ユニットでもないし、駄目元の自己責任で木工ボンドを投入!

片方のウーファのコーン紙はそれほど劣化していないが、バランスと取るため両方のユニットの表と裏に筆で塗り易いように水で希釈して全体に塗布。

(最初はコーン紙の内側に塗布して様子を見る)

(乾燥すると透明になる)

(乾燥した状態)

(コーン・キャップ部分を除く全体に塗布し、乾燥した状態)

ボンドが乾くと、完全とは言えないがコーン紙のブヨブヨした状態はある程度解消された。

何と無く低音が少しばかり出るような気が…

まあ、この手法が改悪だったとしても少なくとも個人的にはコーン紙がブヨブヨな状態よりは精神衛生上良いではないかと….

本日は、補修後の低音の響きを味わうために、元ウエザー・レポートのメンバーであったジャコ・パストリアスが1976年に出したデビュー・ソロ・アルバム、Jaco Pastorius。

(本日はCDで鑑賞)

ベーシストのリーダー・アルバムとなると、単調に陥りやすいと感じだが、ハービー・ハンコック 、ウエイン・ショーター、ブレッカー・ブラザーズ、ヒューバート・ロウズ他、凄腕大物ミュージシャンにサポートされてバラエティーに富んだ作品となって聴き飽きない。

レコーディングが1975年と記載されているので、若干24歳の彼がこのレコーディング・セッションで10代から書き溜めていたとは思われない成熟した曲を当時としては革新的なベース奏法を披露したことになる。

スゲーの一言。

“春眠暁を覚えず”なんて諺がある通り4月の中頃には季節外れの寒さもなくなり、就寝中は快適な気温でついつい寝過ごしてしまう。

日中の気温は5月頃と同じで少しばかり暖かすぎるのでは….

あまりポカポカした陽気だと、仕事中も不覚にもつい居眠りをしてしまうことがある。

夏になると地獄の暑さが確実に待っているので、出来るだけ長く今の気候が続いて欲しいものだ。

ポカポカした陽気でなくともにこれを聴けば確実に船を漕ぐ事が出来る優れもののレコードがある。

マイケル・フランクスの1977年に出た3枚目アルバム、Sleeping Gypsy!

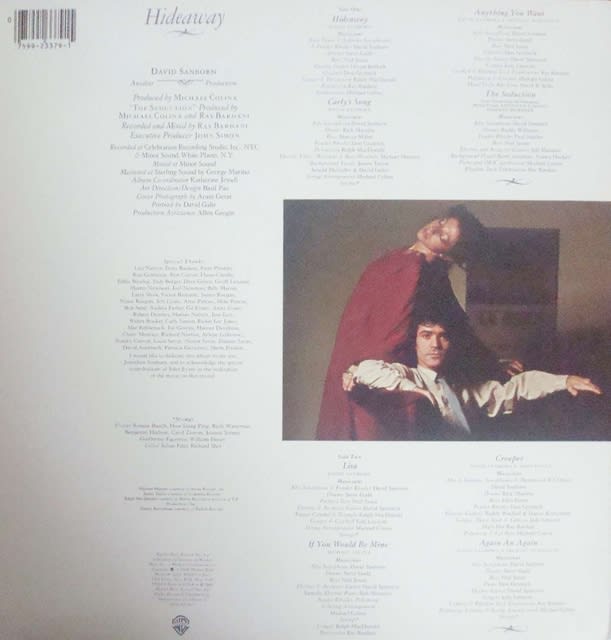

バックはクルセダーズのメンバーに、ラリー・カールトン、デビッド・サンボーン、マイケル・ブレッカーら一流のミュージシャンで固めれている。

当時ラジオかなんかで、Antonio's Song(The Rainbow)を聴いて何かピーンときたものを感じ購入に至る。

鼻にかかったような脱力感が特徴の声でユックリとしたテンポで歌われる曲を聴いていると、余りにもスムーズな曲の進行にす〜っと眠りに入れるのだ。

退屈な曲だから居眠りをするのではなく、聴いていてあまりの気持ち良さについって感じ。

それはともかく、日当たりの良いオフィスで働く皆様、仕事中はくれぐれも居眠りにはご注意を。

後ろから課長さんにビシッと頭をしばき上げられるかも….

10連休まで我慢、我慢。

Kind Of Blueと言えば、ジャズの帝王マイルスが1959年に録音した世界で通算1000万枚以上も売れた偉大なモダーン・ジャズ・アルバム。

マイルス、キャノンボール・アダレイに若き日のコルトレーンの管楽器3本に、ベースのポール・チャンバース、ドラムスのジャームス・コブ。そしてピアノにはビル・エバンスとウィントン・ケリーとジャズファンからしたらオール・スターの様な編成。

悪いはずがない。

てなことでLP愛好家を名乗るジャズ・トウシロの私も遅まきながら遂にこのLPを最近購入!

買ったのは、ディアゴスティーニ が出したJazz LP Record Collection 第1巻、お値段なんと税込で990円と破格。

このLPは確か2016年の 9月頃に出されたもので、あれから2年半近く立っている。

歴史的名盤でありLP価格としては非常に安価だったので、もう売り切れたものと思っていたら、意外やまだ在庫があったみたいで今回入手。

音に関しては、確か高性能オーディオをお持ちの通なお方達によるネットでのレビューでは、どうもやっつけ仕事で音質が良くないとの評価が下されていたような….

まあ同じボリューム設定でこのLPと手持ちのCDの再生音を比較すると、通常音圧が高く設定されているCDの音の方が第一印象はいいような気もするし、さらにCDと比較して、レコード再生時に起こる予期せぬプチ音に悩まされ精神衛生上良くない場合も….

だけど、マイルスなら So What!(それがどうした!)って言うかも知れない。

(So What)

私が買ったレコードは、再生音に関して特に問題は感じられなかったし、それにこの時節税込990円って日替わり定食にコーヒ一杯でなくなっちゃうから文句なし。

それにCD愛好家にとってはサイド1終了後の面倒な裏返し作業がレトロな私にはフィットする。

遅ればせながら有り難く拝聴させていただきます。