最近ニュースで大阪が万国博覧会開催に立候補し有力開催地候補の一つって話がちらほら。

そういえは前回の大阪万国博覧会って1970年だった。

当時お茶の間のテレビには、あるがコマーシャルが流行った。

アメリカのカントリー・シンガー 、ジェリー・ウォレスの歌う、Lovers Of The World (マンダム 男の世界)のテーマ・ソングに乗って、カーボーイ姿のチャールス・ブロンソンが颯爽と登場し、決め台詞“ウ〜ン、マンダム”と一発かます。

当時、 丸刈りで薄っすら生えた産毛程度の髭で、男性化粧品には全く縁のなかった 中坊の私までが、“ウ〜ン、マンダム”と下アゴをさすりながら言ったものだった。

ブロンソンといえば、テレビのロードショーなんかで彼が出演した“荒野の七人”とか“大脱走”を見た事が。

その時は髭なしでの出演だったので印象は薄かったのだが、後のこのコマーシャルの映像で鼻の下に髭をたくわえたブロンソンはインパクトがあり、中坊なりにこれが本当の男の世界だ!な〜んて…

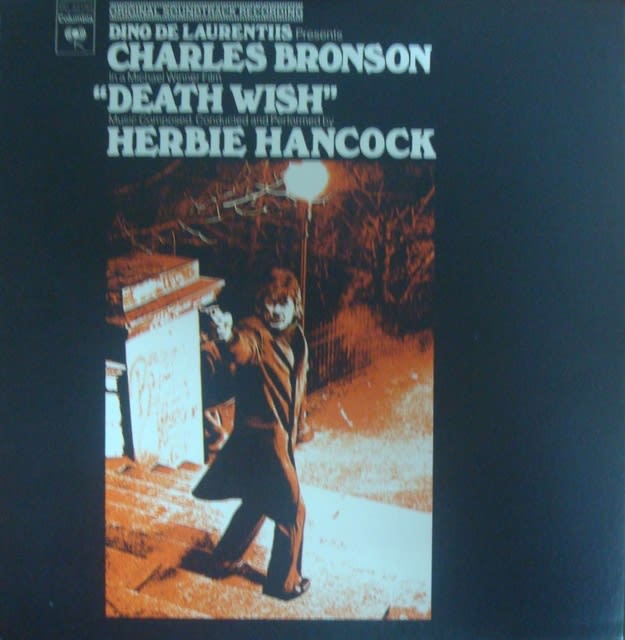

さらに時は過ぎて、1974年に出た彼の主演映画、Death Wish(狼よさらば)には度肝を抜かれた。

若年層が見るにはちょいとバイオレンス満載で、実際に見たのはかなり後だったが、髭付きブロンソン、カッコいい!と思ったものだ。特にシカゴの駅構内でちょっとした出来事に遭遇したブロンソンがニンマリし、冷やし中華ではなく悪党狩り始めました 〜ってエンディング、なかなかよろし〜!

このDeath Wishの映画はシリーズ化されその後数本作られたが、回を重ねるごとに殺しのアクションがエスカレートする傾向になり、ブラック・コメディーな描写もチラホラ、ストーリーに現実味が無くなってしまっていったのは残念だった。

やはり、1作目がベストであろう。

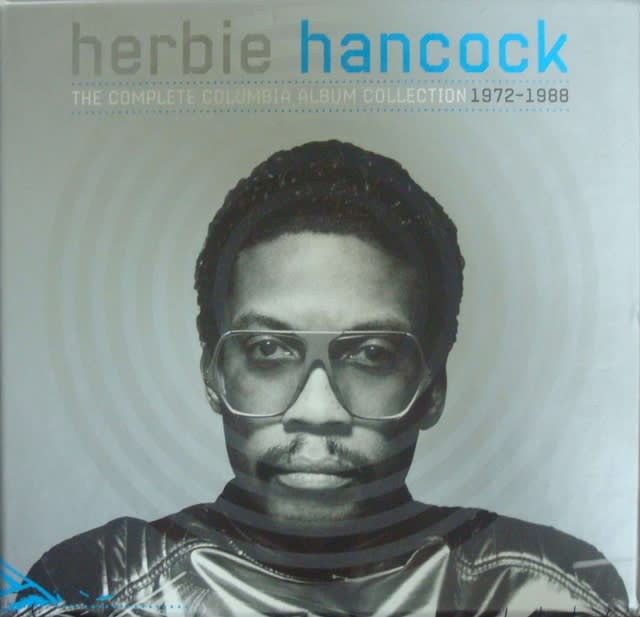

でこの作品、サウンド・トラックはハービー・ハンコックによるものだと手持ちのCDから最近知った。

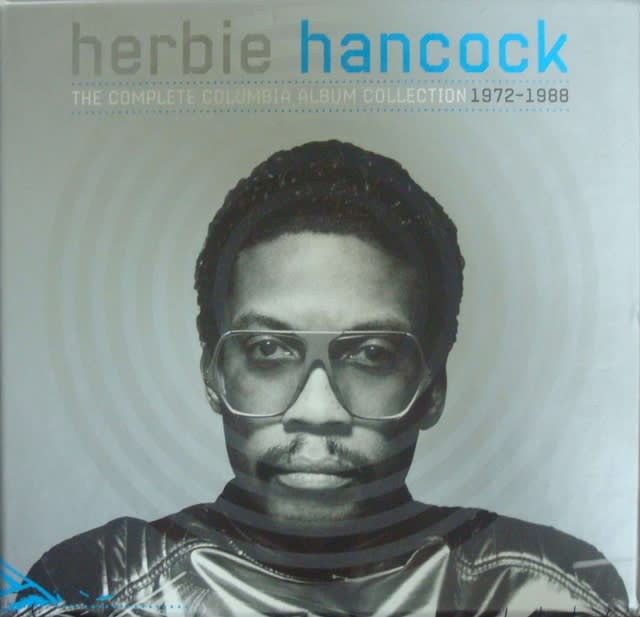

ハービーの全集なるものをかなり前に買ったのだが、大体聴くやつはVSOP関連ばかりで、このCDが含まれていたとは知らなかった。

サントラとなると、その映画を何度も繰り返して見た事があれば、なんとなくそのシーンを思い出すのに役立ちその曲に入り込む事が出来る。

ただ、当時はそれほどサントラに注意を払っていなかったので、今一聴してもああ〜フュージョン系ねって印象になってしまう。

ただ今回ハービーのサントラよりこのCDのジャケットが印象的で 、これを見れば映画のストーリーが順不同ながらも断片的に思い浮かぶ。

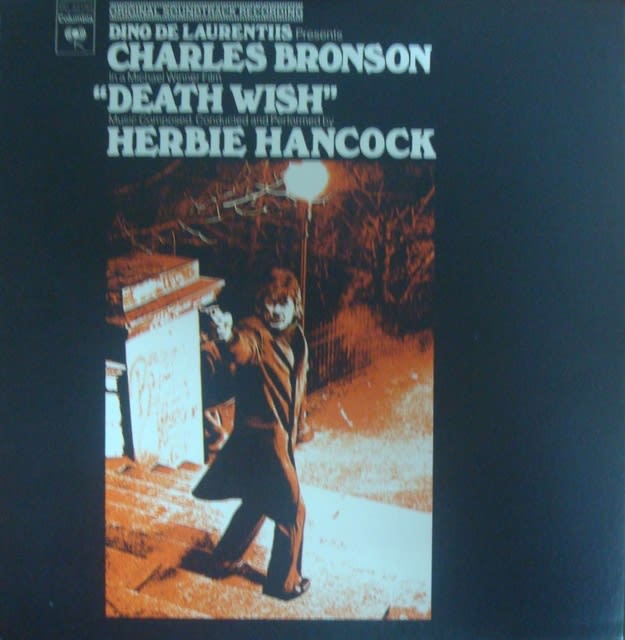

ジャケ表

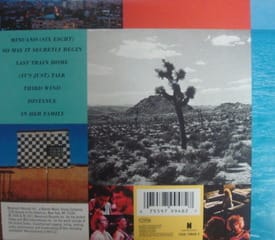

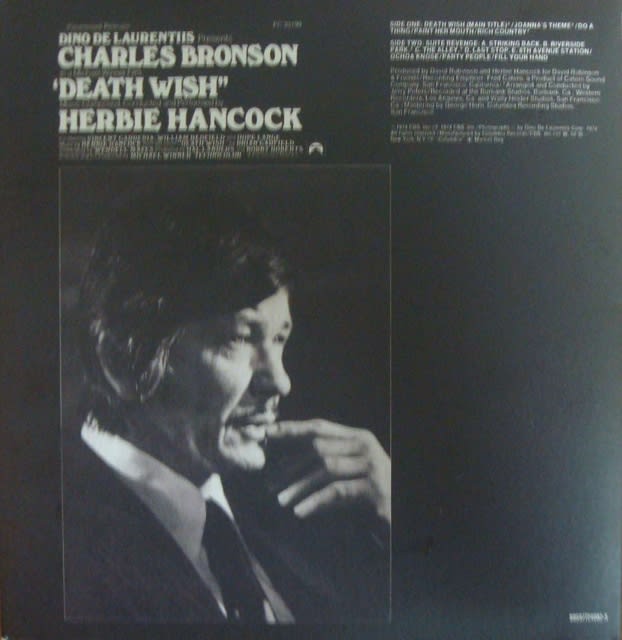

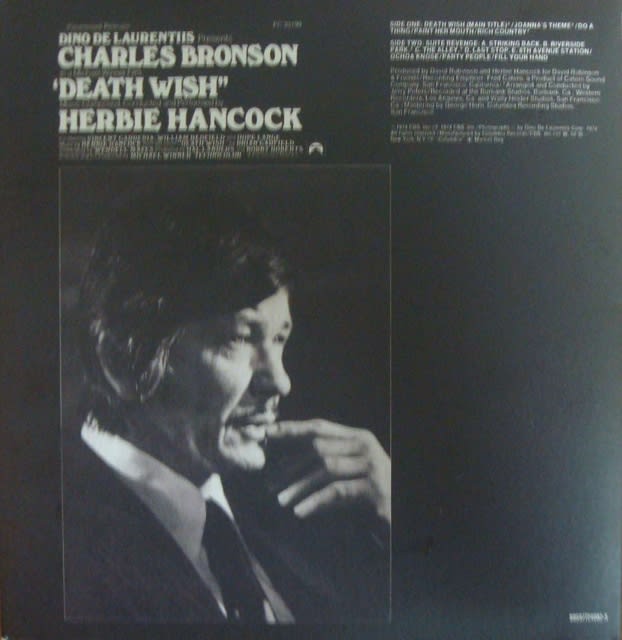

ジャケ裏

ウ〜ン、ランダム!

そういえは前回の大阪万国博覧会って1970年だった。

当時お茶の間のテレビには、あるがコマーシャルが流行った。

アメリカのカントリー・シンガー 、ジェリー・ウォレスの歌う、Lovers Of The World (マンダム 男の世界)のテーマ・ソングに乗って、カーボーイ姿のチャールス・ブロンソンが颯爽と登場し、決め台詞“ウ〜ン、マンダム”と一発かます。

当時、 丸刈りで薄っすら生えた産毛程度の髭で、男性化粧品には全く縁のなかった 中坊の私までが、“ウ〜ン、マンダム”と下アゴをさすりながら言ったものだった。

ブロンソンといえば、テレビのロードショーなんかで彼が出演した“荒野の七人”とか“大脱走”を見た事が。

その時は髭なしでの出演だったので印象は薄かったのだが、後のこのコマーシャルの映像で鼻の下に髭をたくわえたブロンソンはインパクトがあり、中坊なりにこれが本当の男の世界だ!な〜んて…

さらに時は過ぎて、1974年に出た彼の主演映画、Death Wish(狼よさらば)には度肝を抜かれた。

若年層が見るにはちょいとバイオレンス満載で、実際に見たのはかなり後だったが、髭付きブロンソン、カッコいい!と思ったものだ。特にシカゴの駅構内でちょっとした出来事に遭遇したブロンソンがニンマリし、冷やし中華ではなく悪党狩り始めました 〜ってエンディング、なかなかよろし〜!

このDeath Wishの映画はシリーズ化されその後数本作られたが、回を重ねるごとに殺しのアクションがエスカレートする傾向になり、ブラック・コメディーな描写もチラホラ、ストーリーに現実味が無くなってしまっていったのは残念だった。

やはり、1作目がベストであろう。

でこの作品、サウンド・トラックはハービー・ハンコックによるものだと手持ちのCDから最近知った。

ハービーの全集なるものをかなり前に買ったのだが、大体聴くやつはVSOP関連ばかりで、このCDが含まれていたとは知らなかった。

サントラとなると、その映画を何度も繰り返して見た事があれば、なんとなくそのシーンを思い出すのに役立ちその曲に入り込む事が出来る。

ただ、当時はそれほどサントラに注意を払っていなかったので、今一聴してもああ〜フュージョン系ねって印象になってしまう。

ただ今回ハービーのサントラよりこのCDのジャケットが印象的で 、これを見れば映画のストーリーが順不同ながらも断片的に思い浮かぶ。

ジャケ表

ジャケ裏

ウ〜ン、ランダム!