その昔、コマーシャルでオレンジ色の憎い奴ってキャッチ・フレーズの夕刊紙ありましたっけ。

ただ、最新の出来事を次々とタイムリーに伝えるネット・ニュースの登場により、その日の午前中の出来事を伝える夕刊紙は少々時代遅れ。

夕刊紙の衰退が顕著になる今日この頃、かっての記憶が少しずつ消されていく感じでちょっと寂しく思う。

そんな中オイラとしてはセピア色の渋い奴を応援したいですね。

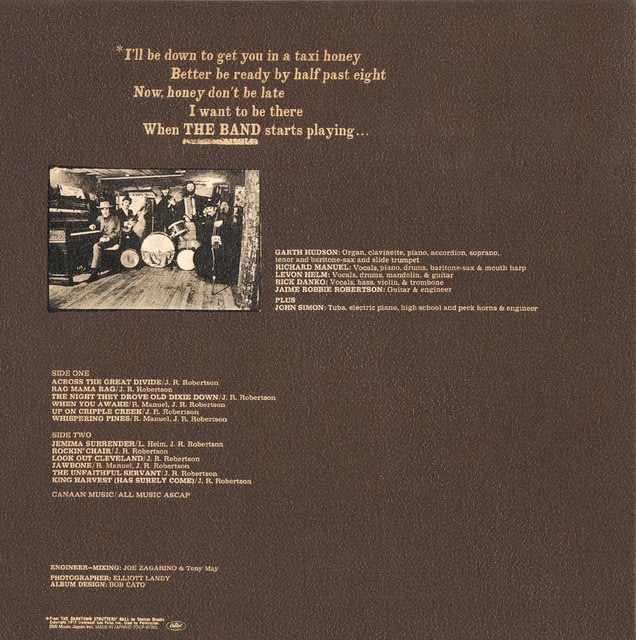

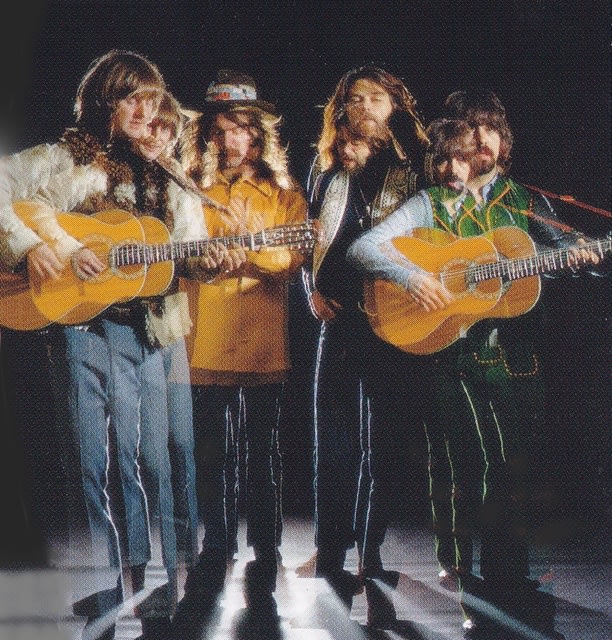

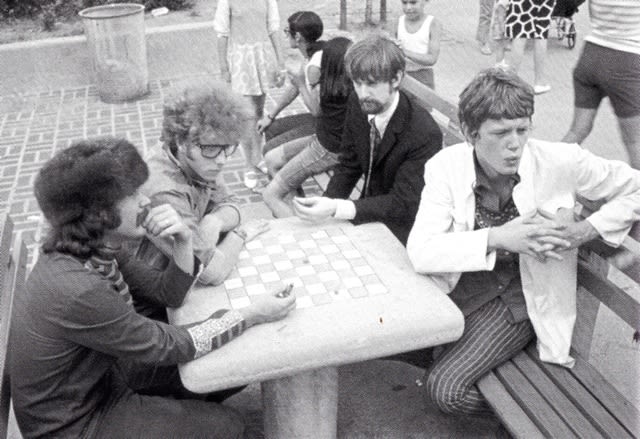

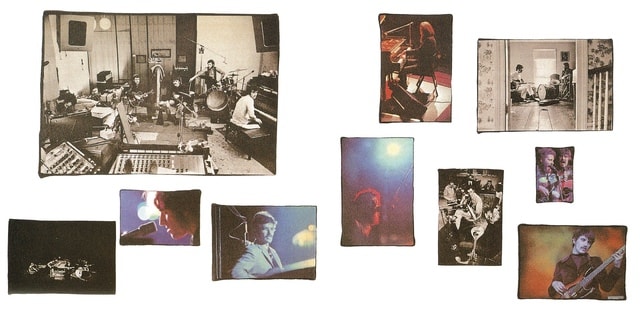

それは1969年のザ・バンドのセカンド・アルバム、The Bandの事。セピア色のモノクロ写真に写っているのは5人組の地味な出立ちの兄貴達。

ただレコードに針を落とすとそこにはアメリカの市井での様々な情景が描かれていて懐かしさを感じる。

ポップなサウンドかと言われればそうではないが、その渋みを何度も繰り返し味わうことによってなんとなく温かみや親しみが染み出してくる。

ロビーもついこの間あの世に旅立ってしまい、ガースのみが最後の生き残りとなってただただ寂しい限り、でもセピア色の渋い奴は永遠不滅と声を大にして言いたいね。