「暮らしの放射線Q&A」という本を知りました。

2011年3月25日に、日本保健物理学会の有志の方々がサイトを立ち上げ、

2013年1月末まで質問を受け付け、すべての( )質問にサイト上で回答したのだそうです。

)質問にサイト上で回答したのだそうです。

当然、同じような内容や、1人の方の複数の質問もあります。

本には、1870件の質問の中から80件が掲載されています。

(アーカイブ=インターネット上の保管場所/では1867件になっています。)

その中にこんな質問があります。(アーカイブにリンクを貼っています)

【質問79】

「影響がはっきり分からないものを、はっきり安全とか言わないでください。何かあったとき責任や賠償してくれるのですか?」

気になる質問。

【質問71】何故ECRR(欧州放射線リスク委員会)の考え方を排除するのでしょうか。

【質問80】専門家間の意見の相違について教えてください。

日本保健物理学会 暮らしの放射線Q&A活動委員会

(サイトからアーカイブで1867件の回答が読めるようです。)

(http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8699165/radi-info.com/でもアーカイブが読めますが、サイト内検索ができないです。)

Twitterより

「本日、暮らしの放射線Q&Aウェブサイトを国立国会図書館へアーカイブ化する作業が完了しました。

なお、アーカイブ化されたページに掲載されている情報は公開当時のものであり、最新の知見とは異なる場合があります。2014年7月9日」

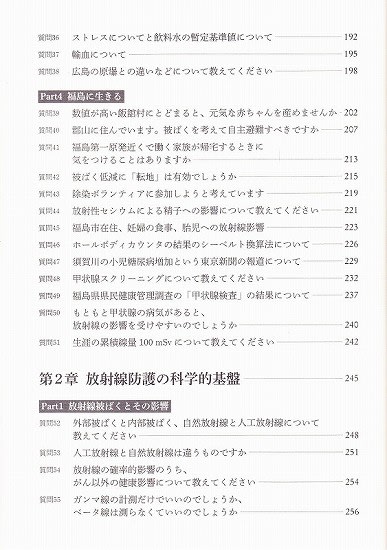

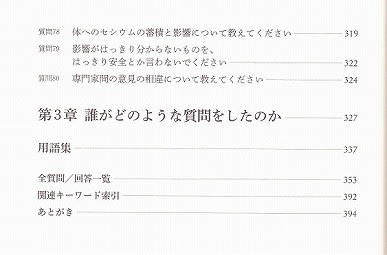

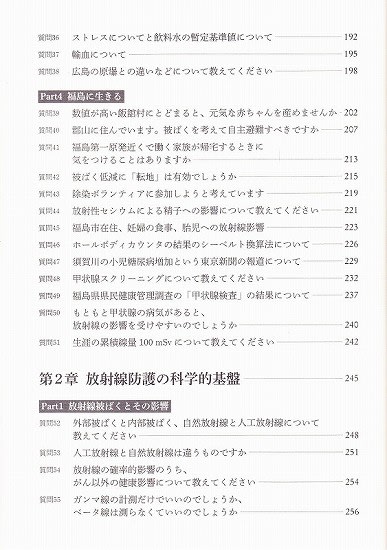

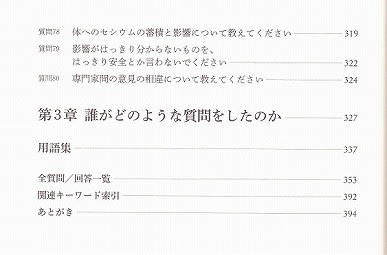

ちなみに目次です。

(目次にある質問の文章をポータルサイトで検索すると、「専門家が答える 暮らしの放射線Q&Aアーカイブ」内の回答がヒットすることが多いです)

◎クリックで拡大します↓

本には載っていない気になる質問がたくさんあります(アーカイブより)

・がんにはならないと言って、万が一これでがんになった場合、責任取っていただきます。(q-126|11/4/7)

・情報がバラバラで判断がつきません。(q-673|11/7/15)

・危険性を全面的に伝えるべきです。(q-1534|12/5/22)

・クリストファー・バズビー氏、ユーリ・バンダジェフスキー氏の論文について教えてください。(q-1541|12/5/29)

・回答に疑問があります。(q-1573|12/65)

・アメリカの国防省が発表したという情報について教えてください。(q-1790/|13/2/8)

とにかくたくさんの質問が載っています。

(本の巻末に1870件の全質問/回答一覧の見出しが載っています)

* * *

ついでに(↑とは違うサイトだけど)

Q.なぜ、基準値は放射性セシウムだけなのですか?

A. セシウム以外の影響を計算に含めた上で、比率が最も高く、測定が容易なセシウムを指標としている。

(放射性セシウムの基準値が守られればそれ以外の核種からの線量の合計が1mSvを超えないよう計算)

* * *

2011年3月25日に、日本保健物理学会の有志の方々がサイトを立ち上げ、

2013年1月末まで質問を受け付け、すべての(

)質問にサイト上で回答したのだそうです。

)質問にサイト上で回答したのだそうです。当然、同じような内容や、1人の方の複数の質問もあります。

本には、1870件の質問の中から80件が掲載されています。

(アーカイブ=インターネット上の保管場所/では1867件になっています。)

その中にこんな質問があります。(アーカイブにリンクを貼っています)

【質問79】

「影響がはっきり分からないものを、はっきり安全とか言わないでください。何かあったとき責任や賠償してくれるのですか?」

【回答】 確かに、低線量の被ばく、とくに100ミリシーベルト以下の被ばくによって、有害な健康影響が現れるかどうか、科学的には解明されていません。 しかし、これは低線量の被ばくの影響について何も分かっていないということではありません。 私たちの身の回りには、喫煙、ピロリ菌などへの感染、飲酒、塩分の過剰摂取など、たくさんの発がん因子があります。 100ミリシーベルト以下の被ばくによる発がんの可能性がゼロではないとしても、これらの因子の陰に隠れてしまって、影響があるのかないのかはっきりしないというのが実態です。 言い換えれば、影響があったとしても検出できないほど小さいということです。 もちろん、検出できないからと言って影響がゼロだということにはならず、無用な被ばくを避けるに越したことはありません。 しかし現実に、私たちは自然界の放射線を被ばくし続けており、その被ばく量には地域差や個人差があります。 そういった違いをとくに意識せずに生活している現実を考えれば、ある程度以下の被ばくについては、それほど心配しなくてもよいのではないか、このQ&Aサイトでは、そのような観点で回答を作成しています。 放射線はたとえわずかでも気持ちが悪いという感覚は分かりますが、その感覚だけで行動してしまうと、ご本人が著しく不自由な生活を強いられたり、あるいは謂れなき差別を被ることにつながるだけでなく、他の方に不自由や差別的な境遇を強いかねないと思われます。 現にそうしたことが一部で起こっており、回答者は憤りを感じます。 そういった事態を防ぐために、冷静な判断をしていただきたい、そんな私たちの思いを汲み取っていただければ幸いです。 |

気になる質問。

【質問71】何故ECRR(欧州放射線リスク委員会)の考え方を排除するのでしょうか。

【質問80】専門家間の意見の相違について教えてください。

日本保健物理学会 暮らしの放射線Q&A活動委員会

(サイトからアーカイブで1867件の回答が読めるようです。)

(http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8699165/radi-info.com/でもアーカイブが読めますが、サイト内検索ができないです。)

Twitterより

「本日、暮らしの放射線Q&Aウェブサイトを国立国会図書館へアーカイブ化する作業が完了しました。

なお、アーカイブ化されたページに掲載されている情報は公開当時のものであり、最新の知見とは異なる場合があります。2014年7月9日」

ちなみに目次です。

(目次にある質問の文章をポータルサイトで検索すると、「専門家が答える 暮らしの放射線Q&Aアーカイブ」内の回答がヒットすることが多いです)

◎クリックで拡大します↓

本には載っていない気になる質問がたくさんあります(アーカイブより)

・がんにはならないと言って、万が一これでがんになった場合、責任取っていただきます。(q-126|11/4/7)

・情報がバラバラで判断がつきません。(q-673|11/7/15)

・危険性を全面的に伝えるべきです。(q-1534|12/5/22)

・クリストファー・バズビー氏、ユーリ・バンダジェフスキー氏の論文について教えてください。(q-1541|12/5/29)

・回答に疑問があります。(q-1573|12/65)

・アメリカの国防省が発表したという情報について教えてください。(q-1790/|13/2/8)

とにかくたくさんの質問が載っています。

(本の巻末に1870件の全質問/回答一覧の見出しが載っています)

* * *

ついでに(↑とは違うサイトだけど)

Q.なぜ、基準値は放射性セシウムだけなのですか?

A. セシウム以外の影響を計算に含めた上で、比率が最も高く、測定が容易なセシウムを指標としている。

(放射性セシウムの基準値が守られればそれ以外の核種からの線量の合計が1mSvを超えないよう計算)

* * *