やっとブログ書いた(笑)

2月、岩下の新生姜ミュージアムにライブを見に行く前に、ちょっとに寄ったんです。

去年の11月の終わり、新生姜ミュージアムの帰りにたまたまぶらぶらしたら、すごく気になる街だったからです。

そのあたりは、実は台風19号の被害を大きく受けていて、とても大変だったそうなんです。

去年の11月に何も知らずに行って、台風から一ヶ月くらい経っていたけど、まだその被害の痕が何か所かで見られ、観光業務を休んでいるところもありました。

街の雰囲気がとてもよくて、蔵などの歴史的な建物の感じ、観光地だけど自然体な感じ。

また行きたいなあと思っていました。

とちぎ蔵の街美術館(

今は休館中)

巴波川(うずまがわ)沿いの景色、江戸時代後期、木材を運ぶ問屋だった塚田家(塚田歴史伝説館)の蔵が並びます。

「日光珈琲」という喫茶店でコーヒーとケーキ

-------ここまで前回の写真。

前回は、コエド市場の隣りの「蔵の街第1駐車場」に車を止めましたが、今回はもっと駅に近いほうの「蔵の街第5駐車場」(うずま公園南側)に止めました。

ここは月極駐車場も兼ねていて少しわかりにくかったかな。

「番号札が立っていない場所に止めてください」というような説明版があったと思います。

あまり台数は止められないです。

遊覧船。台風19号の影響で2か月ほど運休していましたが12月には再開したので乗れました。

都賀船という船です。

(現在は新型コロナウィルス関連で運休しています)

(現在は新型コロナウィルス関連で運休しています)

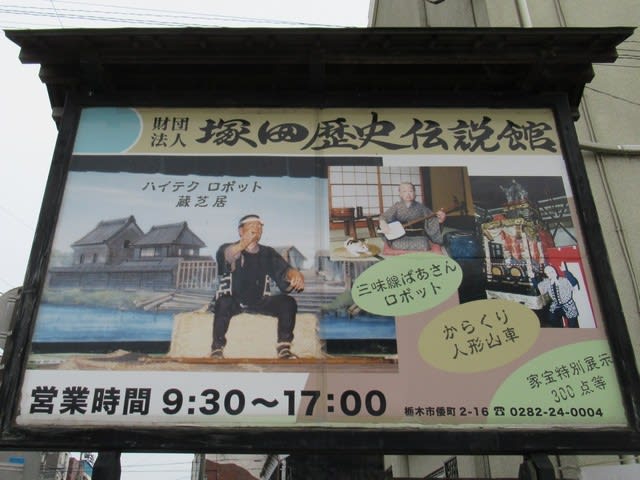

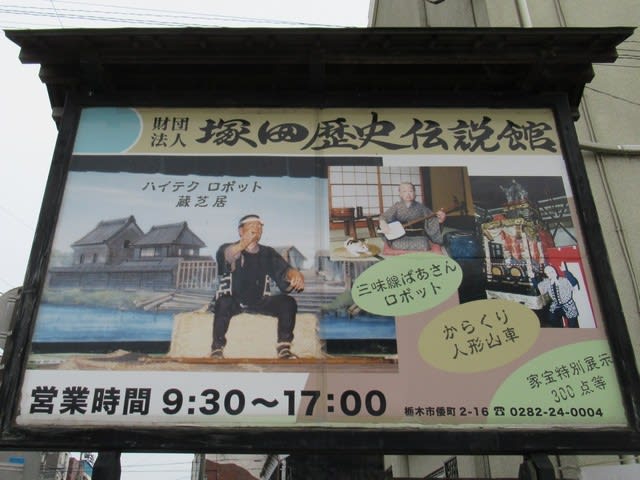

塚田歴史伝説館へ

公式サイトより

公式サイトより

”塚田歴史伝説館は江戸末期創業の木材回漕問屋で、江戸深川の木場まで木材を運んでいた。8つの白壁土蔵は栃木市を代表する景観になっている。”

台風19号の被害に遭い、ハイテク人形ロボットによる「蔵芝居「うずま川悲話」と「お囃子付きからくり人形山車(手力男命)」はお休み中で、建物の修復作業も進行中でした。

入場料が少し割引になっていました。

ハイテクロボット?想像がつかないまま「三味線ばあさんロボット展示室」へ。

なんだ、先客がいたのか、と思ったら・・・

お人形でした。ものすごくびっくり。(季節によってお召し物が変わるみたい?)

三味線を弾くおばあさんロボット。

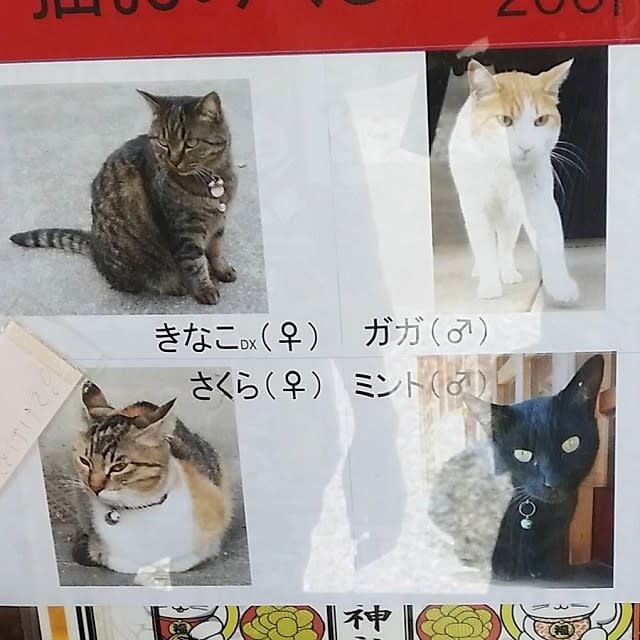

猫のタマも。

三味線を弾くおばあさんロボットとタマの20秒ほどの動画。音声ありです。

タマが動いたのでびっくりして私の「へー」と言う声が入っちゃってます。

展示館へ

奥の庭園へ

別荘だそうです。

洋館が併設?されていておもしろいです。

別荘のガラス戸を開けて中に入れます。

びっくり、またよくできた人形がいました。

左にちょっとだけ見える部屋は、台風の被害に遭い、畳が上げてあるそうです。

石灯籠がいくつもある立派なお庭。

水琴窟(すいきんくつ)

そしてまたまた気になるもの、りっぱな屋敷神のお稲荷さん

猫ちゃん登場~

すぐ逃げちゃいました。似たような写真ばかりすみません。

車を止めたところのすぐ近くにあった「こうしんの店」で昼食をとりました。

(この写真はGooglemapからお借りしました)

「ジャガイモ入り焼ソバ」が気になって。

おいしかったですー

ジャガイモ入りやきそばの歴史

”戦後、アメリカから輸入されるようになった小麦粉で麺類が普及し、栃木市内でもともと親しまれてきたじゃがいもを焼きそばに入れるようになった。

駄菓子屋で売っていた、いもフライやふかしたじゃがいもを入れていた。

ソースとじゃがいもの相性がよかった。

などのいわれがあるそうです。ちゃんと定義があって興味深い。

「蔵の街とちぎおいしいじゃがいも入りやきそば研究会」

今は、ふかしたじゃがいもを入れるほうが主流だそうですが、いもフライを入れているお店もあると聞いて、次回は是非そちら食べたいです。

なぜ「こうしんの店」って名前かと言うと、目の前に「塩庚申」という気になる小さなお社がありました。

(この写真はGooglemapからお借りしました)

塩庚申神社と御神体のいわれ

この地に天文五年(一七四〇年)うずま川の大洪水がありました。その時、猿の形をした石が流れ着きました。

塩を商っていた七左衛門という者がおりました。

七左衛門は屋敷に内にこの石を祭り塩をそなえて大切にいたしました。

それ以来、悪病も七日で治るなどありがたいことが次々と起こるようになりました。

徳川吉宗の時代に塩庚申として広く知られるようになりました。

今でもその石は塩庚申として御神体として大切にまつられております。

ボケ除け 下の病い除け ガン除け

元気で寿命を全うできるよう

ピンピンコロリの庚申様として

この地の人々に親しまれています。 |

小さなお社なのに、彫刻がとてもとても凝っているのです。

木鼻も立派!

少し離れたところに赤い鳥居が見えます

車道側の鳥居から

鳥居の脇の小さな看板に

”「幸神付く付く」と三回唱えてお通りください。必ず貴方様に幸神が付きます”と書かれています。

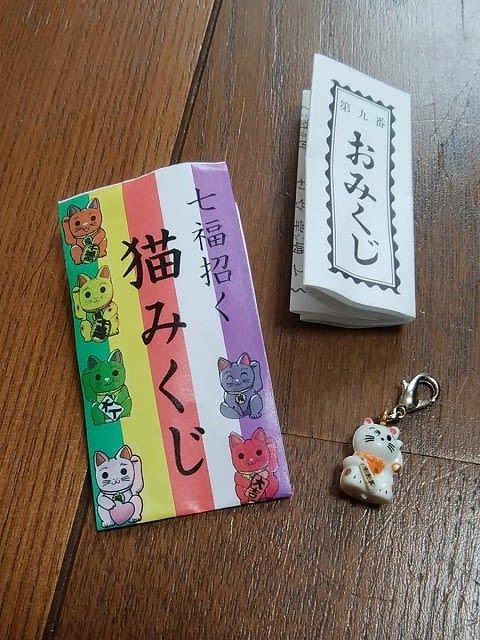

お賽銭を納めて、お守りも購入しました♪

それから、写真はないのですが「郷土参考館」にも寄りました。

ここもおもしろかったです。

自由に出かけられるようになったら、とちぎ蔵の街にまた行きたいと思っています。

必ず行きたいです。