![]() ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

「パンツァーファウストはどうした!

機銃だけでは対抗できないぞ」

BAHYUN!

BAKOM!!

「ボクたちは ここで死ぬんだ」

「家に帰りたいよ」

「おい 貴様ら

じいさんたちを戦わせるつもりか

総統のために死ね!」

「なんてこった アミアンの悪夢だ」

「前大戦のとき オレの連隊は

フランスのアミアンで

イギリス野郎のワナにかかっちまった

敵戦車の奇襲を受けたんだ

小銃しか持たない戦友たちは

撃ちまくられ追いつめられ

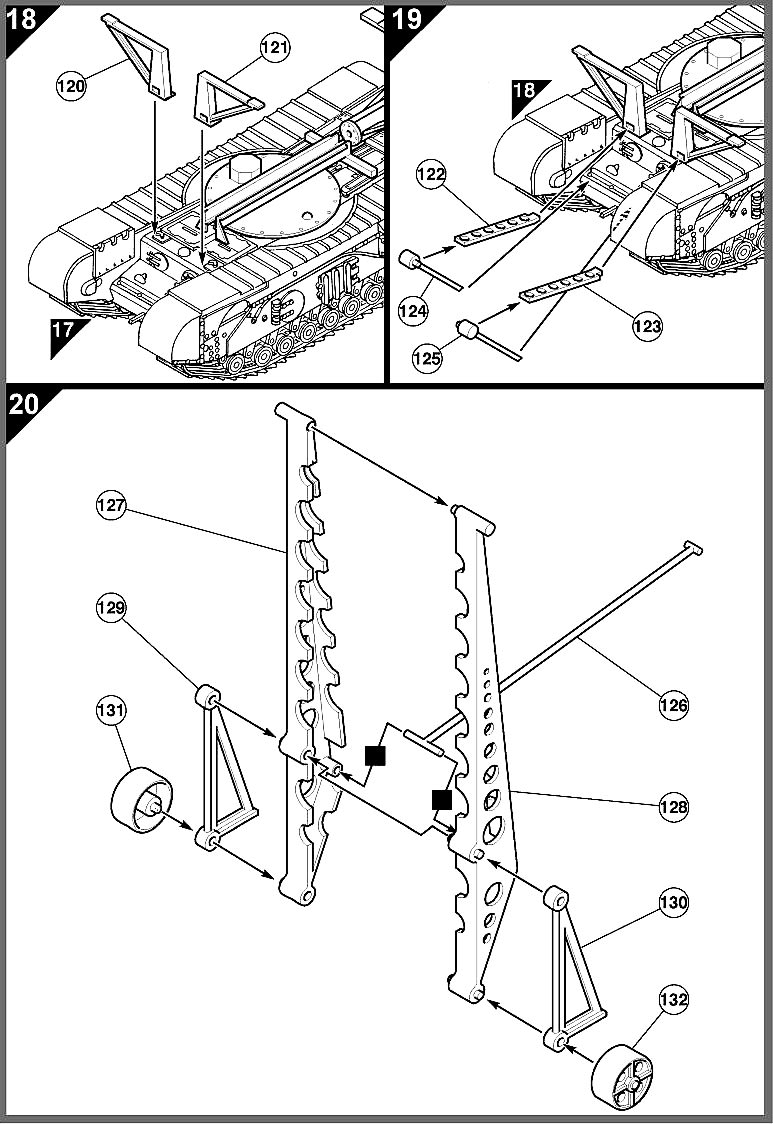

蹂躙された

まともな格好の死体なんぞ

ひとつもなかったぜ」

「命中!」 つづく

つづく![]()

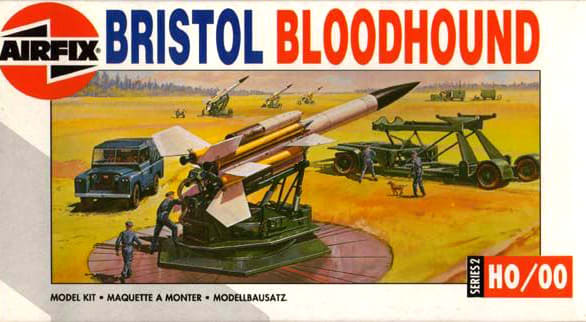

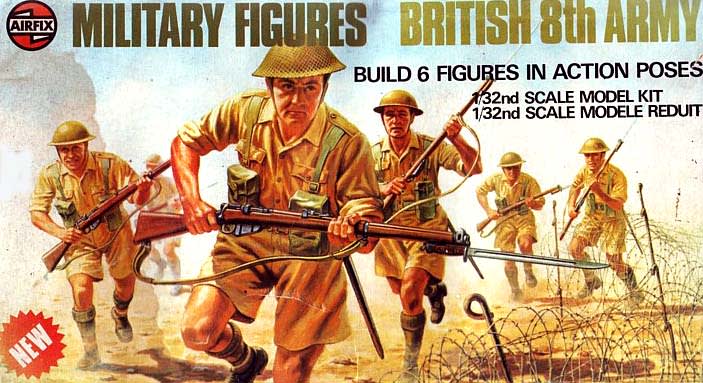

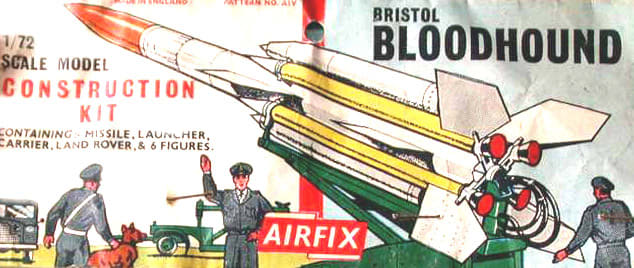

不屈のジョンブル魂!

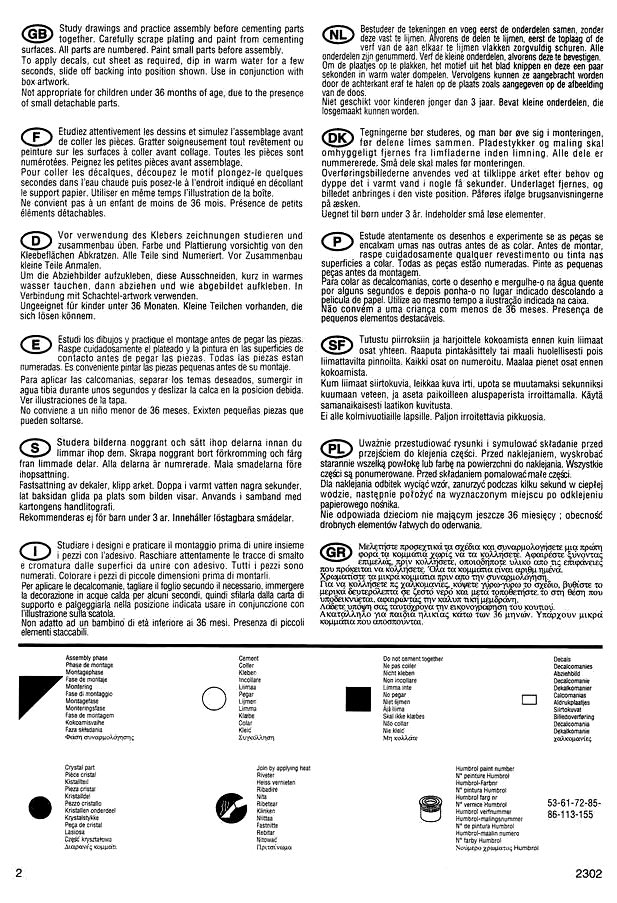

エアフィックス・ボックスアート 美術館

美術館

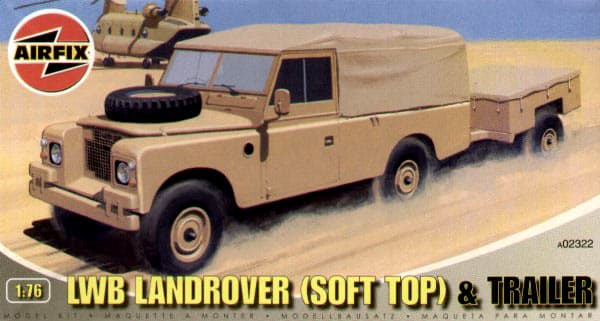

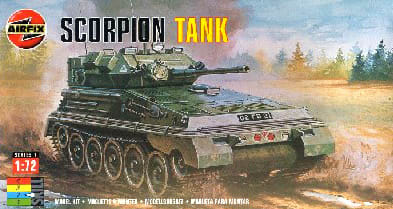

★1977年以降のボックスアート

パート2

パート2

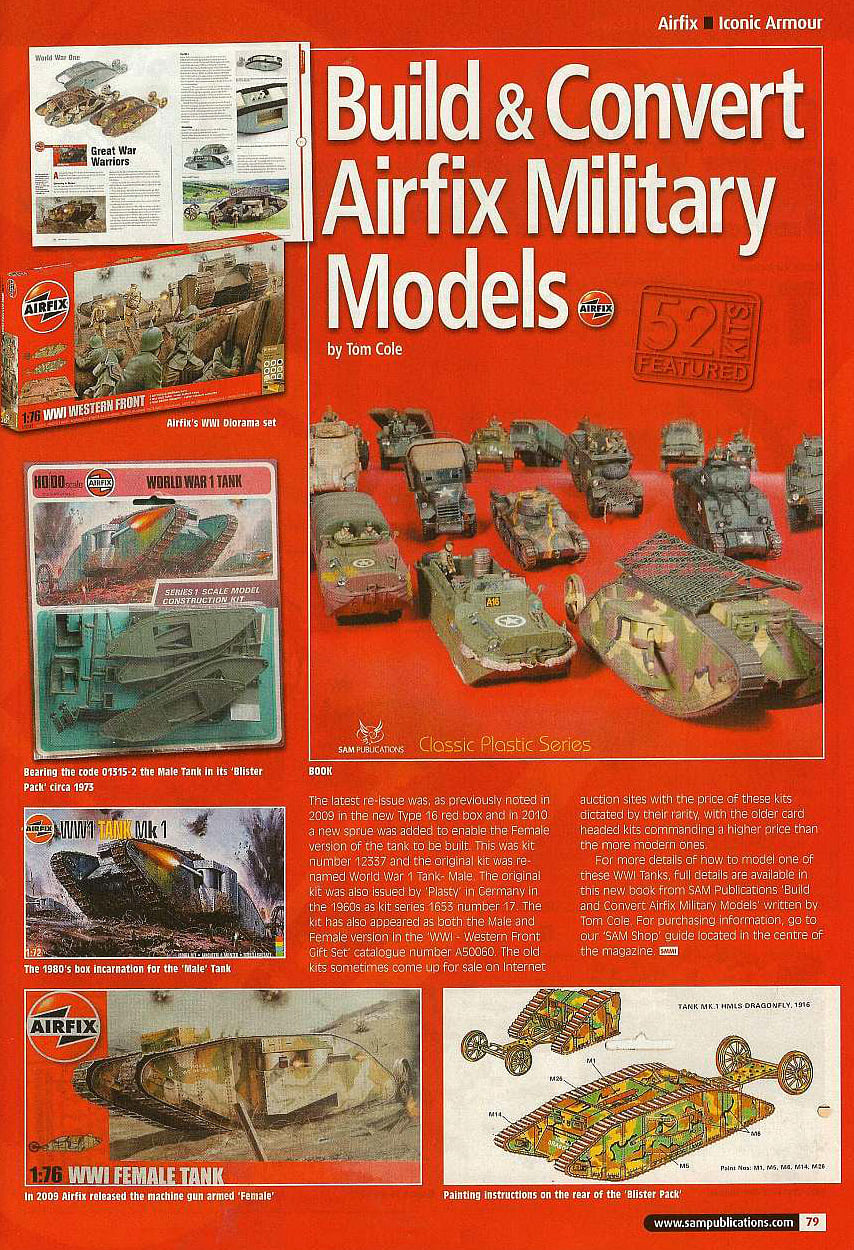

現代でいう「戦車」の元祖といえば、やはりこれだろう。

その戦車のルーツをモデル化しようという試みが、

地元のイギリス企業から起こったというのは、

きわめて当然のことと思われる。

少ないパーツながら、そのレトロなスタイルを

完璧に再現できるのが素晴らしい。

WWⅠに登場した鋼鉄の怪物・戦車の映像集。

http://www.youtube.com/watch?v=bbTvQOiGiWI&feature=related

映画『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』より、主人公ジョーンズ博士と

レトロ戦車との戦い映像。Mk1をベースに、車体上部に砲塔を装備した

武装強化型(もちろん架空のもの)がオモシロい。

レプリカながら、動きも軽快でかなりいい感じの戦車に仕上がっている。

ところで、馬に乗って駆け回るジョーンズ博士を倒すため、戦車はやたらと

砲撃しまくっているが、機銃掃射した方がいいのでは?

http://www.youtube.com/watch?v=w_pxYamGEbc&feature=related

ついでながら、ほかのアクションシーンも見てみたい。

映画『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』より、ジョーンズ博士父子が

乗るサイドカーと、これを追うドイツ軍オートバイとのアクションシーン。

サイドカーもオートバイもレプリカだが、けっこうイイ雰囲気に仕上がっている。

http://www.youtube.com/watch?v=3emhr_tq4lc&feature=related

ジョーンズ博士が逃走に使ったサイドカーは、ウクライナ製「ドニエプル」単車と

ロシア製「ウラル」側車をベースに改造したらしい。

これらのオートバイ自体は、WWⅡのBMWをコピーしたものなので、

スタイルはモロにドイツの軍用タイプ風。

これを戦後何十年も生産してメシを喰っている企業もすごいと思うが、

ヨーロッパなどでは軍用オートバイ・マニアに人気があり、意外と

需要があるようだ。R75やKS750のホンモノは、なかなか入手

できないとなれば、割と入手しやすいコピー商品にお客が流れるのは、

当然の成り行きだろう。

ドニエプル Wikipedia

ウラル Wikipedia

ホンモノBMW・R75 Wikipedia

この写真を見ても、ドニエプルやウラルが

いかにドイツっぽいかがわかる。

なお、側車前面のエンブレムは第24装甲師団の

もので、スターリングラード戦で壊滅している。

その後再編成され、フランス、イタリア、東部戦線で

戦った。

これは貴重!

ドイツ・オートバイ部隊の総天然色映像。

http://www.youtube.com/watch?v=DGPVO0xA2hs

軍用オートバイ・プラモあれこれ

エッシー・ドラゴン提携品。

エッシー製品のレベル・ブランド品。

ドイツ軍用オートバイの大型モデルで、

このキットを超越するものは、今後

出ないだろう。

小さなキットだったが、付属のドイツ兵4体と組み合わせると

ミニ・ジオラマが作れるようになっていた。

また、MMシリーズ初登場となるMG42も新鮮だった。

88mm砲のオマケで

登場したKS750。

R75よりレトロな

デザインがエエな。

こちらは、ソロで登場したとき

のもの。

オマケ的存在だったKS750が

主役となって登場したのは

嬉しかったゾ。

でも、こんな大型車を

ソロで使用しても、かなり

使いにくかったんじゃないかと

思う。オフロードでは、なおさらだ。

ソロで走るならDKW・NZ350の方が

扱いやすいだろう。

道を尋ねる伝令と案内係の野戦憲兵との

情景が楽しめる。

なお、余談ながら同社は第一次世界大戦後

オートバイの生産に乗り出し、1930年代には

世界最大のオートバイメーカーに急成長した。

四輪装甲車との共演で登場したこともあるNZ350。

こんな横綱級オートバイを軽快に乗り回すところは、

いかにもアメちゃんらしい。

大型風防付軍用オートバイといったら、アメリカくらいの

ものだろう。ハイウェイ・パトロール風で、いいゾ。

ドイツやアメリカと比較すると地味な

イギリスだが、名門BSAを忘れては

ならない。

トラッドな雰囲気のデザインは、

古き良き時代の英国車を思い起こさせる。

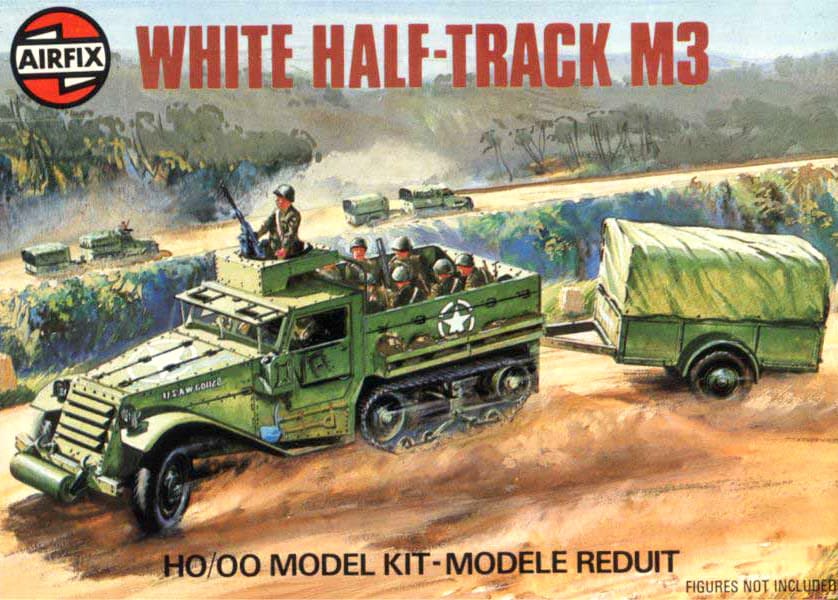

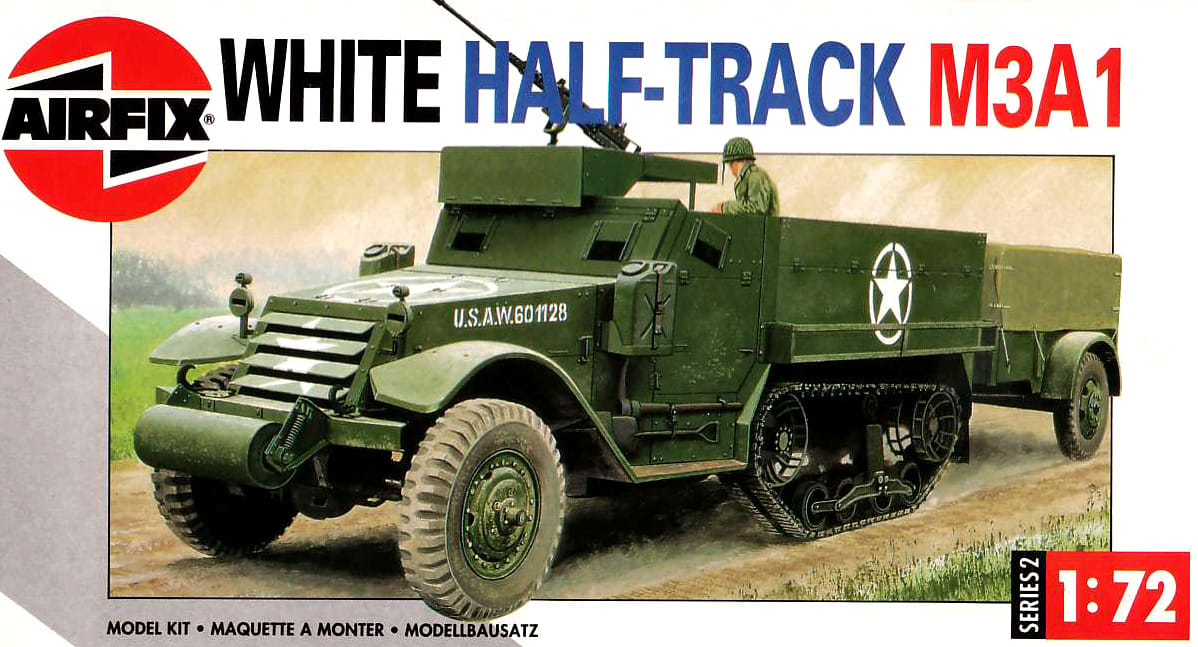

正確にいうならハーフトラックのカテゴリーに分類される

のだろうが、見た感じがキャタピラー付オートバイ風で

きわめてユニークだ。映画『プライベート・ライアン』に実車が

登場していたが、けっこう素早い走りで驚いた。

陸上自衛隊御用達オートバイの

登場に涙!

ホンモノのレプリカモデルが

発売されたらな…と思った人も

多いのではないだろうか。

陸上自衛隊オートバイ部隊の勇姿が楽しめる映像。

走行しながら発砲するシーンは、カッコいい!

http://www.youtube.com/watch?v=ONYuRWORRi0&feature=related

タミヤさん!

アイテム数は少ないながらも、軍用バイクを

コツコツと出していたんだ。

番外編

チャリとはいっても、これもレッキとした

軍用車両だ。

移動するのに貴重なガソリンを使うことも

なく、地球にもやさしい。

三角フレームのチャリといったら、いまの街中では

スポーツタイプくらいしか見かけなくなった。

ママチャリタイプ全盛とはいいながら、

基本的な構造は昔もいまも何ら変わりがない。

完成されたデザインは、時の流れに影響されない…

ということか。

1/35スケールながら、オモシロいアイテムだ。

ドイツの軍用チャリ資料画像集。

動画はないが、さまざまなバージョンが紹介されて

おり、見ていて楽しい。

http://www.youtube.com/watch?v=c0iXjN_VLTA&feature=related

Wikipedia

チャリのフレームに対戦車ライフルがくくり付けられている。

Wikipedia

Wikipedia

日本の自転車部隊といえば、太平洋戦争初期の

マレー作戦での活躍が知られており、その快速を

生かした機動力で和製電撃戦を展開した。

一方、日中戦争では5万人の自転車兵が投入された

といわれている。

…イ…イカン、脱線してしまった…

Female-Tank=雌(メス)型戦車(戦車にオス、メスがあるのか?)バージョン。

雄型というのは、車体側面の張り出しに6ポンド砲を装備した

もので、雌型とは砲の代わりに機関銃を装備したもの。

雄型を先頭にして敵の陣地を突破し、後続の雌型が敵兵を

機関銃で掃討するという構想だった。

1/72スケールながら、手抜き感がなく好感がもてる。

自国の兵器だから…という理由もあったと思うけれど、

細かい部分も省略せずにパーツ化したのは、偉い!

砲塔後部の雑具箱がないと、一風違った印象を受ける。

◆余談だが、タミヤもあったナ。

ところで、戦車左側の兵士は被弾したのだろうか。

何となくそんな感じがするが…

オマケ・旧バージョン

★あのマックス模型の軍用トラックが‥!

陸モノプラモといえば、WWⅡドイツAFVが大流行していたときに、

あえてアメリカの軍用トラック類で勝負をかけたマックス模型。

感動した!

しかも、エアフィックス・ブランドで発売されていたなんて!

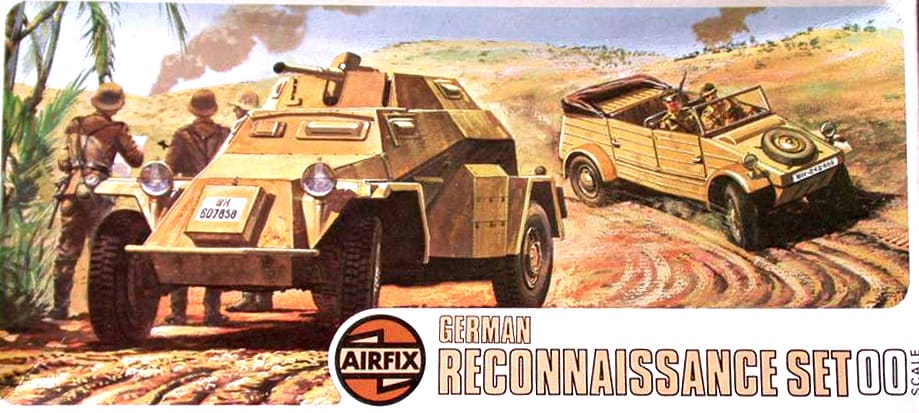

テレビドラマの『コンバット!』では

ドイツ軍将校が乗るクルマとして

よく登場していた。

ドア部分を切り欠いたワイルドな

スタイルが印象的だった。

ホビー・ジャパン誌1974年11月号に掲載された

マックス模型の広告。

ダッジの軍用トラックシリーズに続く第4弾として

ホワイトのスカウトカーが登場している。

次期発売予定として、37ミリ対戦車砲を装備した

ガントラックやCMPの姿が見える。

当時、陸モノの世界では戦車から装甲車・軍用トラック

などの装輪車、いわゆるソフトスキンへアイテムが

シフトしていった時期で、タミヤを始めとした国産

メーカーもソフトスキンを手がけるようになってきた。

ただ、日本におけるドイツブームはとどまることを

知らず、発売されるアイテムもドイツ車両が多かった。

まあ、メーカーも企業である以上利潤を追求しなければ

いけないので、確実に売れるものに集中してしまうのは

やむを得ないのだが、そんな状況のなかで異色のメーカーが

日本に誕生したのだった。

その名は、マックス模型。

当時、1/35スケールの国産プラモで米英の軍用トラック類は

ジープ関係を除けばほとんどなく(今もそれほど変わらない…)、

これらマックスのキットはきわめて貴重だった。

ただ、日本ではかつての同盟国であったドイツものの人気が圧倒的で、

ただでさえ地味な軍用トラックで、しかも米英のものとなると

一部のマニア向けという印象が強かった。

むしろエアフィックス・ブランドで発売されたこれらの

キットの方が、よく売れたのではないだろうか。

マックスは、日本国内よりも海外での販売を重視して

いたという話を過去に聞いたことがある。

プラモの輸出や外国メーカーへの金型のレンタルという

ことなのだろうが、自軍の装備としてホンモノを使用した

国であれば、ある程度の売上は期待できたのだろう。

アメリカ軍の輸送コンボイ「火の玉特急」の映像。

膨大な量の補給品に驚く。豊かな国・アメリカの凄さがわかる。

http://www.youtube.com/watch?v=KjAjBJ51dCY&feature=related

上の映像のラストで、トラックの整備風景が撮影されている。

これを見たら、タミヤのプラモを思い出した。

町工場みたいな小道具類が、雰囲気を盛り上げる。

ボックスアートを見ると、ジャッキの

形状など現代のクルマに装備されて

いるのとまったく同じだ。

基本的な工具というのは、時代が

変わろうとも、形状に変化がないことに

興味を覚える。

その他、オマケ

たまたまYouTubeで見つけた映像

オネストジョン発射訓練用教育映画。

ランチャー以外に、レッカークレーンなどの

チョー地味な車両が登場する。

http://www.youtube.com/watch?v=rUYSVkfrUVU

イタリア・ベルサリエリ部隊の駆け足行進。

吹奏楽器奏者は走りながらの演奏なので、けっこう

大変。他人ごとながら、息切れしないのか

心配になってしまう(ウソ)。

http://www.youtube.com/watch?v=tNHOLMRoMK4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=c0kBETseDmQ&feature=related

このベルサリエリ部隊伝統の駆け足行進は、

映画『ローマの休日』の冒頭にも登場してくる。

次回の更新は、11月15日夜の予定。

![]() ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

「突っ込め!」

「来るぞ! 迫撃砲用意!」

TUNG!!

「あわてるな 訓練とまったく同じだ」

PAPAPAPAPAPAPAPA

PAPAPAPAPAPAPAPAM!!

「この調子だ

アメ公を撃退できるぞ」 つづく

つづく![]()

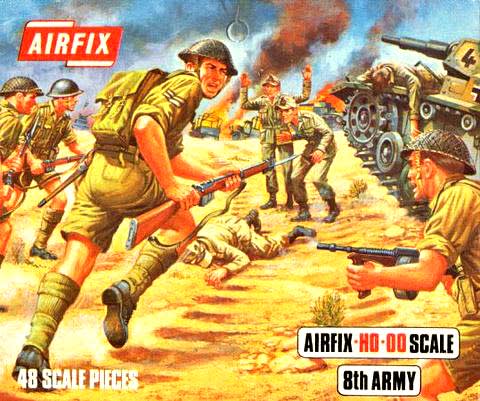

不屈のジョンブル魂!

エアフィックス・ボックスアート 美術館

美術館

★1977年以降のボックスアート

こんなペイントセットが付属していると、うれしい。

使うか使わないかは別として‥

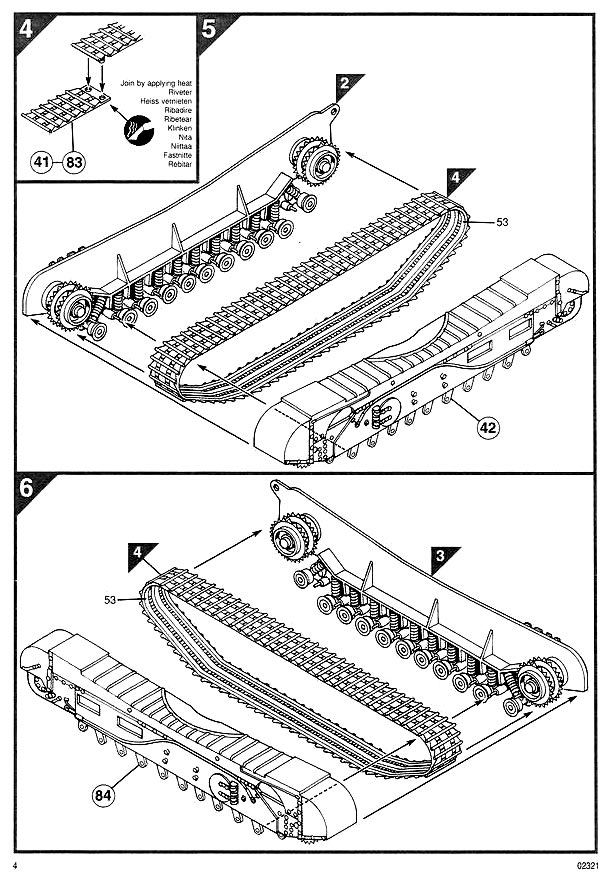

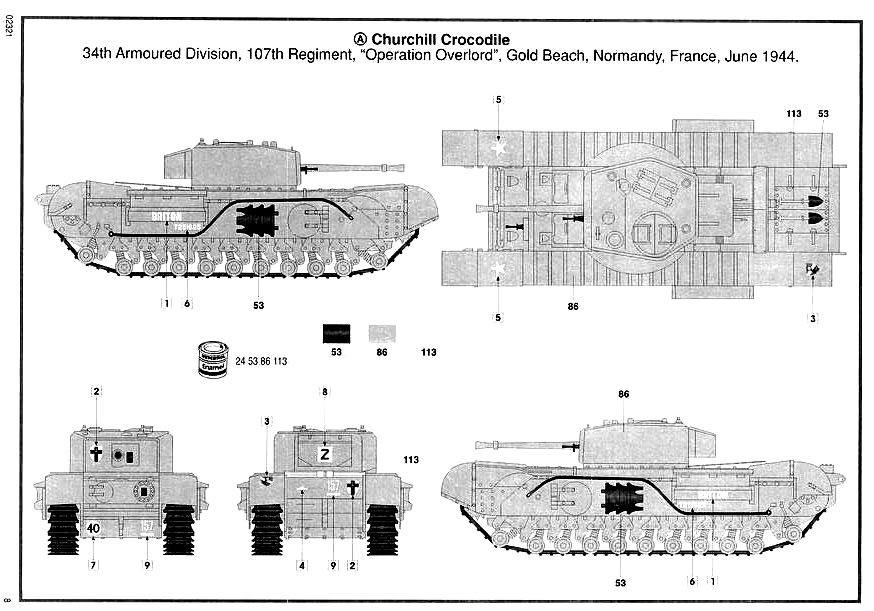

チャーチルおよびマチルダ戦車の

バリケード突破映像(音声なし)。

http://www.youtube.com/watch?v=AxkA-mLY27Q

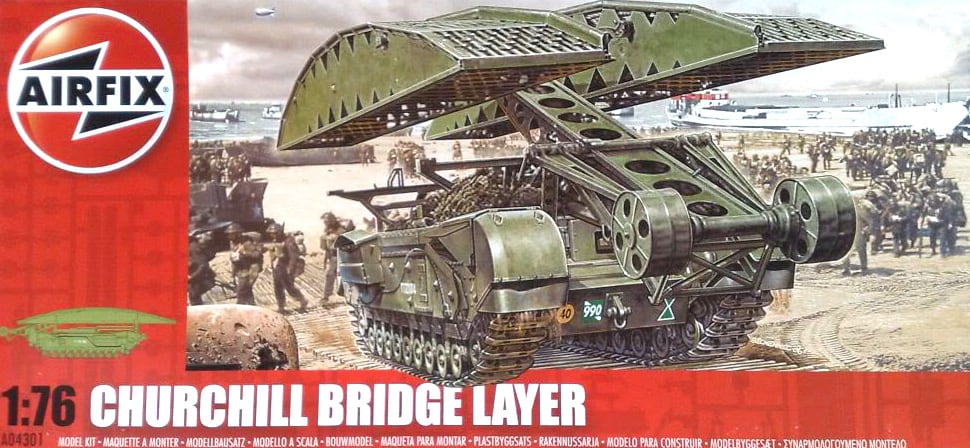

チョー地味な車両ではあるけれど、架橋戦車の

メカを知るには手ごろなキットだ。

◆架橋戦車映像集

M48架橋戦車

http://www.youtube.com/watch?v=jspg9NidnNQ

1/16スケールM48(M60?)架橋戦車、実物通り橋を展開するゾ!

http://www.youtube.com/watch?v=p6JbrXqBYEE&feature=related

架橋部分を回収する91式戦車橋

http://www.youtube.com/watch?v=vmukZ-dE2hI

81式自走架柱橋回収作業映像

http://www.youtube.com/watch?v=0PO9SsPa3yk&feature=related

映画『633爆撃隊』から、モスキート飛行映像。

出撃から爆撃、対空砲火、不時着などの各シーンが

テンコ盛りで楽しめる。

http://www.youtube.com/watch?v=2A04o_kVonQ&feature=fvwrel

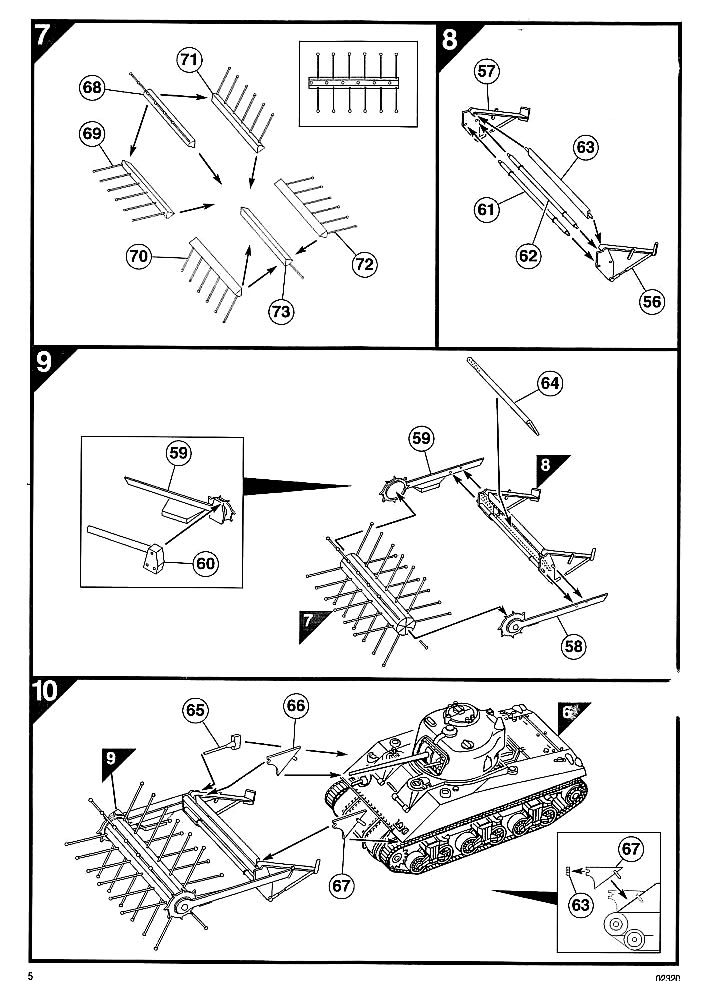

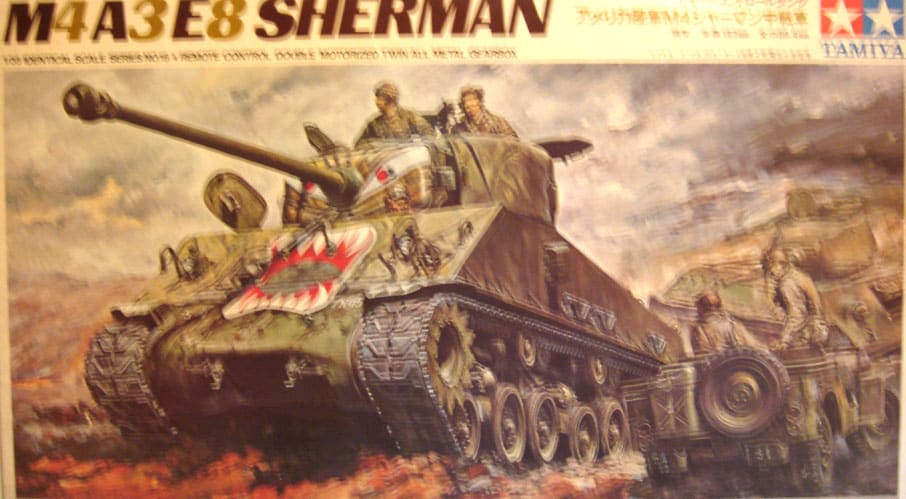

◆脱線‥シャーマンといえば、タミヤのものがなつかしい。

朝鮮戦争のとき、アメリカ軍戦車に

流行った塗装がオモシロい。

トラの顔をイメージしたものらしいが、

いかにもアメリカっぽくて、メチャ

気に入っている。

でも、このキットにはトラ顔デカールが

付属していないので、チョッとガッカリ。 Wikipedia

Wikipedia

ドヒャーッ!

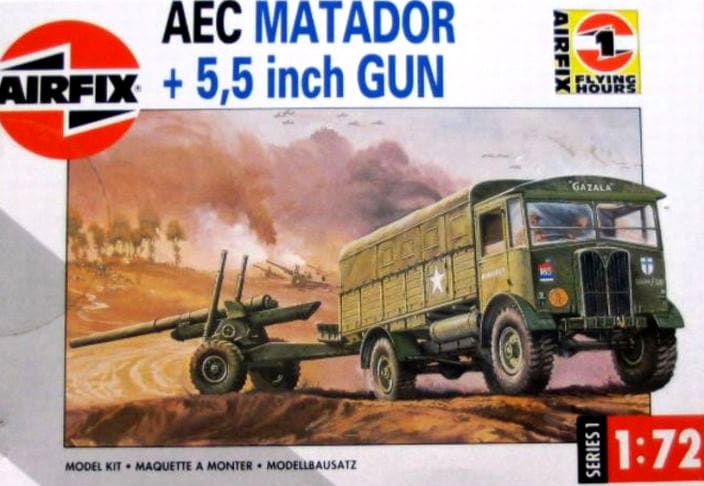

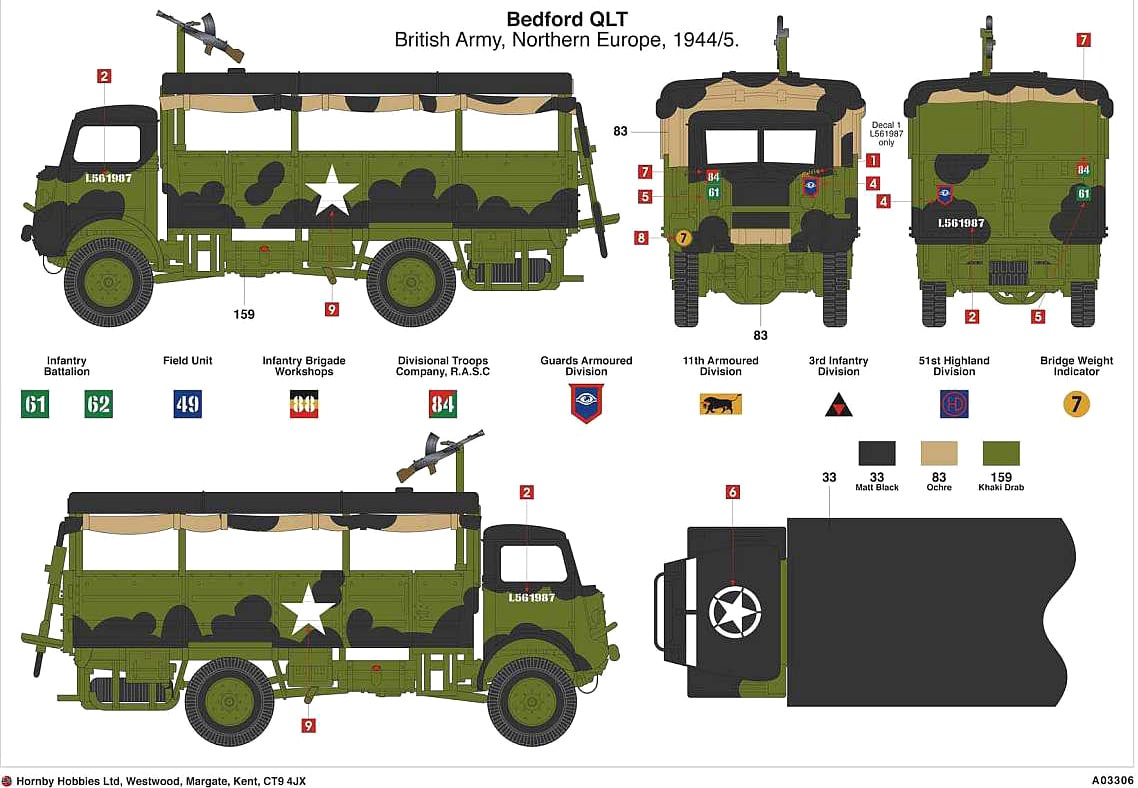

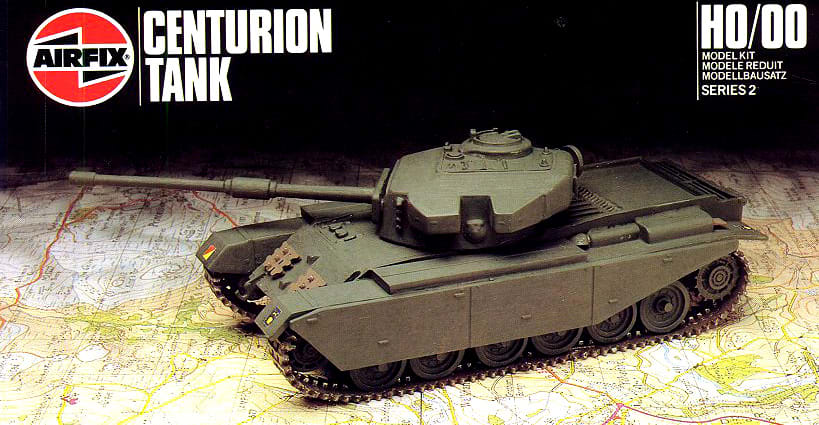

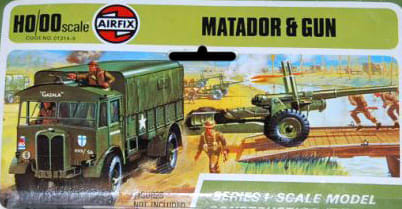

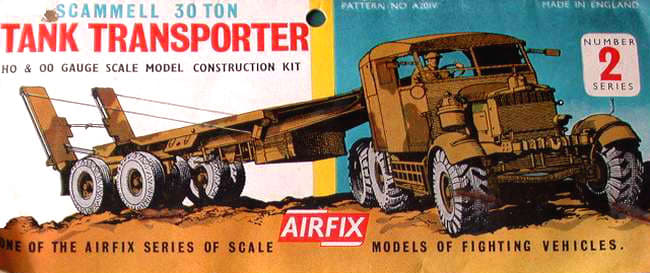

エアフィックスの軍用車両プラモは、自国のものを中心に

コツコツと展開してきた。

このスキャメルのタンクトランスポーターも、WWⅡ当時アメリカの

ドラゴンワゴンと比較して、数的には少なかったにもかかわらず

しっかりとモデル化しているのが、メチャうれしい。

驚くほど保守的なスタイルが、いかにもイギリスらしくていいゾ。

いかに自国ものオンリーでプラモの開発をしている愛国的な

企業でも、利潤を追求しなければ倒産してしまう。

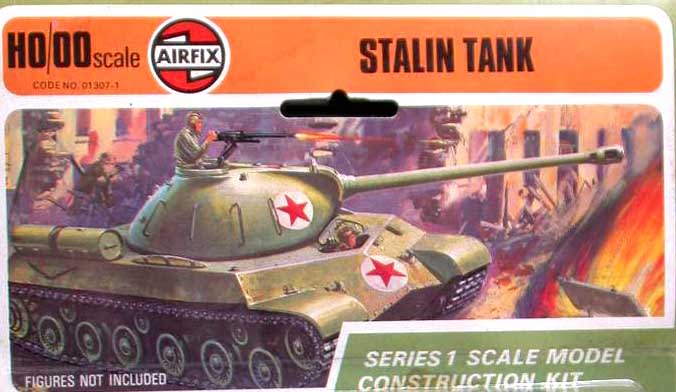

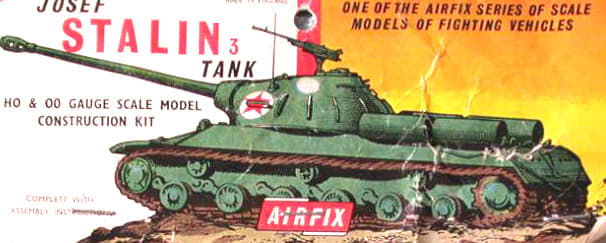

おりからのドイツものブームでは、エアフィックスでもかつての

敵国のアイテムをリリースするようになった。

ナショナリズムだけでは、とても生き残れないということか。

◆あんまり関係ないけど、この躍動感にシビレたゾ!

◆これも本題とは関係ないけど、戦車とは異なる

装甲車の魅力が楽しめたゾ。

ドイツ週間ニュースから、イタリア・シチリア島攻防戦。

連合軍機による空襲と、これを迎え撃つ「88」の勇姿。

http://www.youtube.com/watch?v=7JcA2QVkakw

★お偉いサンの専用車両プラモ

エアフィックスでは、有名な将軍とスタッフカーの

プラモを1/32スケールで発売していた。

第1弾は、自国でスーパースター的存在のモントゴメリー

将軍であり、これはきわめて当然の選択だろう。

一方のクルマ自体はおそろしく地味で、日本では

ほとんど知られていない。

しかしながら、当時のイギリスではメジャーな

存在で、幹部将校用に使用されていた。

後部座席にも風防を設けるなど、VIPに対する

配慮がうかがえて、見ていて楽しい。 Wikipedia

Wikipedia

当時のニュース映画より、

工場労働者に対するモントゴメリー将軍の演説。

http://www.youtube.com/watch?v=4p6J-bsm_18&feature=related Wikipedia

Wikipedia

この車両はスタッフカーというよりも、移動式

コマンドポストという性格のものだが、いかにも

神出鬼没の『砂漠のキツネ』にふさわしい。

ロンメル将軍とアフリカ軍団のカラー映像。

グライフの姿も見られるゾ!

なお後半の方で、灼熱の太陽に照らされた戦車の

車体をフライパン代わりにして、目玉焼きを作る

シーンがあるが、もちろんヤラセ。

過酷な環境で戦うアフリカ軍団兵士を、ドイツ国民に

アピールするためのロンメルの秘策で、実際はバーナーで

焼いた鉄板を戦車に置いて料理をしたらしい。

http://www.youtube.com/watch?v=nXsg_5RxdeQ

◆タミヤの傑作「グライフ」は往く!

小さい車体に、将軍やらスタッフやらを無理やり

詰め込んだプラモは、にぎやかで楽しかった。

◆スタッフカーといえば、こんなモノも…

タミヤ製品では珍しい女性補助員のフィギュアが付属している。

将軍の愛人という設定もオモシロい。 Wikipedia

Wikipedia

?

このシリーズの第3弾として

パットン将軍とホワイト・スカウトカーが

予告されていたのだが、はたして

リリースされたのだろうか。

映画『パットン大戦車軍団』予告編より。

http://www.youtube.com/watch?v=g-0dTpzNzwo

◆将軍といえば‥

こんなアイテムもあった。

こうやって見てみると、個性的な将軍は

枢軸国より連合国側に多いということか。

◆その他、気になるアイテムとして‥

ロシアのお偉いサンと分捕られた

キューベルワーゲンという組み合わせが

目新しい。今後のアイテムとして、捕獲車両を

テーマにしたものもいいかも。

オマケのオマケ

※前々回掲載していたものだが、突如原因不明のエラーが

発生し、掲載不能になってしまったので、今回こちらへ引越した。

日本のプラモメーカー・永大のミリタリーシリーズのボックスアート。

これらのキットは、エアフィックスのプラモではないが比較資料と

して掲載してみた。

なお、永大では1969年にエアフィックスのヒコーキプラモを輸入して

同社提携品として発売していた。B-17を始め、カタリナ、B-29、Do217、He177、

Ju52、フォッカー・フレンドシップがあった。

当時の永大の広告を見ると、発売予定としてジャンボジェットやC-130の

名前があるが、はたしてリリースされたのか不明だ。

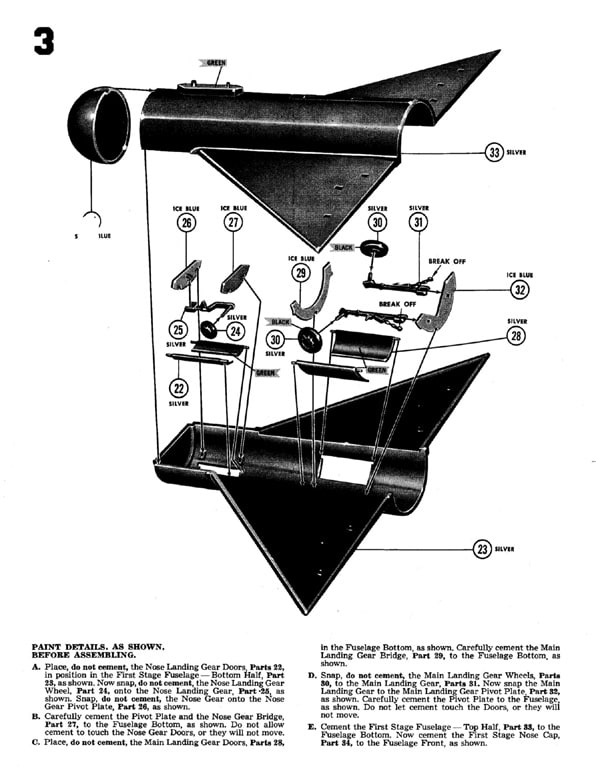

永大のミリタリーキットの中では、このV2が極めつけだろう。

レーダーや牽引車、指揮車などミサイル以外のアイテムも

充実しており、よかった!

次回の更新は、10月15日夜の予定。

![]() ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

今回は、お休み!

真夏の特番!

もうひとつの『ザ・ライトスタッフ』 Wikipedia

Wikipedia

※上は原書の表紙。

個人的な話だが、先日涼を求めて飛び込んだ

中古本販売店ブックオフで、トム・ウルフの

『ザ・ライト・スタッフ 七人の宇宙飛行士』

中公文庫が105円で売っているのを発見し、

即購入してしまった。

本自体は過去に買っていたのだが、実家の

元自室兼物置の中で、買いまくった書籍・資料の

山に埋もれて、捜索が困難な状態になって

いたので、ここでもう一度買ったわけだった。

この文庫本は、昭和58年の発行だったので

もうすでに約30年近く経過していたことになる。

当時、トム・ウルフの原作が映画化され、話題になっていた。

X-1による人類史上初の音速突破やマーキュリー計画など、

アメリカがもっとも輝いていた時代を描いていたからだが、

当時のプラモ雑誌も映画の話題性に敏感に反応して、

特集記事を組んだりしていた。

しかし、映画に登場したX-1やマーキュリーカプセル、

アトラスやレッドストーンといったロケットなどのプラモは、

すでに絶版になっていたものばかりで、とてもこれらプラモの

製作記事などはできようもなく、映画に関連した記事で

終わってしまったような気がする。

映画の内容については、いまさら説明の必要はないだろうが、

レッドストーンやアトラスのホンモノが登場(実際はNASAの

記録映画を借用したものだが)したりで、1950~60年代の

ミサイルファンからすれば、涙モノだ。

そんな訳で、今回はチョッと道草をしてエアフィックスものは

お休みにして、『ザ・ライトスタッフ』の世界に突入してみたい。

★X-1

チャック・イェーガーの写真とサイン付パッケージ。

胴体の片側に透明パーツが付けられるようになっており、

機体の内部構造が楽しめるようになっていた。

実験機のプラモをタミヤが出すなんて、メチャ珍しい。

なお、キット自体はホビースポットU製。

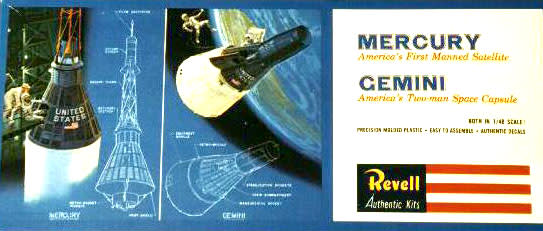

★マーキュリー・レッドストーン

こちらは軍用タイプ

マーキュリータイプと軍用タイプとでは、基本的に

レッドストーンミサイルの先端部とデカールが異なるだけで

それ以外はまったく同じだ。

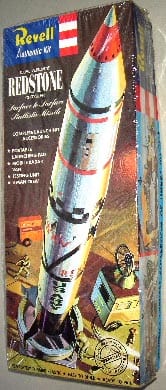

ジュピターCのロケット本体は、レッドストーンであり

整備塔も基本的にはマーキュリー・レッドストーン

打ち上げ時と同じだ(実物は、カプセル周辺の作業フロア

に覆いがしてある)。このキットにマーキュリー

カプセルを付属させれば、そのままマーキュリー

計画記念商品として発売できたのだろうが、

ナゼかそうされてない。

マーキュリー・レッドストーンによる弾道飛行のあとは

アトラスによる打ち上げと地球周回飛行を行うことが

わかっていたので、レベルとしては主力商品はアトラス

プラモ優先として、レッドストーン関連商品を犠牲にしてでも、

早い時期からアトラスの大増産体制をとっていたのかもしれない。

★リトルジョー・ロケット

マーキュリーカプセルの弾道飛行

リハーサル用ロケット。

カプセルに取り付けられた緊急

脱出ロケットのテストにも使用された。

★マーキュリー・アトラス

ジョン・グレンのネーム入りエンブレム

★マーキュリーカプセルその他

ジョン・グレンのキット

その他、『ザ・ライトスタッフ』関連

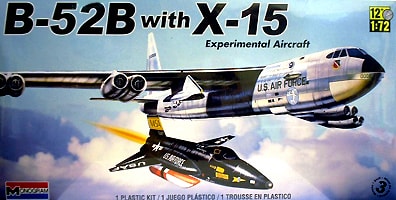

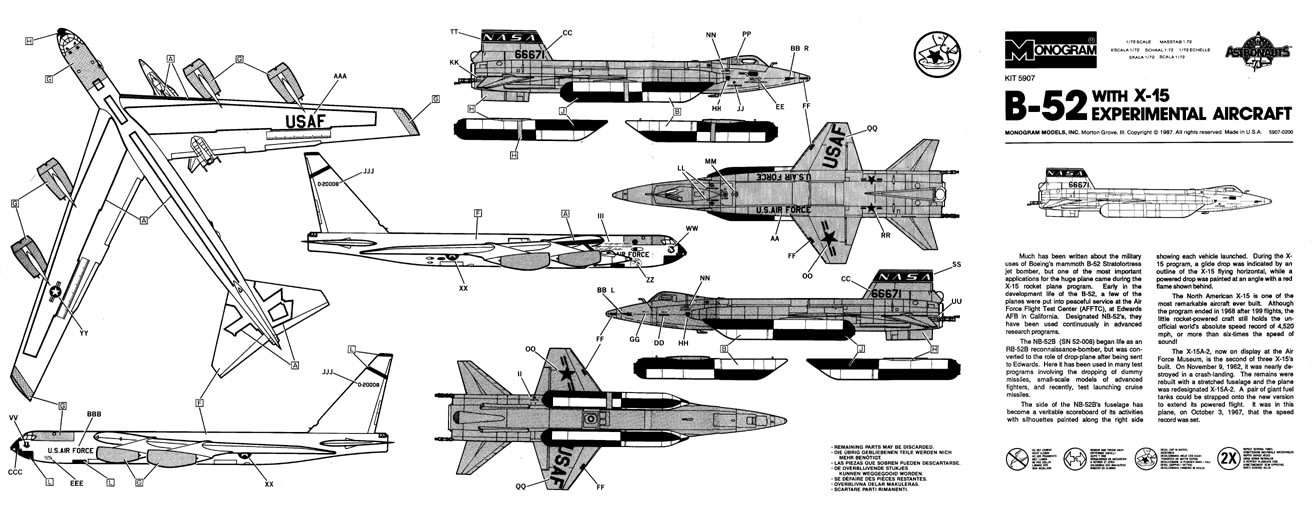

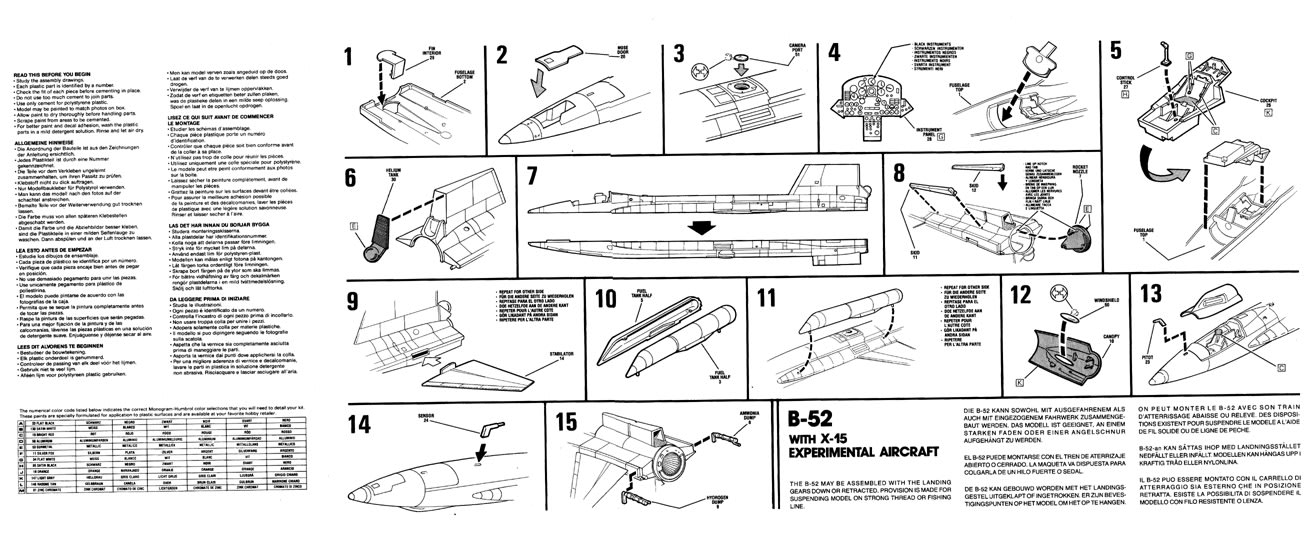

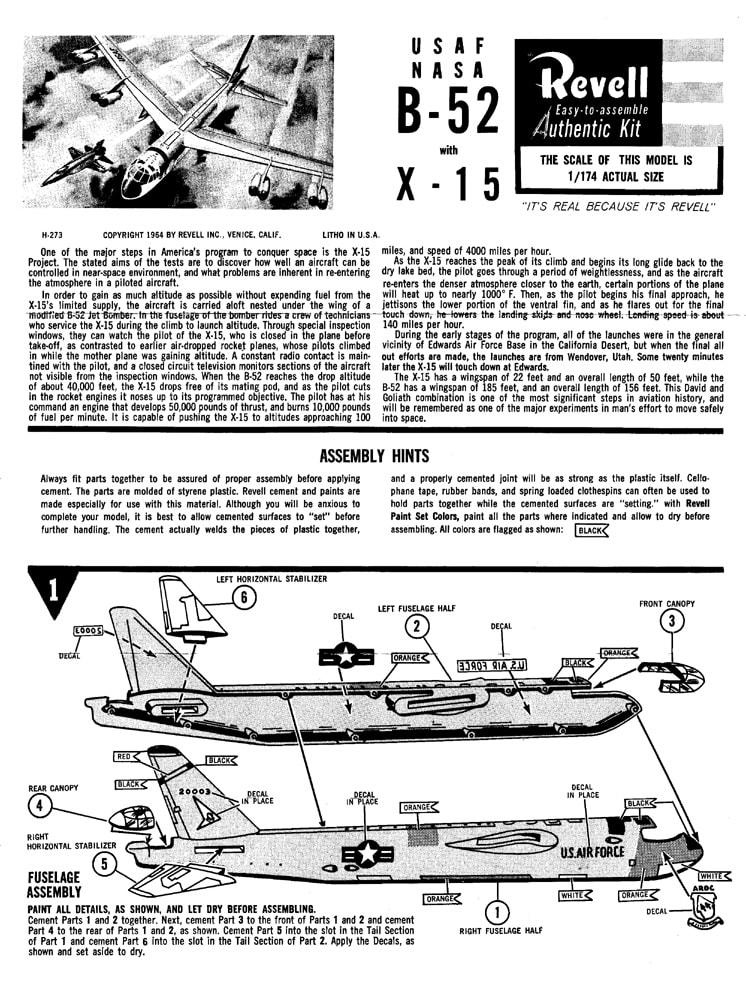

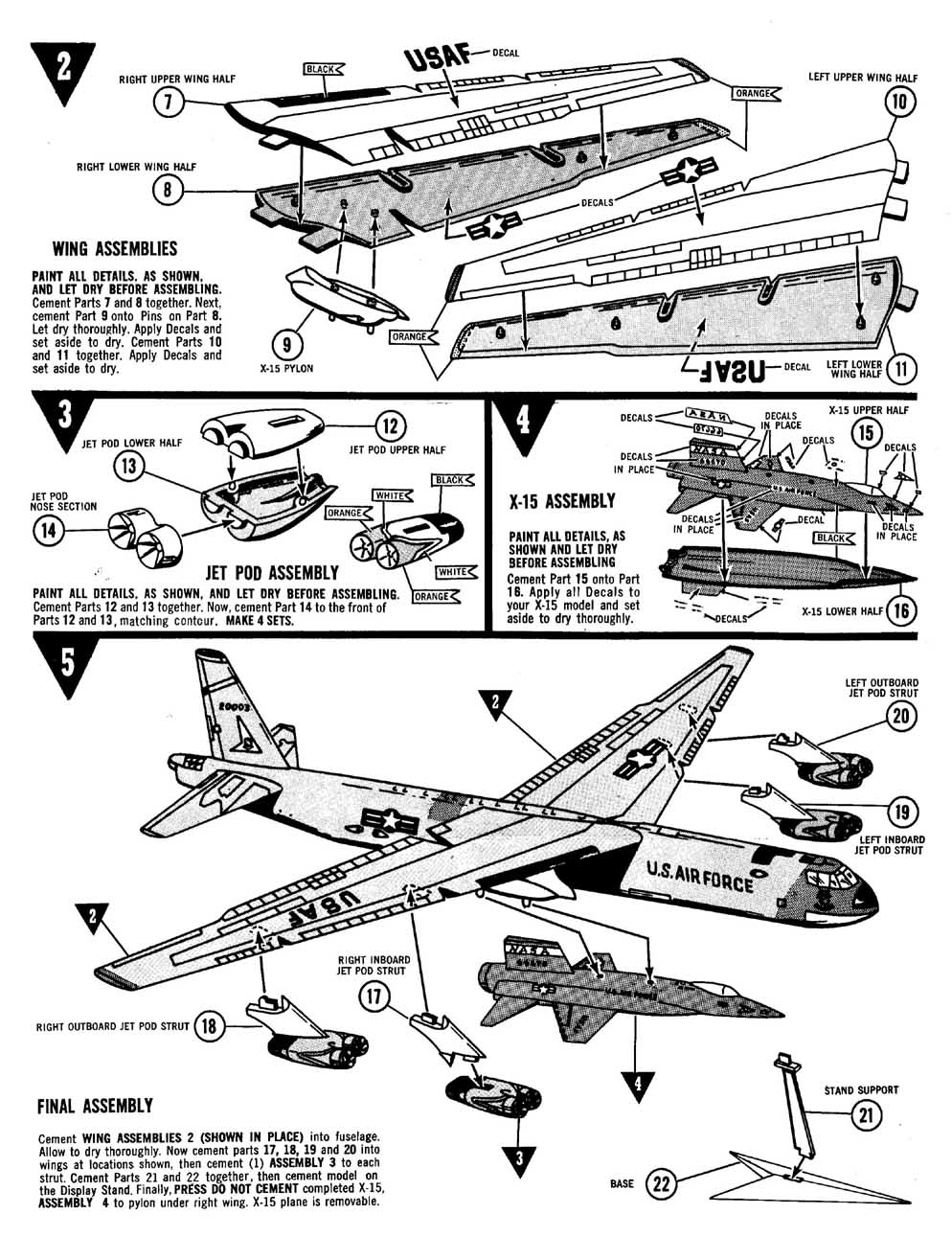

★X-15

驚異的な性能で、世界をアッといわせた高々度極超音速

実験機だが、マーキュリー計画と同じ時期に飛行テストが

行われていたため、影が薄くなってしまったのは惜しまれる。

アメリカのマスコミは、X-15の飛行について報道はしていた

のだが、やはり一般の関心はなんといってもマーキュリー計画の

方だった。

トム・ウルフの原作にも、このX-15の記述があるのだが

映画ではカットされている。宇宙飛行士が搭乗した自動操縦の

宇宙船と、パイロット自らが操縦する航空機でそれぞれが宇宙を

目ざすという話でオモシロいと思うのだが、肝心のチャック・イェーガーが

X-15計画に参加していなかったので、ストーリーの展開上割愛したの

かもしれない。

1/72スケールでも、B-52はかなりデカい。

間違っても1/32や1/24スケールで

モデル化しないでほしい。

置くところがないゾ!

★ホセ・ヒメネス

「私の名前は、ホセ・ヒメネス」で始まる片言の英語を話す

おバカなメキシコ人という設定のテレビ人気キャラクターで、

当時のアメリカの喜劇俳優ビル・ドナが演じていた。

マーキュリー計画の発表で宇宙に関心が向けられていた

時代を反映して、宇宙飛行士に扮したホセが一番人気だった。

ただし、その内容としてはヘンな英語を話す隣国人を

からかったものなので、いまなら差別表現として放送禁止に

なっていたかもしれない。

なお、ビル・ドナ自身はハンガリー系アメリカ人で、

メキシコ系ではない。

映画『ザ・ライトスタッフ』では、スコット・グレン演じる

アラン・シェパードがこのホセ・ヒメネスを相当気に入って

おり、物まねを連発していた。 Wikipedia

Wikipedia

アメリカの喜劇俳優ビル・ドナのホセ・ヒメネス

http://www.youtube.com/watch?v=x1MOLzFpqrU

★エドワーズ空軍基地 Wikipedia

Wikipedia

画像左下の滑走路がある地区が、航空ファンには伝説の地

エドワーズ空軍基地で、その右側の白い部分がX-15や

スペースシャトルの着陸用に使われた乾湖。

その広大さには驚くばかりだ。

よく見ると、滑走路のようなものがあるので、いかに

広いとはいえ、着陸できる場所は限定されているようだ。

画像で見る限り、周辺は不毛の砂漠地帯で、おそろしく

ヘンピな場所だ。

基地の人間としては、近くの酒場で飲んで騒ぐくらいしか

楽しみがなかったのかもしれない。 Wikipedia

Wikipedia

乾湖のこの広さといったら、一体何だ!

日本国内では絶対に体感できない広大さだ。

また、自然の滑走路とはいえ、この平坦さは

一体何だ!まるで、巨大ロードローラーが

走り回ったかのようだ。

エドワーズ空軍基地ホームページ

http://www.edwards.af.mil/index.asp

★パンチョ・バーンズ

映画では酒場「パンチョの店」の女主人として

登場するが、、ただのオバハンではなかった。

本名はフローレンス・ローといい1901年の生まれ。

のちに結婚してバーンズ姓になったが、1928年から

当時としては珍しい(いまでもそうか?)女性パイロットの道を

歩むようになった。

1930年、アメリカの女性パイロットであるアメリア・イアハートが

もつ速度記録を破った。

その後、自ら曲乗り飛行サーカス団を設立して全米を回り、

ハリウッド映画の空中スタントパイロットとしても活躍した。

また、民間パイロットを養成するフライング・スクールを設立する

など、アメリカ航空界への貢献もしている。

なお、女性でありながら男性名の「パンチョ」という名前で

呼ばれるのは理由があった。

当時、隣国のメキシコでは現政権に対する革命戦争が行われて

いたが、彼女は革命軍へ武器弾薬の供給をしていたパナマの

武器商人に協力し、仲間内から「パンチョ」と呼ばれるようになった。

パンチョ・バーンズの誕生だった。

アメリカを襲った大恐慌は、彼女の人生を変えた。

彼女はハリウッドのアパートを売却し、その資金でカルフォルニアの

ミューロック(かつてはマロックともいっていたが)陸軍基地

(のちのエドワーズ空軍基地)近くの広大な土地を購入し、

観光牧場、飛行場、レストラン・バー、プール、ゲストハウス等の

施設「Happy Bottom Riding Club」をつくり、営業を始めた。

1935年のことだった。

この施設内にあったバー「パンチョズ・フライイン」には、基地の

パイロットたちが集まっては酒を飲むようになったが、

彼らは彼女の波乱に富んだ人生に一目をおいていた。

しかも彼女は気に入った客でも、そうでない客でも「あん畜生」、

「あの野郎」と呼んでは、若いパイロットのド肝を抜いていた。

この「パンチョの店」とその女主人の話は、トム・ウルフの

『ザ・ライト・スタッフ 七人の宇宙飛行士』に取り上げられ、

一般に広く知られるようになった。

しかし、そのときにはすでに「パンチョの店」は消滅していた。

1952年、エドワーズ基地では滑走路の拡張計画が持ち上がり、

彼女の所有する店舗・土地が接収されることとなった。

彼女は基地側が提示した補償金額に不満をもち、裁判所に提訴する

ことになるのだが、裁判が行われている最中の1953年に、

原因不明の火災で酒場を含む施設が焼失してしまう事件が

発生した。

最終的に彼女は裁判に勝ち、それ相応の補償金を受け取り、

土地は基地のものとなった。しかし、幸運なことに滑走路の拡張は

結局のところは実施されず、廃墟となった「Happy Bottom

Riding Club」はそのまま残されることとなった。

なお、彼女は乳ガンのため1975年に他界している。

皮ジャンに白いセーター・乗馬ズボンが、パイロット時代の

彼女のトレードマークだった。

パンチョ・バーンズが使用したミステリー・シップというヒコーキは、

過去にホーク、その後テスターから発売されていた。

キットのマーキング類は、彼女の機体のものではないが

黒と赤をベースとした類似の機体塗装となっている。

パンチョ・バーンズのドキュメンタリー映像予告編から

あのチャック・イェーガーも登場するゾ。

http://www.youtube.com/watch?v=pRTaa7sTOzI

★パンチョの店は今も現存していた!

‥‥ただし、廃墟だが‥‥

「グーグルアース」で、この歴史的遺産(?)を見つけるには、

検索欄に「Edwards AFB」と入力する。するとエドワーズ空軍基地

周辺の画像が示されるので、上記赤丸地点の写真アイコンにカーソルを持って

いって「Happy Bottom Riding Club」という文字が浮き出てきたら

大当たり!

その地点をどんどん拡大していくと‥‥

何やら砂漠のなかに建物らしきものが‥‥

軍事施設か!?

これがパンチョの店の跡。

中央の白い円形のものはプールで、その右側の

四角い囲いのようなものは、ロデオ場または馬を入れておく囲い。

人類史上初のX-1音速突破飛行の直前に、妻と乗馬を楽しんでいた

チャック・イェーガーが落馬して肋骨を折ったのは、

この囲いの入口付近(具体的な場所は特定できなかった)と思われる。

夜間だったため、入口の扉が閉まっていたのに気がつかず、

馬もろとも扉に突っ込んだのが原因らしい。

プールの下側はダンスホール。同プール斜め左下側はレストラン兼

バーで、これが「パンチョの店」と呼ばれる酒場だった。

また、左上に見えるUの字の部分は、宿泊用ゲストハウスとなっていた。

この酒場は、トム・ウルフの著作でその伝説は不動のものとなったが、所在地が

空軍基地の敷地内であったことが幸いし、観光客に荒されることもなく

そのまま残っている。ただし、建物自体はほとんどなく、その土台部分が

かろうじて当時の痕跡を残すのみだ。

また、廃墟になって長い年月が経過しているにもかかわらず、

プールなどが砂に埋もれずに残っているのは、定期的に

誰かが手入れをしているからだろう。

基地の兵隊さんか、ボランティアグループがやっているのだろうか。

当時の写真やグーグルアースの現在の画像などを見ると、

この店が存在していた当時から、周りの景色はほとんど変化していない

ようだ。あたかも時間が停止しているかのような錯覚を受けてしまう。

映画『ザ・ライトスタッフ』より

感動のシーン

X-1音速突破

http://www.youtube.com/watch?v=hOhhADQeHCM&feature=related Wikipedia

Wikipedia

チャック・イェーガーのNF-104

http://www.youtube.com/watch?v=1Cq7hf4ylvY&feature=related

ロケット打ち上げ失敗シーン

http://www.youtube.com/watch?v=6rwi_0DEd_0

ジョン・グレンの打ち上げシーン

http://www.youtube.com/watch?v=vA_SAUYV4so

『ザ・ライトスタッフ』全編を見たい人は、こちら!

http://www.youtube.com/watch?v=MsvouGfVTzM&feature=fvwrel

こちらはホンモノの『ザ・ライトスタッフ』

X-1音速突破、実際の映像。

http://www.youtube.com/watch?v=HoMijlGRb04&feature=related

マーキュリー・レッドストーン打ち上げの記録。

宇宙船先端の脱出ロケットが作動して、パラシュートが

ポンと飛び出すところは、映画『ザ・ライトスタッフ』にも

収録されている。

http://www.youtube.com/watch?v=h34nk9W-rM0&feature=related

チンパンジーのテスト飛行とアラン・シェパードの本番打ち上げ映像。

http://www.youtube.com/watch?v=JCPxA8fCypg&feature=related

ジョン・グレンが搭乗するフレンドシップ7の

打ち上げを記録したNASAの映像。

http://www.youtube.com/watch?v=zJBJ-_KN470

★ライフ誌表紙で見るアメリカ

アメリカの写真雑誌『ライフ』は、そのときの

世界各国の表情を撮影してきた。

それを端的に表現しているのは、なんといっても

その表紙だ。

『ザ・ライトスタッフ』の時代、およびその後のライフ誌表紙を集めてみた。

■宇宙開発

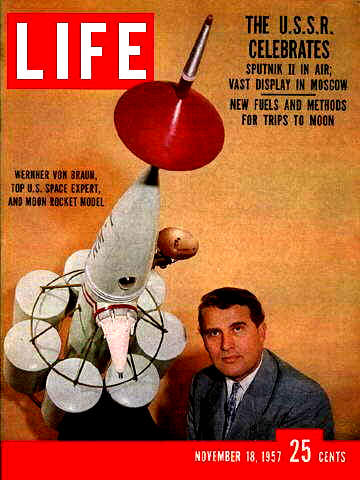

1957年11月18日号

衝撃のスプートニク1号打ち上げ成功の

ニュースから、約1ヶ月後の表紙。

アメリカは、フォン・ブラウンにすべてを賭けた。

1959年9月14日号

『ザ・ライトスタッフ』ホンモノの7人。

1959年9月21日号

『ザ・ライトスタッフ』ホンモノの7人を支える献身的な妻たち。

1950年代後半のアメリカンホームドラマに登場する

善良で良識ある良妻賢母的ママの雰囲気がいい。

1961年2月10日号

マーキュリーカプセルの有人宇宙飛行に先駆けて

チンパンジーを打ち上げ、無事回収することに成功した。

当時のエドワーズ空軍基地のテストパイロットたちは、

宇宙飛行士など自動操縦カプセルに乗り込んだお客さんに

すぎないと見ていた。

「最初に宇宙を飛ぶのは、エテ公なんだってナ」と宇宙飛行士を

揶揄していたらしい。

1961年3月3日号

マーキュリーカプセル打ち上げ第一陣のメンバーに選ばれた3人。

左から、グレン、グリソム、シェパード。

当時NASAの発表では、最初の宇宙飛行士はこの3人の中から

選ばれるとコメントしていたが、実際はすでにシェパードに決定

しており、グレン、グリソムも承知していた。

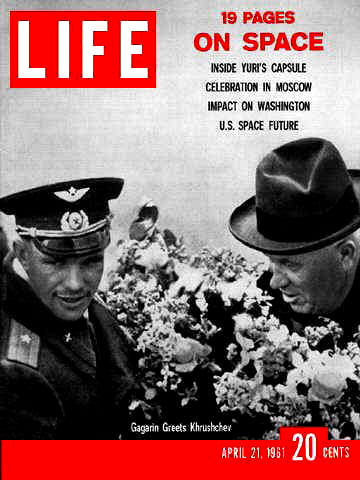

1961年4月21日号

人類初の有人宇宙飛行を成功させた

ソ連のガガーリン(左)とフルシチョフ首相。

1961年5月12日号

海上へ着水したマーキュリーカプセルから

ヘリコプターに釣り上げられるアラン・シェパード。

1962年2月2日号

宇宙飛行士ジョン・グレン特集。

1962年3月2日号

宇宙飛行から戻ったジョン・グレン。

1962年3月9日号

マーキュリーカプセルによる地球周回に成功した

ジョン・グレンのパレード。ソ連の後塵を拝していた

アメリカがようやく追いついたことで、このパレードは

リンドバーグの大西洋横断以上の騒ぎとなった。

1962年4月27日号

1962年8月3日号

もうひとりの宇宙飛行士ロバート・ホワイト。

マーキュリー計画と同時期に実施されていた

X-15飛行計画だが、マーキュリーカプセル

打ち上げ成功の影に隠れて、大々的に

報道されることはなかった。

1962年7月17日、ホワイトはX-15の飛行で

宇宙の縁に到達し、名実ともに宇宙飛行士となった。

当時のニュース映画でホワイトの飛行を見ることができる。

その他、バルーン衛星エコーの打ち上げ、ケネディー大統領等

アメリカの国内ニュースなど。

http://www.youtube.com/watch?v=V6QAG896rwo

1962年8月24日号

米ソ月面一番乗り特集。

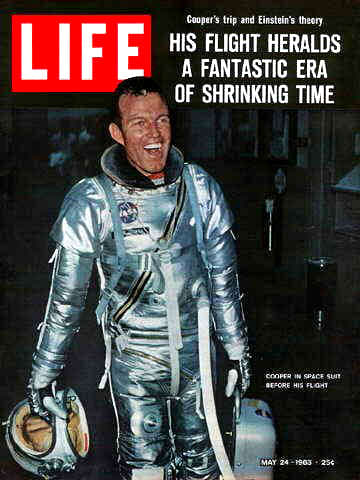

1963年5月24日号

1965年6月18日号

1966年8月5日号

1968年10月25日号

1969年7月25日号

1969年8月11日号

■日本

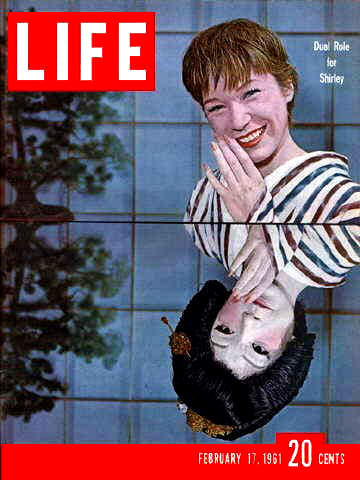

1961年2月17日号

1961年の日本のイメージといえば、まだまだ「ゲイシャガール」だ。

当時、アメリカの関心はソ連でありヨーロッパだった。

一般のアメリカ人にとって、極東のさいはての地である日本など、

この程度の認識しかなかったのだろう。

1964年9月11日号

またしても「ゲイシャガール」かと思いきや、

高度経済成長の道を歩みだした日本の特集記事。

東京オリンピック直前の日本の姿を、皇室、歴史、太平洋戦争、

風俗、習慣、庶民の暮らし、スポーツなどの分野別に紹介している。

アメリカとは異質な国の急成長を、驚きの目で見ているが、

当時のアメリカ人がイメージする日本、すなわち興味本位の

『フジヤマ・ゲイシャ』で終わらなかったことに、ホッとする。。

なお、企業の広告もかなり掲載されているのだが、ホンダ、日立など

日本を代表する企業のものも見られ、高度経済成長を裏付けている

のが興味深い。

日米自動車戦争といった日米間の貿易問題は、まだまだ先の

話だった。

話は脱線するが…

1964年の日本といえば、やはり東京オリンピックだろう。

1965年公開の映画『東京オリンピック』オープニング、

アテネから日本へ聖火がやってくる。それをひと目見ようとする

人、ひと、ヒト…

当時の街並みや昭和ファッションが、メチャなつかしい。

そして、感動の開会式入場行進のシーン。

いまと違って、整然とした行進はすばらしい。

https://www.youtube.com/watch?v=I7sK2szyQno

超人アベベが出場したマラソン競技映像。

https://www.youtube.com/watch?v=BAOGnxzCqUo

これは便利!

全ライフ誌の中身が閲覧できる

LIFE-Googleブックスのサイトは、こちら!

http://books.google.co.jp/books?id=hkgEAAAAMBAJ&hl=ja&source=gbs_all_issues_r&cad=1&atm_aiy=1960#all_issues_anchor

★ケープ・カナベラル空軍基地 Wikipedia

Wikipedia

ロケット発射台がズラリと並んだケープ・カナベラル発射場。

この施設の広大さが、よくわかる画像だ。

もともとは、長距離ミサイルの発射実験場として造られたが、その後

宇宙ロケットの発射場として使われるようになった。

マーキュリー・ジェミニカプセルの打ち上げも、ここで行われた。

なお、アポロロケットやスペースシャトルの打ち上げは、

隣接されたケネディ宇宙センターで行われた。

ケープ・カナベラル空中散歩映像

http://www.youtube.com/watch?v=ahzCikwSNSI

★カプセル回収艦船

カプセル回収には、エセックス級空母が大活躍した。

宇宙船名 宇宙飛行士 回収艦船

フリーダム7 シェパード レイク・シャンプレイン(エセックス級航空母艦)

リバティ・ベル7 グリソム ランドルフ(エセックス級航空母艦)

フレンドシップ7 グレン ノア(ギアリング級駆逐艦)

オーロラ7 カーペンター イントレピッド(エセックス級航空母艦)

シグマ7 シラー キアサージ(エセックス級航空母艦)

フェイス7 クーパー キアサージ(エセックス級航空母艦)

オマケ・マーキュリーカプセル

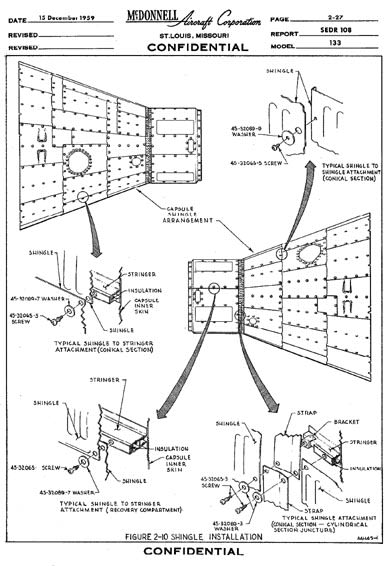

メンテナンス・マニュアル

このマーキュリーカプセルは、市販こそされなかったが立派な

工業製品であり、クルマやバイクと同様に整備士向けの

マニュアルが存在した。

これを見ることによって、プラモや写真だけでは判明しなかった

カプセルの内部構造がわかり、貴重な資料ともなっている。

カプセル先端に取り付けられた脱出用ロケットの内部構造を

示したもの。内部の個体燃料の様子がわかるのが貴重。 料

料

カプセル内の配線図

私の世代(昭和30年代前半生まれ)では、単にマクドネル社というよりは

ダグラス社と合併してマクドネル・ダグラス(当時はマクダネル・ダグラスと

いっていたが…)と称していたときの方が馴染みがある。

もちろん、マーキュリーカプセルの開発を受注したときは、合併前なので

マニュアルに記載されている社名は、ただのマクドネル社だ。

その後、ボーイング社に吸収されてしまい、おなじみのの社名は消えて

しまった。これなど、アメリカにおける企業買収のすさまじさが伝わってくる。

次回の更新は、9月15日夜の予定。

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

「ローエングリン突撃団の

出動を要請しろ」

「全員下車!配置につけ!」

「機銃掃射を喰らわせてやる」

PAPAPAPAAAAAM!!

ドデッ!

「お客さんだ!」

総統大本営

「総統 ローエングリン突撃団の

出動要請がきております」

「スコルツェニーの出番だ

彼がボックスアートを救う

彼がドイツの国家財産を救うのだ!」

「わが総統のご意志は

天まで 届きましょう

ジーク・ハイル!」

つづく

つづく

不屈のジョンブル魂!

エアフィックス・ボックスアート

美術館

美術館

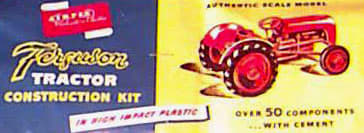

これは驚き!

1948年発売のトラクターキット。

このキットの発売を皮切りに、エアフィックスの栄光の歴史が

スタートした。

もともとは、トラクター会社の依頼で作った販売促進グッズだったが、

これが好評だったので、自社ブランドで販売することになった。

エアフィックスが、プラモメーカーとしての第一歩を印した記念

すべきアイテムが、コレだ!

お人形さんシリーズ

ワーテルローの戦いに参加した

プロイセン軍兵士。

軍装は、のちのWWⅡドイツ軍的雰囲気を

すでにかもし出しているのが興味深い。

戦死者を描いた珍しいボックスアート。

見ていて、チョッと気になったところがあった。

じつは中央やや左側のイギリス軍兵士(小銃を

構え、右側に顔を向けている)と

降伏したドイツ戦車兵、それに撃破

された戦車上の死体は、確か何かの

写真で見たような気がしたのだ。

さっそく調べてみると、やはり似たような

写真が存在した。

それが下の写真だ。

写真①

写真②

戦時中のイギリス国民が喜びそうな写真だが、上のボックス

アートの参考資料になっているような気がする。

ところで、これら2枚の写真は撮影時間がほんの

数秒の差という印象を受けるが、よく見るとⅢ号戦車のキューポラの

ハッチが写真①では開き、写真②では閉じている。

これは一体何を意味しているのだろうか。

写真①のイギリス兵の背嚢は、やたらと角張っており

写真②中央の兵士と同一人物と思われる。

ちなみに、左の兵士の背嚢は上面が丸くカーブしており、

別人のようだ。

つまりは、写真①の兵士が戦車に駆け寄るまでの

ほんの何秒かの間に左右のハッチは閉じられたということだ。

そんなことが可能なのだろうか。

ハッチは左右に分割されており、瞬時に両方を閉じることは

チョッと時間的にきびしいのでは…という気がする。

おそらくは、実際の戦闘の模様を撮影したものではなく、

放棄されたドイツ戦車を使って、いろいろなシーンの

プロパガンダ写真を撮影したのだろう。

だから写真①と②の連続性はないのかもしれない。

写真③

撃破されたⅢ号戦車の脇をイギリス兵が進撃するシーンだが、

チョッとわかりにくいが砲塔の側面ハッチから戦車兵が身を

乗り出すようにして倒れている。

おそらくこれも上記ボックスアートの参考写真になっているのだろう。

ところで、このⅢ号戦車は写真①②と同一の車両なのだろうか。

そんな疑問が湧いたので、いろいろと調べてみたが、そのなかで

面白いものを発見した。

じつは、これと同じシーンが記録映画にあったのだ。

エル・アラメインの戦いを記録した映像に

2~3秒のものだが、上記写真のシーンが存在するのを発見した

(下YouTube参照)。

映像開始4分50秒で登場する。

これを見ると、映像のⅢ号戦車の車体後部には写真①②の車両に

あるようなラック(多分ジェリ缶等を搭載するため、現地部隊が即席で

取り付けたもの)が見当たらないので、別車両だということが判明した。

http://www.youtube.com/watch?v=s-0A4qW9XQI

ロンドン市民とお巡りさん

歴史の授業で習ったイギリスの

清教徒革命の主要人物。

議会派の軍人で、国王派の

軍隊を撃破するなど活躍した。

エアフィックスでは、自国の

偉人や国王を、いろいろモデル化している。

オーロラも、かつてケネディ大統領の

プラモを発売していたが、欧米では

人物のプラモというのも、ある程度

需要があるのだろう。

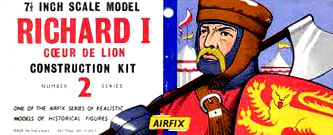

イングランド国王として最初に十字軍に参加した人物が、

こちらのリチャード1世。

イギリスでは英雄視されていることから、モデル化された

のだろう。

アメリカ合衆国建国の父

ジョージ・ワシントンの

プラモ。

ヒトラーユーゲントでは

ありません。

ボーイスカウトのプラモ。

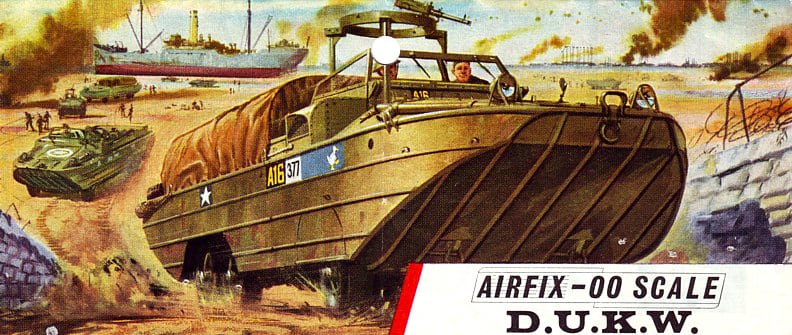

1963年から1973年にかけてAFVボックスアート

DUKW実車映像

http://www.youtube.com/watch?v=rt5ik7gUKYw

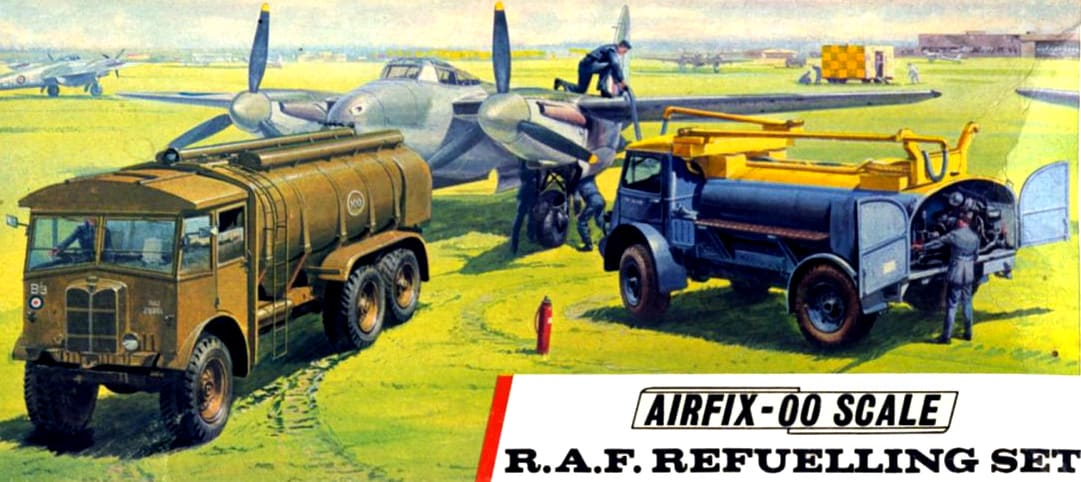

一見して非常に地味な車両だが、

飛行場には欠かせないアイテムだ。

ヒコーキプラモのアクセサリーとして

ほしいところだ。

いくら高性能のヒコーキでも、

燃料を給油してもらわなければ

無用の長物と化してしまう。

これらの車両も地味ながら、

アクセサリーとして置いて

おきたいところだ。

1963年から1973年にかけてAFVボックスアート(アメリカ向けバージョン)

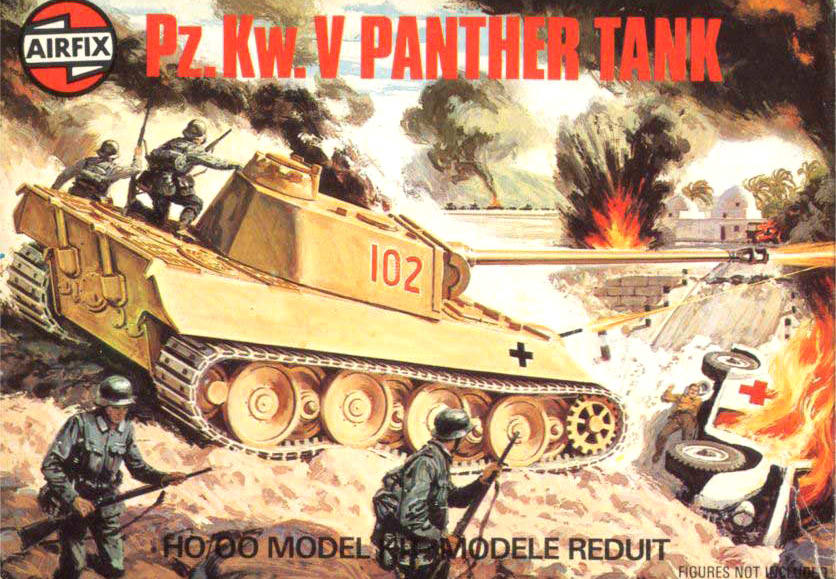

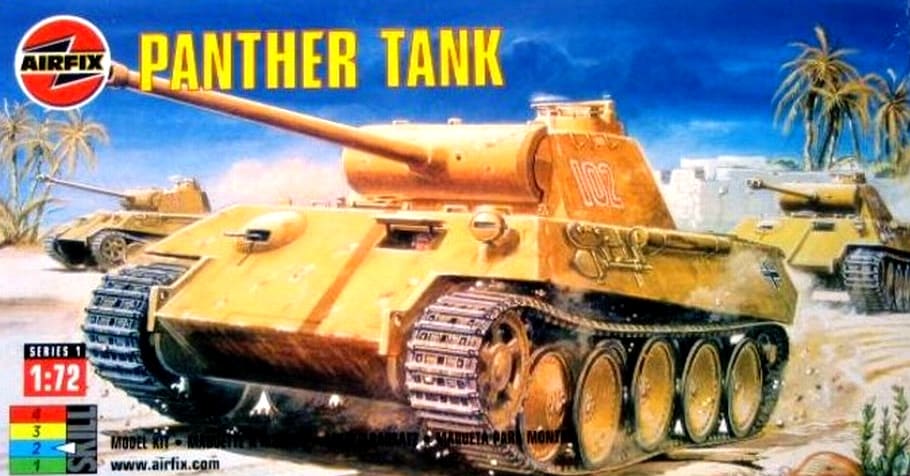

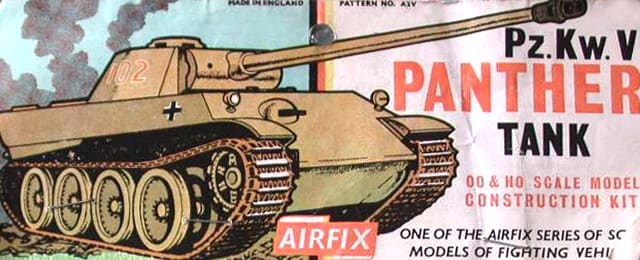

パンター戦車の攻撃シーンだが、よく見ると戦車の前方に

横転した救急車と横たわる戦死者(?)が描かれている。

負傷兵の救護をしている車両に対しても、情け容赦なく発砲する

残虐なドイツ軍というメッセージが込められているようだ。

戦争終結後20年近く経過しているのに、旧敵国ドイツへの

憎悪はいまだ消え去っていないように見える。

これも、ドイツに対する憎悪が見え隠れしている。

本来主役であるべきトラ戦車が、不運にも行動不能になり

これを包囲したアメリカ兵に乗員が降伏している姿は、

現代のボックアートの感覚からすれば、かなり奇異だ。

しかし、当時のアメリカにまだドイツ憎しの感情が残って

いたとすれば、このような絵でなければ売れなかったのかも

しれない。

現存するトラ戦車の自走映像。

戦車内部で撮影した操縦の模様は貴重。

丸いハンドルであの巨体を操る様子は、

自動車と同じようで興味深い。

http://www.youtube.com/watch?v=wY_5c0mBXok&feature=results_video&playnext=1&list=PL4D78CDE35E089AAA

ドイツ機の機銃掃射を受け、運転席から兵士が

転がり落ちるところは、あたかも戦争映画のワンシーンの

ようだ。日本人的ボックスアート感覚からすれば、連合国側の

主役がボコボコにされること自体まさに驚きだが、このような

絵もアリとする風土は、ある意味アングロサクソン系ボックアートの

奥行きが、きわめて深いためだろう。

手前に戦死者らしき人物が描かれているが、

プラモのボックスアートでは、きわめて珍しいといえる。

どんな大激戦を描こうが、死者は描かないのが普通で

せいぜい負傷兵が登場するくらいだ。

まるで戦争絵画のような生々しさだ。

参考資料

以前ご紹介した戦死者が描かれたボックスアート。

破壊された戦車のハッチから、戦車兵の上半身が見える。

「くたばれ、ジャップ!」という声が聞こえてきそうだ。

高荷先生の傑作のひとつがコレ。

トラ戦車とドイツ兵の絶妙なコラボが素晴らしい。

しかも、武装SSと国防軍双方の兵士が描かれ、苦闘するドイツ軍と

いうイメージがかもし出され、メチャよかった。

なお絵の左下に、身体に包帯をグルグル巻きした

負傷兵が描かれており、絵に臨場感を与えている。

押し寄せる敵上陸用舟艇の大群に、

立ち向かうⅢ突の英雄的戦いが描かれている。

ブリスターパックのボックスアート

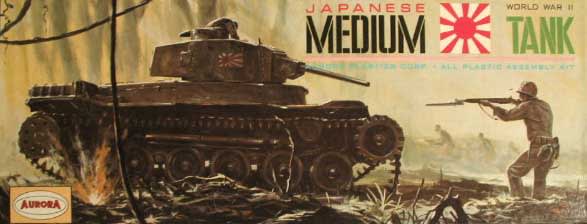

97式中戦車資料映像(音声なし)。

http://www.youtube.com/watch?v=-GN64Qlq27o&feature=related

後半で軍需工場での戦車生産の模様が見られるゾ。

http://www.youtube.com/watch?v=kPrj1r_nW_s&feature=results_video&playnext=1&list=PL9658EF8A687AFAF4

1973年から1977年にかけてのボックスアート

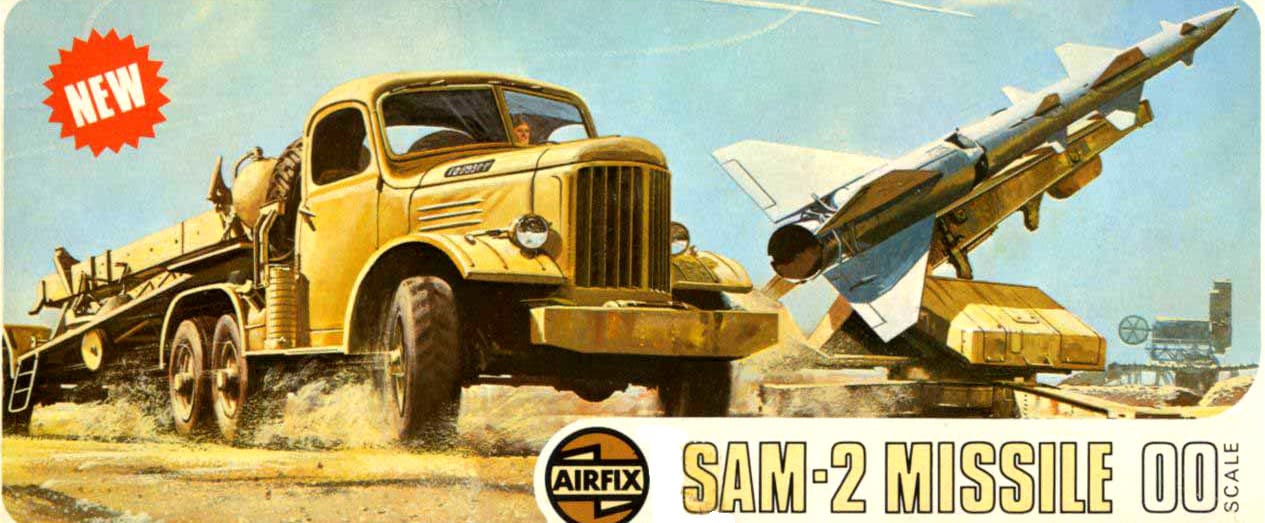

レトロなデザインの牽引トラックが印象的。

ベトナム戦争、中東戦争、イラン・イラク戦争などに

大量投入されたソ連を代表する地対空ミサイルSA-2ガイドライン

をモデル化。発売当時、小スケールながらも唯一のプラモで

ミサイル・マニアには貴重な存在だった。

その後、トランペッターが1/35スケール、グランというメーカーが

1/72で発売していた。

Wikipedia

牽引トラックはエアフィックスのものと

異なるが、いかにもロシア的な骨太で

ゴツいデザインだ。

アルバニアの軍事パレードに登場したSA-2。

全体に丸っこいデザインの牽引トラックは、

エアフィックスのものと同じだ。

http://www.youtube.com/watch?v=OsdOCVOoBXg

SA-2発射映像。

目標を追跡し、大空をアッチコッチ動き回る

ところは、まるで生き物みたいだ。

http://www.youtube.com/watch?v=KHfOF8hF8mA

M551実車映像。

空中投下も見られるゾ。

http://www.youtube.com/watch?v=T-FPS47Yn9I

オマケ

軍用車両の空中投下失敗映像(画質悪し)。

パラシュートの不開傘、車両の横転などなど。

傑作は、車両が地上を暴走しまくるシーン。

http://www.youtube.com/watch?v=1izGSMKqskY&feature=related

軍用車両の空中投下失敗映像パ-ト2。

地上スレスレの低空飛行で車両を投下したのはいいけれど、

勢い余って地上に激突した不運な輸送機の一部始終。

これは私の推測だが、地上の観客たちにカッコいいところを

見せようとしたパイロットの操縦ミスのような気がする。

http://www.youtube.com/watch?v=b4L50eMI8gY&feature=related

こちらは、輸送機内部から見た空中投下映像。

一応成功の模様。

http://www.youtube.com/watch?v=eQwJnVad5L4

超レトロ兵員輸送車

Wikipedia

実車は、板張りの粗末なクルマという

印象だが、トラックと比較して輸送人員が

多く、現場ではけっこう重宝したようだ。

オフロードでの走行性能は期待できないが、

万一エンコしても、これだけの兵隊がいれば

なんとか脱出できただろう、

ところで、この「OLD BILL」とは何だろうと

思い、調べてみた。

意外なことに、1914~15年頃の

イギリスの漫画キャラだった。

パイプをくわえ、セイウチひげを生やした

老人「ビルじいさん」は、当時のイギリス人を

イメージするキャラとして、そして第一次

世界大戦に出征したイギリス兵の象徴的

存在だったらしい。

今風にいえば、イメージキャラクターという

ことだろう。

The Royal Marines

…ということで、「OLD BILL BUS」というのは、

「第一次世界大戦に出征したイギリス兵の乗り合い自動車」と

いう意味になる。

チョー珍しい実車走行映像(音声なし)は、コレ!

http://www.youtube.com/watch?v=AwBnK1KVV24

参考資料

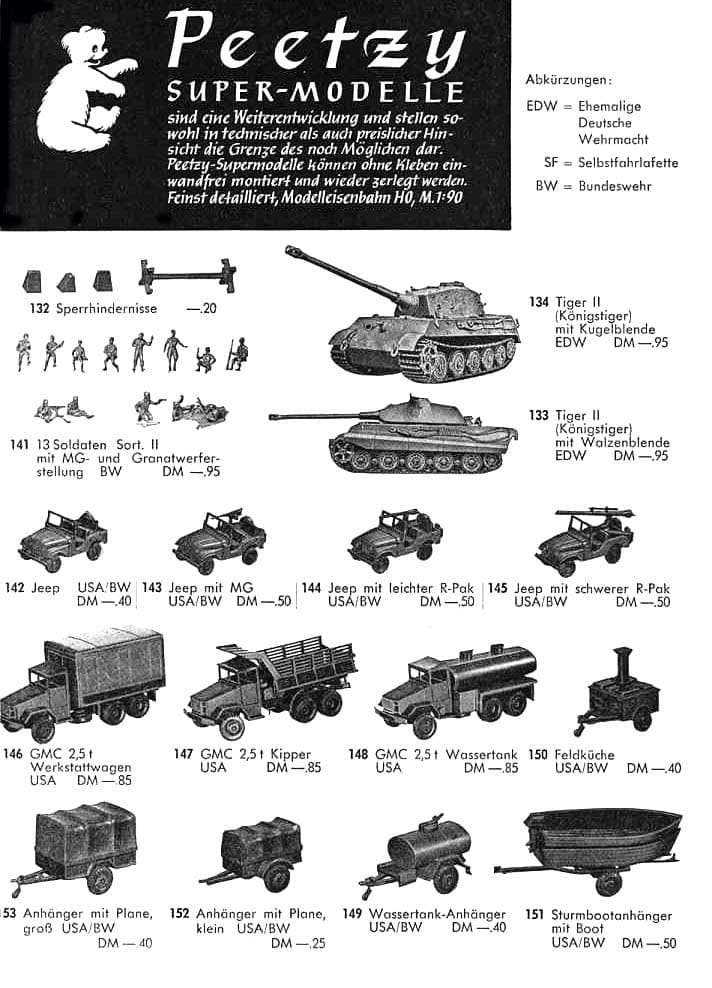

ゲルマン系プラモ・メーカー

かつてオーストリアのザルツブルクにあった模型メーカー・ロコの

ミリタリーモデルの資料をご紹介したい。

HOスケールとミニサイズながら、豊富なアイテム数でひとつの

世界を形成していた。

その後、鉄道模型の分野に進出しヨーロッパ有数の鉄道模型

メーカーに成長した。一度倒産を経験したが、見事に復活し

メルクリン、ホーンビィに次ぐ第3位に位置している。

M48架橋戦車もシッカリモデル化しているのが、メチャうれしい。

レベルのプラモを参考にしているような気がするが、はたしてどうなのだろう。

オーストリアは、かつてドイツ第三帝国の一部だったということもあって、

WWⅡドイツものも多い。意外に地元意識が強いのかもしれない(?)。

けっこうマイナーなアイテムもあって、見ていて楽しい。

ロコのプラモは、ご覧のように完成品として

売られていたが、塗装はされていなかった。

日本では知られていないようなヨーロッパの地味な

車両も多い。上のアイテムは、ドイツのトラックメーカー

マギラスの野戦タンクローリーだが、このような

超マイナーなものも多く発売されていた。

アメリカ兵のセットは、そのポーズから見てレベル

もしくはアダムスのものを、そのままスケールダウンしたようだ。

もうひとつのゲルマン系メーカーは

ドイツのファーラー。

第二次世界大戦の敗戦間もない

1946年にファーラー兄弟によって

設立された玩具メーカーで、プラモや

スロットカー、鉄道模型関連商品を

発売して成長した。

次回の更新は、8月15日夜の予定。

![]() ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

「ナチ野郎だ!」

「ヤーボだぞ!」

「線路をやられた 止めろ

脱線するゾ」

「あれを見ろ!」

つづく

つづく![]()

不屈のジョンブル魂!

エアフィックス・ボックスアート 美術館

美術館

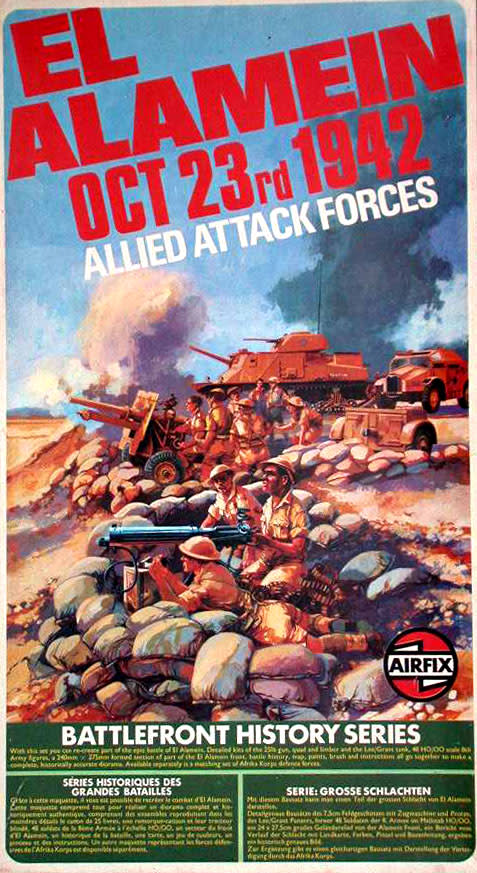

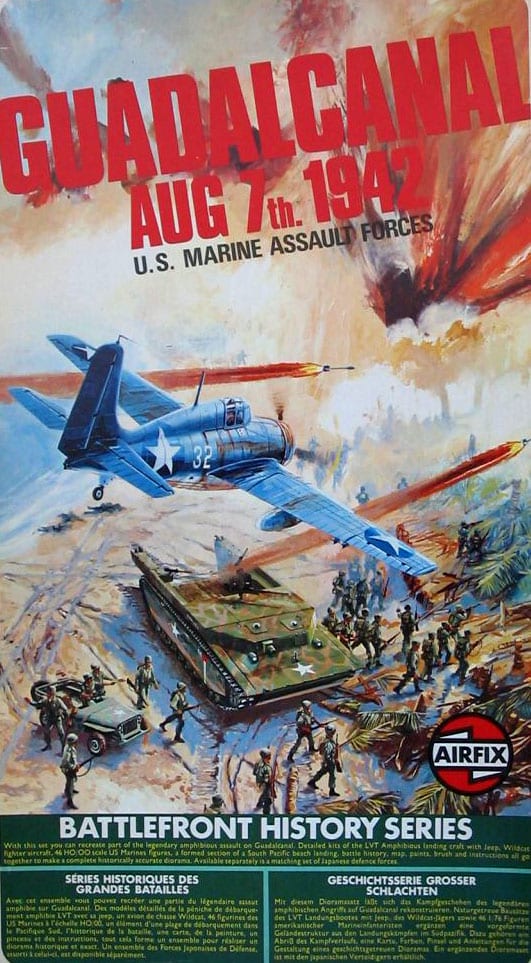

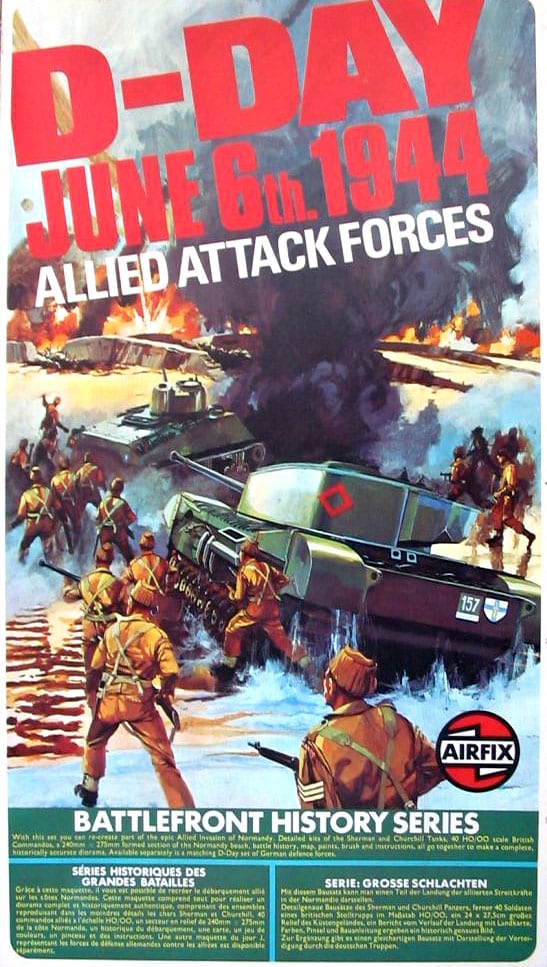

歴史的戦闘をジオラマで楽しむシリーズ

歴史上有名な戦いを、それぞれ枢軸国側と連合国側にわけて

関係プラモが発売されていた。

ソ連の凄腕狙撃兵ザイツェフを描いた2001年公開の映画『スターリングラード』から

ボルガ河を渡河し、スターリングラード市内に突入するソ連兵のシーン。

後退した味方の兵を情け容赦なく射殺する督戦隊がメチャ恐い!

http://www.youtube.com/watch?v=1AidvXzNKC4

もうひとつの『スターリングラード』は1993年のドイツ映画。

押し寄せるソ連戦車と戦うドイツ兵たち。雪原のバトル。

http://www.youtube.com/watch?v=7kb44SUcSd0&feature=related

PPSH-41フルオート映像。

http://www.youtube.com/watch?v=Lq63GlFiCKE&feature=fvwrel

イタリア空挺部隊の活躍を描いた1969年公開の

伊・仏合作映画『砂漠の戦場エル・アラメン』

イタリア兵にも勇敢な連中がいたんだ‥と再認識させられた。

http://www.youtube.com/watch?v=eyUOQQivzIc&feature=related

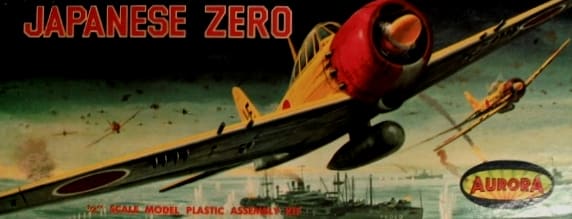

日本海軍の撃墜王・坂井三郎氏の愛機が描かれているのが

素晴らしい。怪しげな塗装の日本機が多かった外国産ボックスアートだが

これは正しく描かれている。

まあ1974年リリースのものなので、さすがにこの頃になると

日本機に関する資料も整い、ヘンテコ塗装のものは姿を消している。

なお余談だが、坂井氏はガダルカナル上空の空戦で、宿敵グラマンF4Fを

撃墜しているが、その後の戦闘で頭部を負傷し、長く苦しい単独飛行ののち、

なんとかラバウルの基地に生還した。

詳細は著書「大空のサムライ」を…

怪しげな機体塗装・参考資料

以前ご紹介した黄色の零戦。

おそらく練習機の塗装を勘違いしたものと

思われるが、赤のカウリングといい

このハデハデさに感動する。

ただ、零戦自体の描き方にあまり

怪しげなところがないため、ある

程度正確な資料を使ったのだろう。

1995年、日本の空を飛んだホンモノ零戦フライト映像。

地上を滑走してから、フワリと離陸するところは

軽い機体のなせるワザ。

http://www.youtube.com/watch?v=qmp3GDgNYdI

ハデハデ・メッサー。

全面赤というレッド・バロン風塗装がいい。

ボックスアートは下あごが張った初期型を参考にして描かれたようだが、

翼下に爆弾を搭載するなど、オーロラ独自の

武装強化策が施されていて、見ていて楽しい。

アメリカのテレビドラマ『ザ・パシフィック』より

ガダルカナル攻防戦。

日本軍の夜襲・銃剣突撃シーンだが、アメリカ軍の

機銃掃射でバタバタ倒されてしまう。

http://www.youtube.com/watch?v=4SQqVEu135E

九九式軽機関銃、実銃による射撃映像。

日本の小火器類は、あまりパッとしない

印象があるが、意外なほど軽快な動きには驚いてしまう。

http://www.youtube.com/watch?v=92L4G6n1LXA

日本海軍の一式旋回機銃、実銃射撃映像。

MG15の国産化版だが、発射速度の速いこと!

サドル型ドラムマガジンの装弾数はたった75発なので、

アッという間に撃ち尽くしてしまう。

http://www.youtube.com/watch?v=VewqEy9zI04&feature=related

MG15のサドル型ドラムマガジンに銃弾を装填する映像。

一発一発を手で押し込んでいく作業は、単調でありながらも

けっこう大変。

http://www.youtube.com/watch?v=8DO41NFiMfI

Wikipedia・MG15

映画『史上最大の作戦』より。

ハンス・クリスチャン・ブレヒ演じるプルスカット少佐が

トーチカから海上を見ると、朝もやのなかから大輸送船団が

突如として姿を現すシーンが印象的。

http://www.youtube.com/watch?v=OFzdleJarI0

こちらは映画『プライベート・ライアン』

有名なオマハビーチのシーン。

http://www.youtube.com/watch?v=0OmkmeOMC6Q&feature=related

MP40実銃射撃映像。

水を入れたドラム缶が、一瞬にしてハチの巣!

近接戦での威力がわかる。

http://www.youtube.com/watch?v=O38a_Bx18RU

MG42実銃射撃映像。

「ヒトラーの電気ノコギリ」とはよく言ったものだ。

凄まじい!

http://www.youtube.com/watch?v=mw1VGZoYQts&feature=related

MP40、P38、kar98k実銃撃ちまくり映像。

http://www.youtube.com/watch?v=-RSecNQWFm0&feature=related

G43実銃射撃映像。

http://www.youtube.com/watch?v=jRGN6ecJvRA

FG42実銃射撃映像。

http://www.youtube.com/watch?v=ioa8HjFFYAQ

MP44実銃射撃映像。

http://www.youtube.com/watch?v=jZxdcOCNm3s

アメリカ陸軍制作の教育映画。

アメリカ・ドイツ両国の小火器性能比較映像。

http://www.youtube.com/watch?v=Oyj-ZHXFKQI&feature=related

アメリカ陸軍制作の教育映画から、捕獲したドイツ軍の

小火器取り扱い要領映像集。Kar98k、MP40、MG34・42の

分解シーンは貴重。また、MG34の銃身交換方法も見られるのが

うれしい。

http://www.youtube.com/watch?v=hlSp1rvlwII&feature=related

オマケ

オーロラが発売していたアンツィオ上陸作戦のプラモ。

迫力ある絵はいいのだが、中央の戦車はどう見ても

M48‥‥そうか、これは映画撮影時の様子を

ボックスアート化したものなのだ(ウソ)。

イタリア・アンツィオに上陸した連合軍を迎撃するドイツ軍。

後半に列車砲の砲撃映像。薬莢のデカいこと!

http://www.youtube.com/watch?v=iOediCqrukw

ロバート・ミッチャムやピーター・フォークが出演していた

映画『アンツイオ大作戦』の予告編。

http://www.youtube.com/watch?v=pOcMOmEW6-s

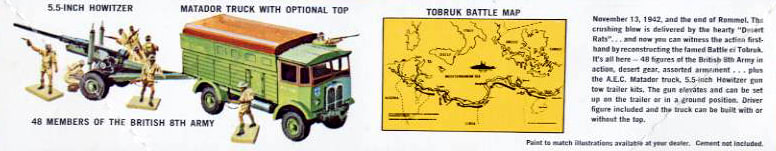

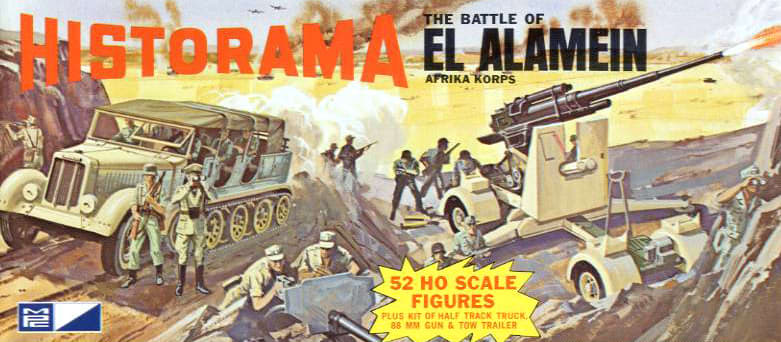

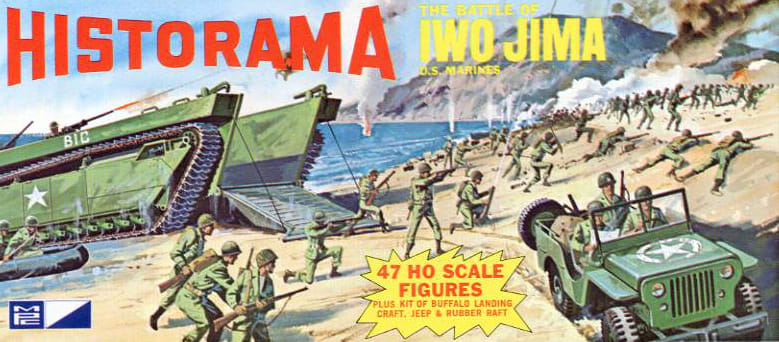

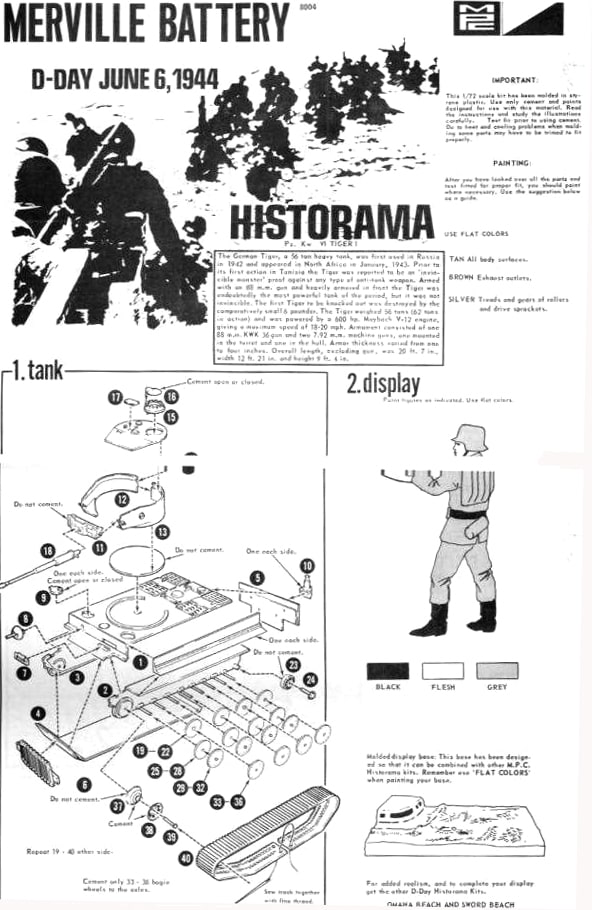

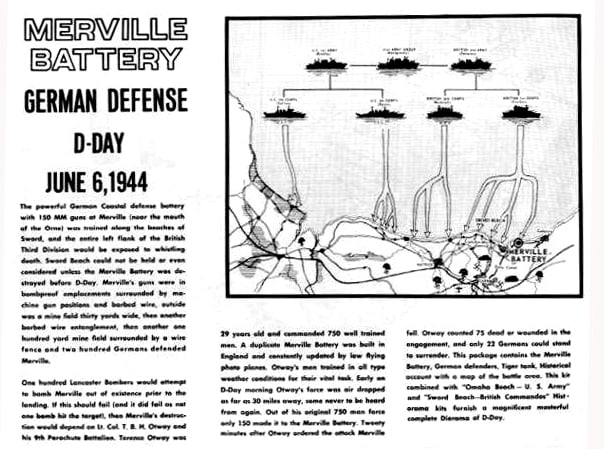

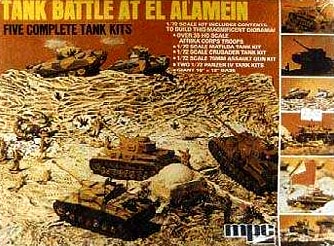

MPCジオラマもの、及び『ヒストラマ』シリーズ

1981年に倒産したエアフィックスは、その後MPCの親会社ゼネラルミルズに買収

されたが、その際MPCブランドでエアフィックスの陸モノがリリースされている。

軍用車両と兵士がセットされており、手軽にジオラマが楽しめるようになっていた。

WWⅡの歴史的な戦闘、たとえばノルマンディー上陸作戦や

硫黄島の戦いなどのジオラマを『ヒストラマ』と命名してシリーズ化した。

ヒコーキものもあったゾ!

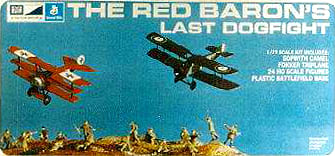

伝説のレッドバロンの乗機と、これを撃墜したロイ・ブラウンの

ソッピース・キャメルのセット。なお、リヒトホーフェンの死は

オーストラリア軍の地上砲火によるものという話もある。

そのため、ちゃんと陸軍兵士の人形も入れられている‥?

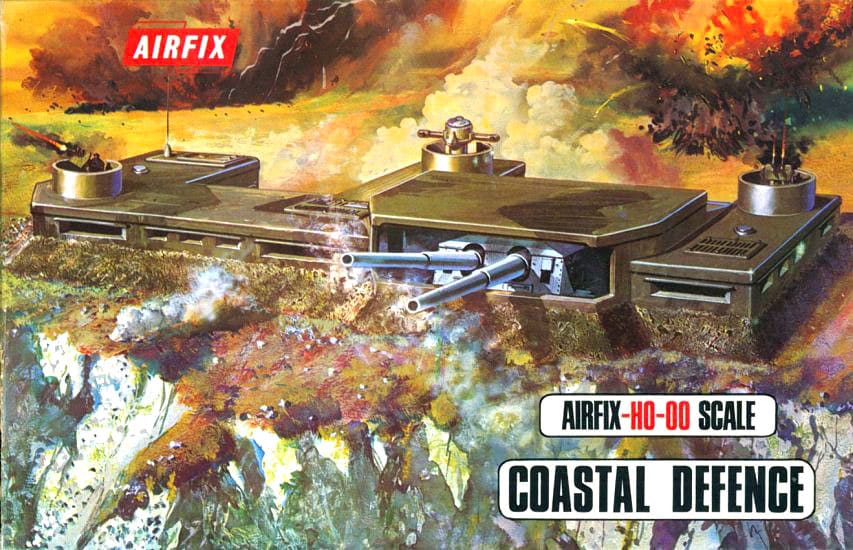

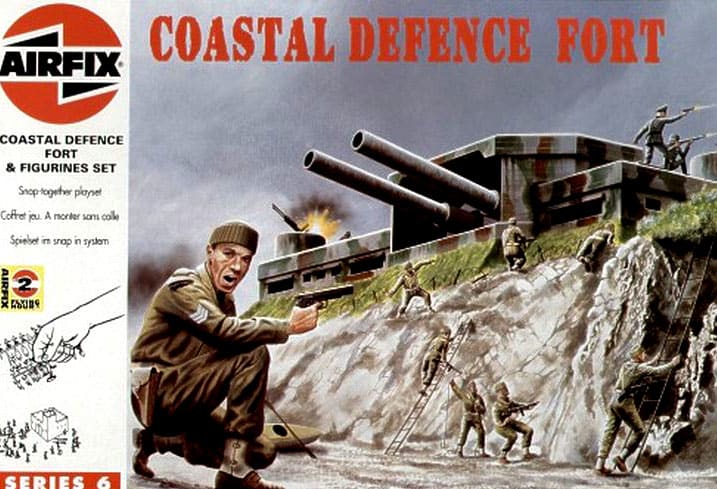

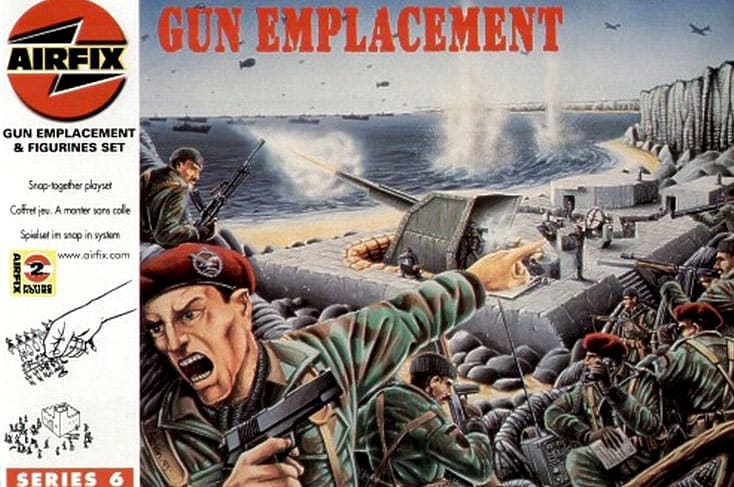

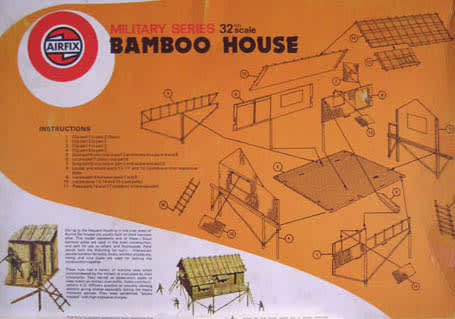

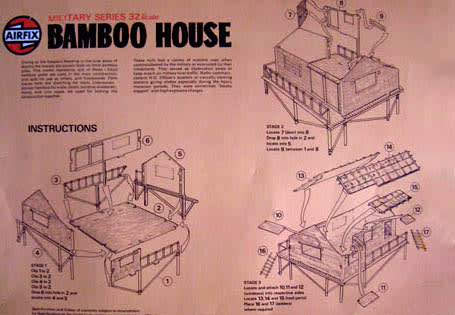

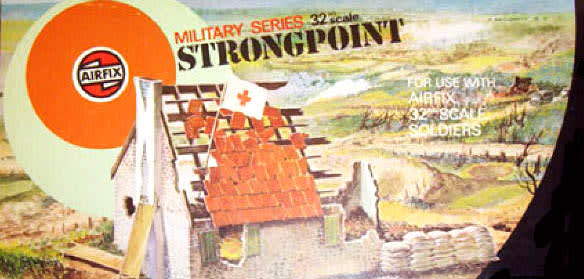

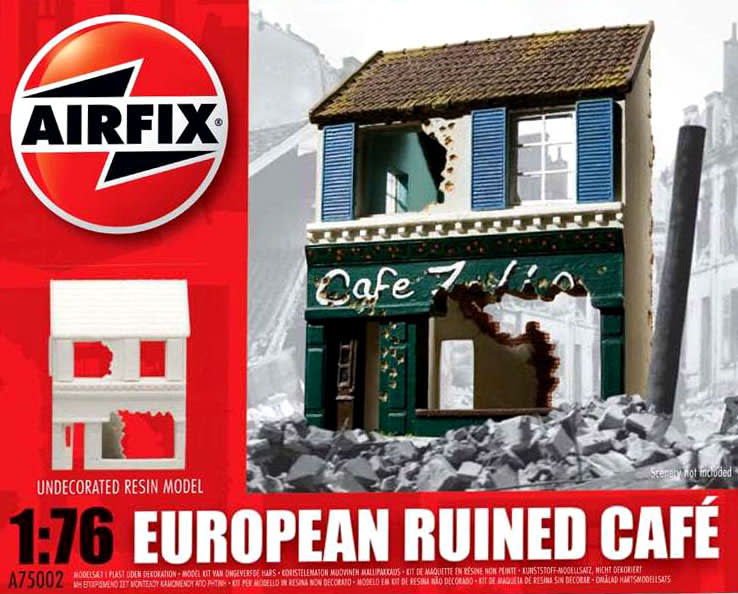

拠点シリーズ

1/32拠点シリーズ

一見ただの小屋や廃墟も、商品名のつけ方によっては

立派なミリタリーシリーズになる。

初期のボックスアートにはなかった赤十字の旗が

しっかり描かれている。

戦場における家屋シリーズ

ポンツーンセット

いわゆる舟橋のセット。

YouTubeで見つけたチェコ陸軍によるポンツーン架設作業映像。

http://www.youtube.com/watch?v=x4GKaUg1ung&feature=related

初期・袋入りAFVボックスアート

映画『遠すぎた橋』 イギリス砲兵部隊の砲撃シーン

空薬莢が排出されて転がるときのガチャン…カランカランカランという音に

妙な臨場感を覚えたものだ。

http://www.youtube.com/watch?v=yCBHtf4hYWQ&feature=related

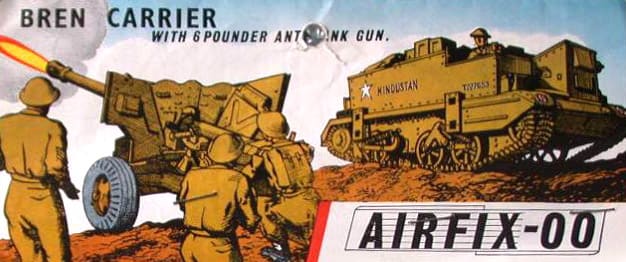

有名な車両をモデル化したこのシリーズのなかで、スキャメルのタンク・トランスポーターは

異色の存在。

ただ日本人にはチョー地味に感じるけれど、イギリス人ならそれほどではないのかもしれない。

逆に安易にアメリカのドラゴンワゴンを選ばなかったところに、イギリス人のプライドみたいのが

感じられる。

こんなものもあったとさ‥‥

トーチカ風のランチャーから円盤を撃ち出して、

相手の兵隊を倒すゲーム感覚のセット。

自国の顧客を対象としたためか

ドイツ兵が斬られ役になっている。

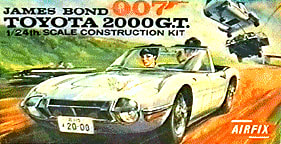

こ、これは‥伝説の

日本を舞台にした1967年公開の

映画『007は二度死ぬ』では

ボンドカーに扮したトヨタ2000GTが登場。

なつかしい昭和の町並を疾走する。

なお、ボンドカーを追跡する車(クラウン)はボックスアートに

あるように、ヘリからつり下げられた強力電磁石に

ペタッとくっついてそのまま空中へ。

その後海まで運ばれて、ポイッと捨てられてしまうのが笑える。

なお、このボンドカー仕様の2000GTは、この映画のために

製作された特注品。もともとこのクルマは車高が低く

室内も広くないため、長身のショーン・コネリーでは天井に

頭がつかえて、まともに撮影できる状態ではなかったため

急遽オープンカータイプを製作したらしい。

面白いのは、このクルマは日本の諜報機関の所有という設定

だったので、ボンドは助手席に乗るだけで、一度も運転することなく

終わるという不思議なボンドカーとなってしまったことだ。

http://www.youtube.com/watch?v=W8eJ8bj2sh0

映画『ゴールド・フィンガー』より

巨大金庫内でのオッド・ジョブとの格闘シーン。

ところで、ご両人の服の色が映画とボックスアートで異なるのは

どうしたことか?

http://www.youtube.com/watch?v=JDDjxa7RsKg&feature=related

ボンド御用達のオートジャイロと敵ヘリコプターとの

空中戦。映画に登場する攻撃ヘリは、ただ機関銃を

装備しただけのおとなしいものだが、いまなら

AH-56アパッチみたいなゴツいヤツが出て

くるんだろうナ~。

http://www.youtube.com/watch?v=KmzkjQArqfg&feature=related

いろいろなカラクリ装備で、メチャ楽しいボンド御用達の

アストンマーチン。やはり、きわめつけはビョコンと飛び出す

座席だろう。

1964年公開の映画『007ゴールドフィンガー』より、アストンマーチン登場シーン。

後半で車の秘密装備の説明をしているシーンが見られる。

http://www.youtube.com/watch?v=9b2o0elrQJc&feature=fvwrel

アストンマーチン・アクションシーン。

助手席の敵を車外に放り出すシーンも楽しめる。

http://www.youtube.com/watch?v=aPfAUnDP9GE

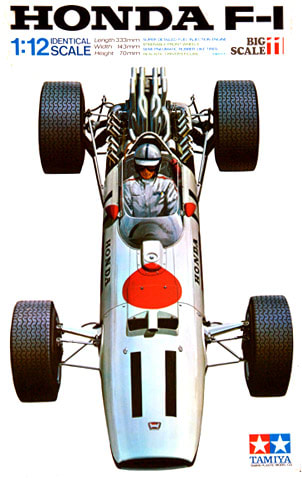

これは、ジョン・サーティースが乗る

ホンダRA273ではないか!

F1の世界に殴りこみをかけた

ホンダの意地が光る。

ホンダRA273実車映像。

レストアされたマシンでの走行だが、ホンダサウンドは不滅だ。

上のイラストと同じカラーリングが、メチャいいゾ。

http://www.youtube.com/watch?v=kqQfiNOeQoA

参考資料

なつかしいタミヤのホンダF1(RA273)。

90度V型12気筒3リッターエンジンの

ド迫力がタップリ味わえる。 Wikipedia

Wikipedia

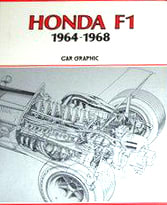

ホンモノRA273

60年代に活躍したホンダF1の

メカがタップリ楽しめる。

パーツごとにバラしたエンジンの

写真など興味深いものが多数

掲載されており、メチャ泣かせる。

技術的分野を扱った書籍の

なかでは最高!

これ以上のものは、今後

出版されないだろう。

現在、絶版なので中古本でしか

入手できないのが残念。

日本では知られていないエアフィックスの

スロットカーを発見!

イギリスの「オモチャおやじ」ジェームズ・メイの番組から。

ギネスに挑戦!スロットカー世界最長記録映像。

http://www.youtube.com/watch?v=UYezyMHfhcQ

バイク

ホンダCB450

何かに追突しようものなら、

男性機能にダメージを与える

独特のタマ打ちタンクが特徴。

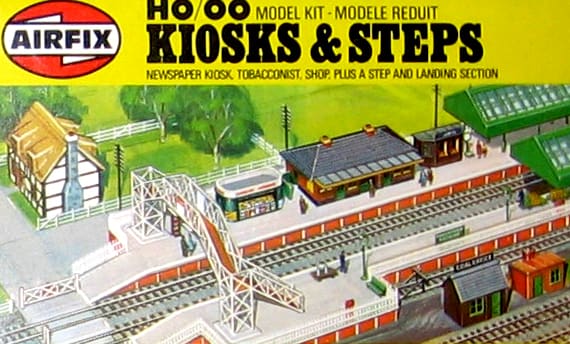

汽車ポッポ関連

乗客や駅員、荷物を運ぶポーターなどのプラモ。

HOスケールなので、鉄道模型のアクセサリーに

使える。

世界最初の蒸気機関車のプラモ。

イギリスの機械技術者リチャード・トレビシックが

開発して、1804年に軌道上を走行させることに

成功した。機関車に運転席はなく、ボックスアートに

あるように運転手(?)が付き添って動かした。

時速は毎時8㎞くらいだったらしい。

ただ、実用上問題が多く、本格的蒸気機関車は

1825年同国のジョージ・スチーブンソンが開発した

「ロコモーション号」まで待たねばならなかった。

イギリスの踏み切りをモデル化したもの。

日本とは仕組みが違うことに興味を覚える。

チョーマイナーなアイテムも

シッカリモデル化しているのが

うれしい。

歴史は繰り返す。第2の「バトル・オブ・ブリテン」勃発!

英独が激突する世界最大の鉄道模型レース。

栄光への道のりは遠かった!

エアフィックスのオーナー、ホーンビィの鉄道模型を使った

バトルを、あの「オモチャおやじ」が報告する。

http://www.youtube.com/watch?v=mWsObgpwJOs

全編を見たい人は、こちら!

http://www.youtube.com/watch?v=Zh5d8nx738E&feature=related

次回の更新は、7月15日夜の予定。

![]() ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

「急げ、ヤーボが来る前に出発だ」

「火の玉特急だぜ」

「ワシントンの政治家どもは

一体何を考えているのだ

プラモデルとかいうオモチャの箱絵を

奪取するのに、わが精鋭部隊を投入

するわけにはいかぬ

ドイツの崩壊は時間の問題だ

つまらん作戦で無駄な犠牲を出したくない

この作戦は戦略的に何ら寄与しないゾ」

「閣下、これは大統領命令です

ご決断を…」

「ナチ野郎の列車を探せ

最初に見つけた者は

二週間の特別休暇だ

パリ娘のキュートな尻が

拝めるゾ」 つづく

つづく![]()

不屈のジョンブル魂!

エアフィックス・ボックスアート 美術館

美術館 陸モノ編

陸モノ編

エアフィックスはイギリスを代表する

プラモのトップブランドだ。

過去に倒産劇はあったものの、

ブランド名が存続できたことは

プラモ愛好家のはしくれとして

メチャうれしい。

エアフィックスの創業は1939年というから

プラモメーカーとしては老舗中の老舗だ。

当初は玩具の製造を行っていたが

第二次世界大戦後すぐにプラスチック製の

櫛を手がけ、1949年に販売促進用の

組み立て玩具を製造する。

これは、イギリスの農機具メーカーの依頼で

開発したトラクターのプラモで、販促グッズで

あったが、のちに金型製作コスト回収にため、

市販されるようになった。

1954年には帆船のプラモ「ゴールデン・ハインド」を発売するが、

生産コスト削減のため、あるアイデアが採用された。

それは、ビニール袋にパーツ類を入れ、紙のタグでとめるという

超簡易包装で、年配の人にはなつかしいあの袋入りプラモの登場であった。

このキットは、アメリカでボトルシップ用素材として好評を博し

売上も増大した。

1955年、オーロラ1/48スピットファイアを参考に

1/72スケールの同機を開発し、ヒコーキプラモの

分野にも進出した。

その後のエアフィックスの大躍進は、皆さんもご存じの

ことと思う。ヒコーキはもちろんのこと、AFV、艦船など

スケールモデルの世界で確固たる地位を築いた。

一方、1970年半ば頃から玩具メーカーの買収を積極的に行い、

プラモメーカーからイギリス最大の総合玩具メーカーへと成長していった。

また、見落とせない点としてプラモ雑誌「エアフィックスマガジン」の

創刊がある。当時、オモチャ的扱いで低い評価しか与えられていなかった

プラモを、じっくりと時間をかけて楽しむ趣味のひとつとして

世間に認知させていった功績は偉大だ。

エアフィックスのプラモを使った広告映像。

F1プラモの製作風景だが、ドライバーを

組み立てていくと、いつの間にか生身の

人間に変化していくシーンがオモシロイ。

http://www.youtube.com/watch?v=Xsx7af35TdM

エアフィックス広告映像。

プラモのスピットとメッサーが

『バトル・オブ・ブリテン』よろしくドッグファイトを繰り広げる。

http://www.youtube.com/watch?v=KtbVilcwu4M

旧エアフィックス本社跡

Haldane Place London,SW18,UK.

中央の赤丸地点付近が旧エアフィックス本社跡だが、

現在はホテル、レストラン、店舗、貸ビル、エンターテイメント

関連の複合施設となっている。

敷地が広いことから、エアフィックス時代は本社事務所以外に

工場や倉庫もあったのかもしれない。

周囲は住宅地だ。

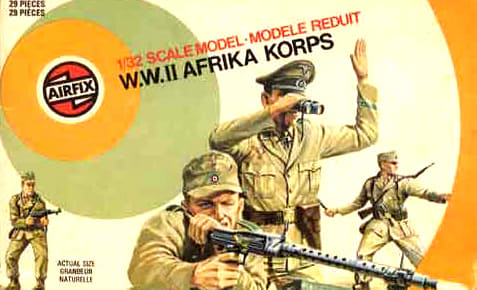

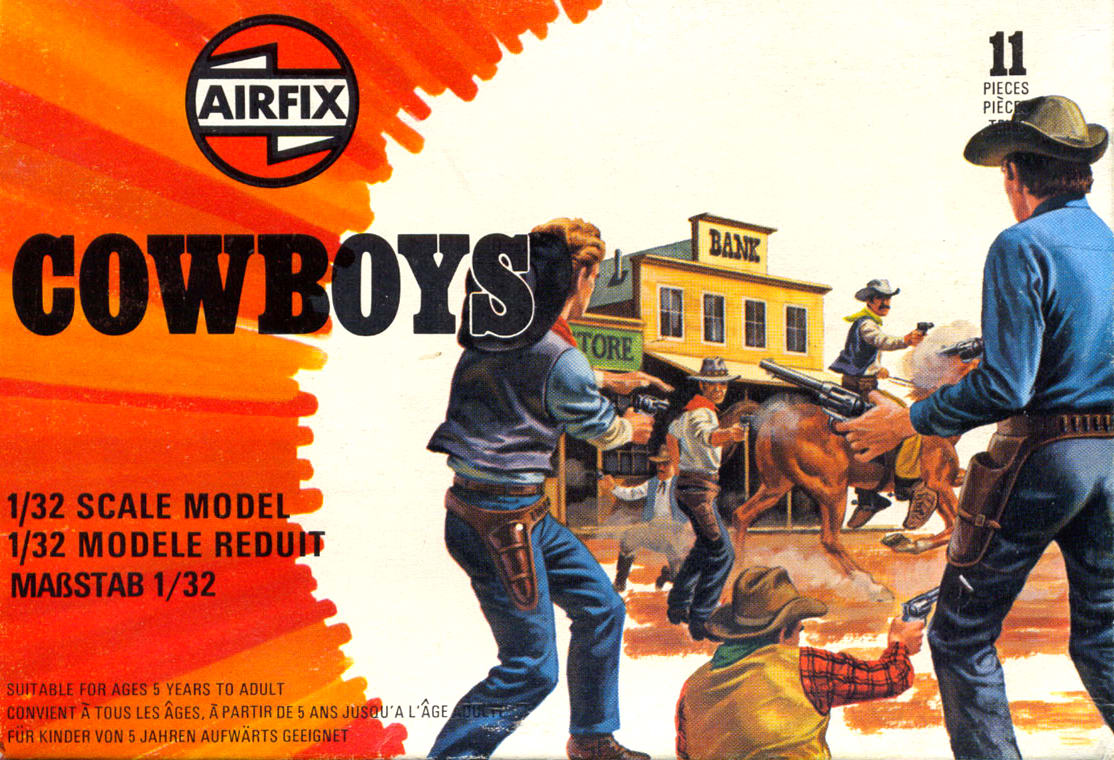

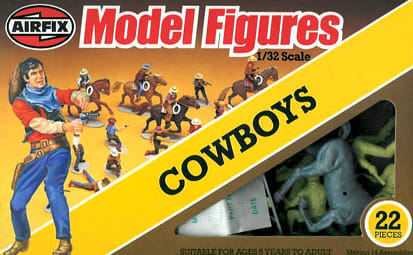

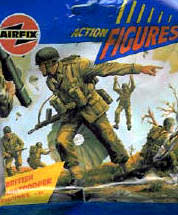

1/32兵隊さんシリーズ

初期バージョン

1975年公開のアメリカ映画『暁の七人』 ハイドリヒ襲撃シーン。

アントン・ディフリング演じるナチの貴公子(チョッと老けていたが…)は、リアルでよかった。

http://www.youtube.com/watch?v=FhpSaQ05Nts&feature=related

映画『暁の七人』 暗殺メンバーが潜む教会に、SS部隊が襲撃。

激しい教会内バトル。ドイツ側、死傷者続出!

http://www.youtube.com/watch?v=9ui9BeQ4IVA&feature=related

映画『暁の七人』 教会地下室に立てこもった暗殺メンバーとSS部隊との銃撃戦。

ドイツ側の水攻めで絶体絶命。

http://www.youtube.com/watch?v=vG_aVwKpCf0&feature=related

映画『暁の七人』 全編を見たい人はこちら。

http://www.youtube.com/watch?v=LkwVGqqqSGE&feature=related

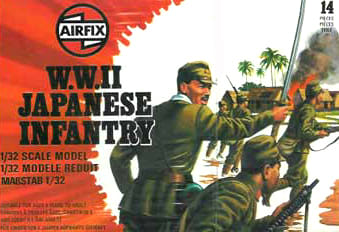

初期のシリーズから大日本帝国陸軍の勇敢なる兵士が

リリースされていたのは嬉しい。

エアフィックスとしては、かつて大英帝国に敵対して

直接ドンパチやった相手なので、無視するわけには

いかなかったのだろうが、少なくともある程度の需要も見込まれるので

発売したのだろう。

イギリスのモデラーからすれば、やはり斬られ役が必要ということか。

しかし、同じ枢軸国側であったイタリアについては、このときは

リリースされていない。

北アフリカで戦った相手なのに、イタリア軍とは所詮

その程度の存在なのか。

南京攻略戦と入城式の模様を伝える当時のニュース映画。

http://www.youtube.com/watch?v=-ogS_LgyodI

日本軍による香港攻略を伝える当時のニュース映画より

http://www.youtube.com/watch?v=JouDlQ5hG5E

太平洋戦争初頭、日本軍捕虜となったアメリカ軍将兵の姿を

伝える当時のニュース映画。やらせなのかもしれないが、

映像で見る捕虜たちの表情は意外と明るい。

http://www.youtube.com/watch?v=a7ZLUPKou2s&feature=relmfu

コーネリアス・ライアンの著書『遙かなる橋』を映画化したのが、

1977年公開の『遠すぎた橋』で、橋を巡る英独の攻防シーンが見せ場のひとつ。

http://www.youtube.com/watch?v=yiiUJ4sDuX0&feature=related

映画『遠すぎた橋』 イギリス空挺部隊の降下シーン。

http://www.youtube.com/watch?v=lfv-19f8ZG8&feature=related

映画『遠すぎた橋』 全編を見たい人はこちら。

http://www.youtube.com/watch?v=BH0uC2XUuaA&feature=related

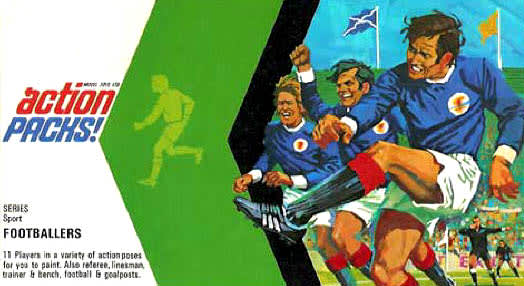

いかにもサッカー王国らしいアイテムだ。

1973年バージョン

1974~75年バージョン

こちらは、同じアメリカ兵でもカスター将軍率いる

第7騎兵隊。 Wikipedia

Wikipedia

カスター将軍ご本人

騎兵隊といえば、その敵役はインディアン。

モデル化はきわめて珍しい。

1976年バージョン

ドイツ語バージョン

一瞬アメリカ兵かと思ってしまうが、

手にした手榴弾で西ドイツ(なつかしい響きだ)の兵士だと

わかる次第。

でも、戦後も引き続き「ジャガイモつぶし」型手榴弾を

使用していたのだろうか。

ドイツ語バージョン

グルカ兵のトレードマークである湾曲した特徴ある

短刀、ククリナイフもシッカリ描かれている。

1977年バージョン

1978年バージョン

1980~81年バージョン

日本兵と同じ巻ゲートル姿だが、あまりダサさを

感じさせないのは、軍服のデザインが優れている

からか。

1983~84年バージョン

1986年バージョン

1995年バージョン

ハンブロールの傘下に入った

ときのもの。

スナック菓子感覚の包装で、

パーツがビニール袋にドサッと

入っていた。

2009~10年バージョン

ドイツ兵といえば…

かつてエッシーが発売していた

大ドイツ師団・装甲擲弾兵の

ボックスアートが気に入っている。

エアフィックスとは関係ないけど…

さらに、エアフィックス1/32ものでまたまた発見!

ポスター風ボックスアート

オマケ

エアフィックスでは、動物モノも発売していた。

なかでも動物園関連はチョッと異色。

レトロな絵本を見るような雰囲気だ。

仲良し兄妹(だと思う)を動物たちが

迎える光景は、ほのぼのとしていて良い。

二人の楽しそうな表情がいきいきと

していて、平和でいい。

今風にいうなら、ヒガアロハのほのぼの系ギャグ漫画『しろくまカフェ』の

世界ではないかと思う。

その他、動物モノ

東宝の怪獣ラドンではありません。

実在した翼竜プテラノドンのプラモ。

イギリスBBCのテレビアニメシリーズ『ひつじのショーン』は、

日本でもNHK教育テレビで放送している。

主人公のショーン、牧羊犬のビッツァー、そしてトラクターが

モデル化されている。

次回の更新は、6月15日夜の予定。

![]() ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

「総動員で線路上のガレキを撤去しろ

天候が回復してきている

ヤーボに発見されるまえに移動だ

急げ!」

つづく

つづく![]()

不屈のジョンブル魂!

エアフィックス・ボックスアート 美術館

美術館 陸モノ編

陸モノ編

エアフィックス・栄光の歴史

カタログ・その他イロイロ集

2012年

2011年

2010年

2009年

2008年

2007年

2006年

2005年

2004年

2003年

2002年

2001年

2000年

1999年

1998年

1997年

1996年

1995年

1994年

1993年

1992年

1991年

1990年

1989年

1988年

1987年

1986年

1985年

1984年後期バージョン

1984年

1983年

1982年

1981年

1980年

1979年

1978年

1977年

1976年

1975年

1974年

1973年

1972年

1971年

1970年

1969年

1968年

1966年

1965年

1963-64年

1962年

その他イロイロ

2007年

2003年

1969年

1968年

1968年

1966年

1965年

1962年

1960年

1960年

1959年

1958年

エアフィックス公式サイトは、こちら。

http://www.airfix.com/

Hornbyの鉄道模型広告映像

http://www.youtube.com/user/OfficialAirfix?ob=0&feature=results_main

ところで、2006年の倒産劇から不死鳥のように甦ったエアフィックスだが、

現在はイギリスの鉄道模型メーカーであるHornbyの傘下に入っている。

そこで、Hornby本社所在地を見てみると…

海に突き出た半島みたいなところに

本社はあった。

中央の赤い点に注目。

余談だが、対岸のフランスは目と鼻の先だ。

特にパ・ド・カレー地域は、イギリス本土に

一番近く、かつてアドルフおじさんが連合軍のこの地の

上陸を極端に警戒していたというのが、よくわかる。

まあ、どうでもいい話だけど…

周囲は住宅等はあるものの、典型的な西ヨーロッパの田園風景だ。

Hornby Hobbies Ltd, Westwood, Margate, Kent, CT9 4JX, UK.

田園地帯の一角に工場らしき建物が見えるが、これがエアフィックス本社…

というかHornby本社だ。

来訪者用のセンターや喫茶室も用意してあるのが、うれしい

…といっても実際に現地で確認したわけではないが…

さて、エアフィックスというと、航空機をメインとしたプラモメーカーという

イメージがある。確かにそれに間違いはないのだが、陸モノ関連も

かなりのアイテム数があり、意外な面を見せてくれる。

「鉛の兵隊さん」ならぬ

「合成樹脂の兵隊さん」あれこれ

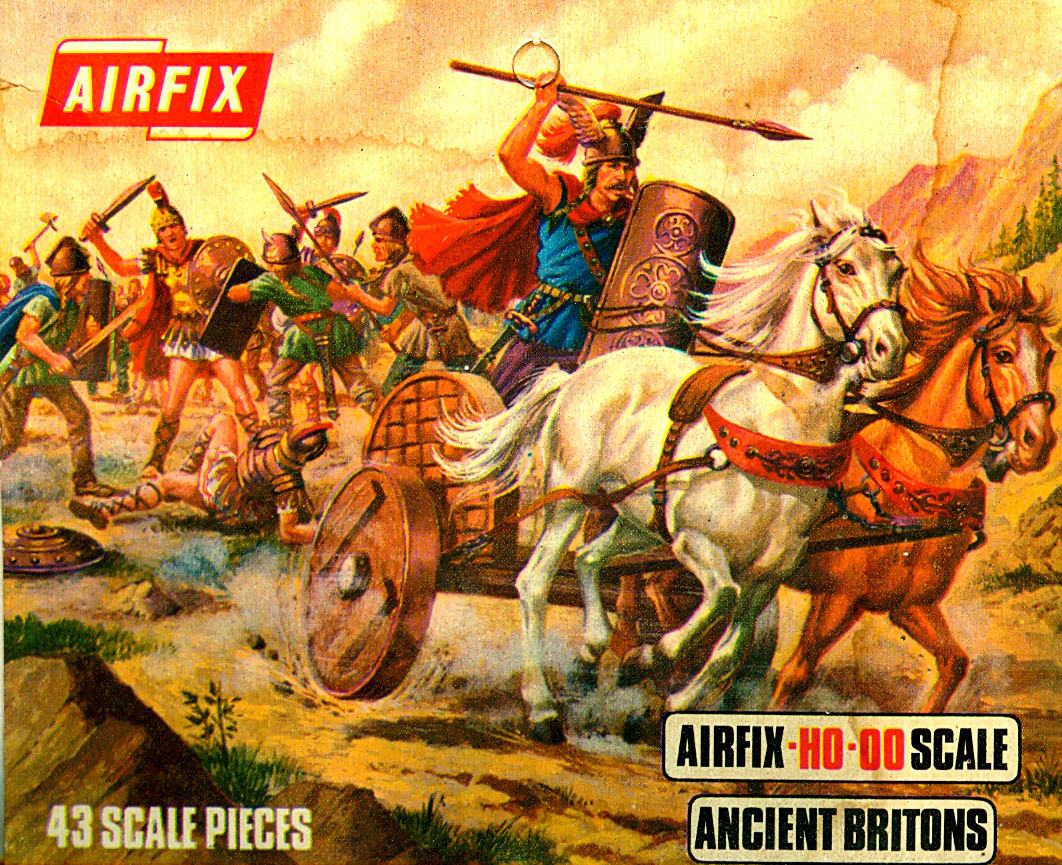

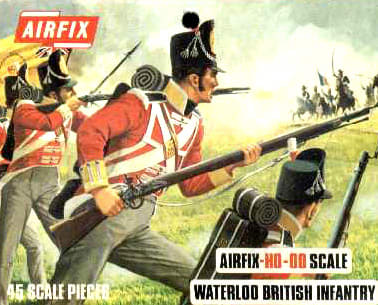

エアフィックスは、タミヤの躍進でプラモの兵隊さんの

スケールが1/35世界標準となる以前からミニスケール

ながら、兵隊さんシリーズをリリースしていた。

そのジャンルたるやWWⅡばかりでなくWWⅠ、アメリカ

独立戦争、南北戦争、ナポレオン時代、古代ローマ時代など

広範囲に及ぶ。

さらには、古典的軍装のフランス外人部隊やアラブ人反乱軍、

伝説の義賊ロビン・フッド、ターザンなど、ユニークなアイテムも多い。

モールドも小スケールながらも、よくできており

その再現性も素晴らしい。

また、材質も柔らかなプラなので、小銃やサーベルといった

繊細な部分も破損することがなく、消費者に配慮された

ものとなっている。

さらに1/32スケールシリーズも加わり、エアフィックス

歩兵軍団の世界は大きく広がった。

欧米ではエアフィックス・兵隊さんシリーズのファンが多いらしく、

専門図書も存在する。シリーズスタート時からの全アイテムを紹介しており、

貴重だ。

古代ローマ時代のチャリオットレースシーンが

タップリ楽しめるのが、コレ。

映画『ベン・ハー』(1959)

http://www.youtube.com/watch?v=Pwi3xROzpSE&feature=related

中世イングランドの伝説の義賊、ロビン・フッドも

シッカリとモデル化されている。

アメリカ独立戦争

アメリカ独立戦争におけるイギリス軍擲弾兵。

赤い超ドハデ軍服が印象的だ。

ワシントン率いる独立軍兵士。

ワーテルローの戦い

独仏のバトルは、WWⅡだけではなかった!

決戦ワーテルロー・プロイセンvsフランス資料画像

Wikipedia

チョー至近距離からの銃撃戦だが、このあと白兵戦に

もつれ込むのだろうか。

Wikipedia

フランス軍陣営に突入するプロイセン軍。

映画『ワーテルロー』より、ナポレオン率いるフランス軍と

イギリス・プロイセン連合軍の激突。

http://www.youtube.com/watch?v=pTGPS0qR7v8&feature=relmfu

南北戦争

南軍の軍装は、シックな雰囲気。

こちらは北軍。当時のフランス兵っぽい

軍装が特徴。

日本ではあまり知られていないが、アメリカ南北戦争を

描いた映画としては見逃せない。大量のエキストラ動員で

展開する戦闘シーンがスゴい。

また、オタク的視点からいうと当時の最新軍装「ズアーブ兵」

スタイルの兵が登場するのも、見ていて楽しい。

赤い上着に青のトルコ帽の兵士がソレだ。

『Gods and Generals』(2003)

http://www.youtube.com/watch?v=ucrVfUr4_ZA&feature=related

ちなみに、ズアーブ兵とは1831年、チュニジア人、アルジェリア人で

編成されたフランス植民地軍兵士のことで、独特のアラビア風軍装をしていた。

その精鋭ぶりは各国に影響を与え、軍装もアラビア風が流行した。

アメリカも例外ではなく、南北戦争当時、南北両軍はズアーブ兵風軍装の

部隊を編成している。軍服にハデな色彩を採用したり、上着に独特の刺繍を施したりと、

相当目立つ存在だった。

Wikipedia

北軍ズアーブ兵の一例。

ダブダブのズボンが

アラビア風。

フランス軍の砦もモデル化されている。

サハラ砂漠におけるフランス外人部隊の戦闘(劇映画)

『March or Die 』 (1977)

http://www.youtube.com/watch?v=I2lvtF8HRIA&feature=related

フランス兵の突撃を撃退するシーンが印象的。

機関銃の登場で、歩兵の突撃が困難になったことが

よくわかる。

映画『西部戦線異状なし』(1930)

http://www.youtube.com/watch?v=Ciq9ts02ci4

スピルバーグ監督の最新作『戦火の馬』予告編。

イギリス騎兵隊の軍馬が主人公で、今では珍しい第一次大戦もの。

http://www.youtube.com/watch?v=81PL9JmWcHA&feature=fvst

第三次イープル戦を描いた2008年公開の映画『Passchendaele』は、

泥まみれのドロドロ・グチャグチャ塹壕戦の雰囲気がビンビン伝わってくる。

http://www.youtube.com/watch?v=CyNPzxrhi-w&feature=related

口径漸減砲2.8cm sPzB41(ゲルリッヒ砲)と思われるアイテムが

付属しているのが珍しい。

おフランスを代表する喜劇役者ルイ・ド・フュネス出演の映画『大進撃』。

ナチス占領下のフランスで、ドイツ軍相手にハチャメチャな大活躍。

後半の追跡劇がオモシロい。

http://www.youtube.com/watch?v=rCaGgbeSoWg

ユーゴスラビアのチトー率いるパルチザンと

ドイツ・イタリア等の枢軸国側との戦いを描いた

『ネレトバの戦い』(1969)

イタリア軍の軍装が楽しめる。7分49秒あたりから

列車で移動してきたイタリア軍が登場する。

ラストに登場する一見山賊風の武装集団は、地元のチェトニク軍。

http://www.youtube.com/watch?v=PTF6tb4qvEA

『ネレトバの戦い』よりパルチザンとドイツ軍の

戦闘シーン。トラ戦車モドキが登場。

なお、ドイツの同盟軍として黒服の将兵が登場するが

彼らはクロアチア独立国のファシズム政党「ウスタシャ」兵士だ。

http://www.youtube.com/watch?v=x-qq107mI2I

同じく『ネレトバの戦い』よりチェトニクの攻撃シーン。

もともとは、1941年ドイツのユーゴスラビア侵攻の際

壊滅したユーゴ王国軍の生き残りで、降伏を拒否して

侵略者ドイツと戦っていた。

しかし、チトー率いるパルチザン部隊の勢力が拡大すると

これに対抗するため、ドイツと協力するようになった。

過去にはクロアチアと戦い、当初から同じ枢軸国陣営の

イタリアから武器・資金援助を受けるなど、きわめて複雑な

背景があった。

さらに劇中登場するオーソン・ウェルズ演じるふとっちょ評議員先生は

イギリスに亡命したユーゴ政府の関係者なのだから、

話は余計にややっこしい。

まあそんなことは別にしても、長髪のチェトニク指揮官は

猛禽類のような精悍な顔立ちが印象的で、気に入っている。

https://www.youtube.com/watch?v=X-XPxlVuMJU

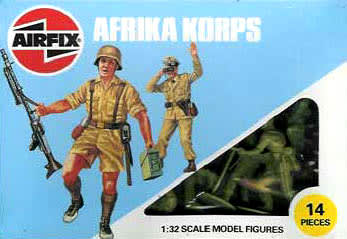

アフリカ軍団との表示があるが、

どう見てもヨーロッパ本土用の軍装だ。

ここにもゲルリッヒ砲が描かれている。

ジェームズ・メイソン演じるロンメル将軍が、メチャカッコよかった。

1951年公開の映画『砂漠の鬼将軍』は、「砂漠のキツネ」伝説を

不動のものにした。当時の予告編。

http://www.youtube.com/watch?v=3lE9Vlthvqs

1970年公開の映画『ロンメル戦車軍団を叩け』は、

ドイツ兵に変装した特殊部隊がアフリカ軍団の補給拠点を攻撃する

お話。ここでは、後半にイタリアの海岸砲台を破壊するシーンが見られる。

http://www.youtube.com/watch?v=20l3xpc5IV0

北アフリカ・トブルク攻防戦を伝えるイタリアのニュース映画より。

弱いことでは定評のあるイタリア軍だが、ここでは

けっこう勇敢に戦っているように見える。

http://www.youtube.com/watch?v=7TEmUhYYaF4&feature=related

西ドイツ時代の兵隊さん

大日本帝国陸軍、登場!

エアフィックスは旧敵の日本兵も

リリースしている。ところで、軍刀を持った

隊長さん、どうも欧米人が描く戦前戦中の典型的

日本人顔のように思えるのだが、気のせいか。

日の丸に書かれた漢字は何とも

怪しげだが、一応それっぽい雰囲気は

出ている。欧米人にとって漢字‥ましてや

筆を使って書かれた漢字など、奇々怪々な

存在なのだろう。

大英帝国の東洋の牙城、シンガポール攻略戦の記録映画『マレー戦記』。

敵将に降伏をせまる「イエスかノーか」で有名な山下・パーシバル会談の

模様も収録されている。

http://www.youtube.com/watch?v=EkkpA3EENuc&feature=related

ゲームソフトのボックスアート風な仕上がりが

現代を感じる。

兵士の軍装を見ると、明らかにWWⅡものなのに

左上の車両はM113風だし、右端の戦車はM48風ときた。

なんだか戦争映画の撮影現場みたいだ。

ニッカ・ウイスキーの

ヒゲオジサンでは

ありません。

かつてのイギリス王

ヘンリー8世のプラモ。

こちらは、ヘンリー8世の

2番目の妃アン・ブーリン。

女王エリザベス1世(もちろん

現在のエリザベス女王ではない)の

実母でもある。

人物モノの中でも、夫婦の

プラモというのは、非常に珍しい。

なお、ご本人はダンナの

暗殺を計画した容疑により

斬首刑に処せられてしまう。

イギリスのエドワード

黒太子のプラモ。

フランスとの「百年戦争」

前半に活躍した軍人で、

ほとんどの戦闘に

勝利した凄腕指揮官。

いわずと知れたナポレオン。

これは驚き。ジャングルの王者ターザンもあったのネ。

表示は「FOOTBALLERS」となっており、フットボール選手という意味なのだが、

日本ではこの言葉にアメフト的イメージもあったりして、一瞬(?)‥‥などと考えてしまう。

ただ、イギリスではサッカー選手のことをこう言うらしい。

次回の更新は、5月15日の予定です。

![]() ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

「ザコは蹴散らせ!」

「追いつかれるゾ」

「この天候は何だ!地上が見えないぞ」

「かまわん バラ撒け!」

つづく

つづく テオドール・オマケ

テオドール・オマケ

ソ連の戦争絵画だゾ!

決戦・クルスクの戦い

映画『ヨーロッパの解放』をイメージさせる絵だ。

独ソ両軍の殴り合いバトルが凄まじい。

ところで、絵右側のトラ戦車がメッチャ小さく感じるのは

私だけであろうか。

クルスク戦における勝利(?)を伝えるドイツ週間ニュース。

http://www.youtube.com/watch?v=vFuR3pYJB2s&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ZMjBJ6Tmgm8&feature=related

死闘

スターリングラード攻防戦をドイツ兵の目から描いた映画『スターリングラード』

http://www.youtube.com/watch?v=OiMjWqGcZsk&feature=related

厳寒の戦い・チェルカッシィ

追いつめられたドイツ兵は、身を隠す場所もない雪の大平原において

最後の抵抗を試みる。

チェルカッシィといえば…チョッと脱線

ドラゴンから「コルスンポケット」という商品名で

ドイツ兵のプラモが出ていた。

バラバラの軍装が、敗走するドイツ軍を

象徴していて、良かったナ。

チェルカッシィ包囲戦については、

私が高校生の時パウル・カレルの

「焦土作戦」を読んで初めて知った。

包囲網から脱出しようとするドイツ軍と

追うソ連軍、この息詰まるレースが

大雪原に展開される。

退路には河が流れ、後方からは

敵戦車が迫り、進退窮まったドイツ軍は

この氷のように冷たい河を強行渡河し

なんとか逃げ切る…トルストイの「戦争と平和」に

描かれたナポレオン軍の敗走を連想させる

話で印象的だった。

関連書籍としては、下記のものが

ピカイチ!

ウーン、また脱線してしまった…

チェルカッシィ戦の動画がYouTubeにあった。

厳寒が身にしみる。

http://www.youtube.com/watch?v=P5YGBSEGWWo

神々の黄昏

この凄惨な光景たるや、言葉を失う。

ソ連の戦争絵画には、戦闘終了後の戦場光景というものもある。

上の絵は、雪原に累々と横たわるドイツ兵の死体を描いている。

なんとも凄まじい限りだが、ソ連軍の圧倒的勝利と国土を荒らし

人民を殺戮した憎むべきファシストどもの決定的敗北を

象徴する意味もあるのだろう。

敗走

ベルリンでの勝利

降伏

ヒトラー最後の映像。ベルリン防衛の少年兵を閲兵する総統。

http://www.youtube.com/watch?v=I3C5Sf8RC7s

ソ連側が撮影したベルリン攻略戦の記録映画

Part1 ベルリン総攻撃のために集結するソ連軍。

http://www.youtube.com/watch?v=Rg_ndWU_vRI

Part2 後半にアメリカ援助のフォードGPA水陸両用ジープに

よる強行渡河(やらせみたいな気もするが)の様子が描かれている。

http://www.youtube.com/watch?v=j-K7b8sAH1w

Part3 ベルリン市内に突入したソ連軍。

市内には女性を含む多くの市民がいたことに驚かされる。

http://www.youtube.com/watch?v=8gx9fI2mc7Q&feature=related

Part4 ソ連軍は、ついにベルリンの心臓部に到達した。

ドイツ国会議事堂陥落!

http://www.youtube.com/watch?v=8LXBDKKpLxw&feature=related

Part5 ドイツ敗れたり!廃墟となった総統官邸。

宣伝相ゲッベルスの黒こげ死体が…!

http://www.youtube.com/watch?v=EUBDaAB6glM&feature=related

ソ連の戦争絵画というと、日本ではほとんど知られていないが、

けっこうリアルで迫力ある内容のものが多い。

国民の戦意高揚とかプロパガンダという目的のもあれば、軍事博物館の

展示用壁画として描かれたものもある。

内容としては、当然のことながら「ソ連の勝利」であり「ファシストの打倒」なのだが

荒涼とした戦場の表現が秀逸で、とくに敵味方入り乱れた白兵戦の絵は、

その登場人物の多さやロシア的スケール感に圧倒されてしまう。

あたかもナポレオン時代の戦争絵画を見るような古典的な雰囲気を

残しているのも印象的だ。

参考資料:ナポレオン時代の戦争絵画

歴史は繰り返す、ヒトラーもまた敗れたり…そんな言葉が

思わず出てしまうナポレオン敗退の絵だ。

1970年イタリア・ソ連合作映画『ワーテルロー』

当時のソ連軍が全面協力した超大作。

きらびやかな軍装のエキストラが画面からあふれ出る。

その数たるや、よこぞここまでと思う。

http://www.youtube.com/watch?v=7vlcuvrM1po

1965~67年のソ連映画『戦争と平和』

これもソ連軍全面協力作品。そのスケールの壮大さと

重厚感は、後の映画『ヨーロッパの解放』を思わせる。

http://www.youtube.com/watch?v=k97nvOSBDnk&feature=related

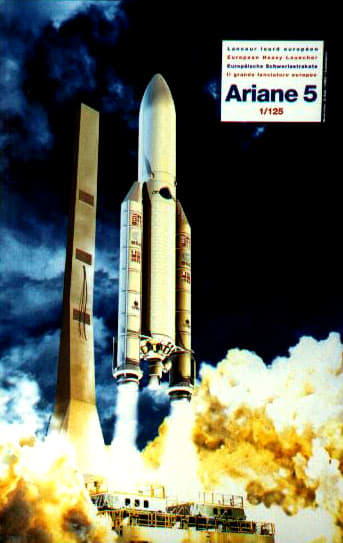

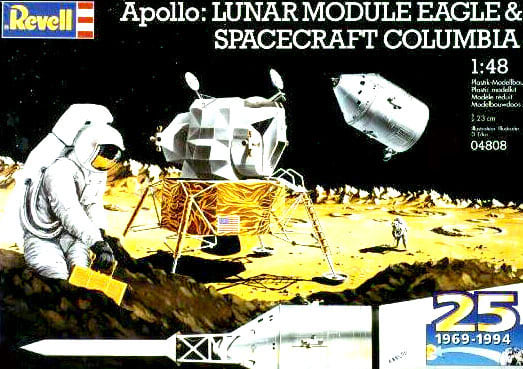

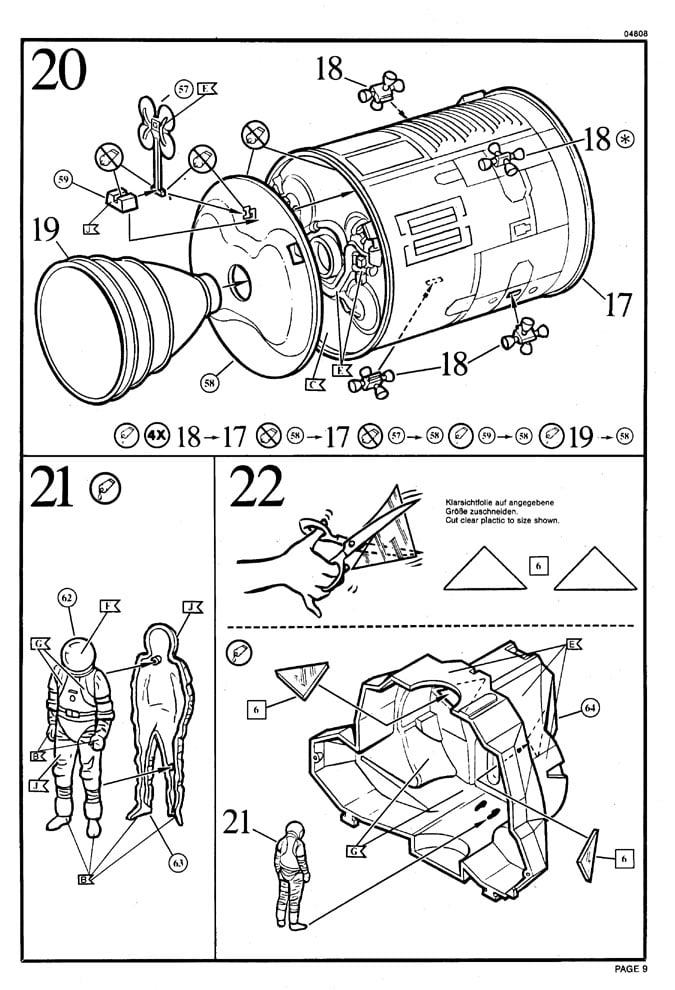

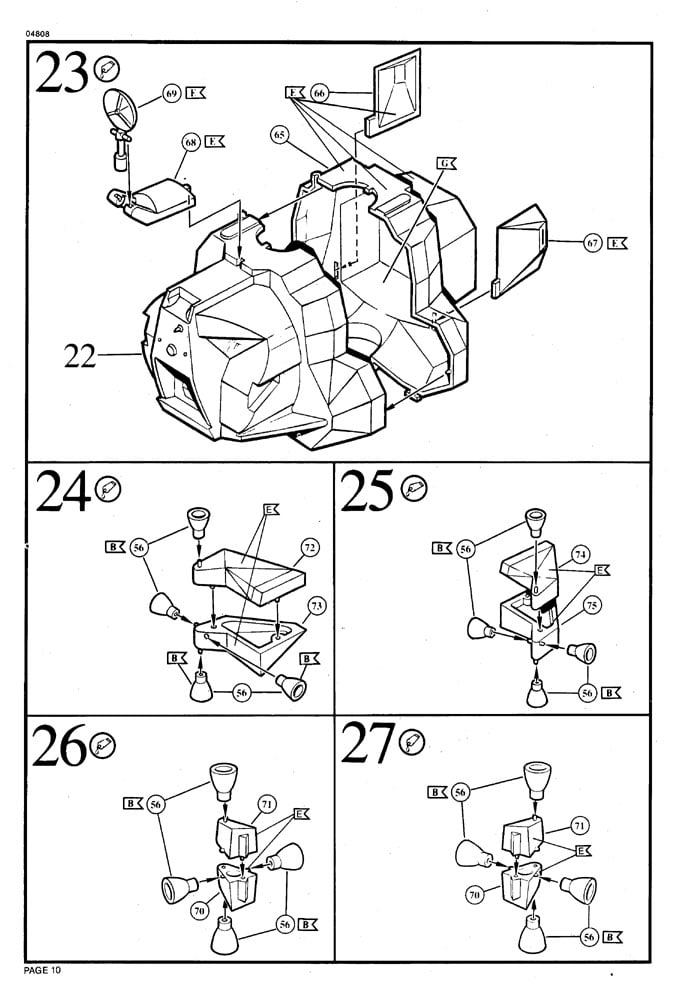

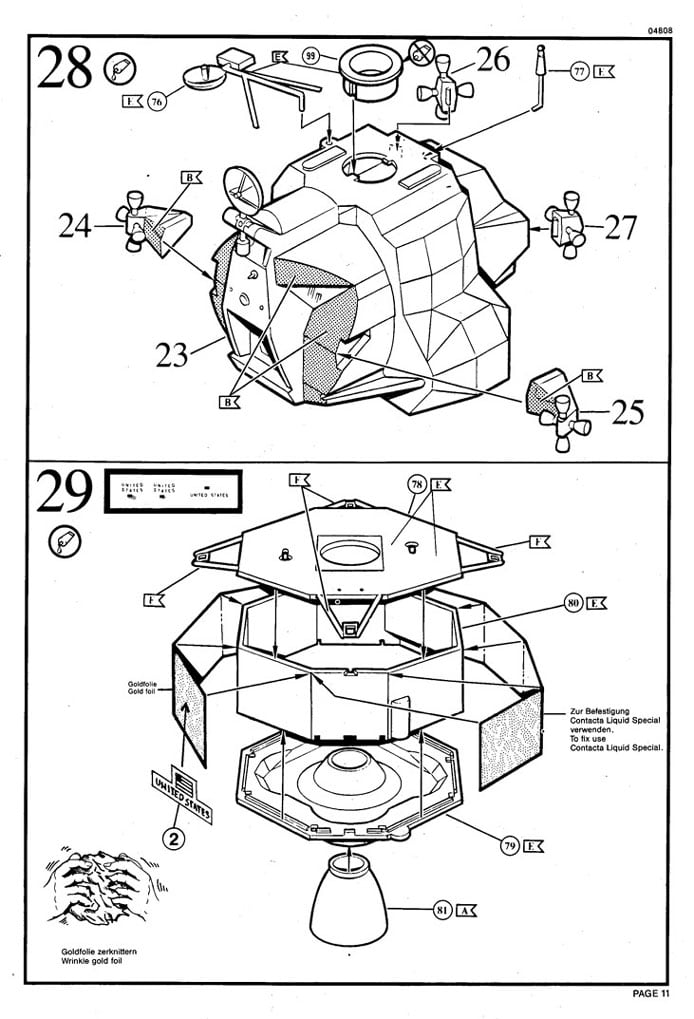

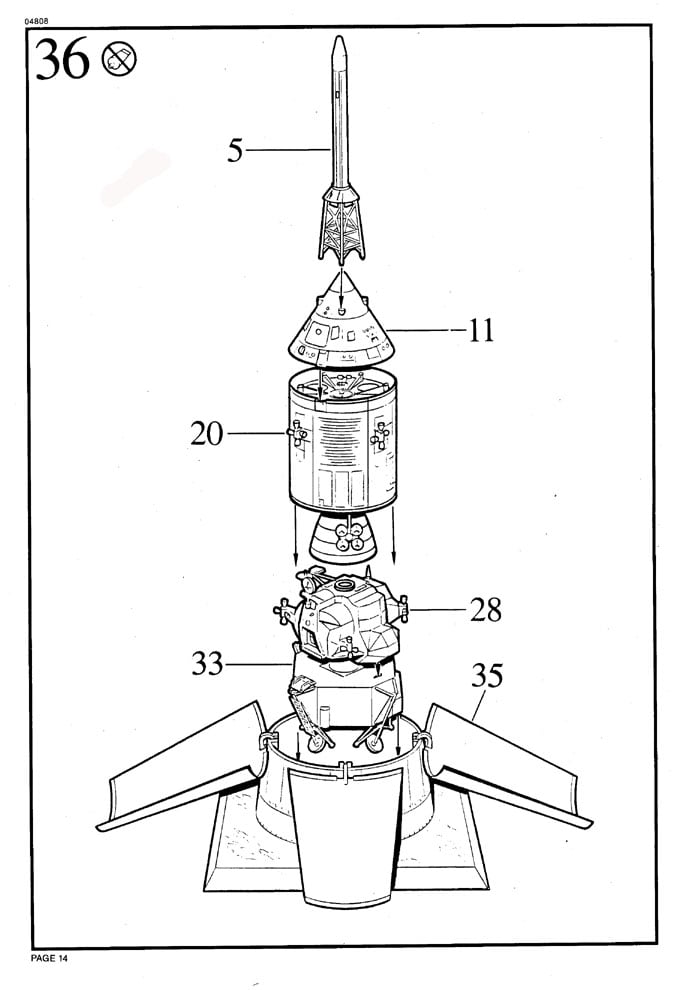

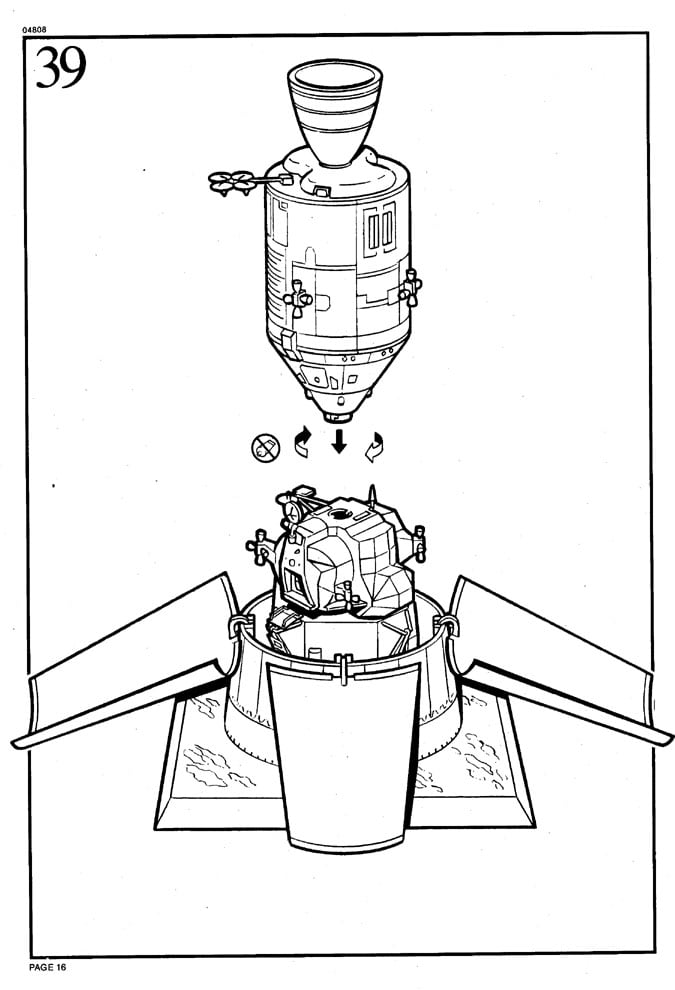

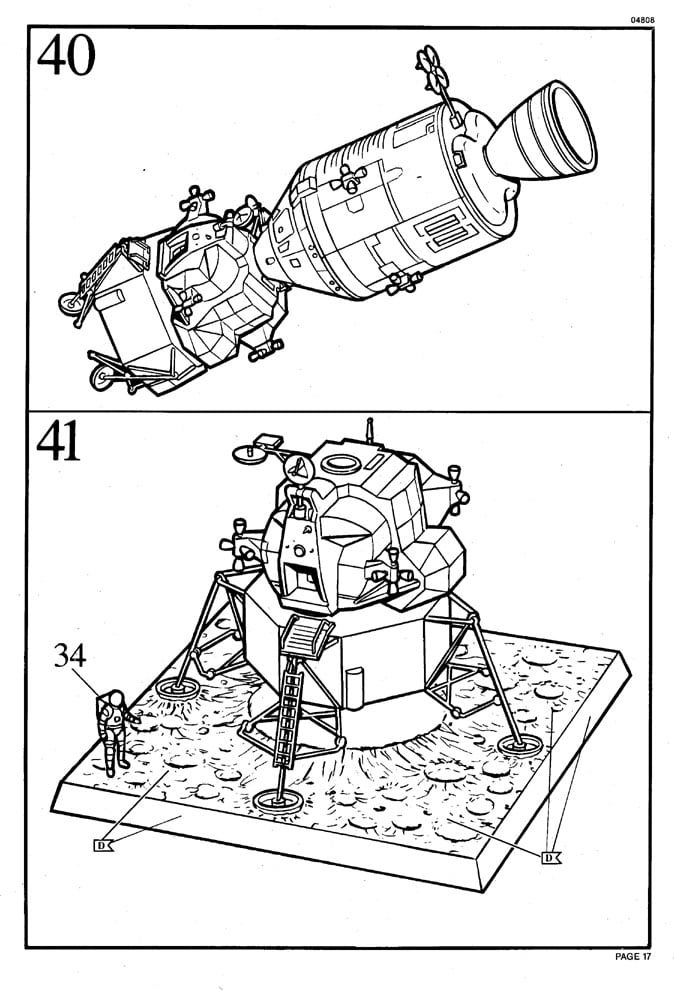

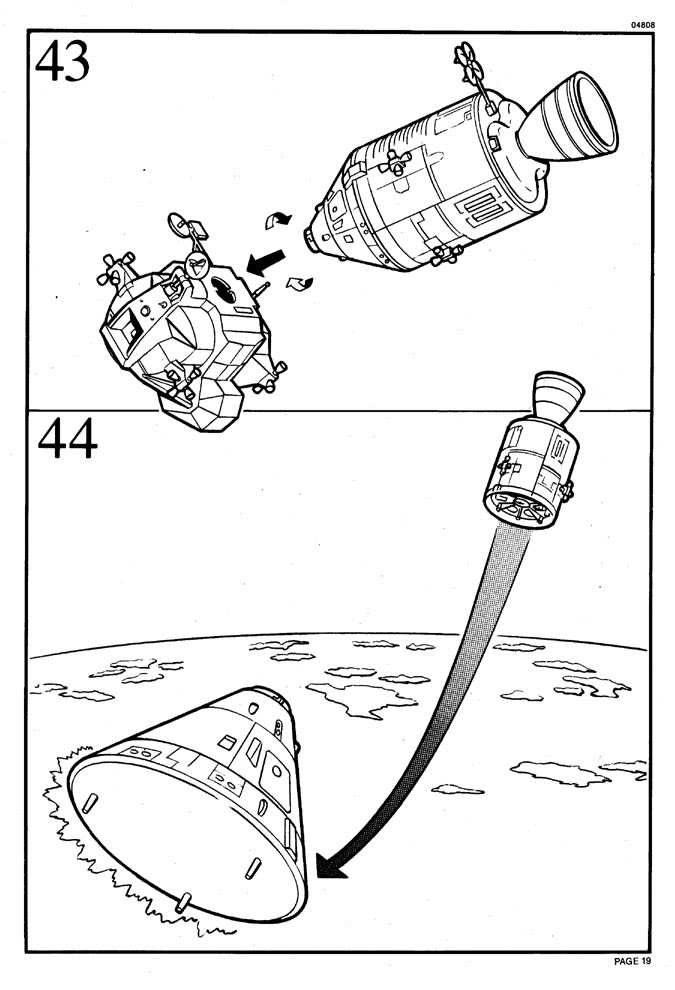

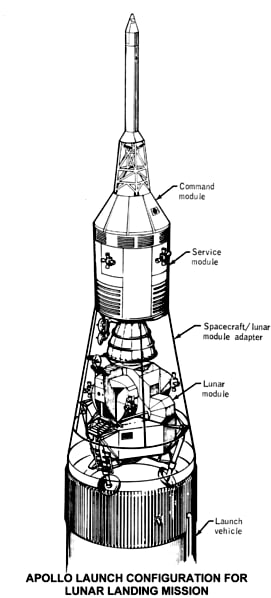

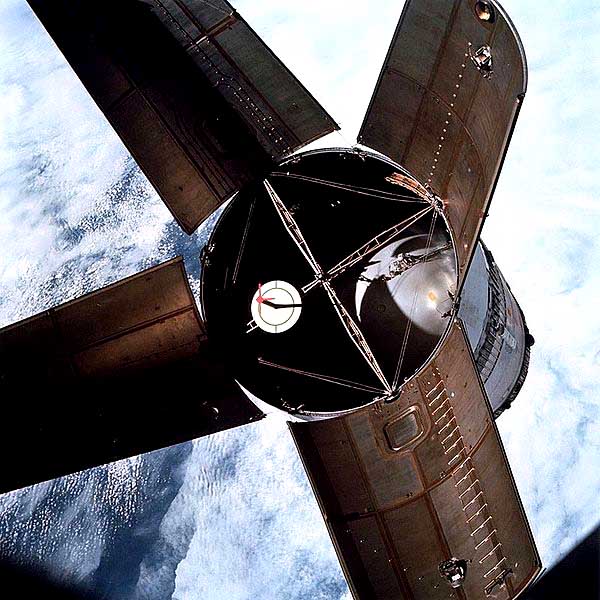

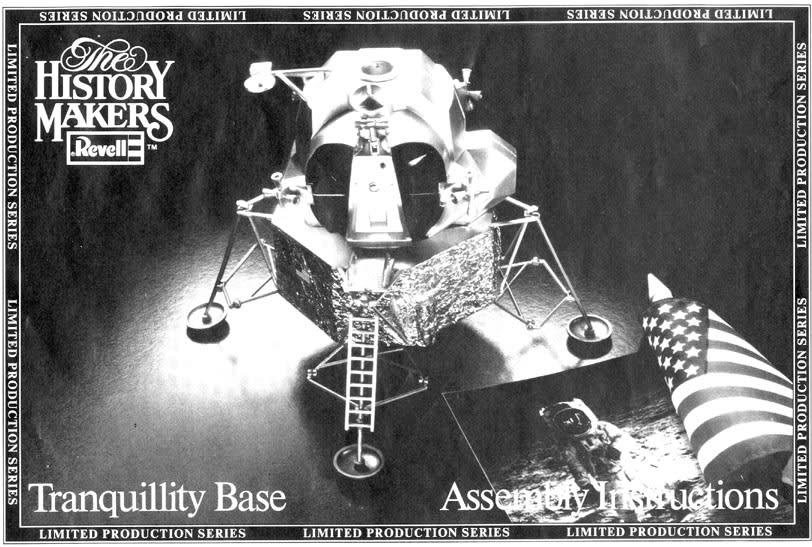

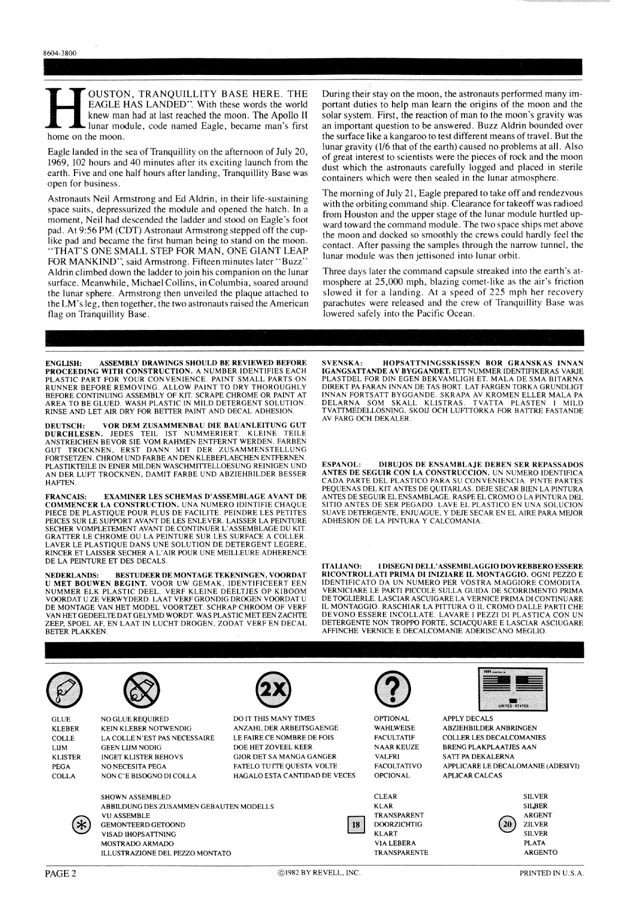

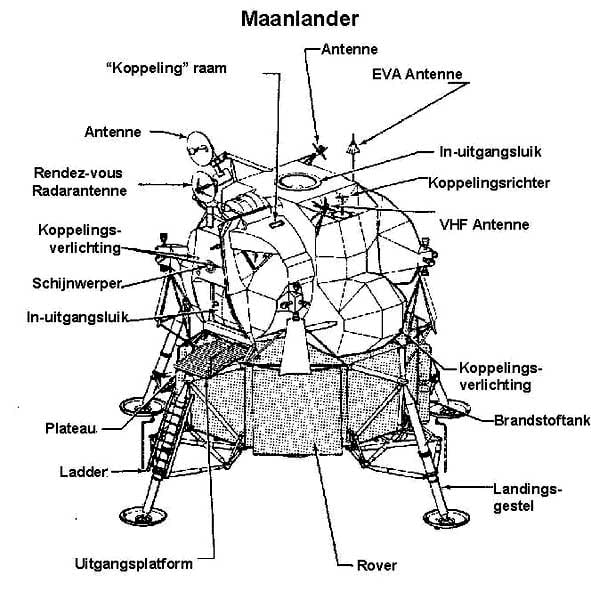

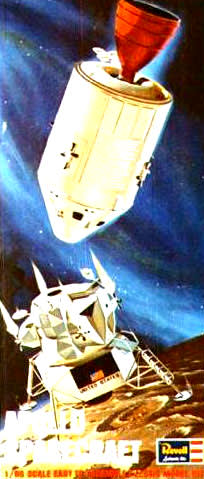

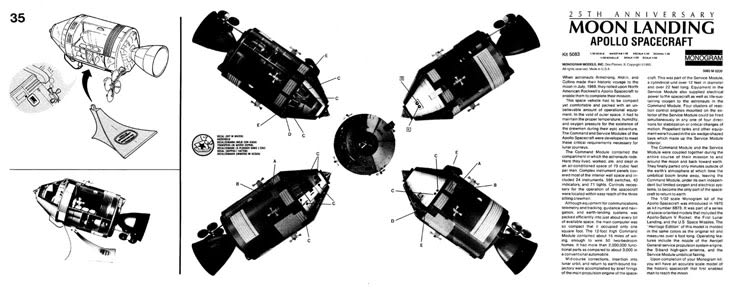

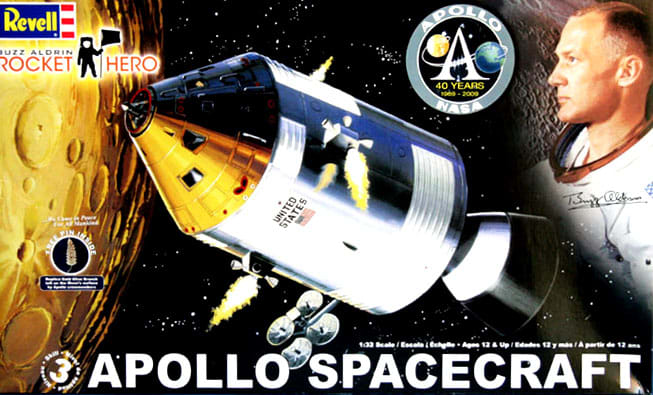

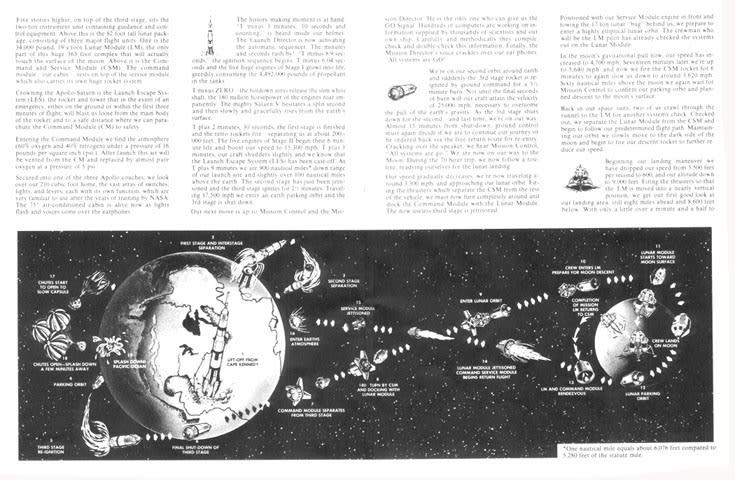

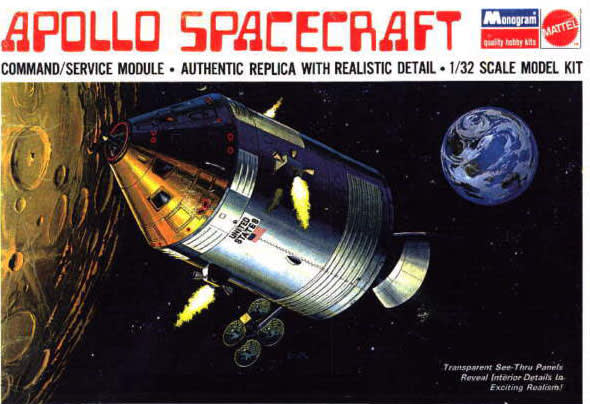

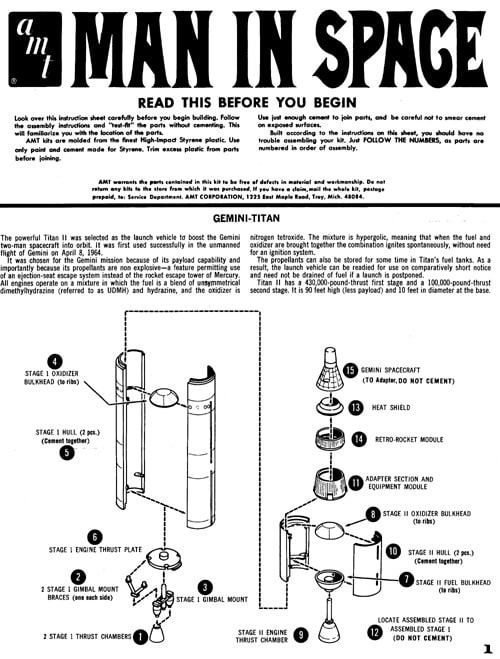

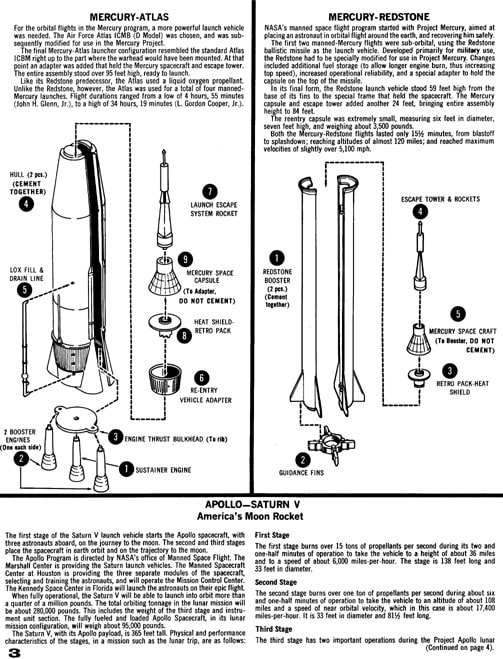

外国勢のアポロロケット

ボックスアート美術館

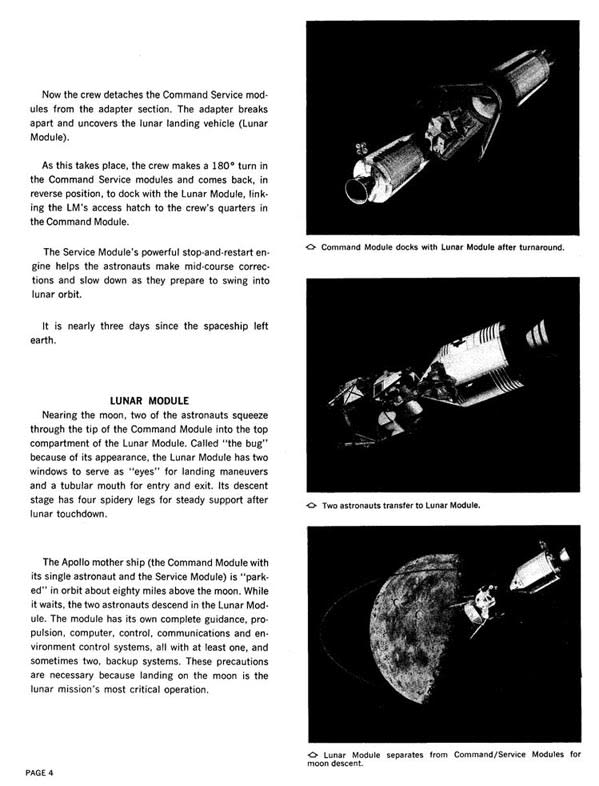

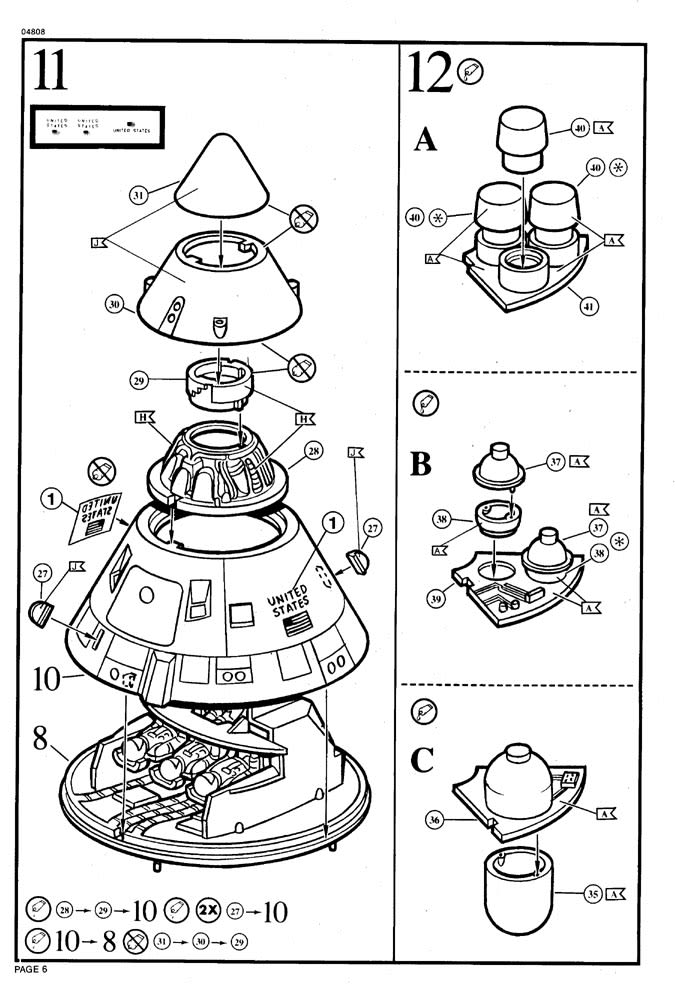

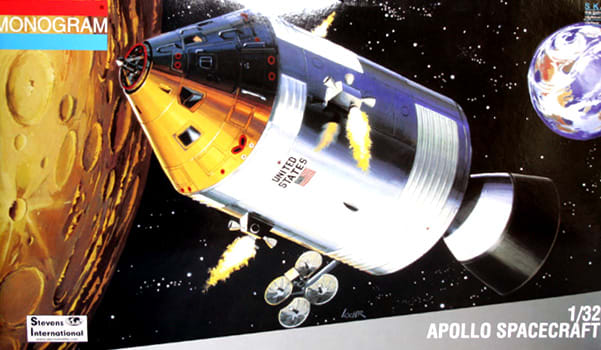

アポロ関連のプラモは、やはり地元アメリカのものが

イチバン多いが、売上増大を狙ってアポロ商戦に参加した外国勢もいる。

その代表格はエアフィックス。

伝統と格式を重んじる英国(?)らしく、しっかりとした作りに好感がもてる。

上は英語圏以外のヨーロッパ諸国に配慮したインスト。

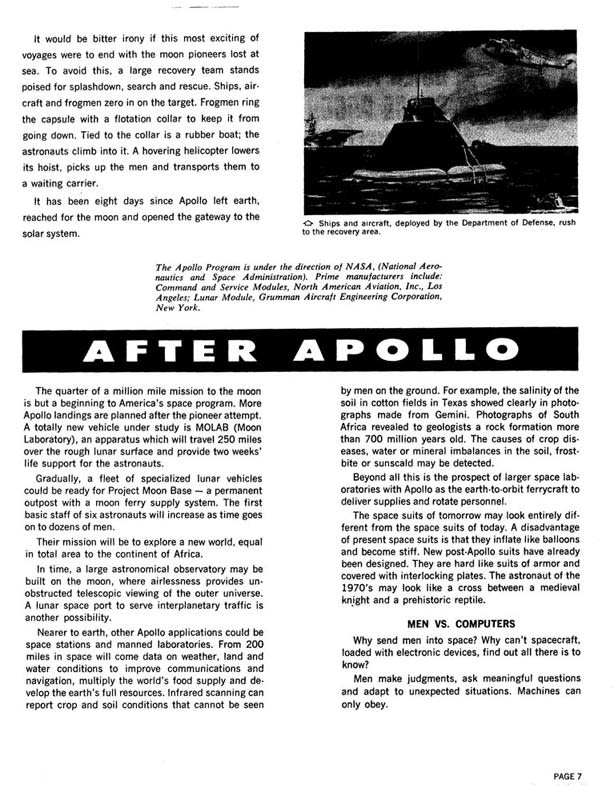

海上に着水したアポロ司令船の宇宙飛行士らを

収容するのに活躍したシーキングをモデル化している。

国産プラモも忘れないでネ!

これは年少者向けだったのかもしれないが、

フライングモデルとなっていた。

もちろん自由自在に飛行するわけではない。

天井にヒモをつるしてプラモ本体をぶら下げ、

スイッチを入れると、ロケット噴射口から突き出た

プロペラが回転して、プラモ本体が円を描いて

動くというものだった。

小松崎茂画伯の作品だ。

アオシマも、アポロ関連にはけっこう力を入れていた。

オマケ アポロ以外の宇宙モノ関係商品

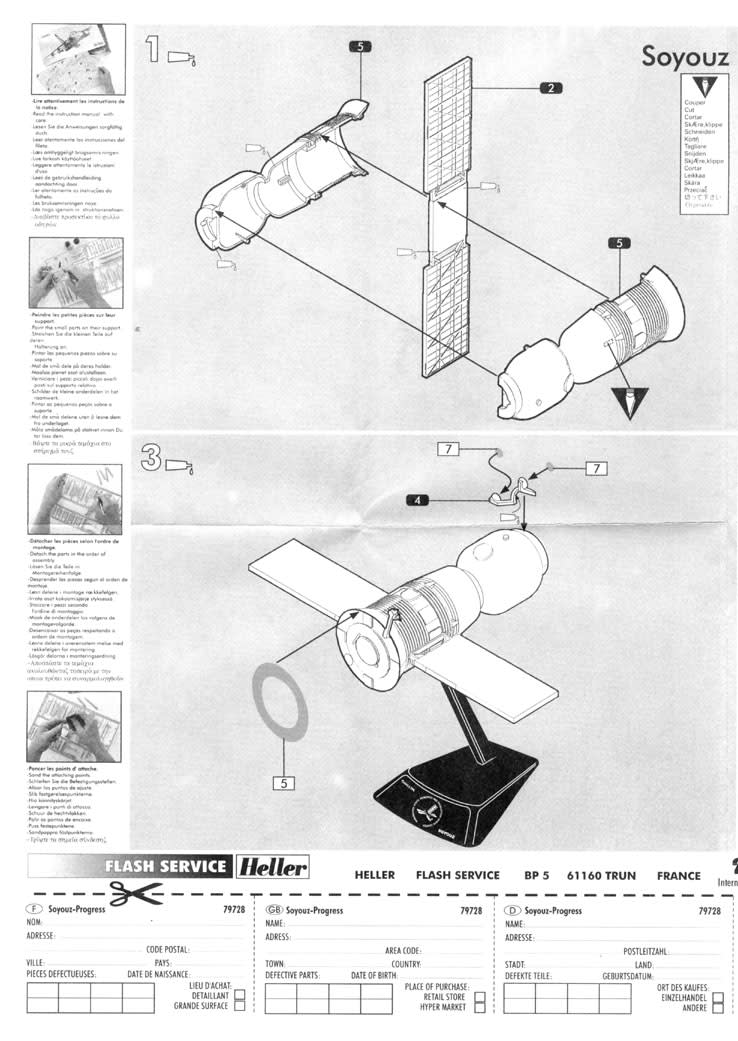

アラッ、ロシアモノもあるのネ

小スケールながら、いい雰囲気を出していた。

クラシカルなスタイルのトレーラーが、いかにも

ロシア的で印象的だ。

宇宙服のシワの表現がよくないので、なんだかミイラ男みたいだゾ。

オマケのオマケ:旧オーロラ本社跡

44 Cherry Valley Ave.West Hempstead,N.Y.11552

中央の白い建物(赤丸部分周辺)が旧オーロラ本社跡だ。

周囲は住宅地になっている。

現在、駐車場を備えた複合施設になっているようで

レストランやビデオショップなどの店舗、スポーツジム、企業等が

入居している。

広い敷地であることから、オーロラが存在した当時は本社建物以外に

プラモ生産工場や倉庫もあったのだろう。

オーロラ・カタログ

で、出たー!

ドイツレベルから往年の名作が復刻された。

レベル黄金時代の1960年代前半に発売されたキットは、

現在でもけっして古さを感じさせない。

この再現力は時代を超越している!

このブログが公開されたとき(3月15日)には、もう店頭に並んでいるので

欲しい人は即刻模型店に急行すること。

過去のパッケージ

次回の更新は、4月15日夜の予定。

![]() ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦 今回も掲載記事多数のため、お休みです。

今回も掲載記事多数のため、お休みです。

別にネタ切れではないゾ!

60年代最後の興奮!

ロケットプラモは

アポロで頂点に達した!!

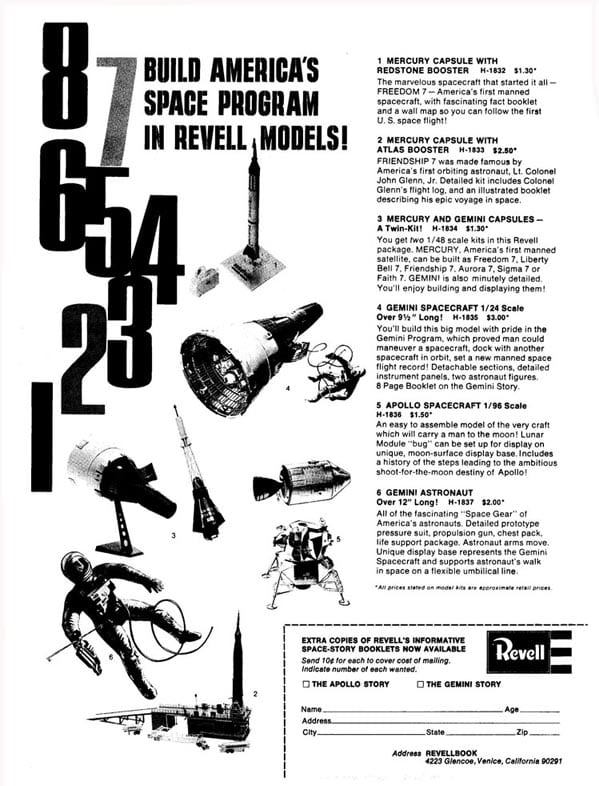

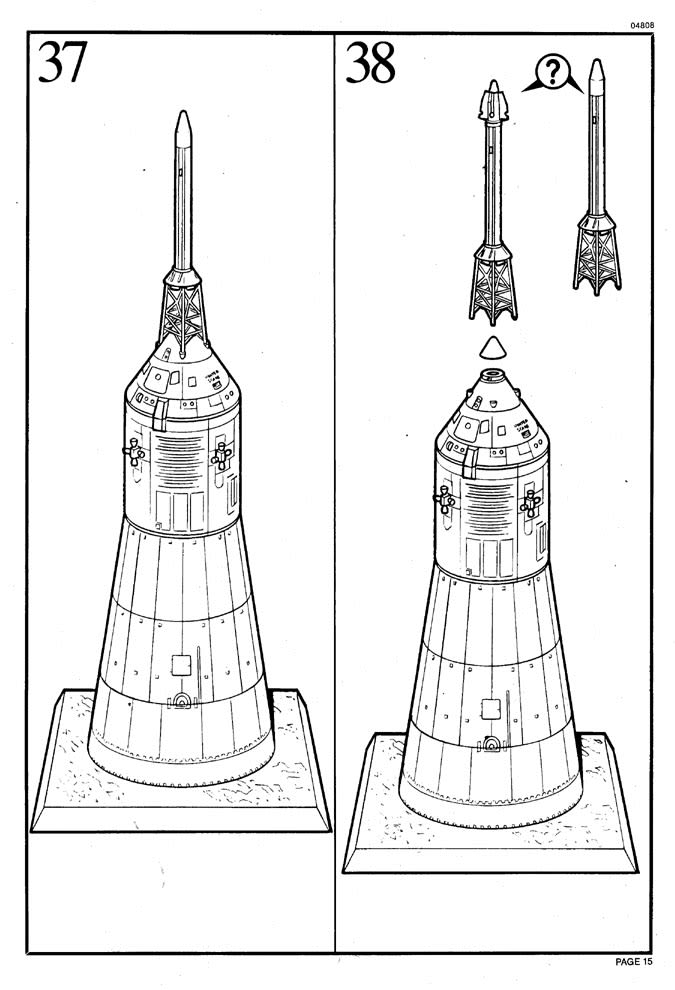

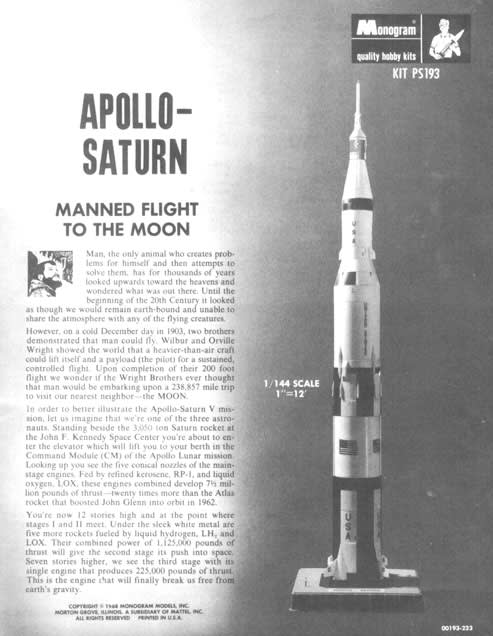

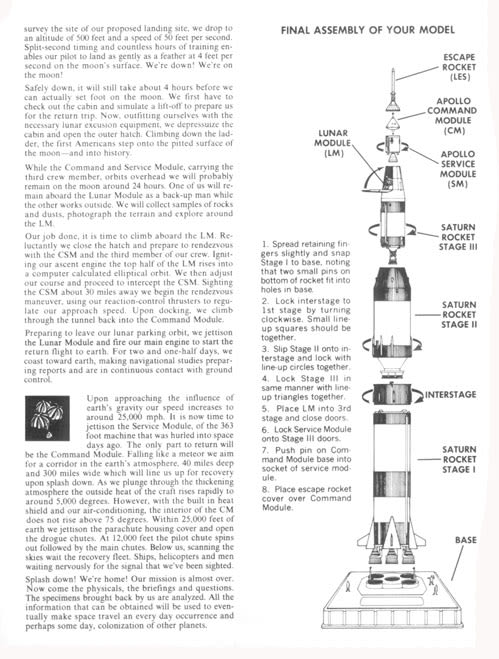

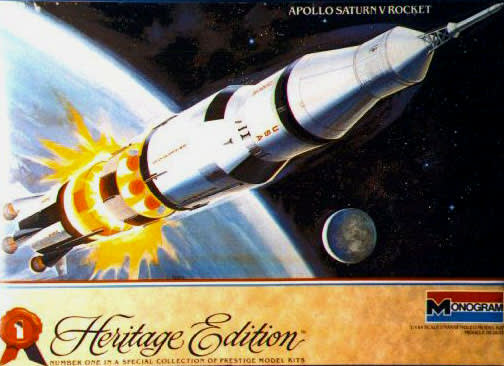

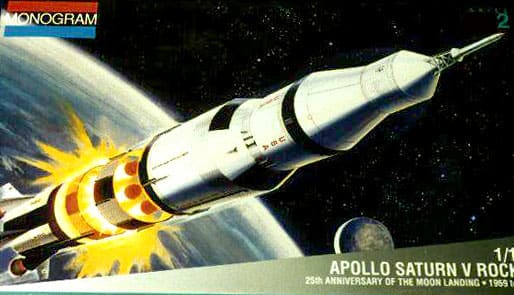

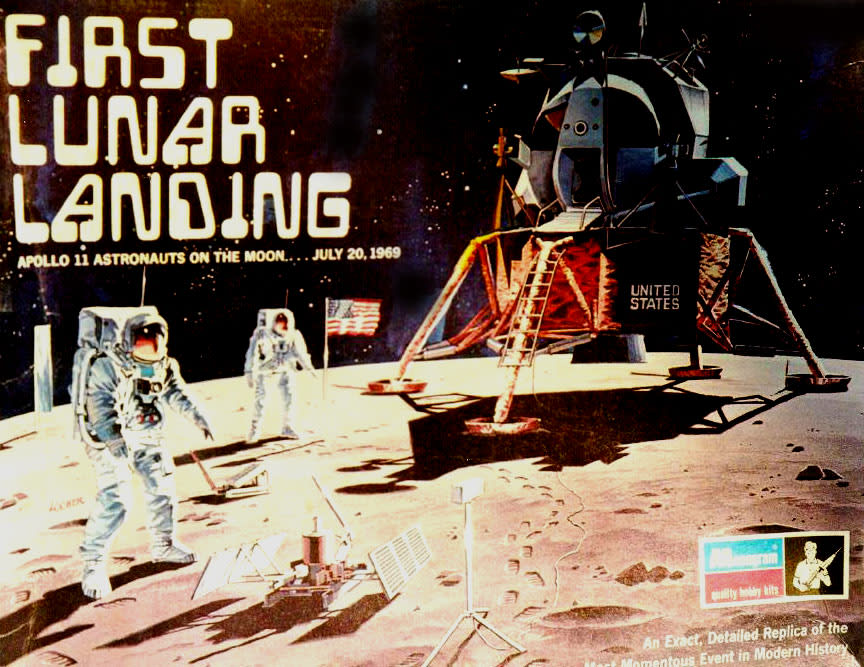

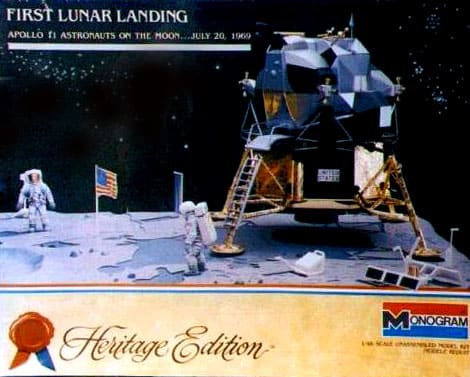

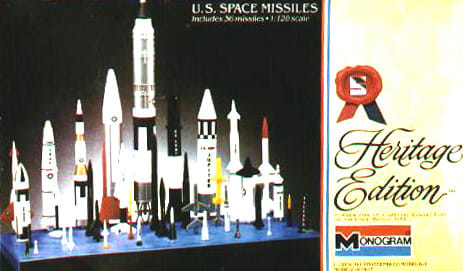

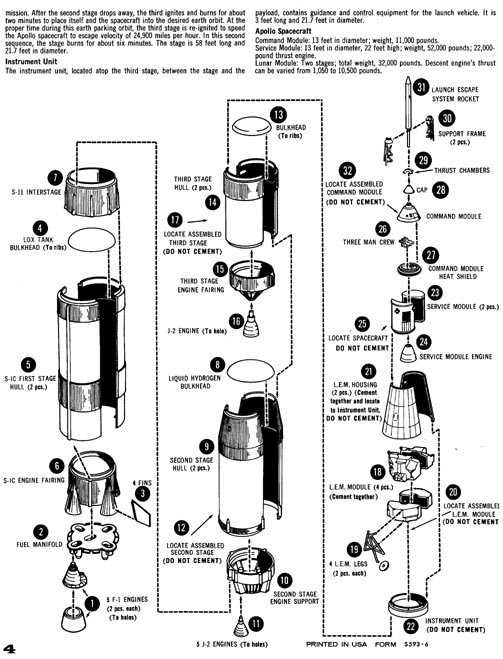

ロケット・ミサイルプラモ、さらには宇宙開発モノの中で、もっとも売れた商品は

やはりアポロ関連ではないだろうか。

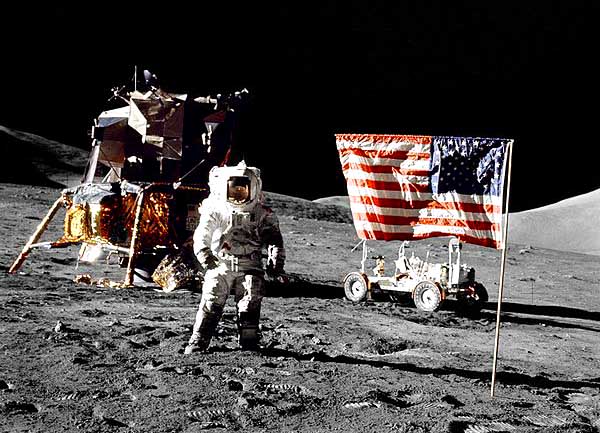

人間が他の宇宙天体に降り立つというのは、人類史上初の偉業であり

20世紀最大の宇宙開発一大イベントであった。

そのため千載一遇のチャンスとばかりに、各プラモメーカーで関連モデルの

発売が相次いだ。

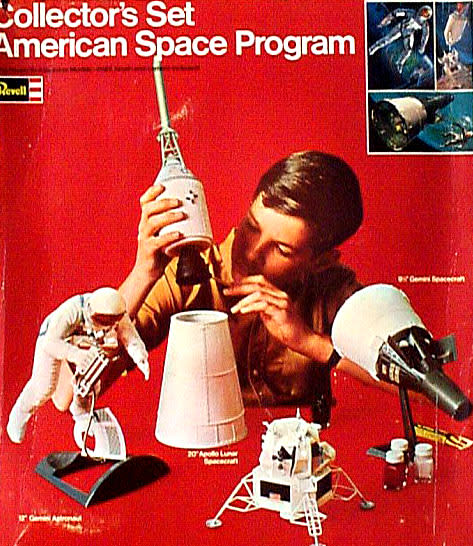

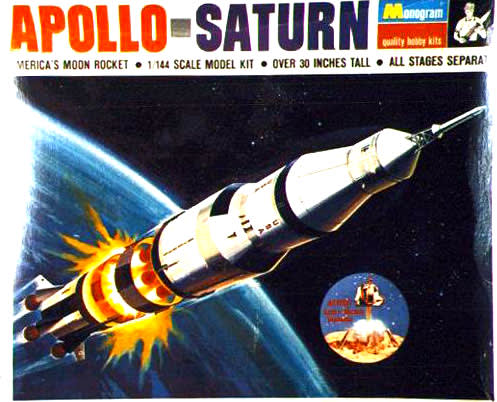

アイテム数でいうと、やはり地元アメリカの大手企業レベルがイチバン多く、

次いでモノグラムといった具合だった。

レベルの場合、純然たるアポロ関連以外に過去に発売したマーキュリー

ジェミニなどの製品の再販もあったため、それらを含めると他企業を抜きんでていた。

世界の超大国アメリカが

体感できるキット!

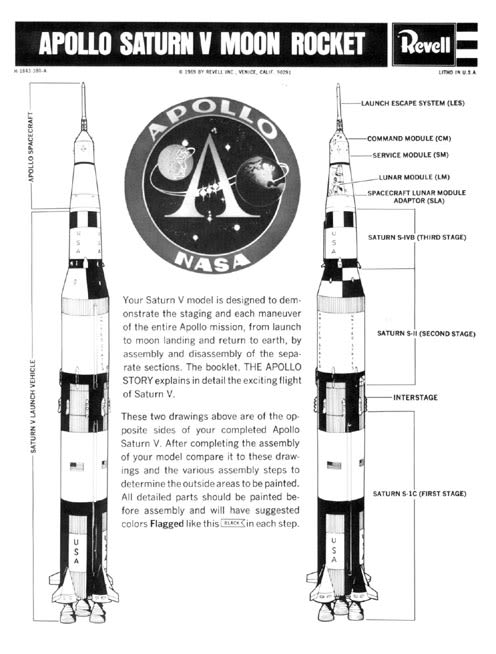

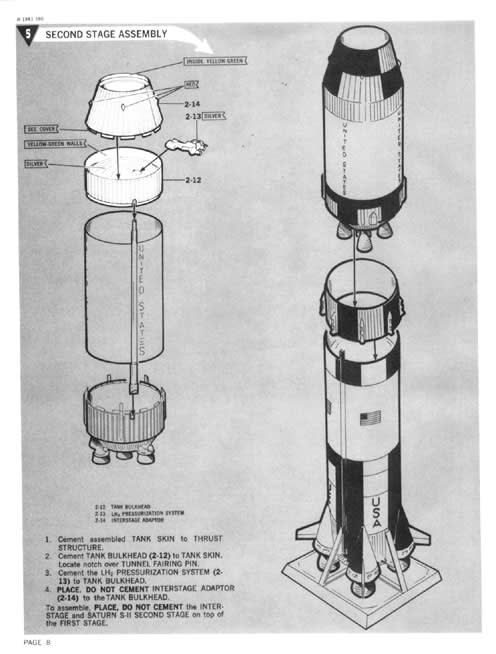

サターンロケットのプラモは、他メーカーでも

発売していたが、これだけ巨大なものはなかった。

当時のアメリカの男の子は、このプラモを

所持することが一種のステイタスだったに

ちがいない。

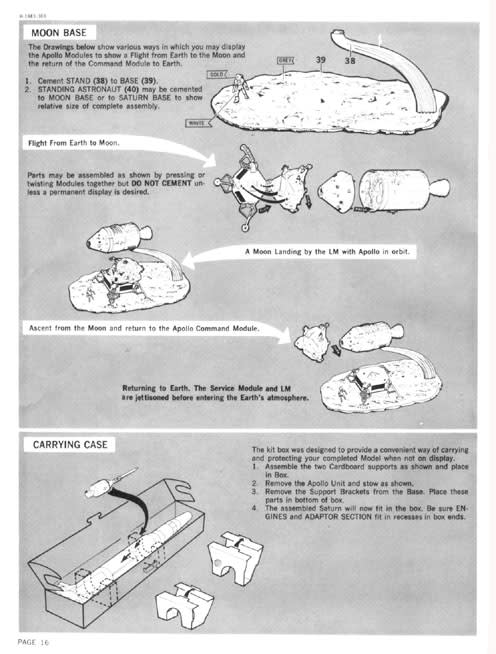

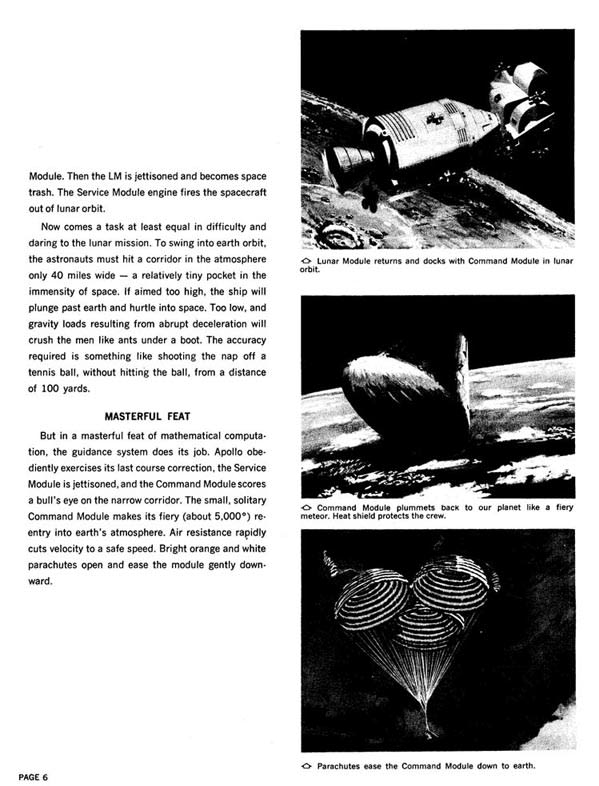

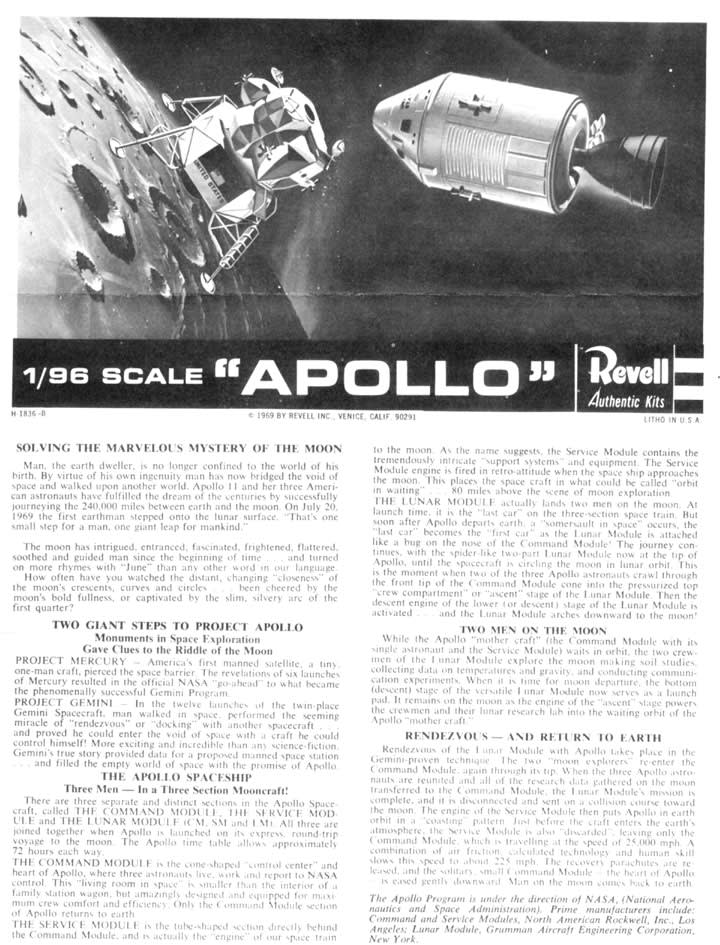

アポロ計画の概要を記したパンフレット付

超ド迫力!アポロ打ち上げ映像

http://www.youtube.com/watch?v=3mt9znatmyQ

アポロ・サターンロケット・オンボード映像

切り離されたロケットが青い地球へ落下していく

シーンは、とても幻想的。

http://www.youtube.com/watch?v=HTGk3UM-IOU&feature=related

ロケット・オンボード映像

アポロほどの迫力はないが、地上からどんどん高度を増して

大気圏外へ飛び出すところは感動的!

http://www.youtube.com/watch?v=f0Qr1g70aOg&feature=related

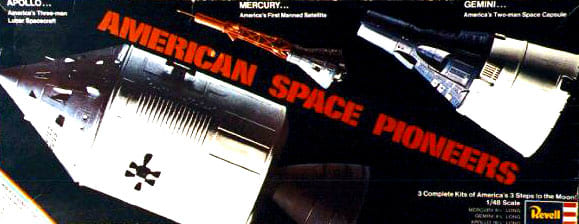

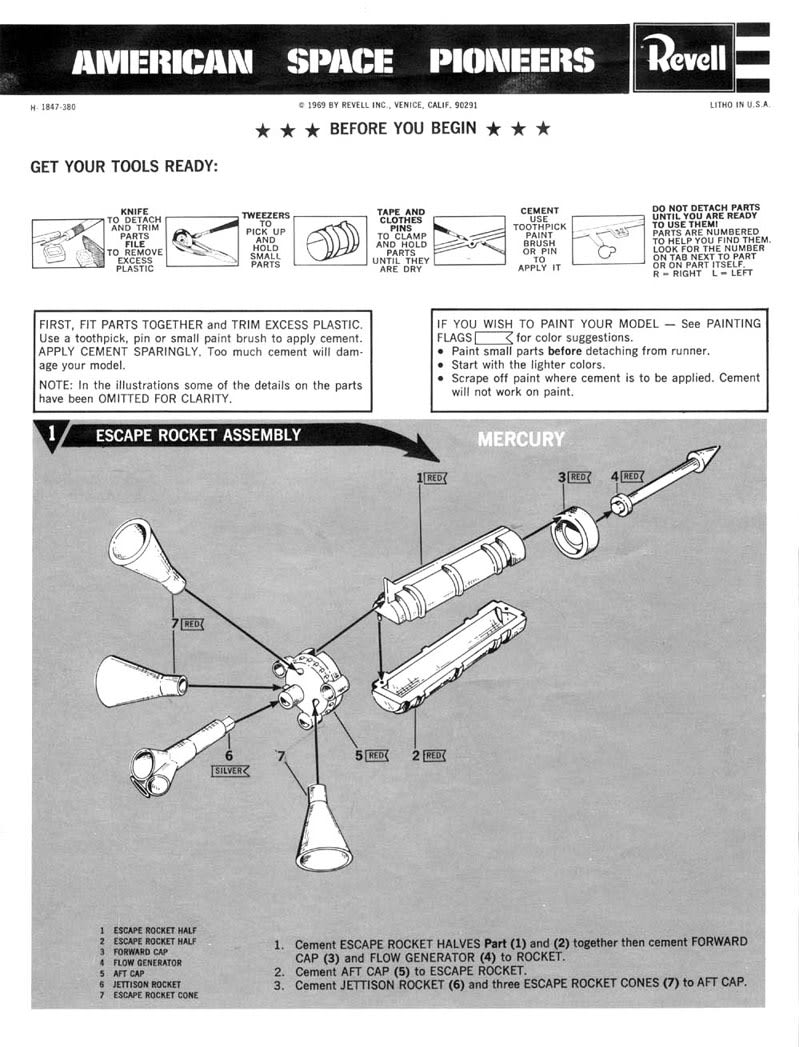

アメリカの歴代宇宙カプセル(マーキュリー・ジェミニ・アポロ)をセットにしたプラモ。

マーキュリー・ジェミニは60年代前半のレベル黄金期の作品なので、

よく出来ている。それに比べると、アポロはけっこう大味な作りなので

チョッと残念。

Wikipedia

Wikipedia

Wikipedia Wikipedia

Wikipedia Wikipedia

Wikipedia

Wikipedia

アポロ計画初期の概念図。

Wikipedia

Wikipedia

Wikipedia

Wikipedia

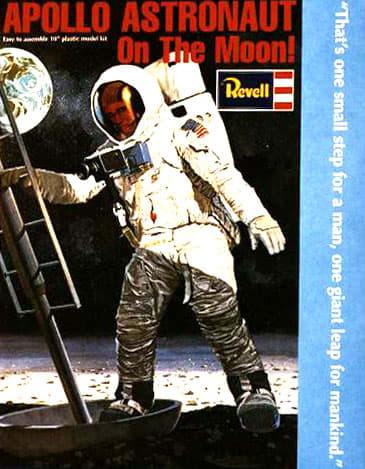

アームストロング船長の「人間にとっては小さな一歩だが、

人類にとっては偉大な飛躍だ」という名言が表示されているバージョン。

お客さんに感動を与えつつ、売上増大を狙ったところがニクい。

アポロ関連書籍というのは、洋書和書含めてけっこうあるが、

その中で印象的なものは、コレ!

アポロ計画といえば、人類史上初の有人月面着陸に目がいって

しまう(これは当然なのだが…)が、一方でアポロ13号の事故も

忘れることができない。

事故発生現場が宇宙空間であっただけに、とても救助には行けない。

命の綱は地上との無線交信だけという、きわめてキビシい状況のなか

NASAのスタッフは事態解決のために知恵を絞る…というところが

感動させる。

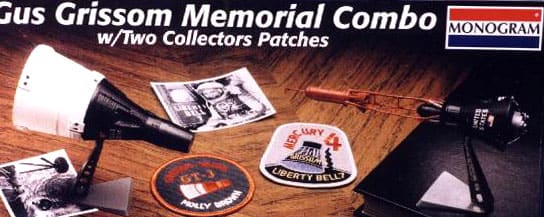

1970年代初頭、アメリカの玩具メーカー・マテル社に買収されていた時期のもの。

マテルのロゴが見える。

レベル製品をモノグラム・ブランドで発売したときのもの。

1967年に訓練中のアポロ1号船内爆発炎上事故で

亡くなったガス・グリソム宇宙飛行士の記念バージョン。

オッと、ロケットプラモじゃないけれど…

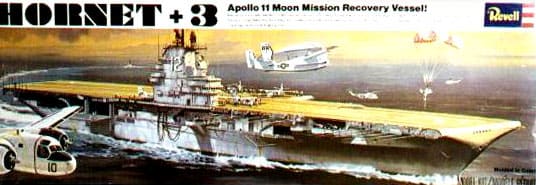

アポロ11号回収に活躍した空母ホーネットのプラモ。

パーツ番号68がアポロ11号で、宇宙カプセルのパーツをひとつ加えるだけで

アポロ関連商品となる。レベルも商売がウマい!

空母ホーネットによるアポロ11号回収作業映像

http://www.youtube.com/watch?v=nlhjJHHBnWY

ジェミニもあったゾ!

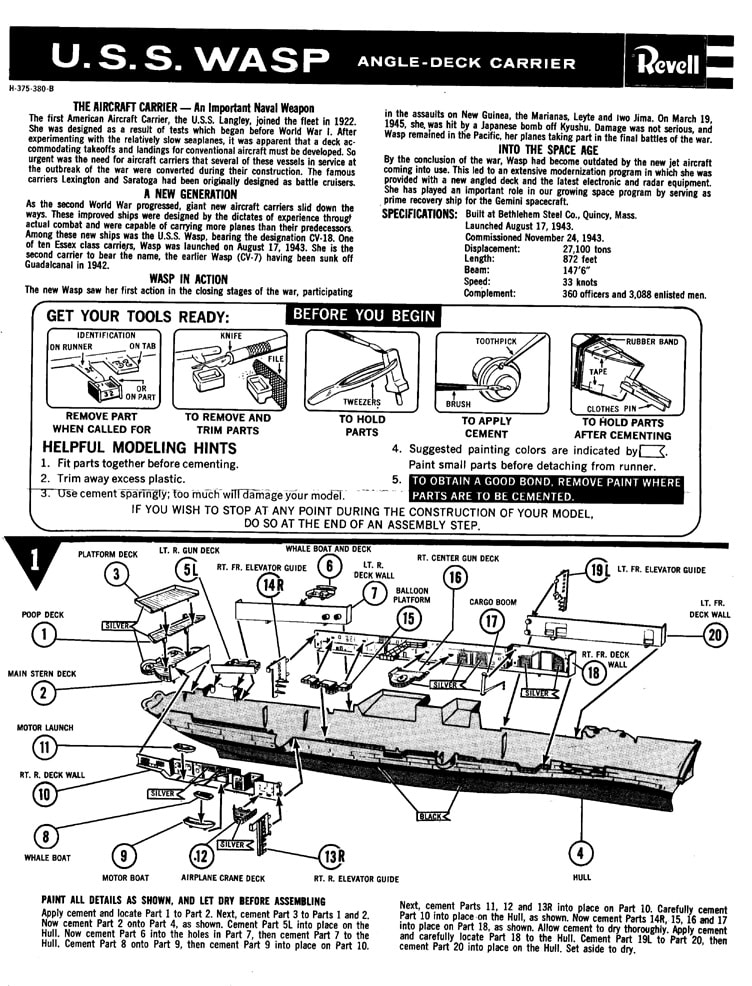

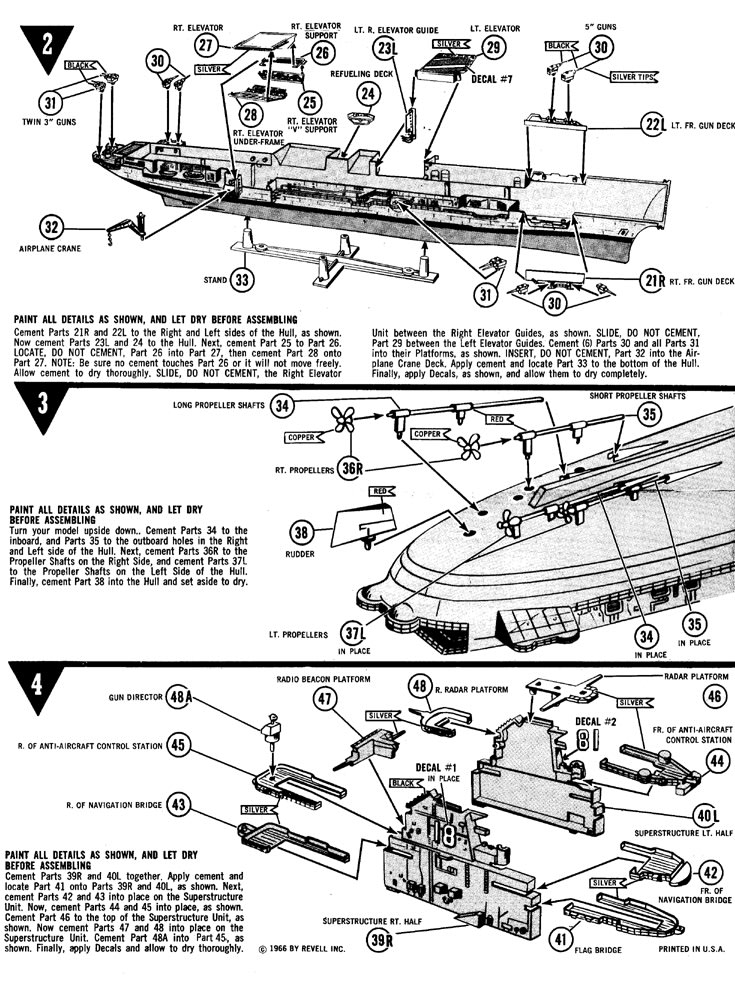

こちらは、ジェミニ宇宙船回収に活躍した空母ワスプ。

ボックスアートにも、回収シーンがシッカリと描かれている。

もちろん宇宙船のパーツも付属するのだが、このスケールだと

小さすぎてヨーわからん。

パーツ番号68がジェミニ宇宙船のパーツだ。

そういえば、ホーネットのアポロ宇宙船のパーツ番号も

同じ68だった。

空母ワスプによるジェミニ宇宙船回収作業映像(音声なし)。

帰還する宇宙飛行士歓迎式典の準備風景などが

記録されていて興味深い。英雄をひと目見ようと

集まった乗員が、艦上に鈴なりになっている状態がスゴい。

http://www.youtube.com/watch?v=iOMRE8PEkak

オマケ 架空宇宙モノ

架空の宇宙ステーションとはいえ、この作りこみはスゴイ!

実物が存在しないのをいいことに適当にゴマ化さなかったのは

さすがにレベル。

次回の更新は、3月15日夜の予定です。

![]() ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦 今回はお休みです。

今回はお休みです。

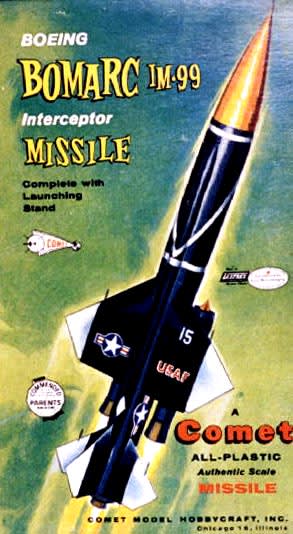

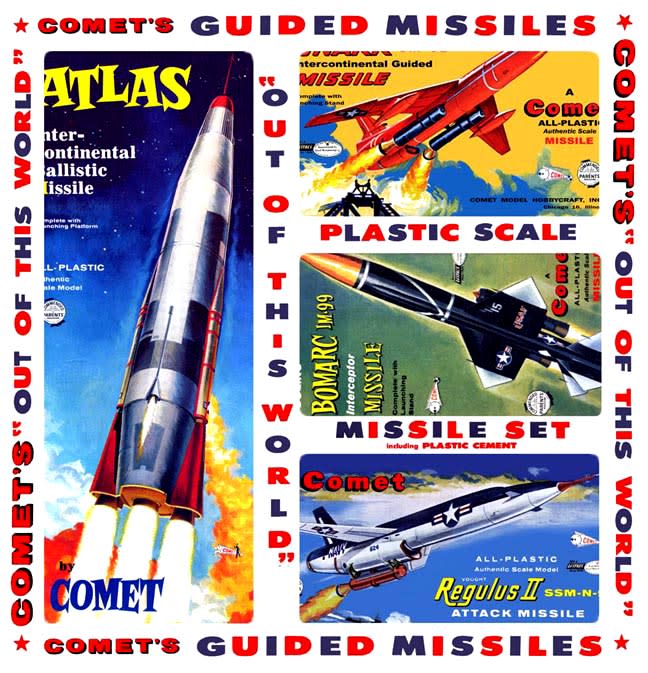

ロケット/ミサイルプラモ

アットランダム美術館Part2

V1の活躍を報じるドイツ週間ニュース

http://www.youtube.com/watch?v=LEhWYqaX5gE&feature=related

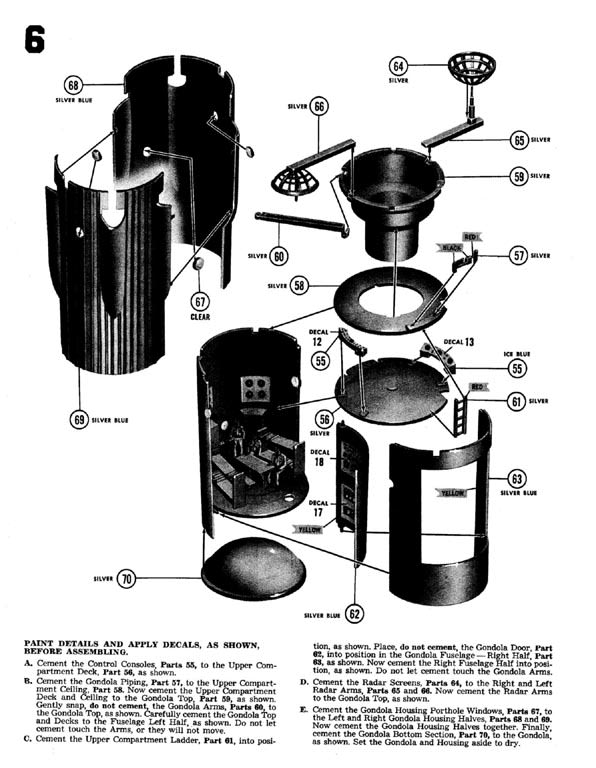

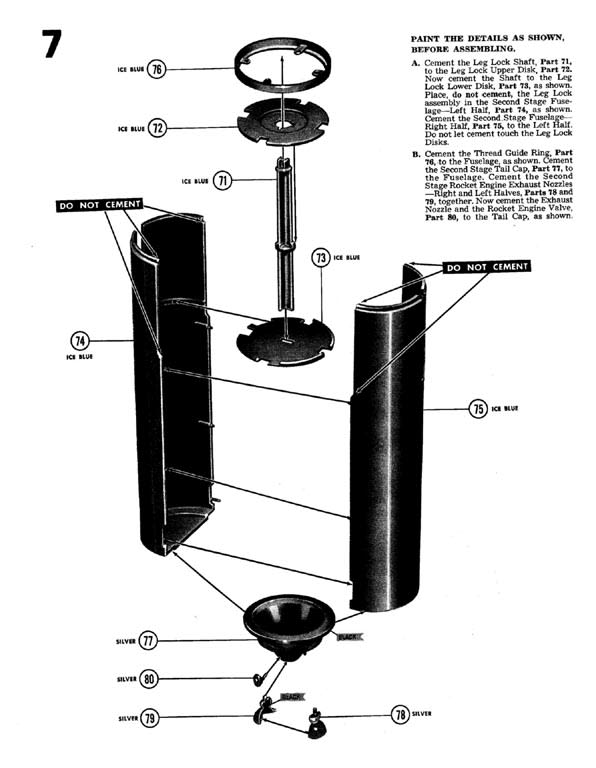

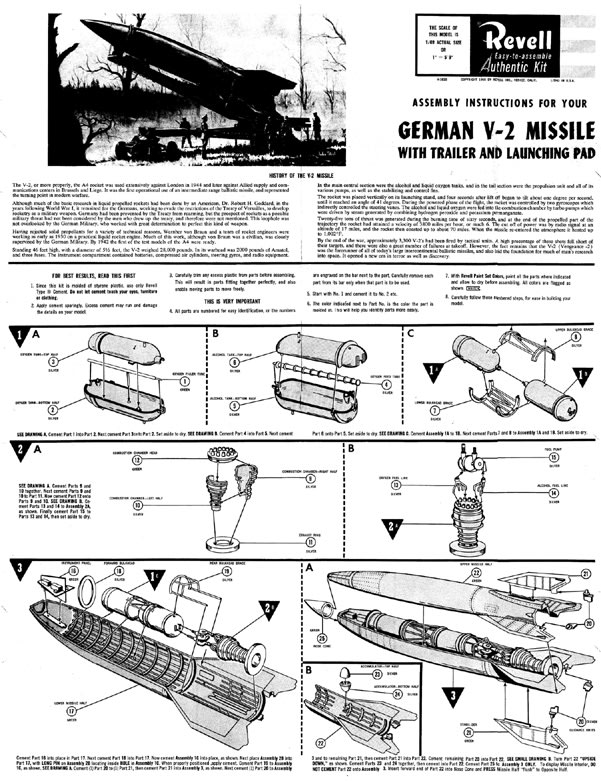

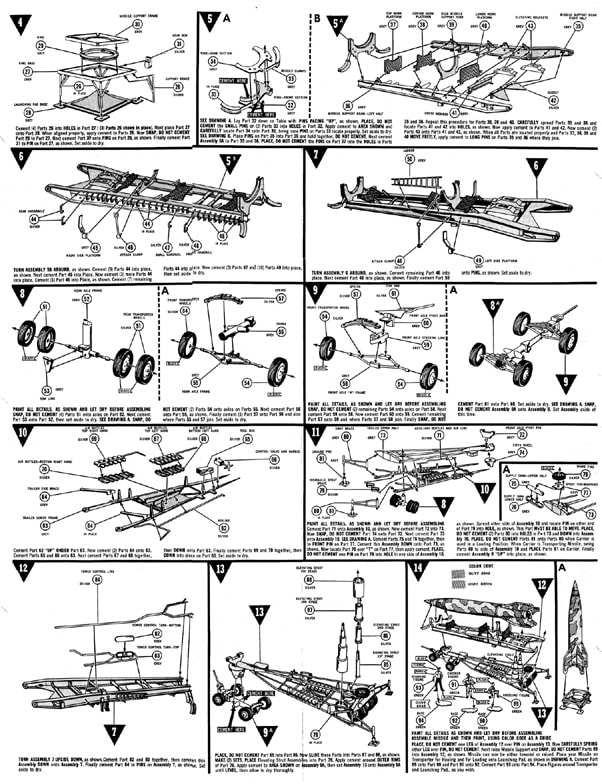

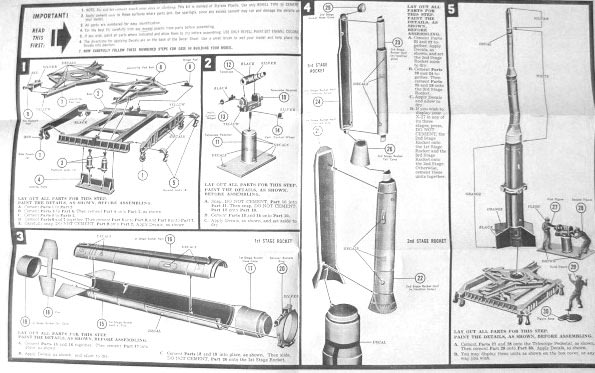

レベルのⅤ-2は、内部構造までシッカリ再現してあるのが

すばらしい。ミサイルというのは、割と単純な外形をしているので、

燃料タンクやらエンジンやら中身付きにしてもらえると、

メカニカルな雰囲気モロ出しで、モデラーはメチャ喜んでしまう。

日本でも気の利いたプラモが存在した。

レベルと比較するとスケールは小さかったが、レーダーや支援車両などが

付属しており付加価値を高めていた。ボックスアートは高荷先生の作品。

アメリカに渡ったV2テスト映像

http://www.youtube.com/watch?v=Sykfqa3MKAg

空母ミッドウエー飛行甲板上でV2発射

http://www.youtube.com/watch?v=Eug0uV5ko0s

日本では知られていないKMTのボックスアート4種

タロス資料映像

http://www.youtube.com/watch?v=IaeDP4p1qZI

地対空ミサイルなのに、あたかも宇宙ロケットであるかのような描き方を

しているのがオモシロイい。

後方は月面か?もしそうなら、月面から飛来したものなのか。

東宝の映画『宇宙大戦争』をイメージさせるSF的な構図がイイな。

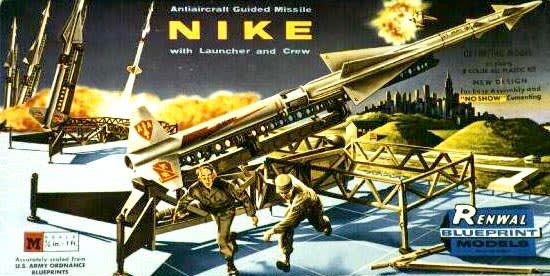

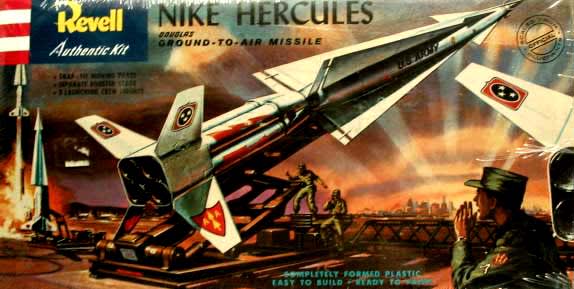

ナイキ・ハーキュリーズ、標的を撃墜!

http://www.youtube.com/watch?v=kpHE9O8ckno&feature=channel

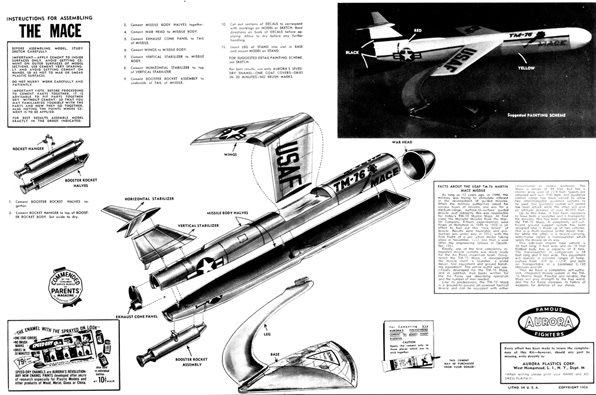

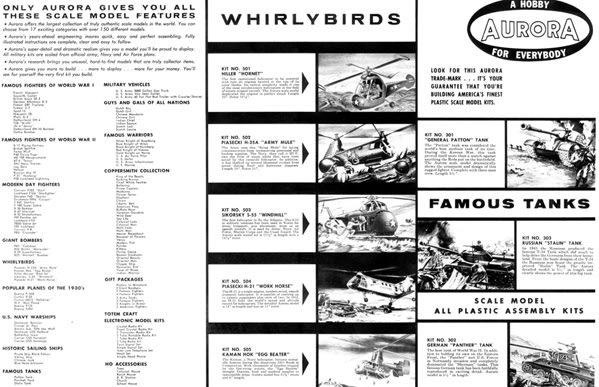

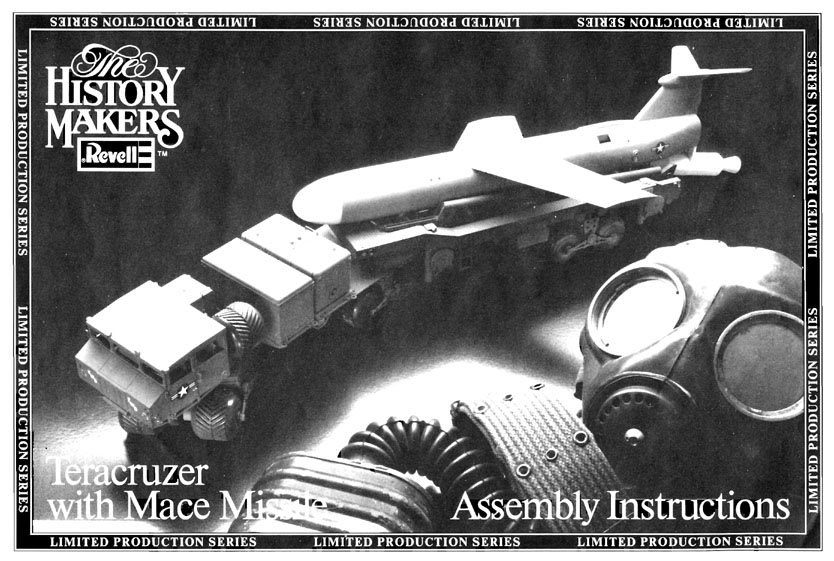

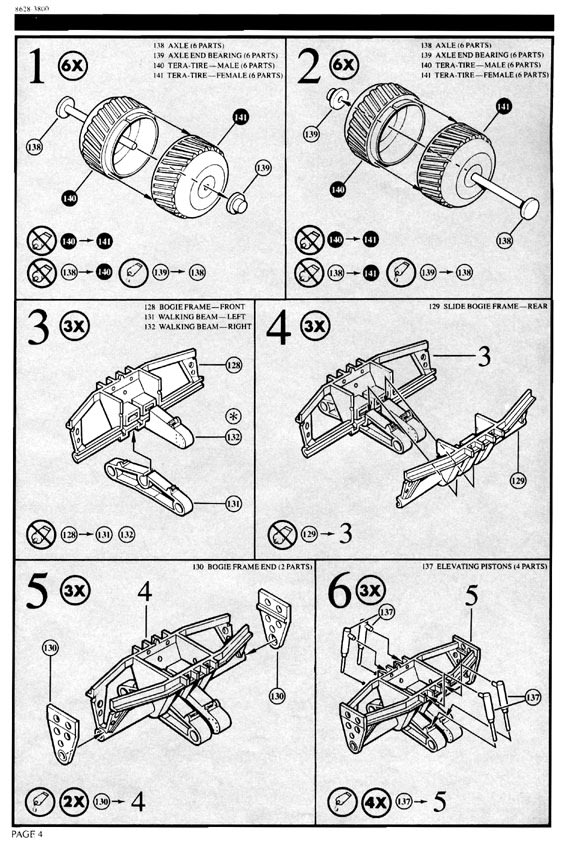

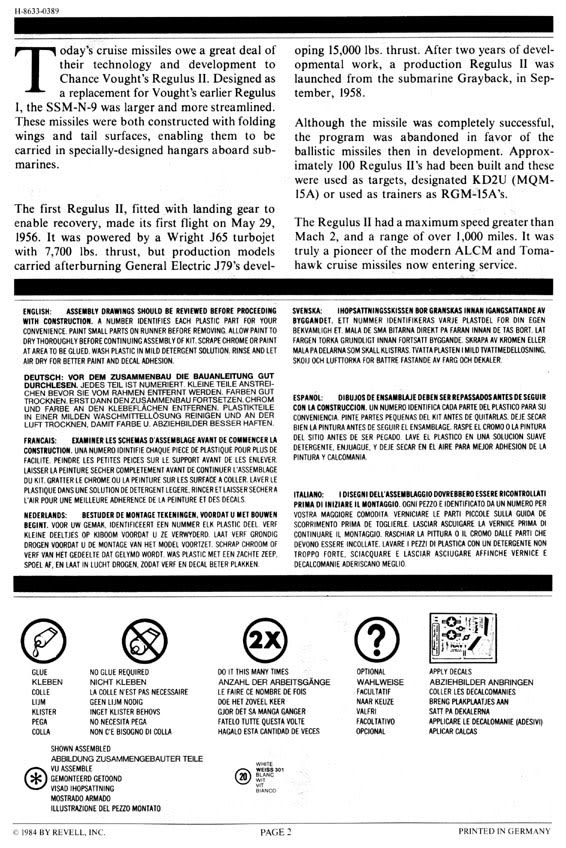

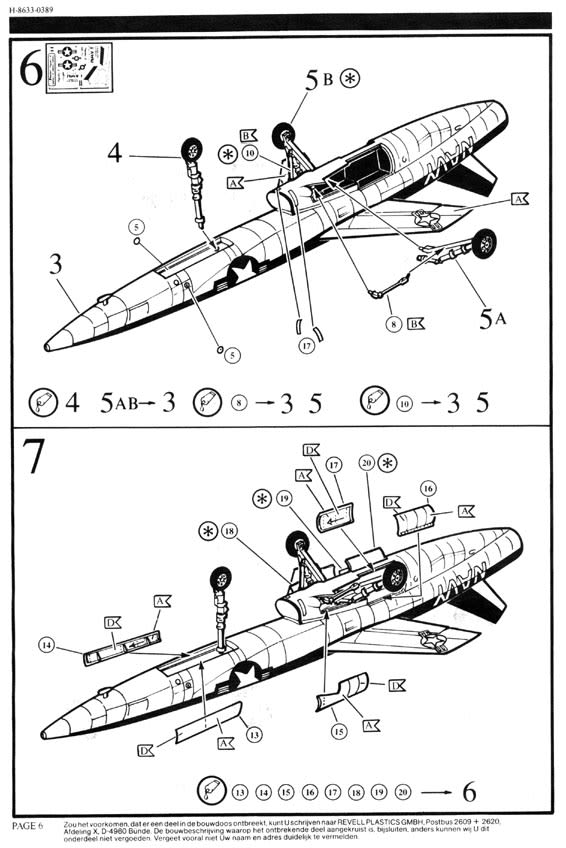

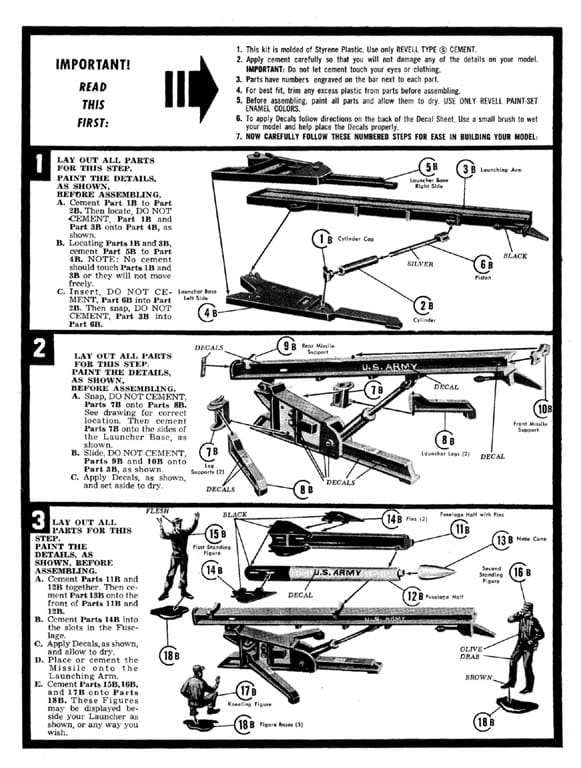

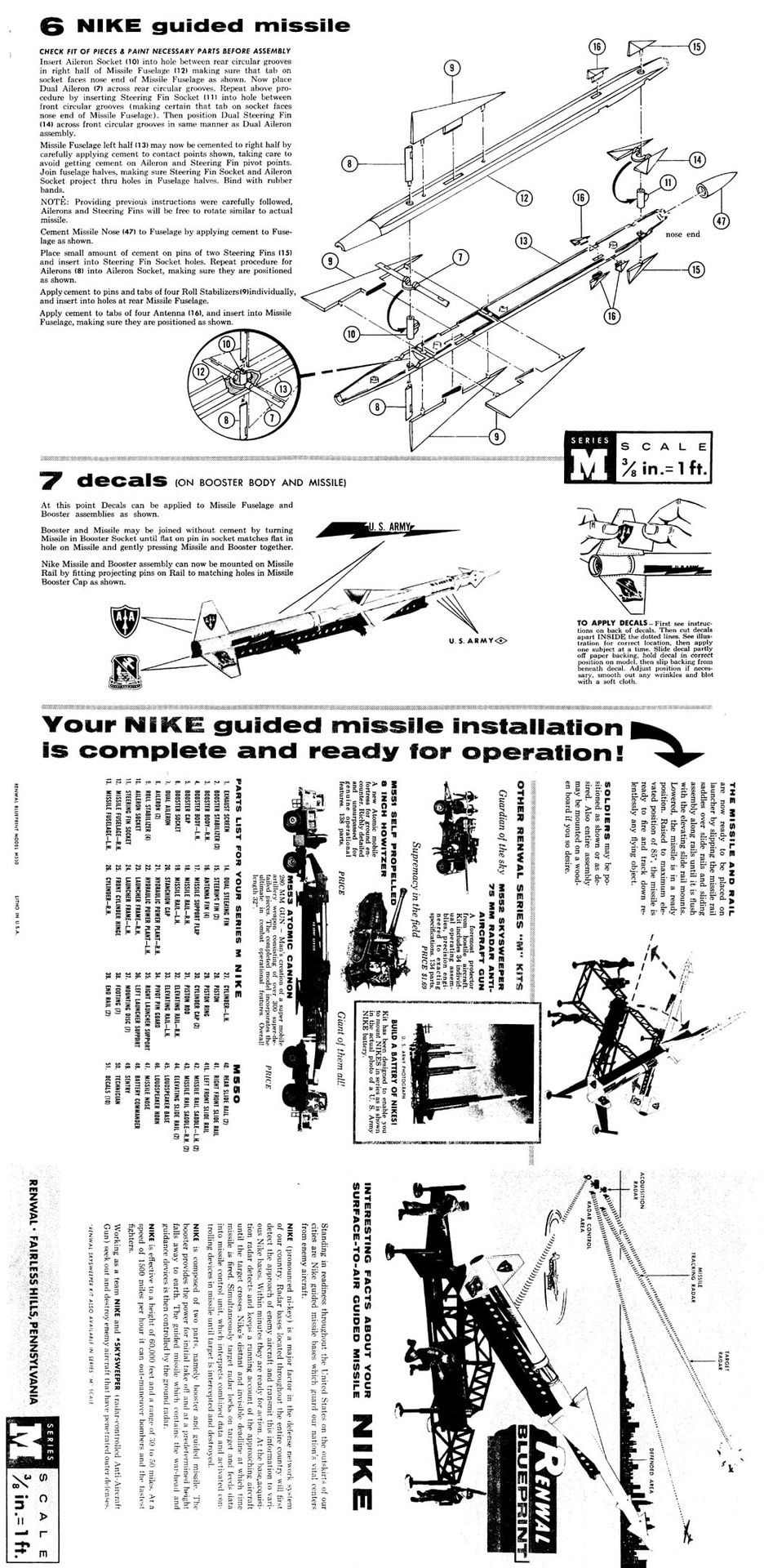

レンウォール倒産後、金型はレベルに移った。

ヒストリーメーカーズ・シリーズとして復活したが

パッケージの大きさに圧倒されてしまった。

キットのデカさからいっても、まさに横綱クラス!

完成すれば、全長約80センチにもなる。

インストのページ数もハンパじゃない。

レンウォールさん、よくぞモデル化してくださいました‥といいたい。

Wikipedia

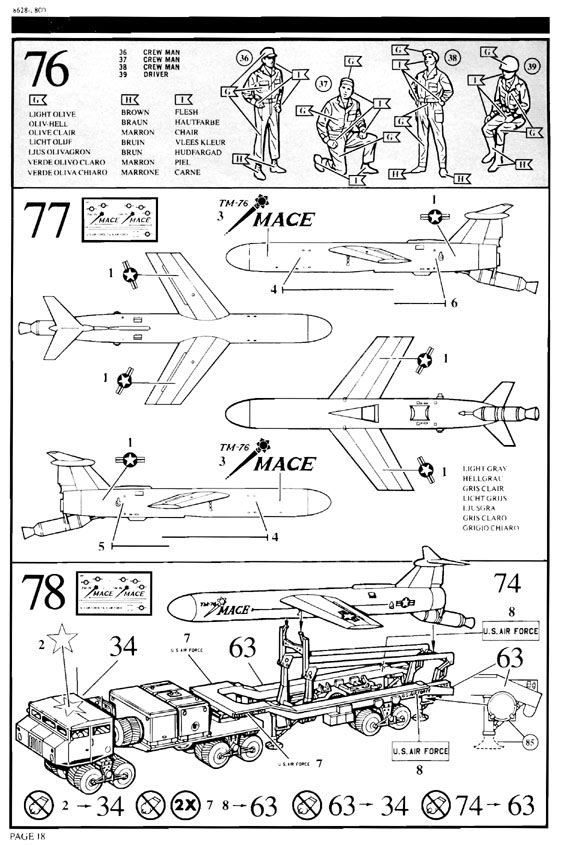

メースB運搬用テラクルーザー

製造元のFWD社広報雑誌より

核戦争をイメージさせるような

赤い空が印象的。

ICBMやロケットの大気圏再突入の際の

データ収集が目的で製作されたX機だ。

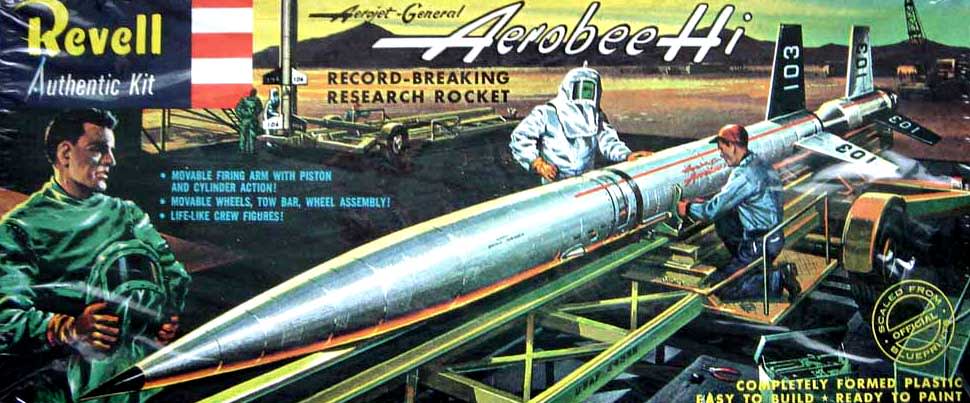

レベルのミサイルもので

もっともレアなものがx-17だ。

ホンモノが世間一般に知られていなかった

せいか、再販されることなく姿を消してしまった。

Wikipedia

Wikipedia Wikipedia

Wikipedia

YouTubeで見つけた貴重な映像。

アメリカ空軍が制作したX-17記録映画。

本体が回転しながら飛んでいくなんて、映像を見るまで知らんかったゾ。

http://www.youtube.com/watch?v=5poAAh0CoKE

1962年にアメリカ国防総省が制作した宣伝映画。

前半にミサイル発射映像が集められている。

http://www.youtube.com/watch?v=LYeeL7X-BKU&feature=relmfu

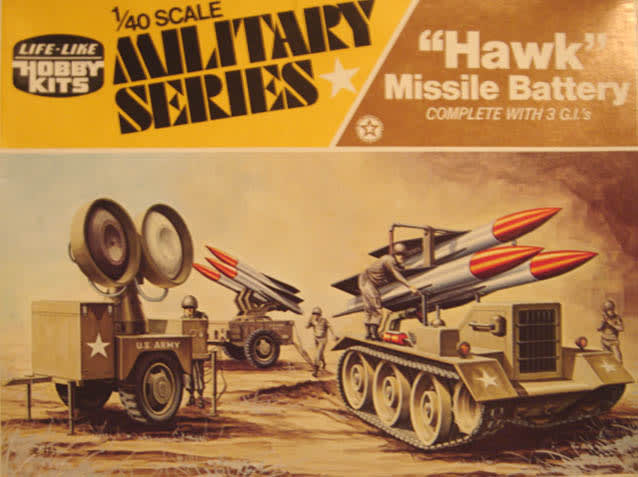

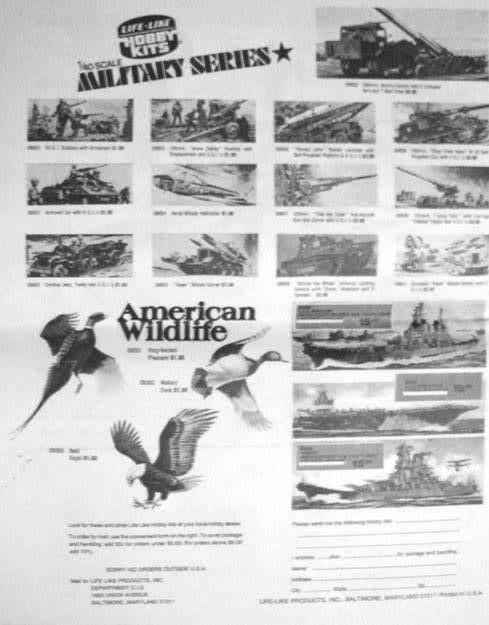

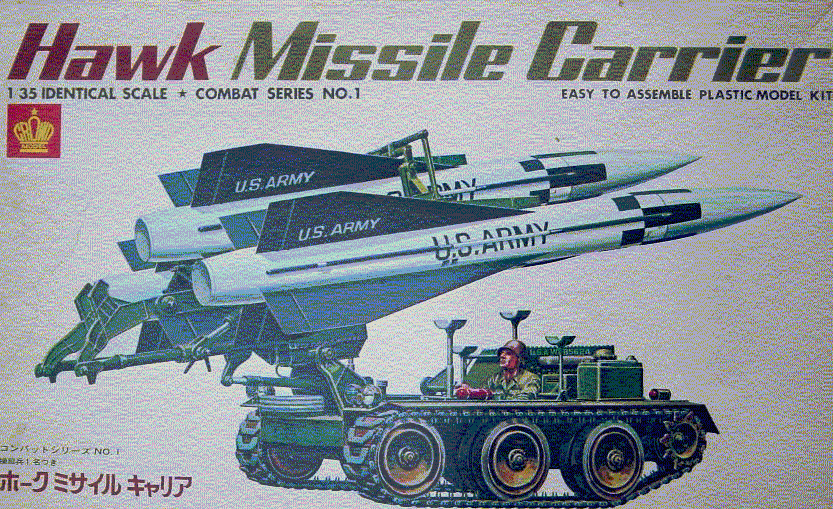

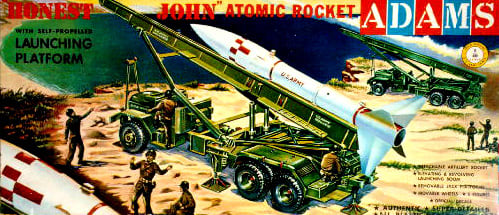

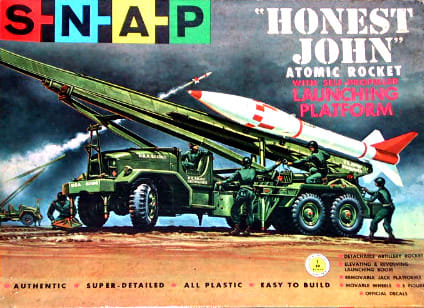

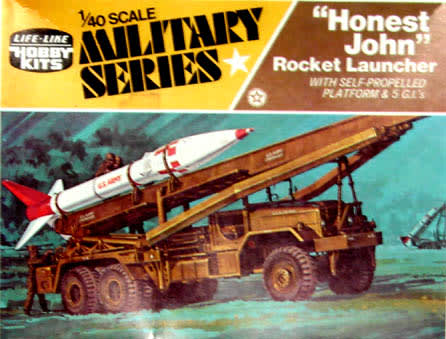

日本のクラウンがコピー商品を出していた。

1/35スケールと、タミヤを意識した表示になっているが、

実際はオリジナルと同じ1/40スケールだった。

1950年代のアメリカ陸軍のミサイルを紹介した劇映画。

コーポラル、オネストジョン、ナイキ・ハーキュリーズ、ラクロス、

ホークなどが登場。とくに、ホークミサイルキャリアによる装填シーンが

見られるのが貴重。24分17秒あたりから見るとエエよ。

http://www.youtube.com/watch?v=AW_RdCHxLgA&feature=related

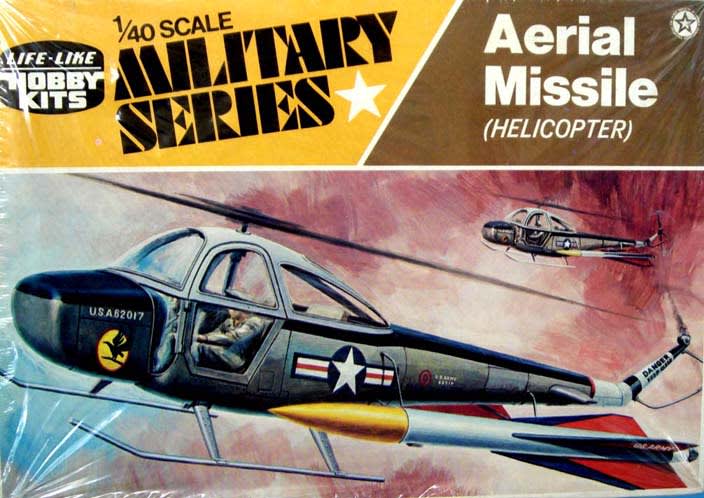

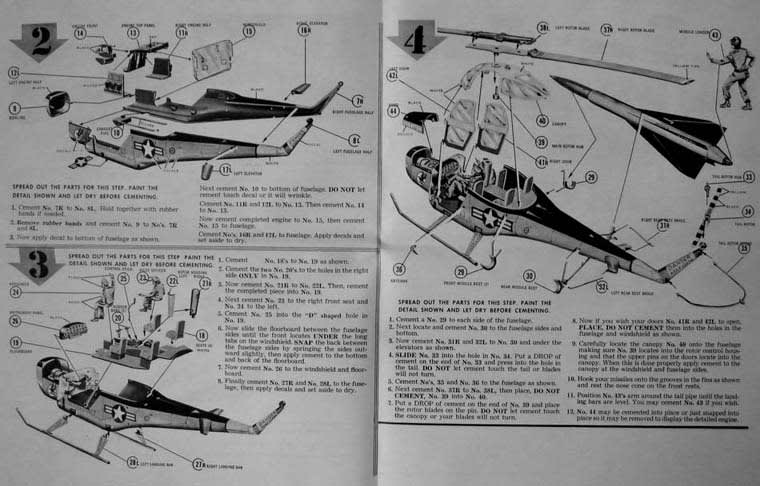

機体両脇にホークミサイルをかかえて

何とも勇ましい姿だが、このまま空中発射するわけではない。

単なる運搬なのだが、こんな小型ヘリでは荷が重すぎるような

気がする。いろいろ調べてみたが、実際にミサイルを装備して

飛行したことはないようだ。

当初、軍やメーカーにミサイルトランスポーターの構想があって、

これにプラモメーカーが飛びついたのだろうか。

それとも、プラモメーカーのおふざけだったのだろうか。

ライフライクが再販したときのもの。

クルーのサングラス姿が

わかるかな?

こちらは、ホンモノ関連資料

オネストジョン発射映像

http://www.youtube.com/watch?v=flaQcJ-ky8I&feature=related

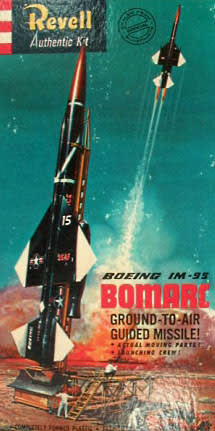

パッケージの表示をよく見ると、アメリカ海兵隊御用達ミサイルとある。

ボックスアートに描かれた兵士も、水兵さんではなく海兵隊員のようだ。

下記のインストの表示ではアメリカ海軍とあるので、チョッと混乱してしまうが

これには訳がある。

このプラモが発売された1958年より前の話になるのだが、コンベア社では

発注者の海軍以外に海兵隊にも売り込みをしていたのだ。

海兵隊では地上部隊支援用に検討することとし、1個大隊を実験部隊に充て

試験運用させることにした。

それが、レベルのパッケージに表示されたという訳だ。

コンベア社の構想では、陸上部隊用にボックスアートに描かれたランチャーを

大型のトレーラーに載せ、移動できるようにするというものであった。

しかし、当然のことながらこれだけでは敵機を撃墜できない。

レーダーや誘導装置など、支援システムが必要でこれらを地上部隊用ユニットに

すると、かなり大がかりなものになるため、機動性を重視する海兵隊は

これを嫌い、結局ボツとなってしまったのだ。

レベルのボックスアートは、丁度コンベア社が海兵隊にセールスをしていたときの

反映なのである。

でも、パッケージとインストでは使用者が海兵隊と海軍とで異なる理由は

不明のままだった。

Wikipedia

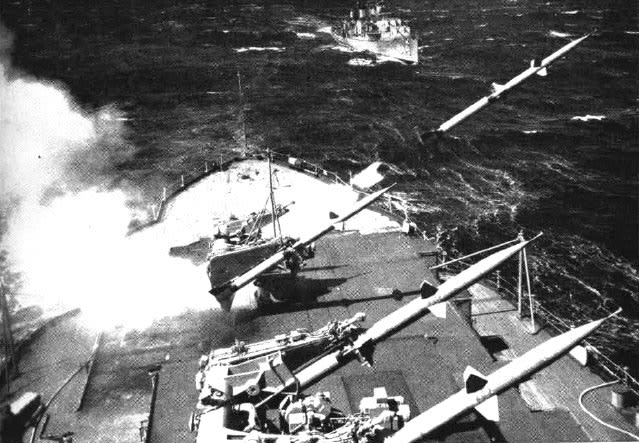

1956年のニュース映画より、テリアの発射映像

http://www.youtube.com/watch?v=ghCaBHA8mD0

1950~60年代のアメリカ海軍御用達ミサイル映像

貴重な映像盛りだくさん!

http://www.youtube.com/watch?v=n46D6frXVao

1950~60年代のアメリカ海軍御用達ミサイル映像Part2

http://www.youtube.com/watch?v=rUbgtRPkYtE&feature=related

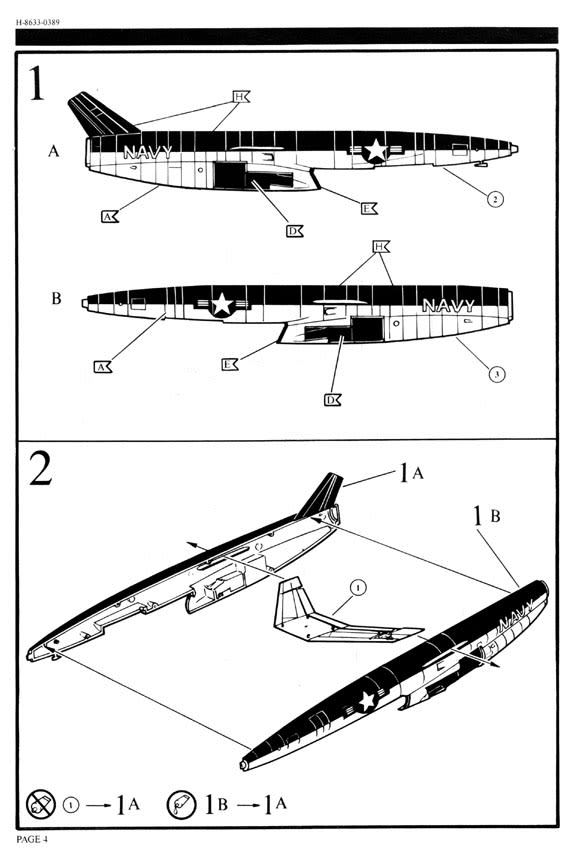

レギュラスⅡ発射・クラッシュ映像(雑音あり、音声は消してネ)

http://www.youtube.com/watch?v=GbPd5SPElMY

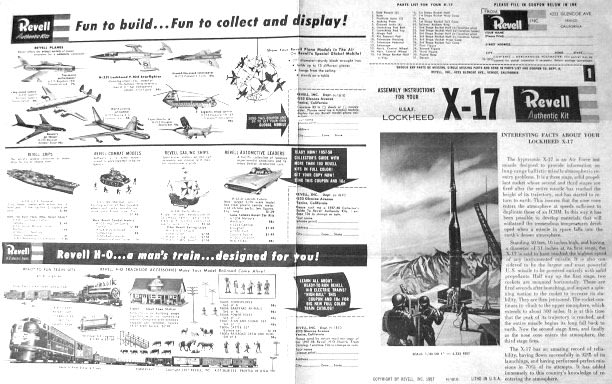

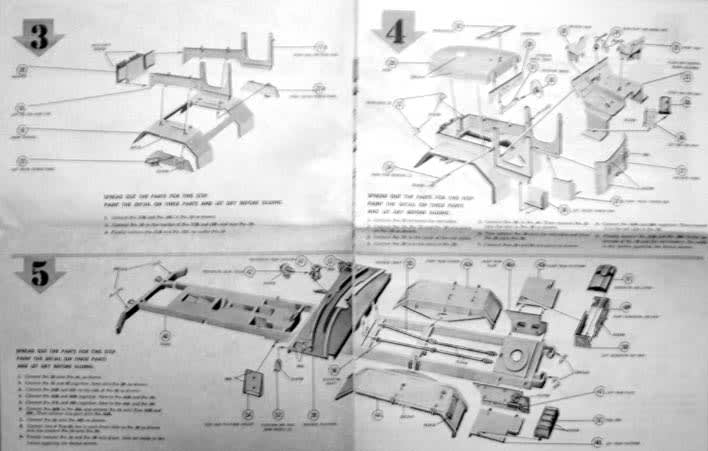

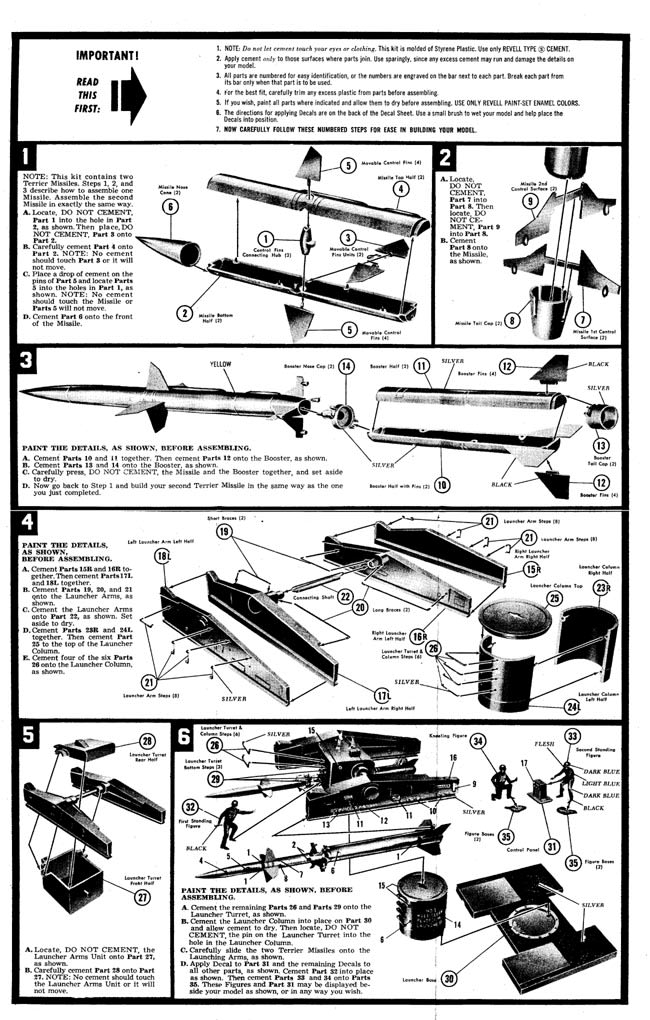

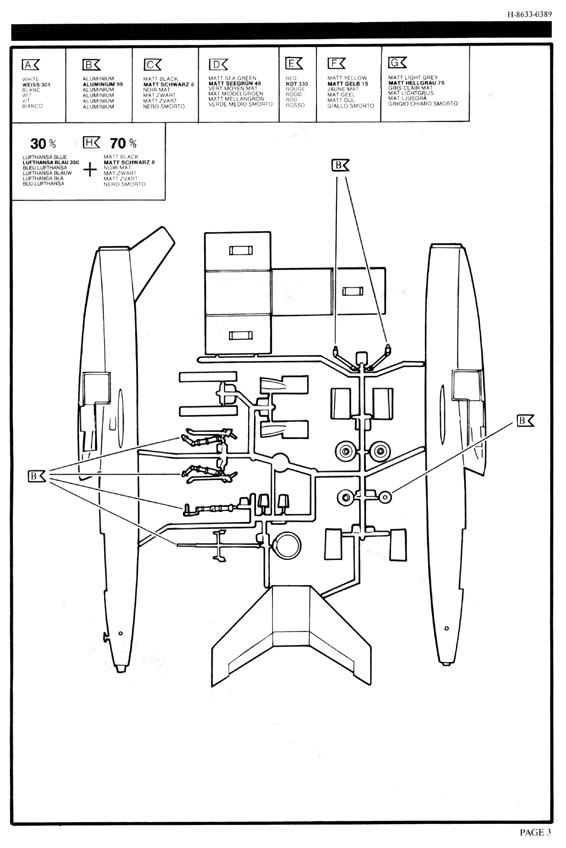

インスト2種。

基本的に内容は同じだが、レイアウトや記載内容が

多少異なるものになっている。

その1

その2

部品番号18Aの人形の図が、上記その1のインストと異なる

姿で描かれている。

画像4点ともWikipedia

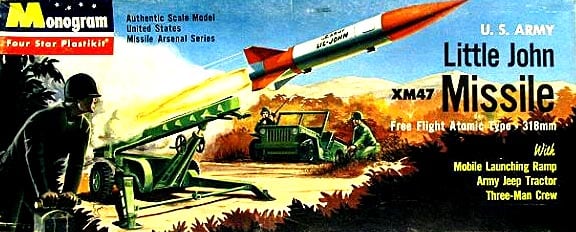

リトルジョン発射映像

http://www.youtube.com/watch?v=ljbxkMvbucY&feature=related U.S.ARMY

U.S.ARMY U.S.ARMY

U.S.ARMY

SS-10有線誘導対戦車ミサイル発射映像

http://www.youtube.com/watch?v=-vivsiToYT8

エジプト軍、有線誘導対戦車ミサイルでイスラエル戦車を

撃破!…ヤラセみたいな気もするが…

http://www.youtube.com/watch?v=Q9coa0r_GLQ

前にも書いたことだが、このボックスアートは第三次世界大戦をイメージさせるものとして

なかなか秀逸だ。後方にニューヨーク風のビル群があり、その上空はナイキに撃墜されたと

思われる爆撃機が描かれる。ナイキを発射位置に移動させて、ただちに退避する地上要員。

その緊迫した姿に、大音量の防空サイレンも聞こえてきそうだ。

メーカーは異なれど、上と同じコンセプトで描かれたと思われる(多分)。

そういえば、防空サイレンといえば…

現代の自由の鐘の音が、防空サイレンの警報音だという発想が

オモシロい。壊滅的な空爆を受けたことがないアメリカならではの

キャッチコピーなのかもしれない。

LIFE photo archive hosted by Google

LIFE photo archive hosted by Google

LIFE photo archive hosted by Google

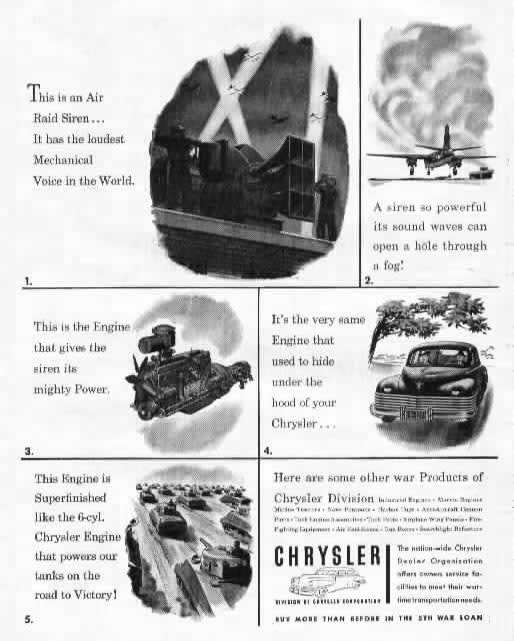

周辺のビル群と比較すると、このビルは相当な高さであることがわかる。

第二次世界大戦時、アメリカでは枢軸国の空襲対策に大量のサイレンが設置

されたが、その後の冷戦ではソ連の空爆に備えて、より大音量の強力なサイレンが多数増設された。

この当時生産されたサイレンは、クライスラー・ベル社の「ビクトリーサイレン」が知られており、

180馬力を発生させるパワフルV8エンジンで駆動するものであった。

重量は約2.7トンあり、8キロ離れた場所でも聞こえるように作られていた。

1952年から57年までの期間に生産され、都市部では写真のように高層ビルの屋上などに設置され、

警報音が広範囲に聞こえるようになっていた。

なお、一連の写真の撮影場所だが、おそらくクライスラーのお膝元でもあるデトロイトでは

ないかと思われる(私の勝手な想像です)。

1950年代のクライスラー製防空サイレン音(動画なし)

サイレン駆動用エンジン音も聞けるゾ。

http://www.youtube.com/watch?v=J9hPHw_EKBU

見にくいので、一部修正したものが下記。

レンウォール倒産後、金型はレベルに渡りヒストリー・メーカーズとして復活した。

ただ、往年のレベル製品と比較すると、精度が落ちるのはやむを得ない。

ミニットマン空中発射

http://www.youtube.com/watch?v=It7SQ546xRk

スケールモデルにお遊びの要素を加えたのが、コレ。

オレも忘れないでくれヨ!

1961年にアメリカ空軍が制作したX-15の記録映画

http://www.youtube.com/watch?v=-N646XdTl3w

X-15の劇映画といえば… Wikipedia

Wikipedia

1961年公開のアメリカ映画『X-15』

チャールズ・ブロンソンが出演していた。

テレビでも過去(ホントにむかし昔だが)に何回か放送していたので

50代以上の方ならご存じだと思う。

X-15に関する書籍では、講談社+α文庫の

ものが入手しやすいだろう。この計画の全体像が

わかり貴重だ。また、採用はされなかったものの

ダグラス、ベル、リパブリック各社の設計案も

記載されており、興味深い。

ちなみに、各社設計案の評価だが本書によると

ノースアメリカンとダグラスがほぼ互角、ベル、

リパブリックと続く。なかでも、リパブリックに対する

評価は、あらゆる面で良くなかったらしい。

各社がX-15の設計案を提出したのが、1955年なので

この時点での企業の技術レベルがわかってオモシロい。

そういえば、この時期のリパブリックはパッとしない

状態だったナ。

アトラス・ロケット本体をベースにした実験衛星のプラモ。

これはホーク社が勝手にデッチ上げたものではなく、

当時アトラス製造元のコンベア社が構想していたものをモデル化した。

1955年のアメリカ雑誌に注目!

1955年12月に発売されたアメリカの雑誌「MECHANIX ILLUSTRATED」に

驚くべきものを発見した。

わずか3ページの記事なのだが、レベルの金型製作風景が紹介されているのだ。

なお、表紙のリンカーン・フューチュラは、プラモではなくソリッドモデルで、

この製作記事が掲載されていた。

以下、図面引きから始まって金型の製作、テストショット、製品の完成へと続く。

1950年代当時のレベル開発スタッフの顔ぶれがわかり、メチャ貴重!

50年代から60年代前半のレベル黄金期を支えた

原型師のAnthony(Tony) Bulone氏の写真が貴重。

リアルでイキイキとしたフィギュアは、いまでは伝説の存在。

ところで、ここのページの記載では、Tony Balone氏となっているが

ミスプリントなのか?

偉大なる原型師Anthony(Tony) Bulone氏の映像と作品群

http://www.youtube.com/watch?v=2-dIA-lPvbE

1955年に、これほどまでのスケールモデルを

開発していたレベルの技術水準に脱帽!

次回の更新は2月15日夜の予定です。