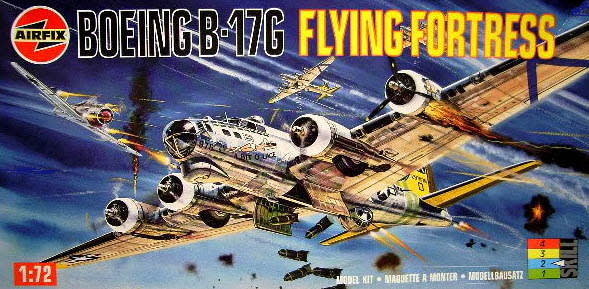

アメリカ軍によるボックスアート奪還大作戦

アメリカ軍によるボックスアート奪還大作戦 今回はお休みです

今回はお休みです テレビドラマに見る

テレビドラマに見る

アメ車

あれこれ

あれこれ

特設美術館

じゃじゃ馬たちは

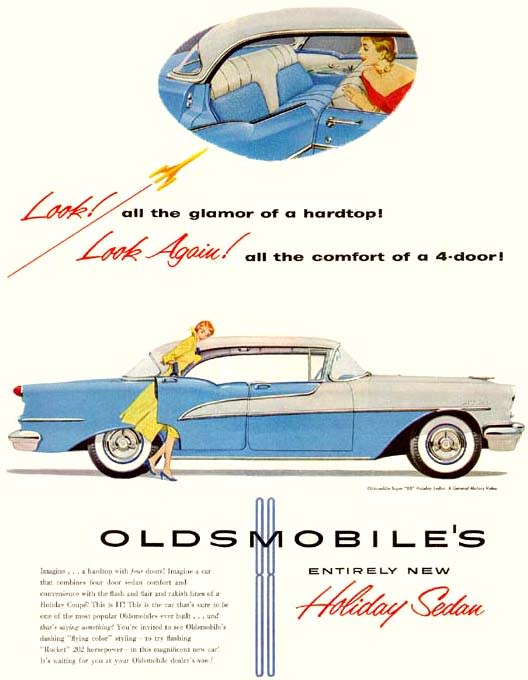

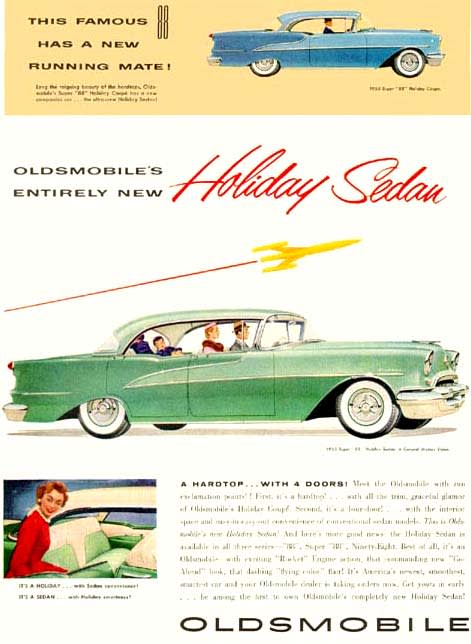

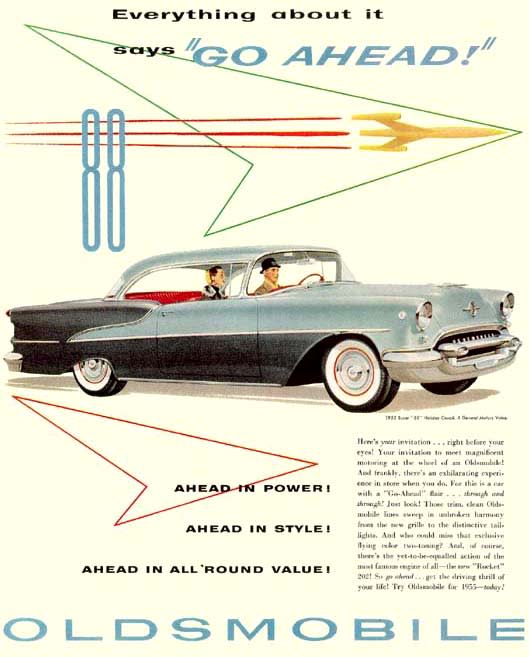

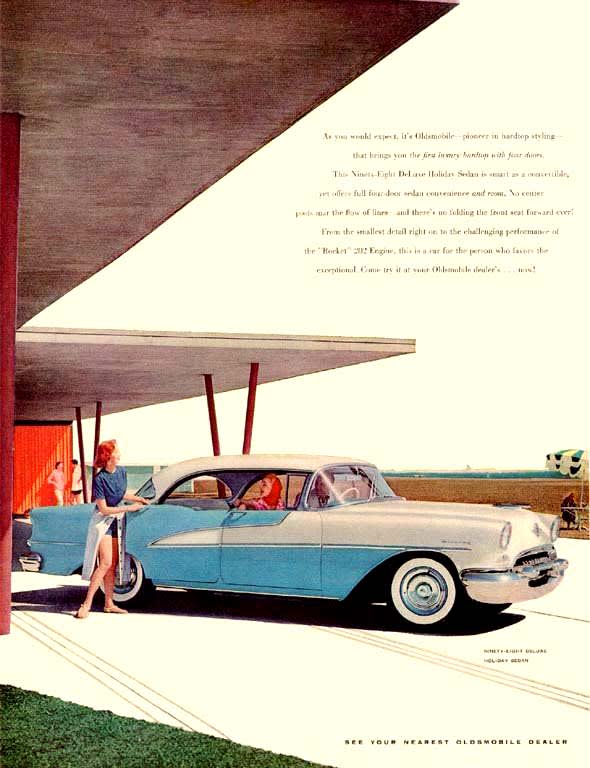

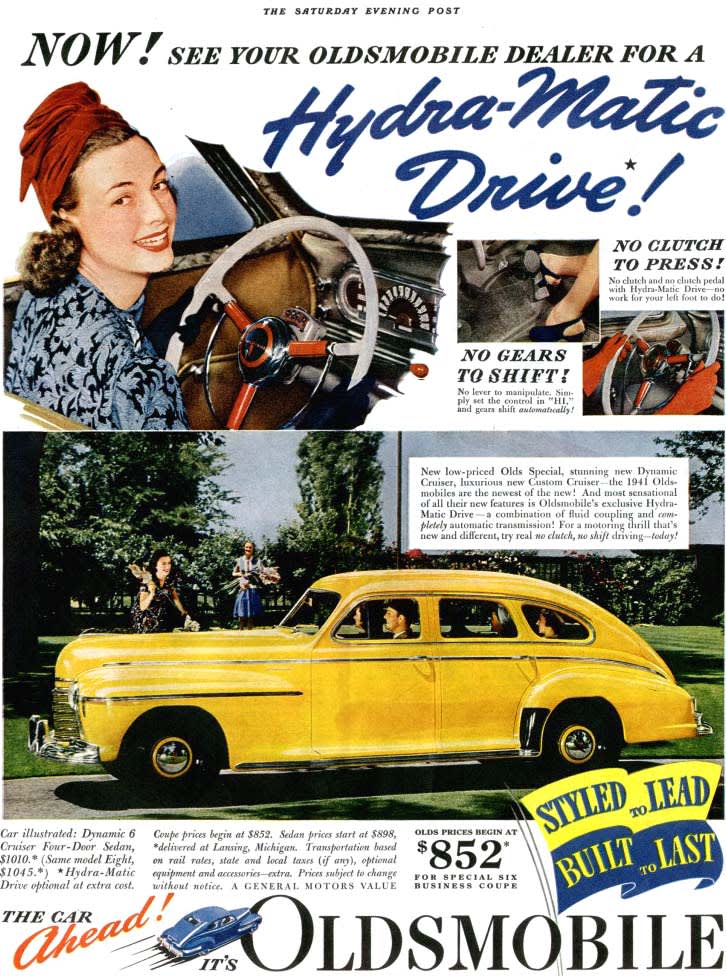

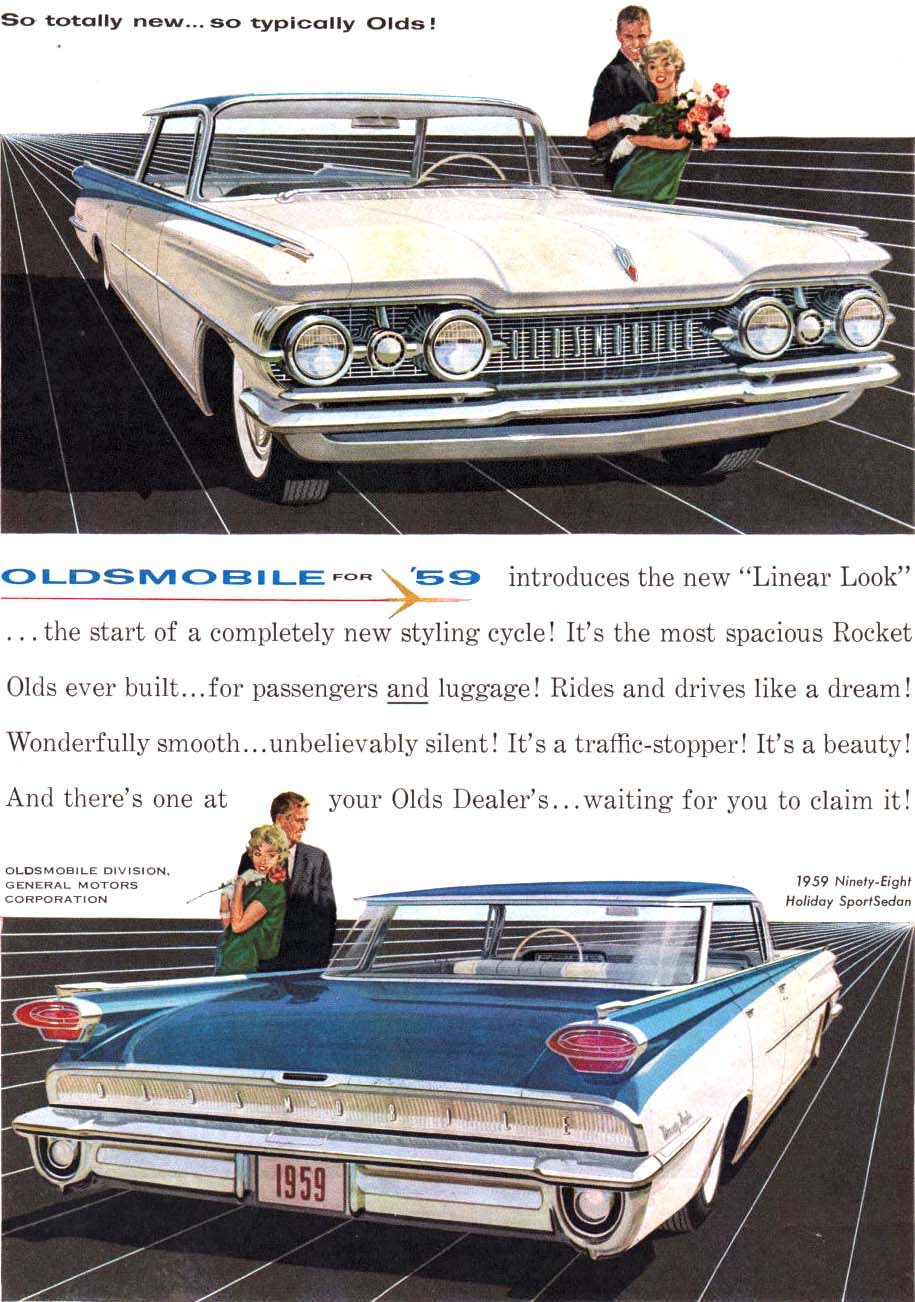

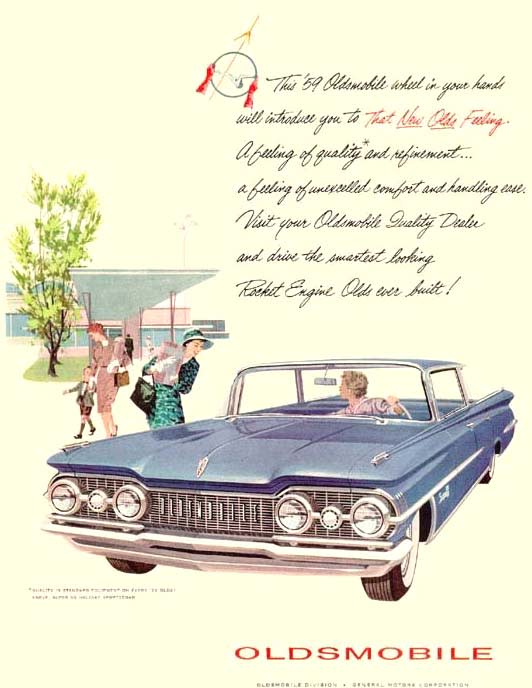

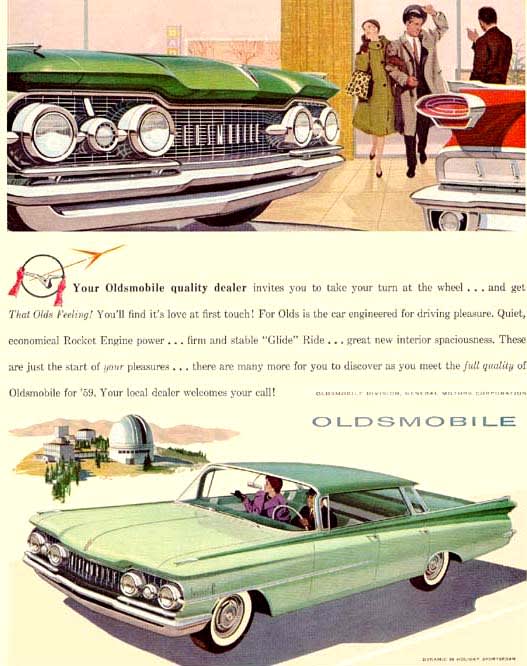

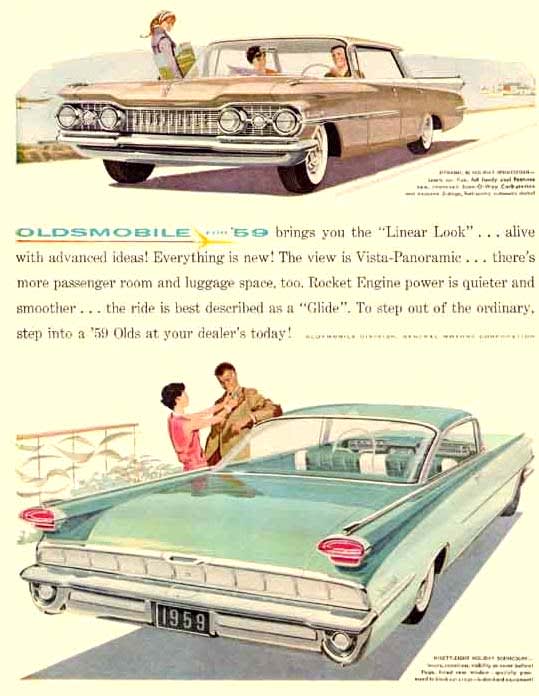

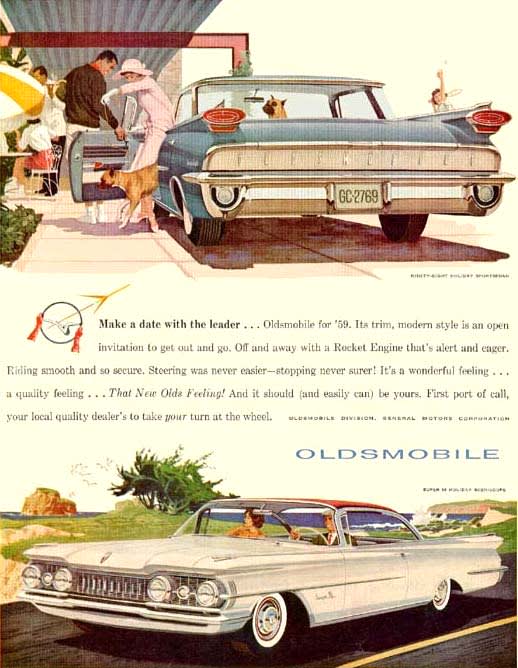

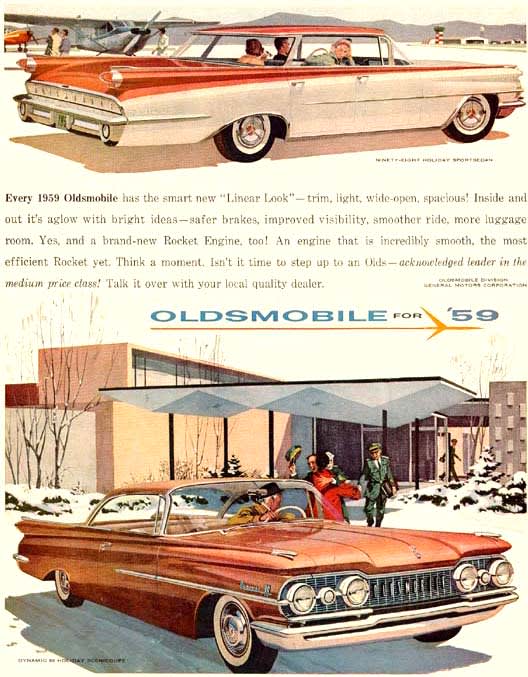

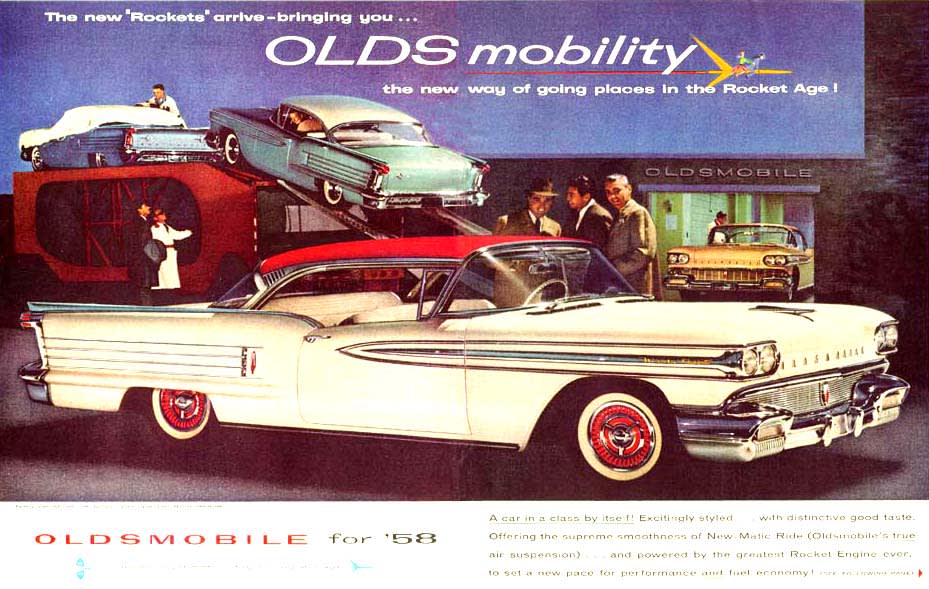

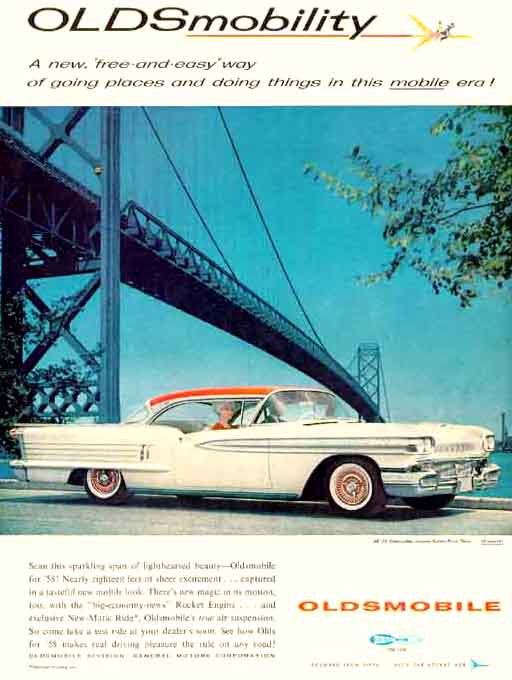

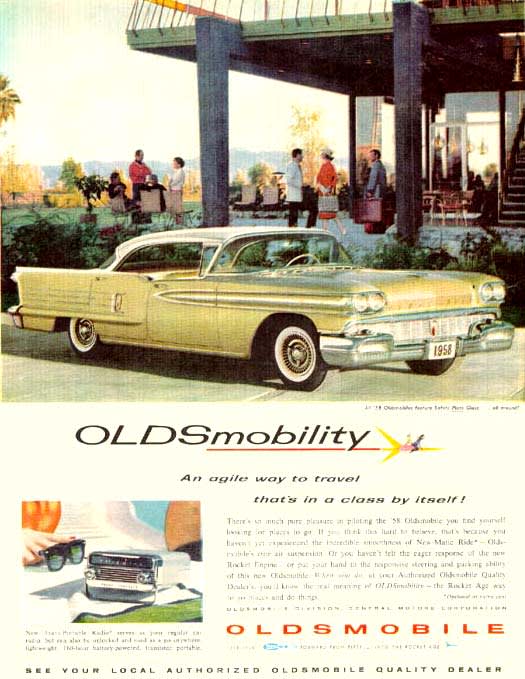

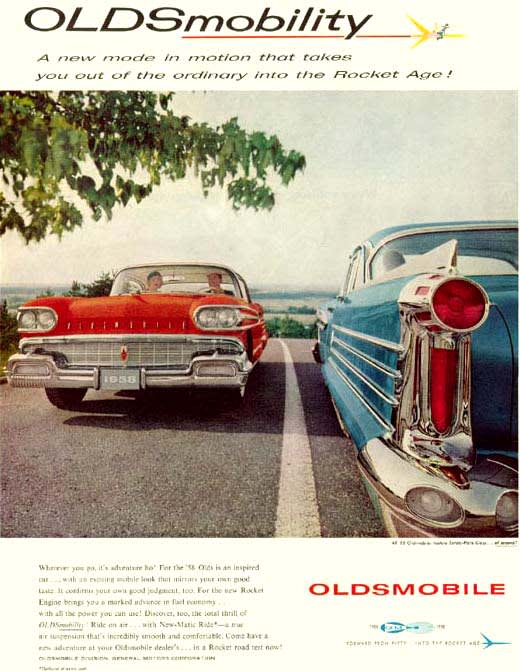

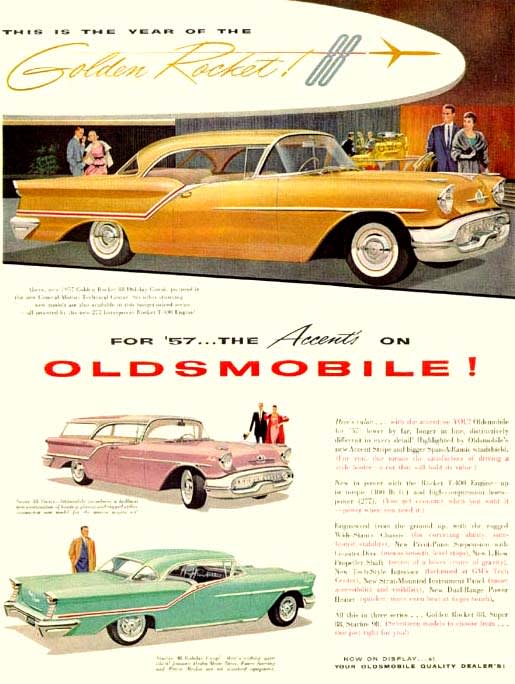

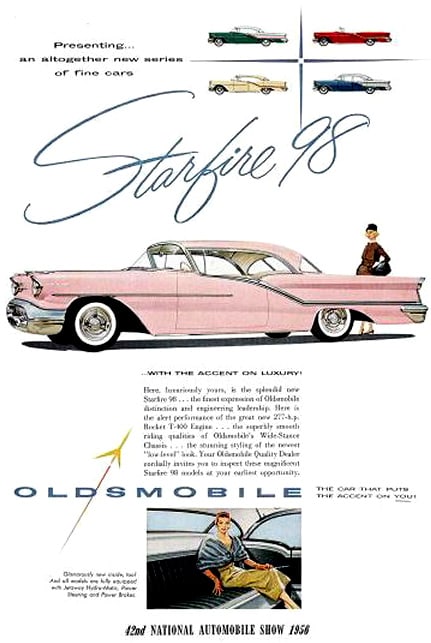

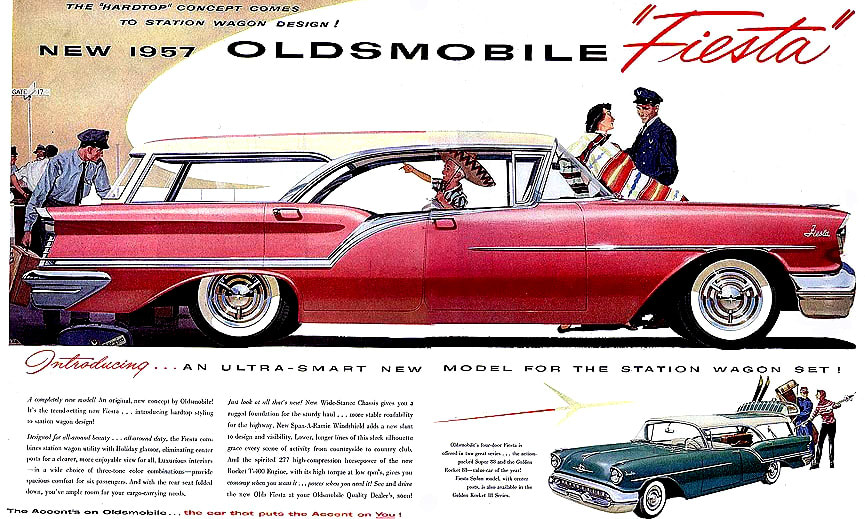

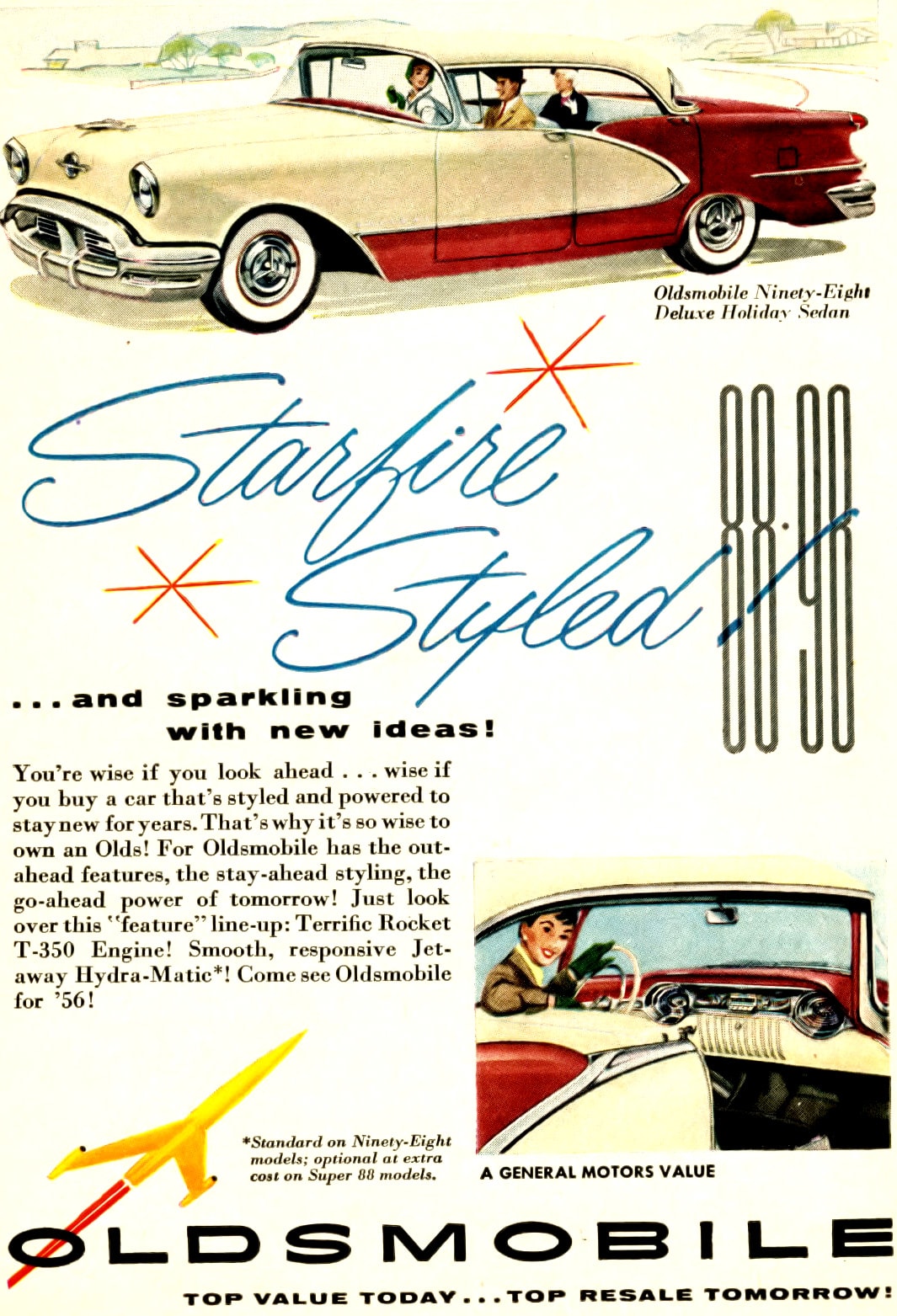

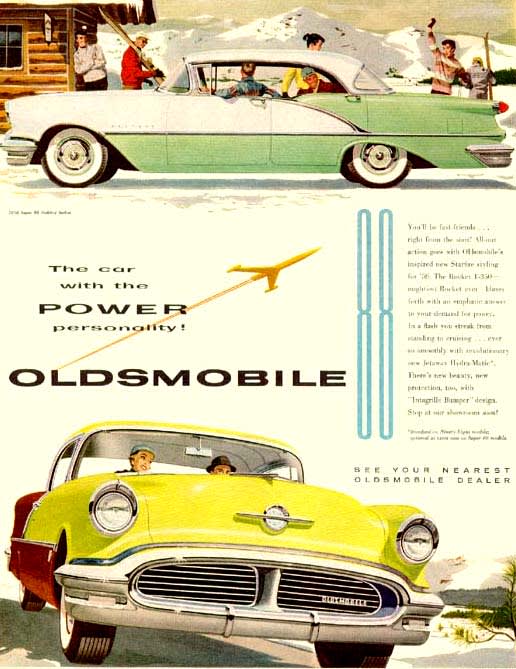

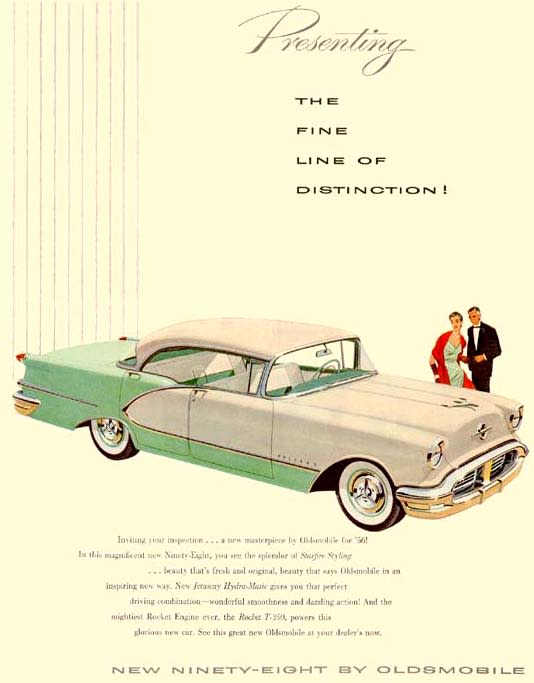

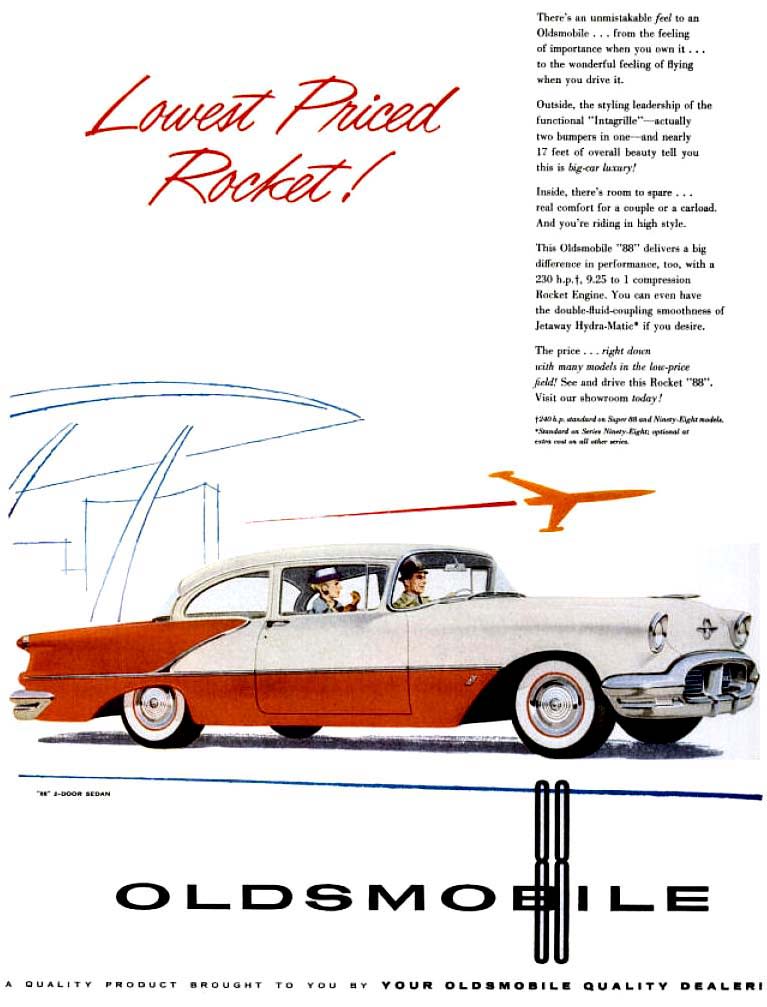

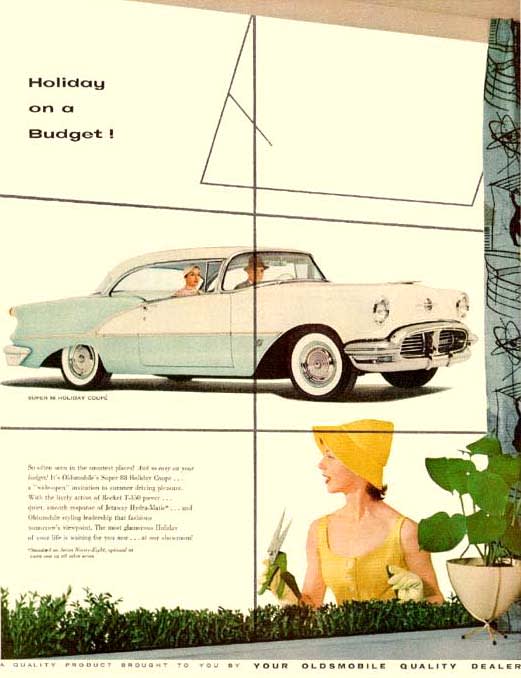

オールズモビルに乗って

やってきた!

Wikipedia

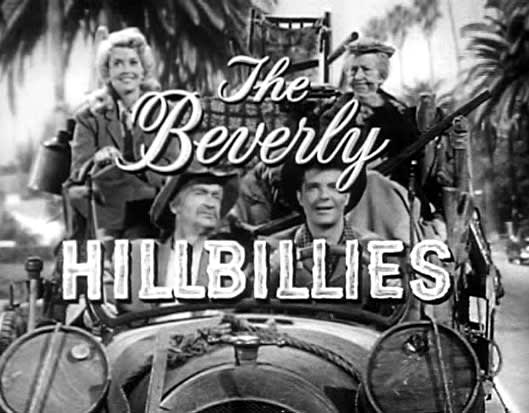

エリー(ドナ・ダグラス) グラニー(アイリーン・ライアン)

ジェド・クランペット(バディ・イブセン) ジェスロ(マックス・ベア)

ある日自分の土地から石油が出て、一夜にして億万長者になった

クランペット家。いままで住んでいた山奥から、ビバリーヒルズという超高級住宅地に

引っ越してきたのだが、日々の生活は西部開拓時代とまるで変わらない。

場所にそぐわないトンチンカンな行動で、毎回とんでもない騒動を引き起こすという

コメディーが、この『じゃじゃ馬億万長者』だ。

放送当時地方の人間をバカにしているという批判もあったようだが、CBSで1962年から

1971年まで放送されるという大長寿番組となった。

日本ではモノクロバージョンが1963年の毎週火曜午後7時から午後7時30分まで

日本テレビで放送された。

その後、カラーバージョンが1968年から1969年にかけて毎週日曜の午前10時から

午前10時30分までフジテレビで放送された。

『じゃじゃ馬億万長者』というと、こちらのカラーバージョンを見た方が多いのではないかと思う。

YouTube

『じゃじゃ馬億万長者』のオープニングおよびエンディング。

モノクロバージョン。

https://www.youtube.com/watch?v=QtvTE3m5jpM

『じゃじゃ馬億万長者』のオープニング・カラーバージョン。

http://www.youtube.com/watch?v=NwzaxUF0k18

『じゃじゃ馬億万長者』の第一回目エピソード。

http://www.youtube.com/watch?v=sBmYkXVteaU

YouTube

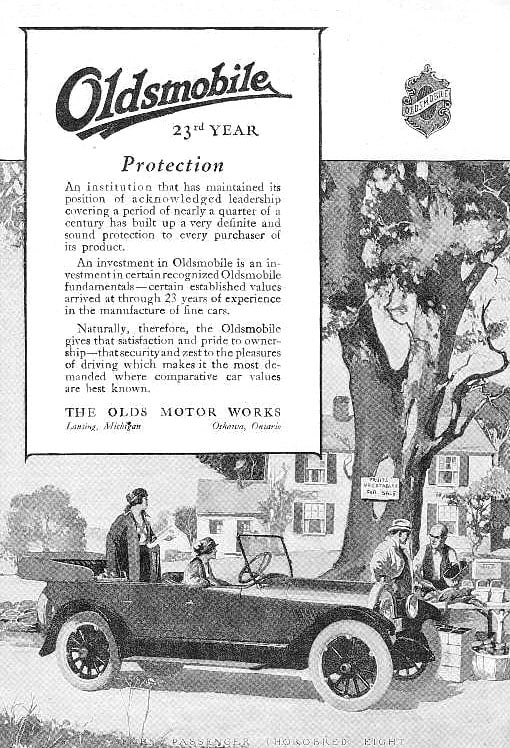

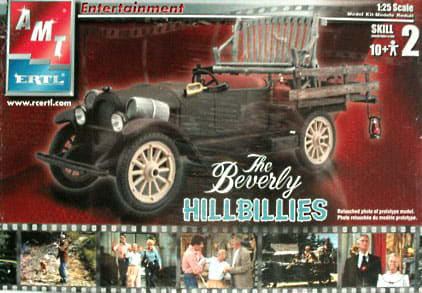

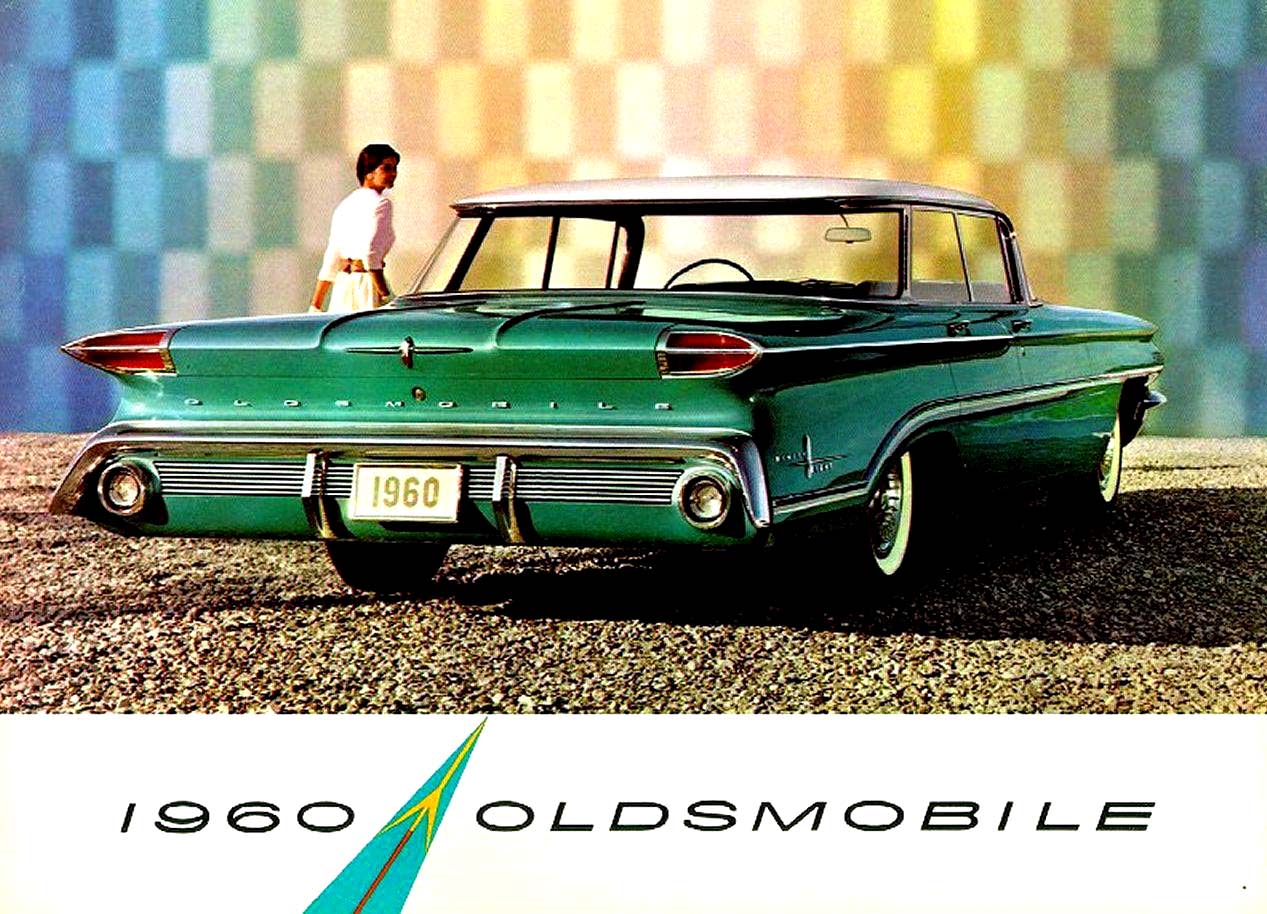

大量の家財道具満載で車種がわかりにくいが、

オールズモビル・ロードスター1921年型のように思える。

YouTube

YouTube

YouTube

YouTube

モノクロバージョンとカラーバージョンとではクルマの搭載品が

微妙に異なっている。

Wikipedia

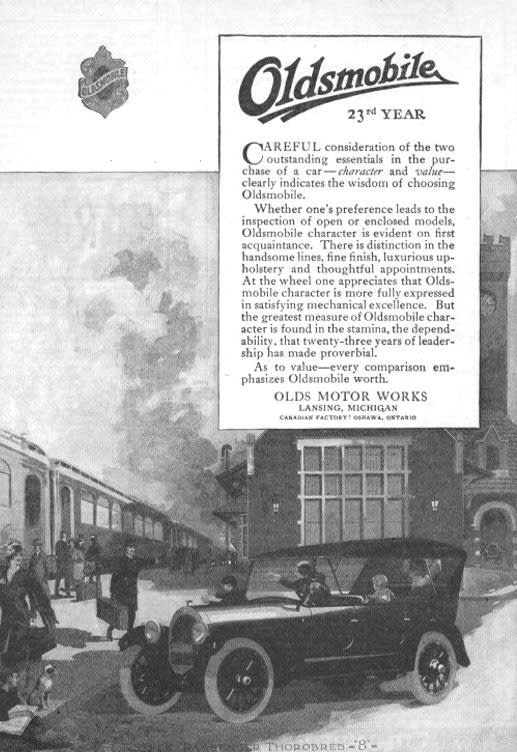

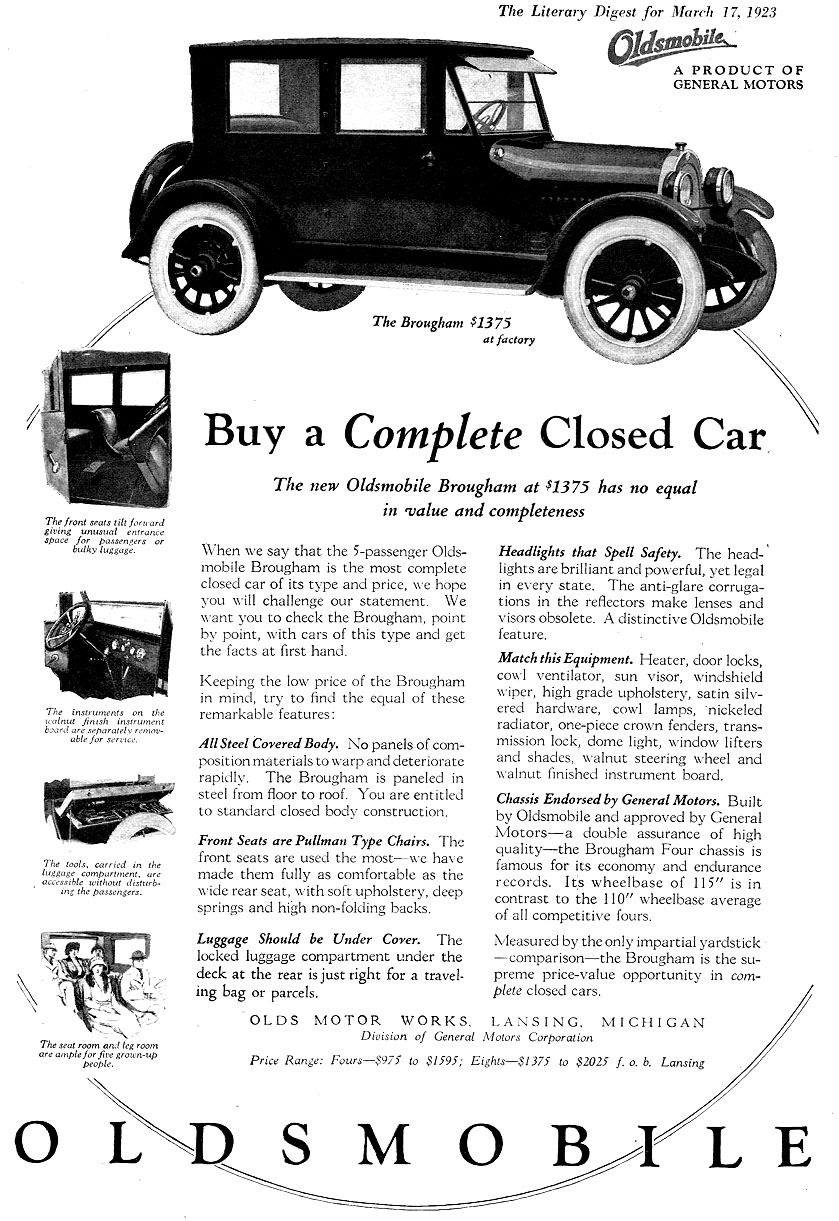

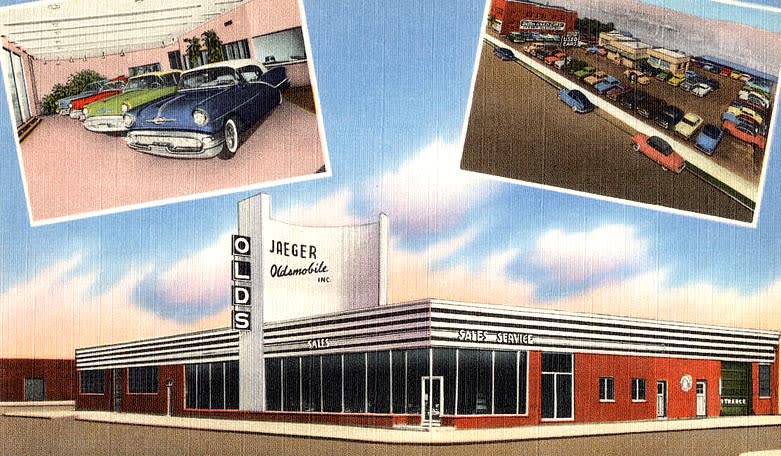

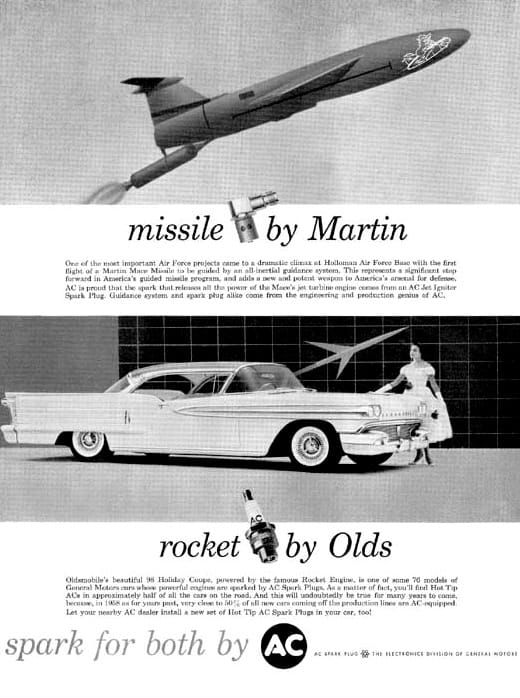

Oldsmobile1920

Oldsmobile1921

Oldsmobile1923

Oldsmobile1923

Oldsmobile1923

Oldsmobile1921

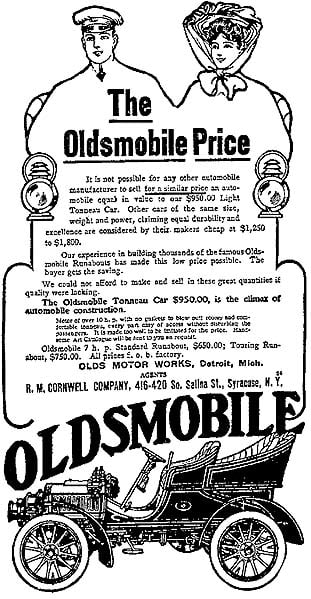

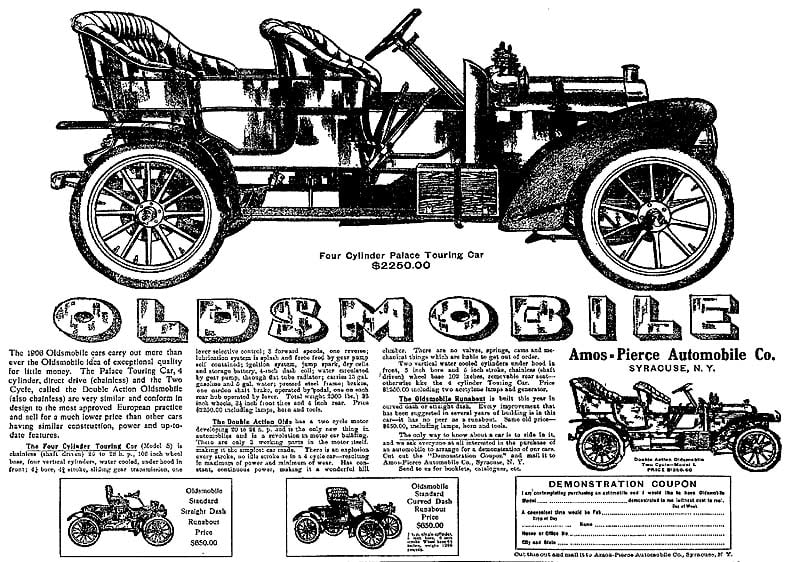

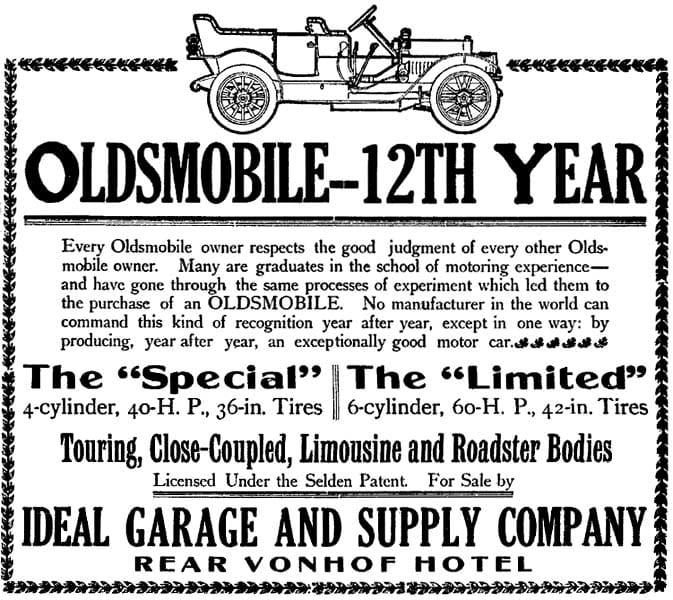

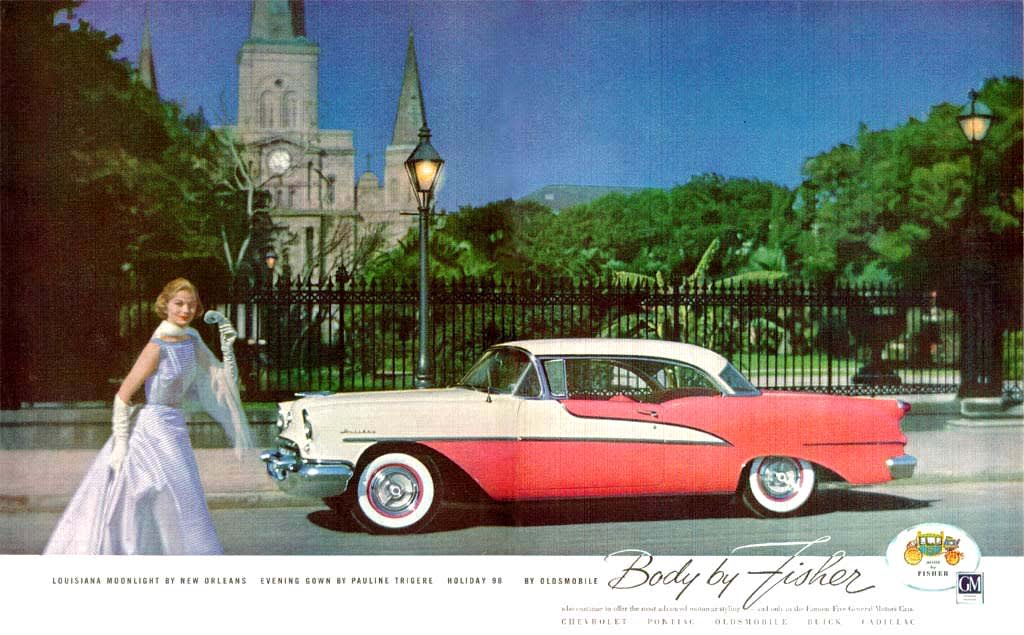

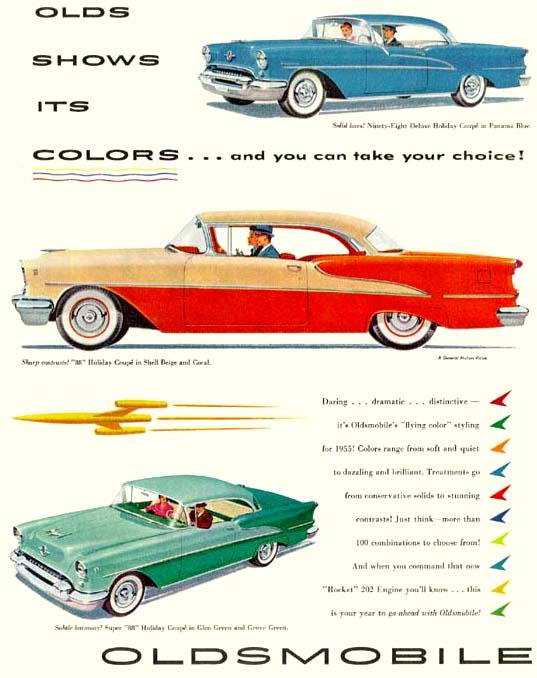

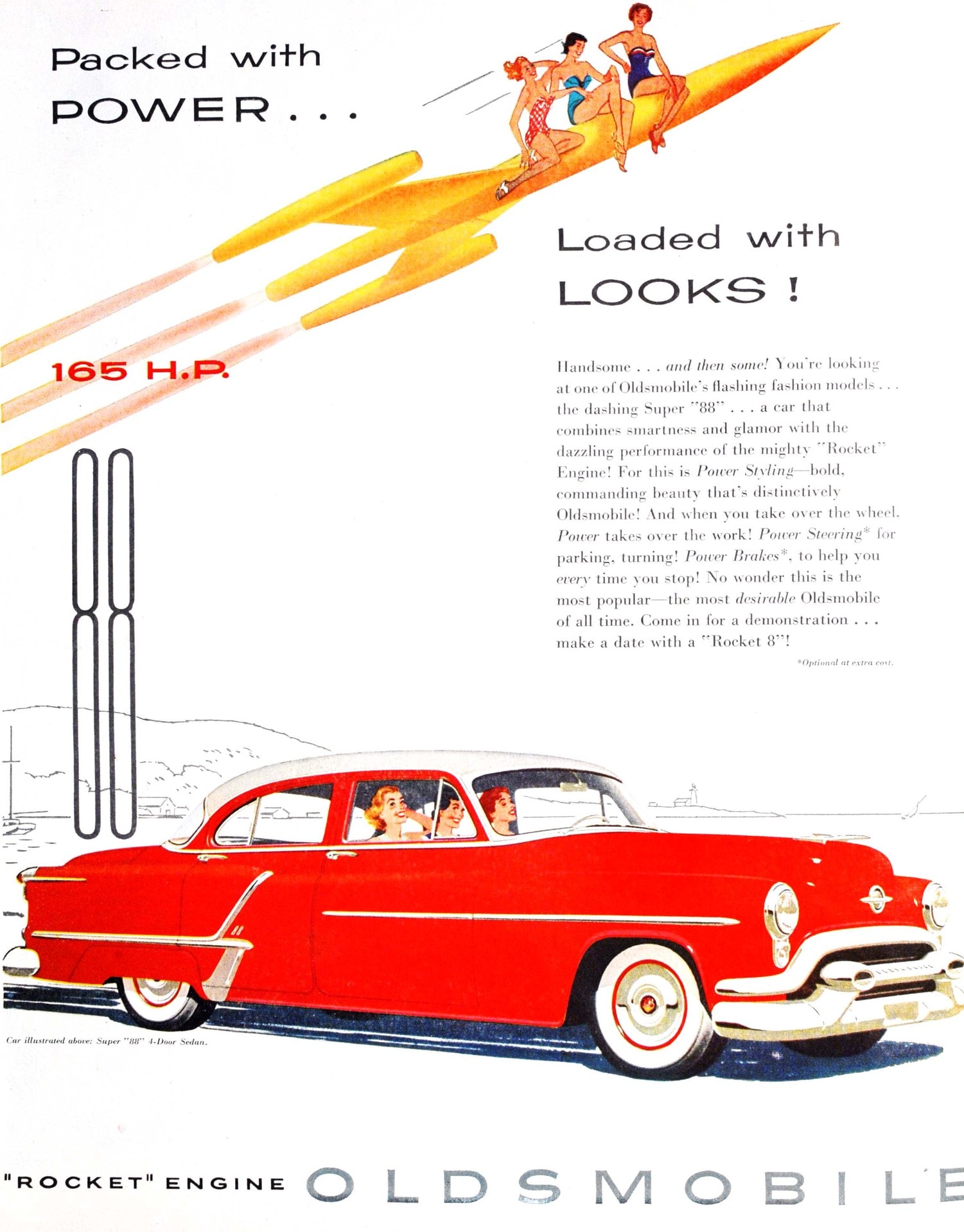

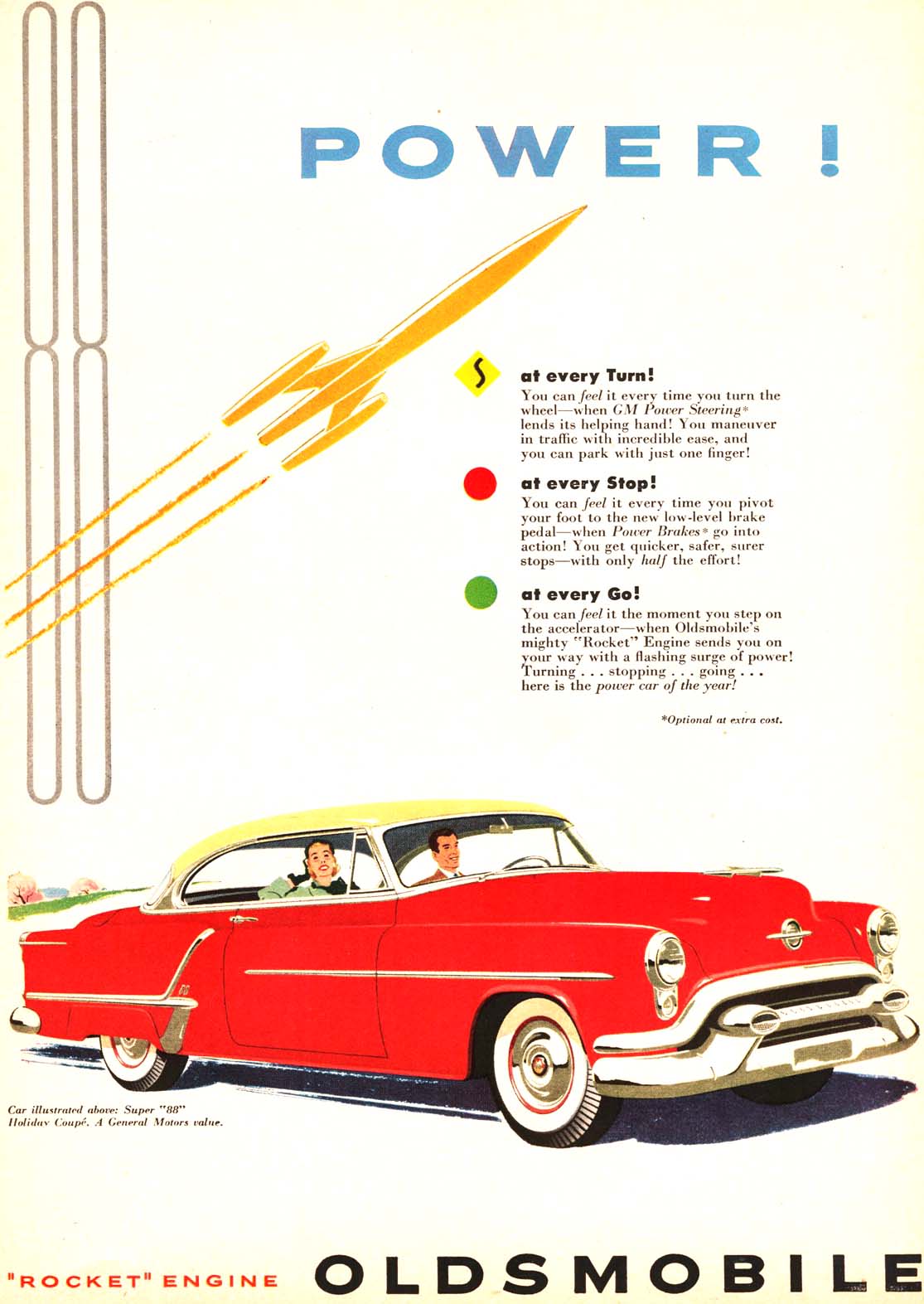

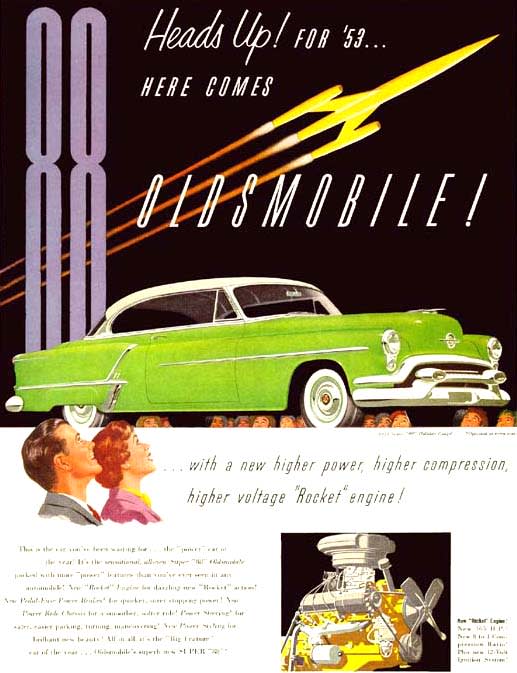

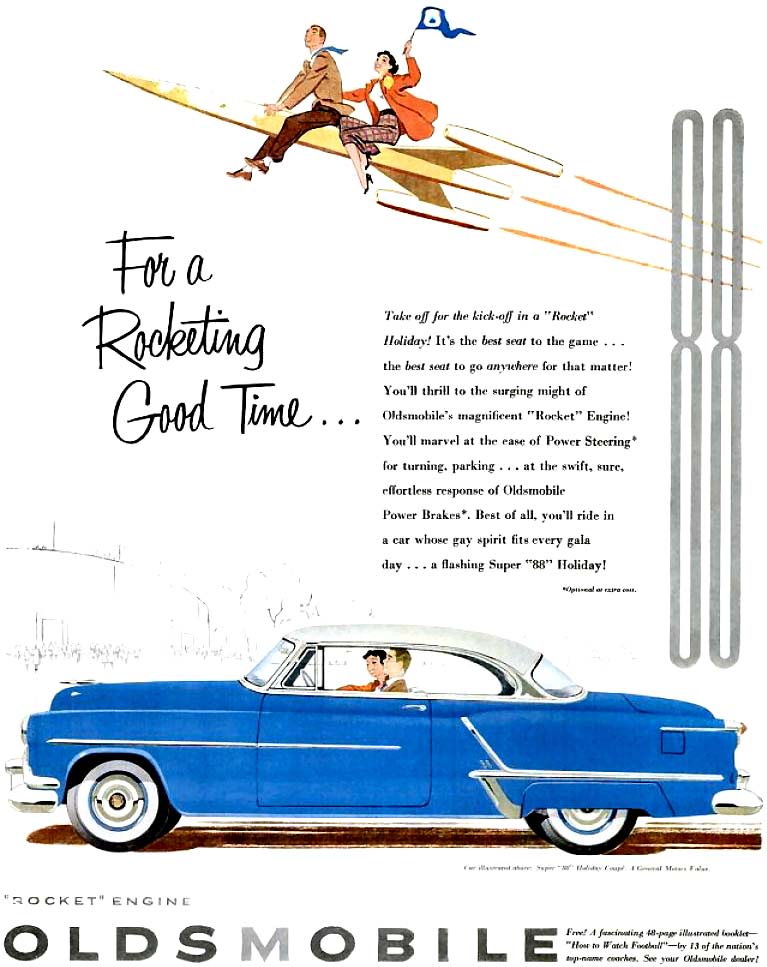

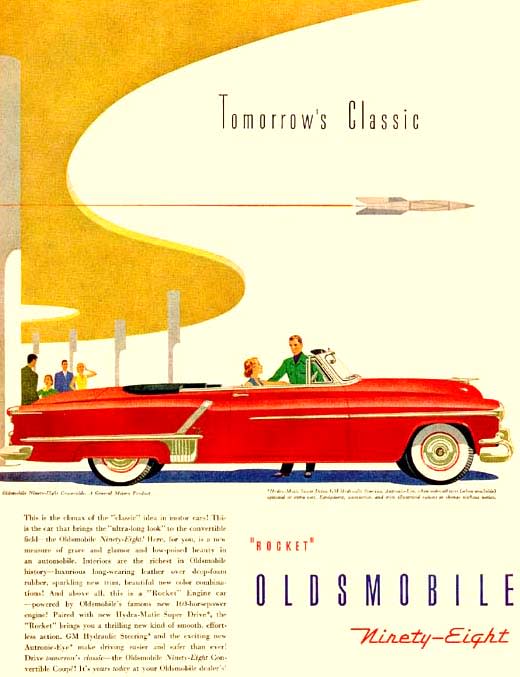

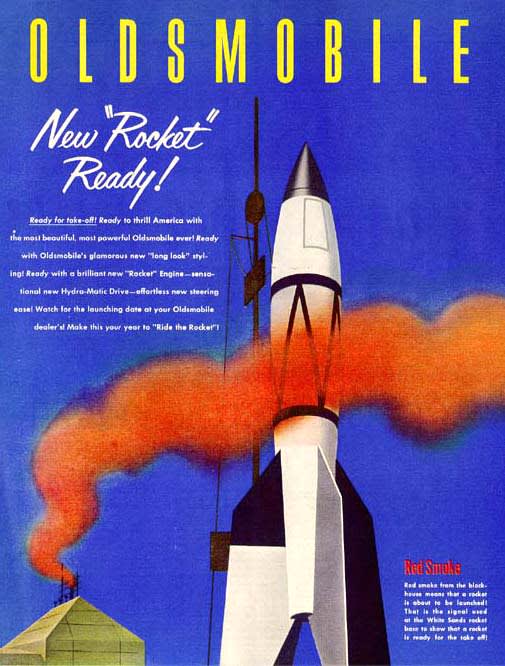

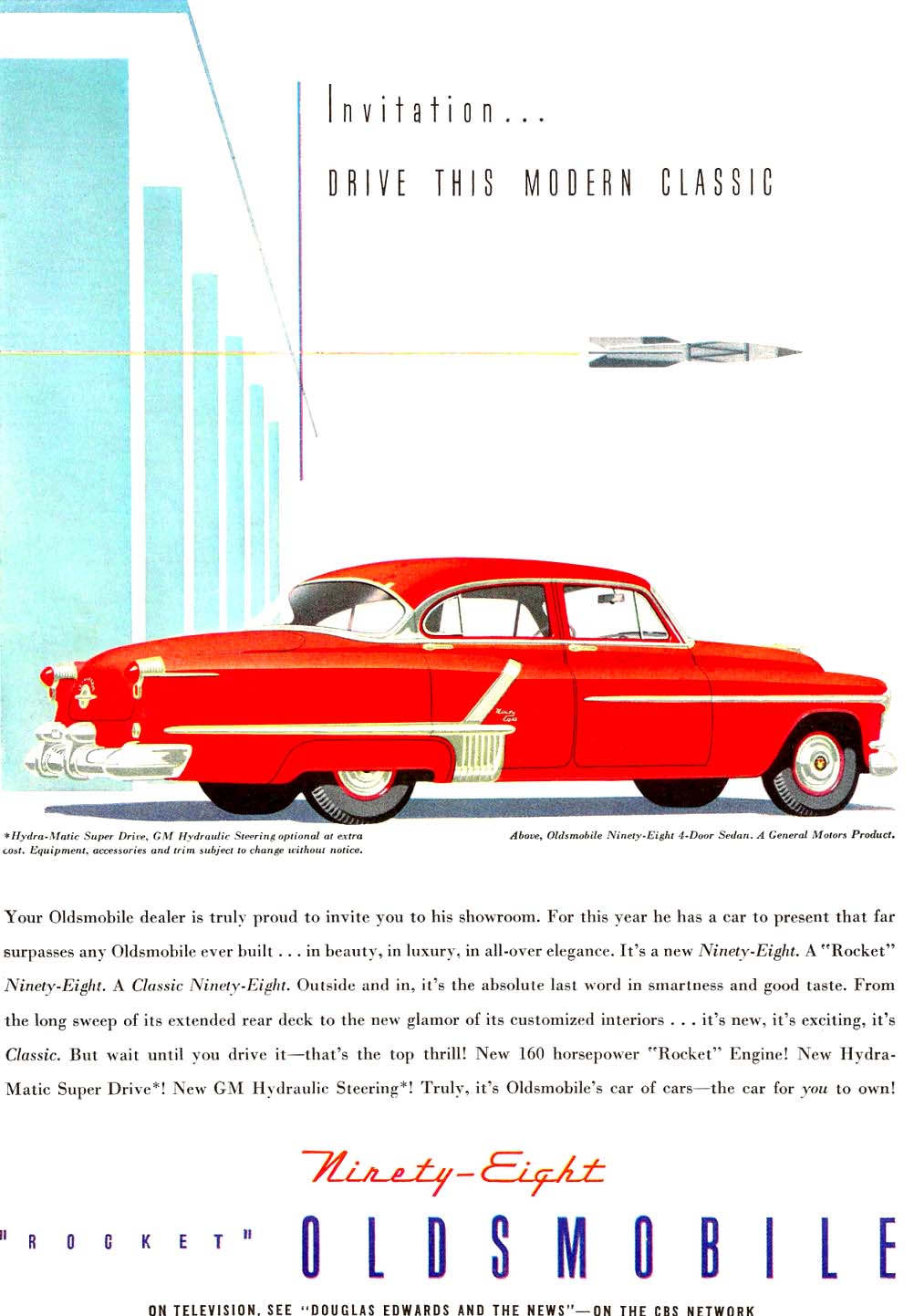

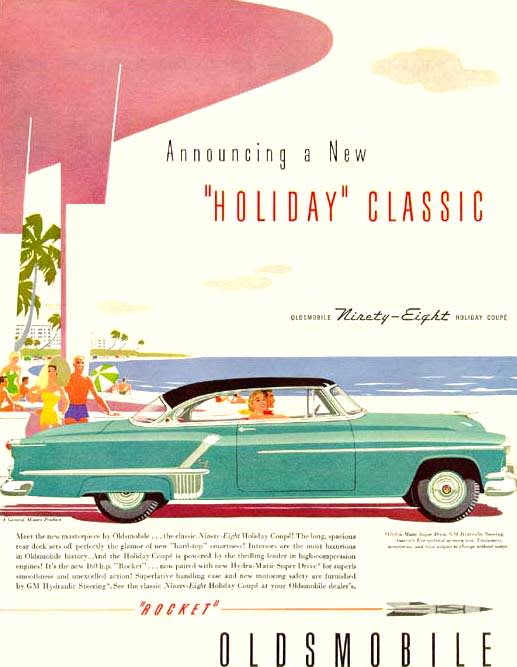

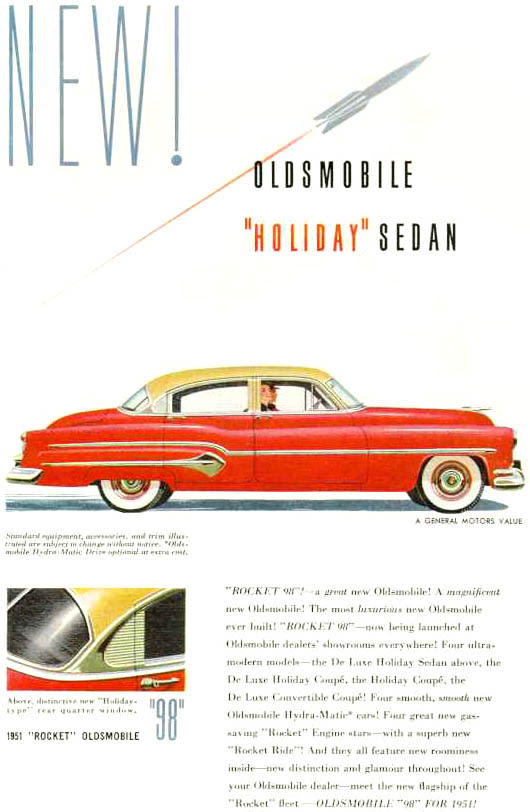

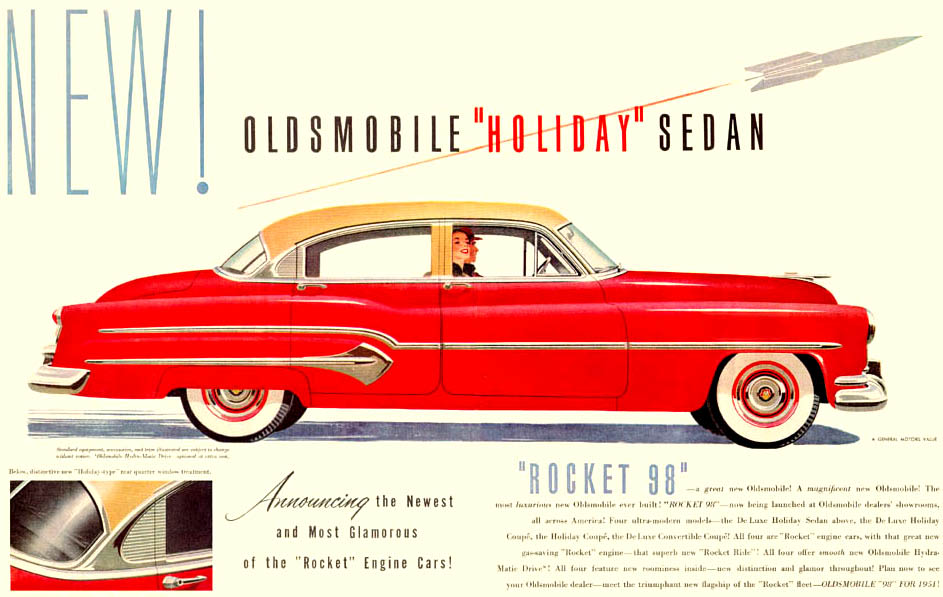

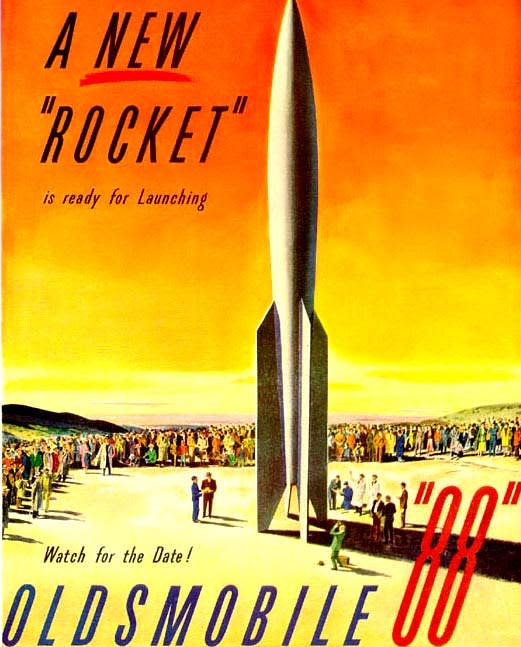

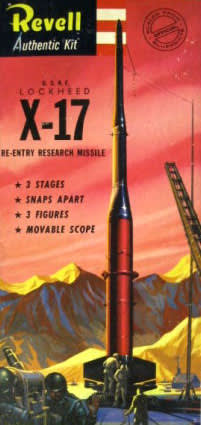

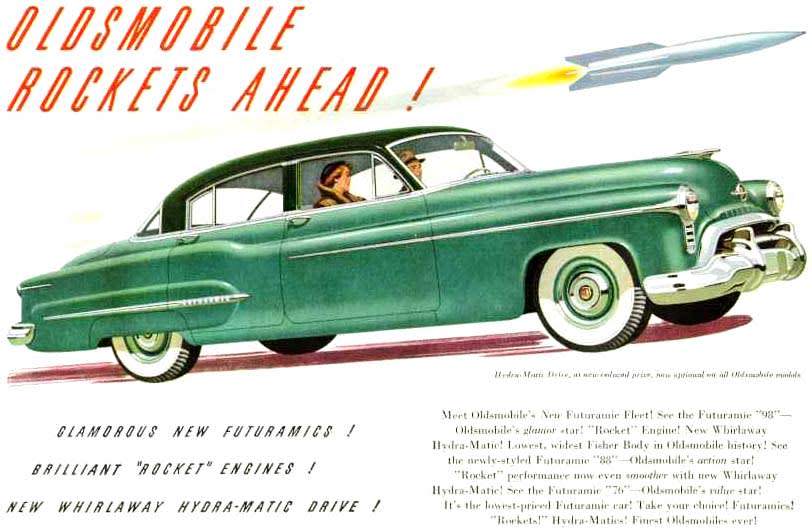

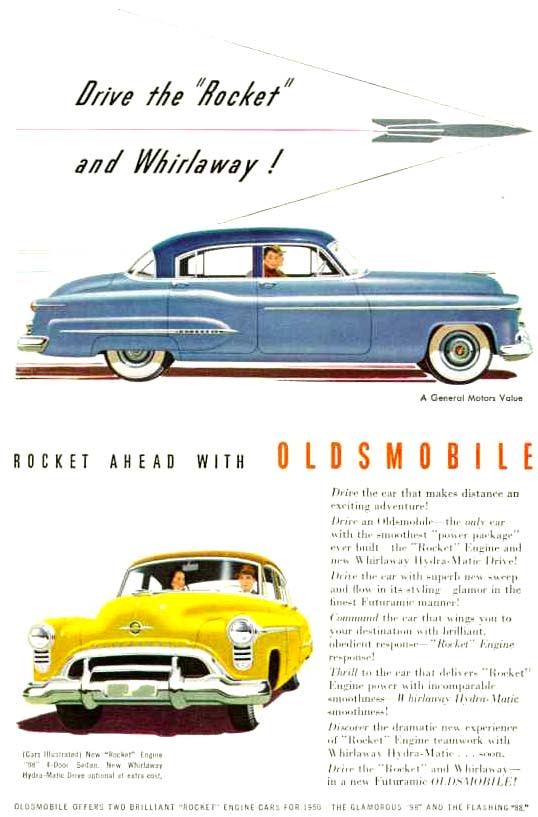

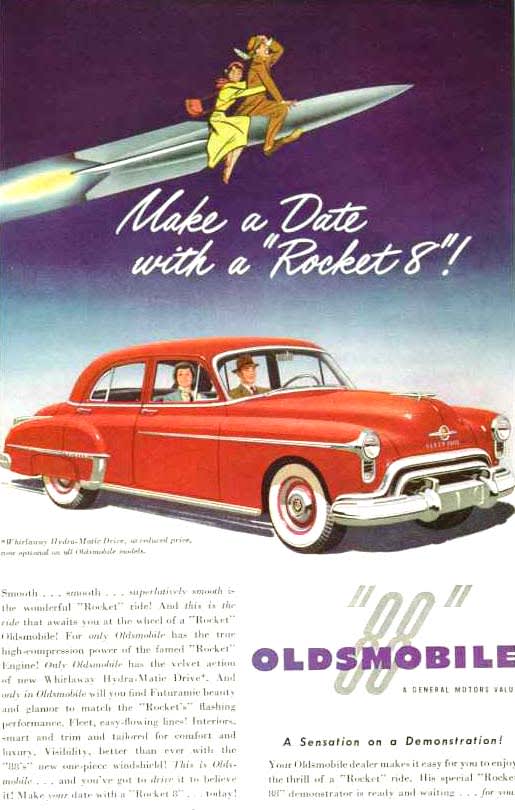

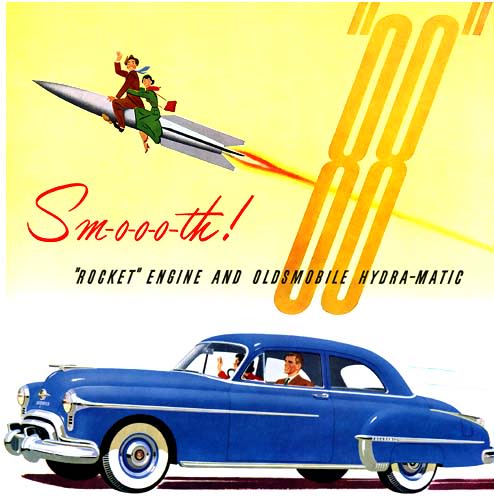

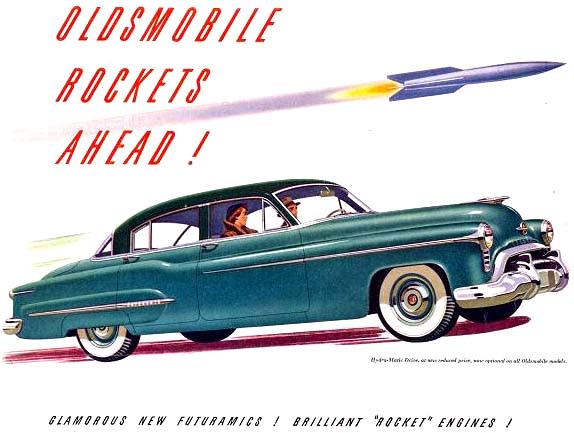

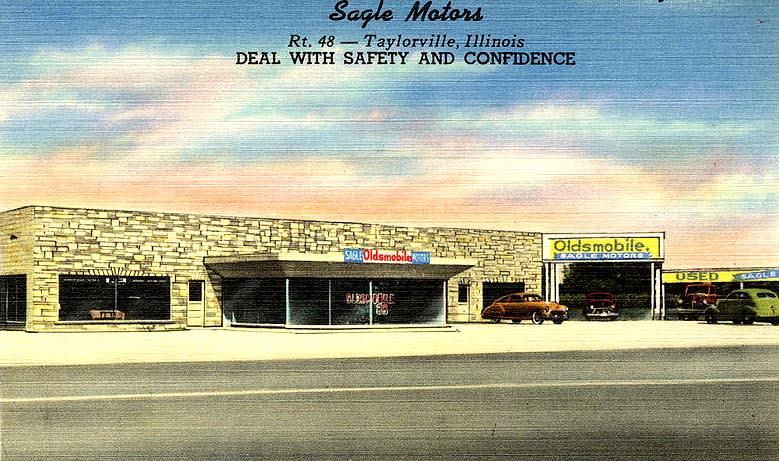

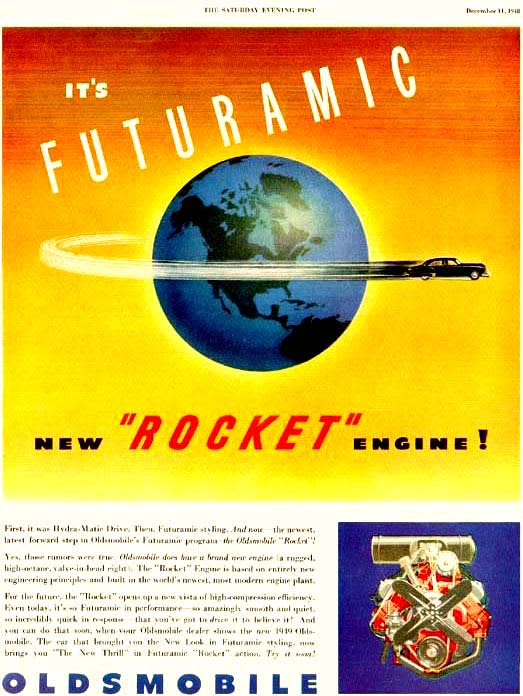

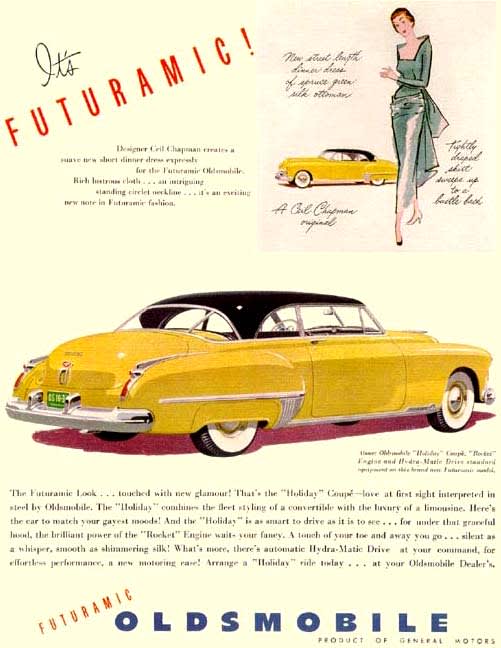

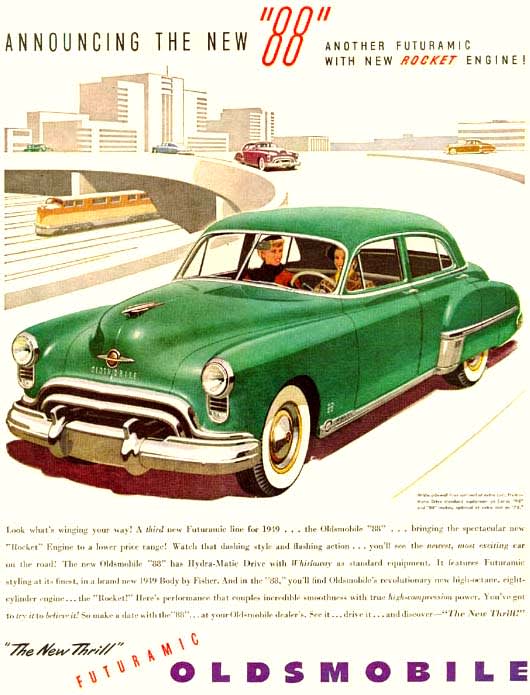

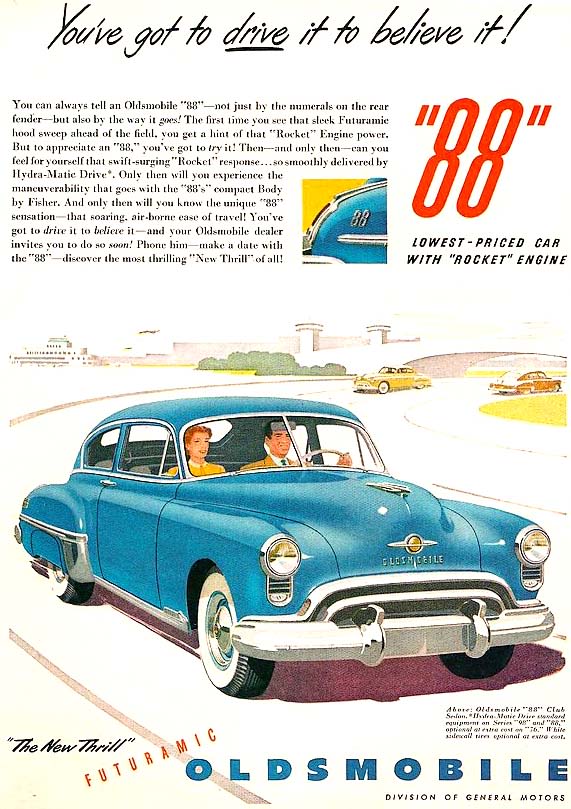

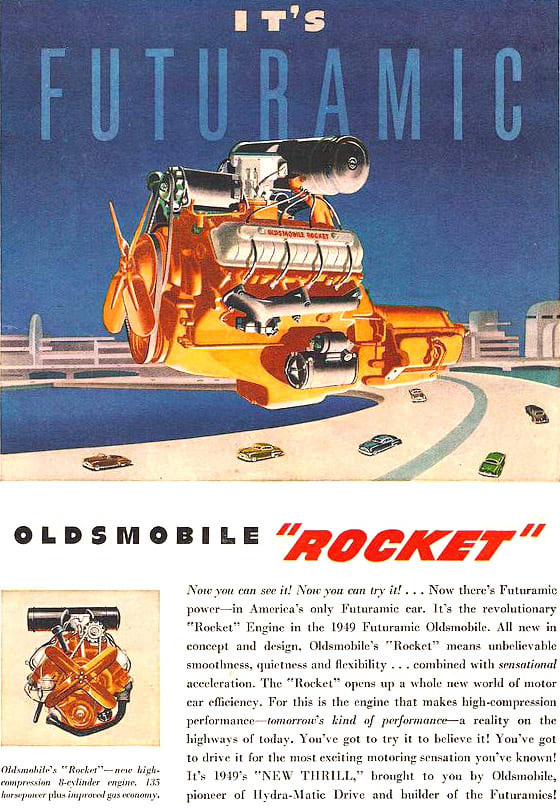

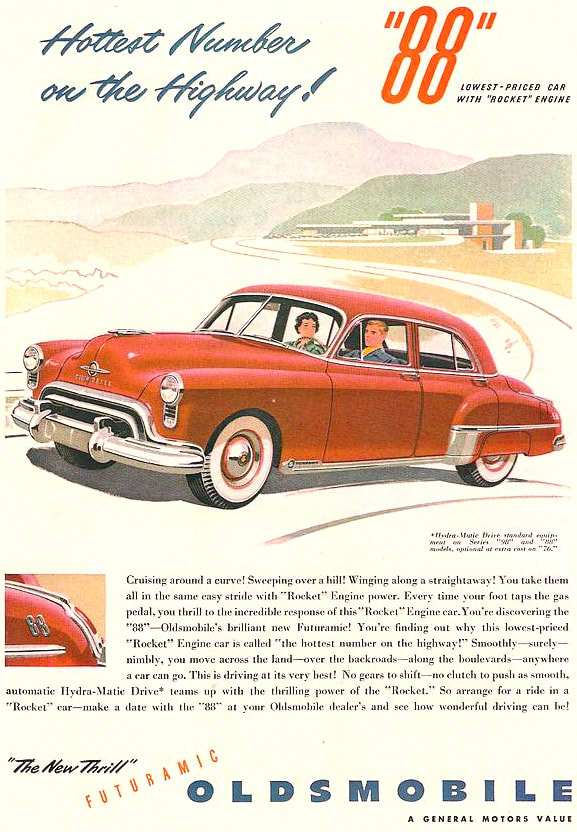

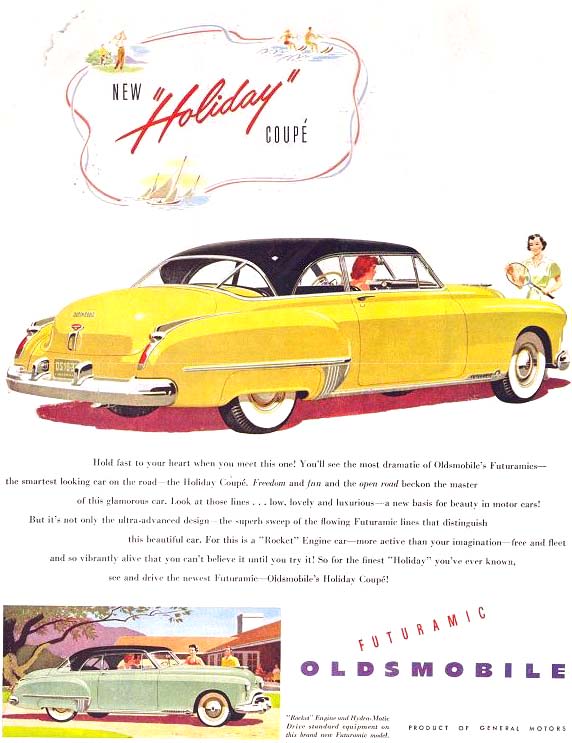

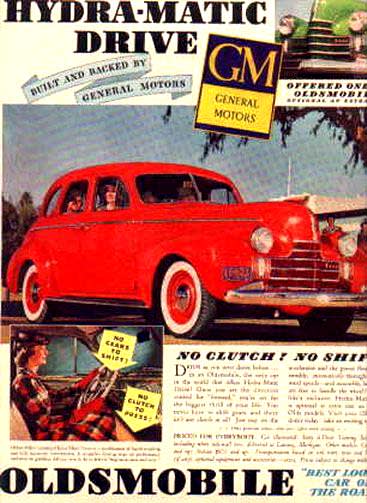

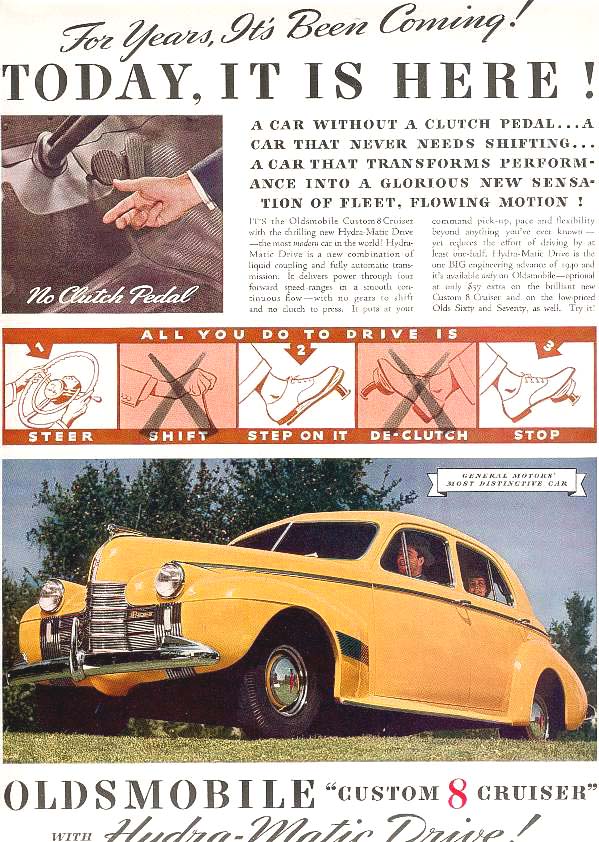

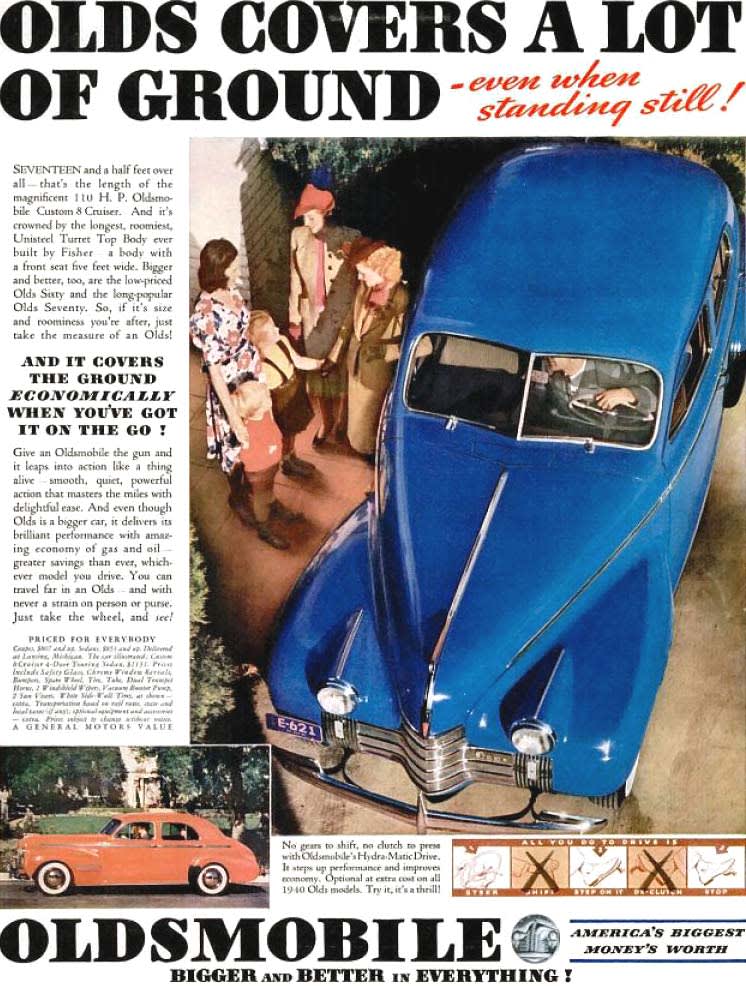

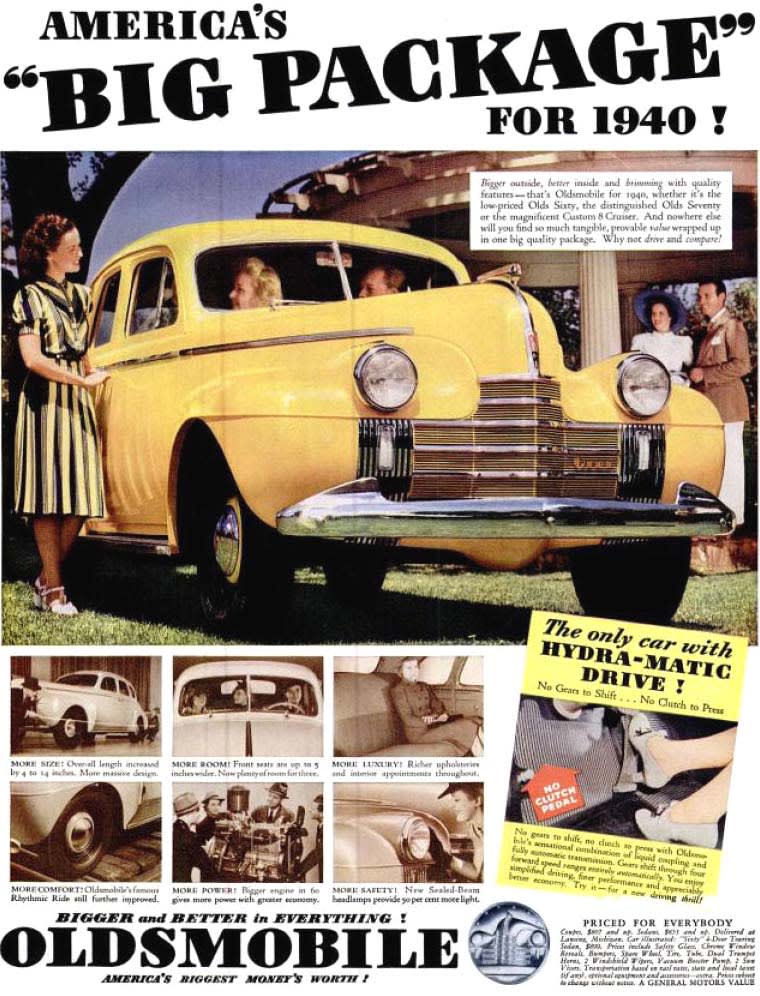

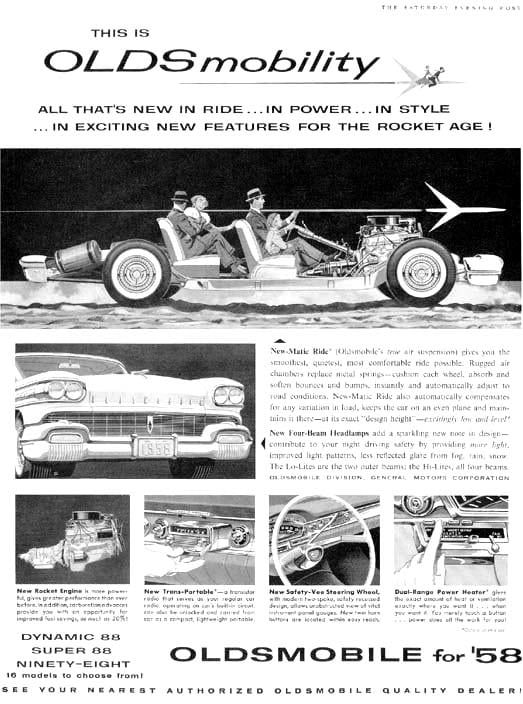

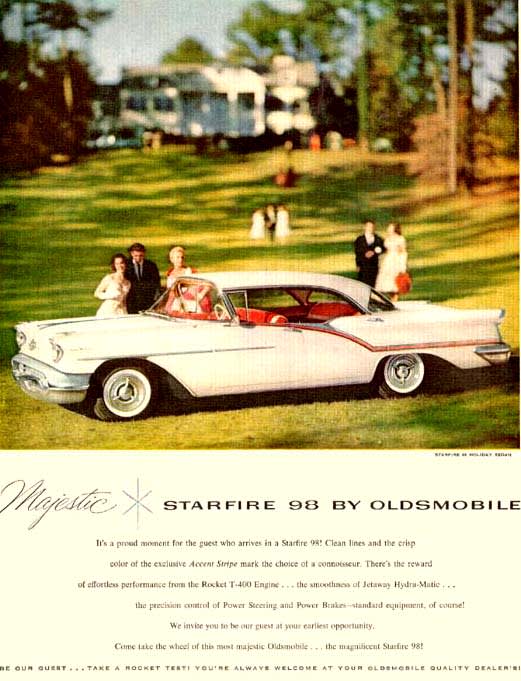

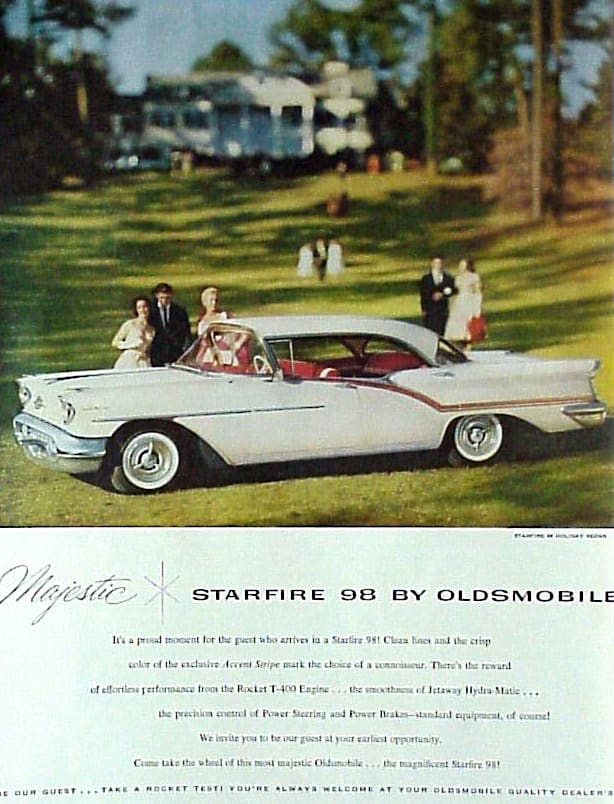

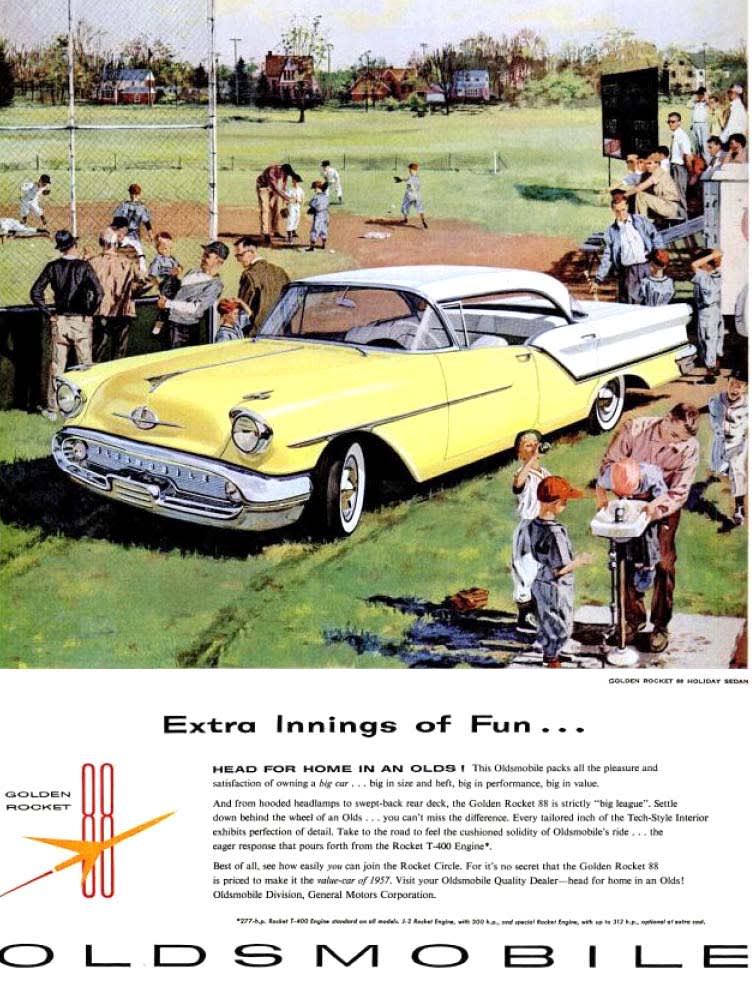

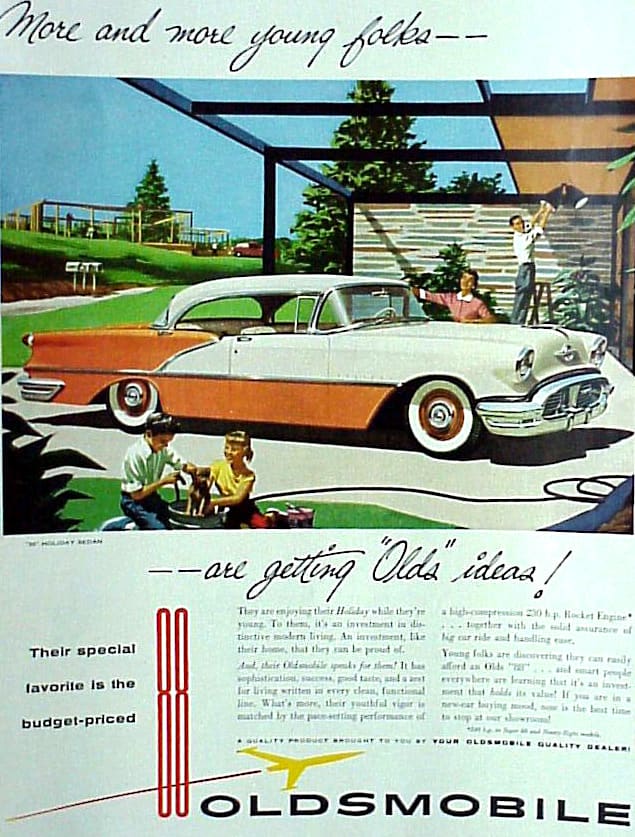

1900年代のオールズモビル広告

Wikipedia

Wikipedia

Wikipedia

Wikipedia

Wikipedia

Wikipedia

Wikipedia

Wikipedia

いまではやる物好きもいないだろうが、

かつて流行した汽車ポッポとのスピード競争。

クルマにある程度の信頼性がでてくると、

当時高速交通機関の代表であった鉄道への

挑戦を企てる者が出てくる。

強力なパワーをもつ陸の王者蒸気機関車に

勝利することが、ある種のステイタスだった

時代の話である。 トヨペット・SA型

トヨペット・SA型

Wikipedia

日本でも蒸気機関車とのスピード競争が行われている。

1948年8月7日にトヨタの販売促進イベントとしてSA型と呼ばれる

小型乗用車が、東海道本線の急行列車(当時は蒸気機関車が

引っ張っていた)に挑戦し勝利している。

名古屋駅を同時に出発し、大阪駅をめざしたが

トヨタ車が46分早く目的地に到着したという。

トヨタ自動車75年史というホームページに

SA型と蒸気機関車の競争を撮影した

画像が掲載されている。

https://www.toyota.co.jp/jpn/company/history/75years/text/taking_

on_the_automotive_business/chapter2/section8/item1_d.html

家財道具などの搭載品がないので、じゃじゃ馬自動車

最大の特徴たる後部フロア特設木製座席の

様子がわかり興味深い。

じゃじゃ馬関連クルマは

オールズモビルばかりではないゾ!

YouTube

YouTube

銀行頭取(左)のドライスデール(レイモンド・ベイリー)と

秘書のハサウェイ(ナンシー・クルプ)。

頭取さんはクランペット家が預金を解約してしまうのを非常に

恐れている(いったいどれほどの預金額なのだろうか?)。

解約されそうになると、いろいろな策を講じるのだが、

自らドロをかぶるようなことはやらず、みな秘書に

丸投げ。そんな訳で、秘書は頭取さんの尻ぬぐいに

奔走することになる。

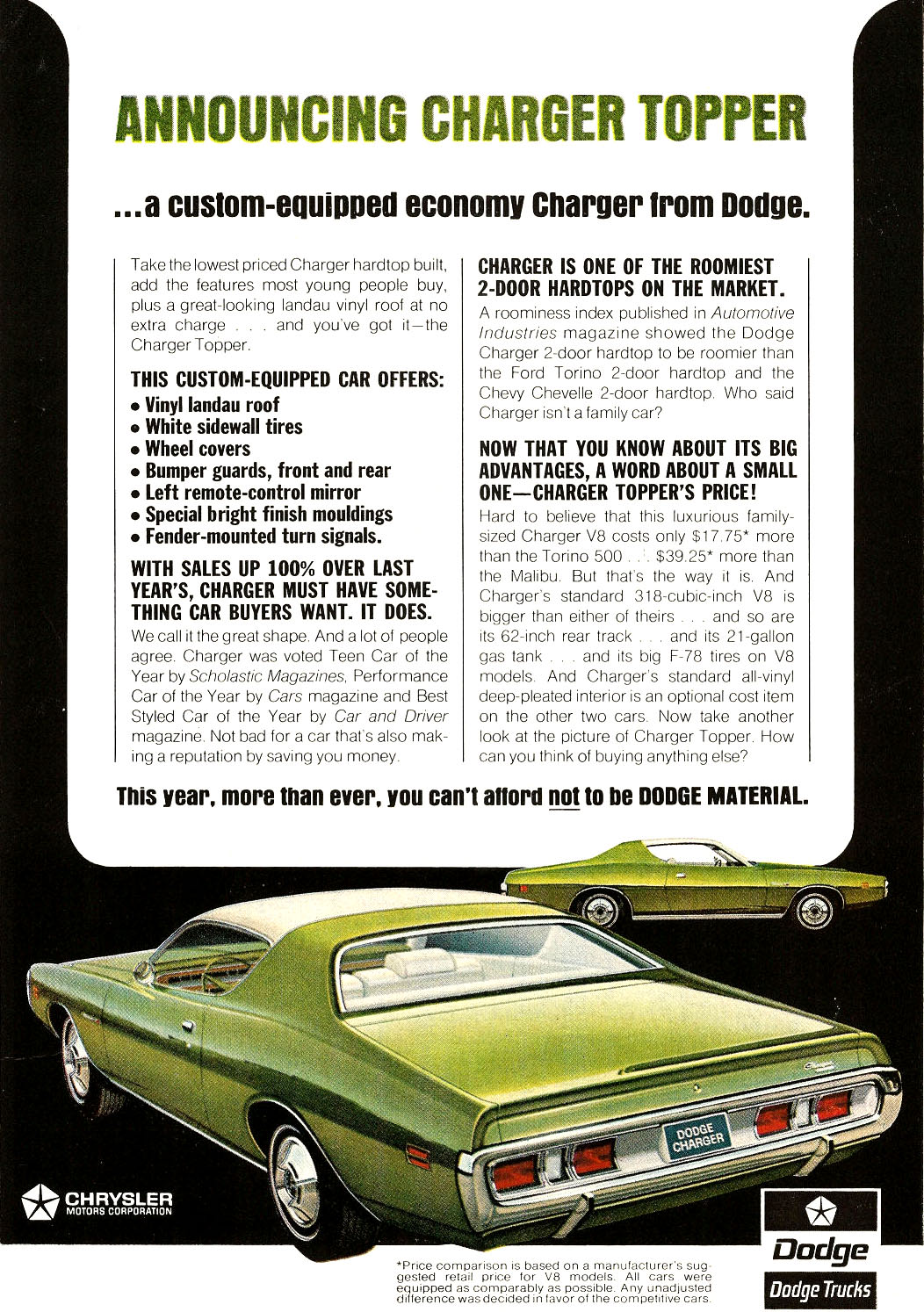

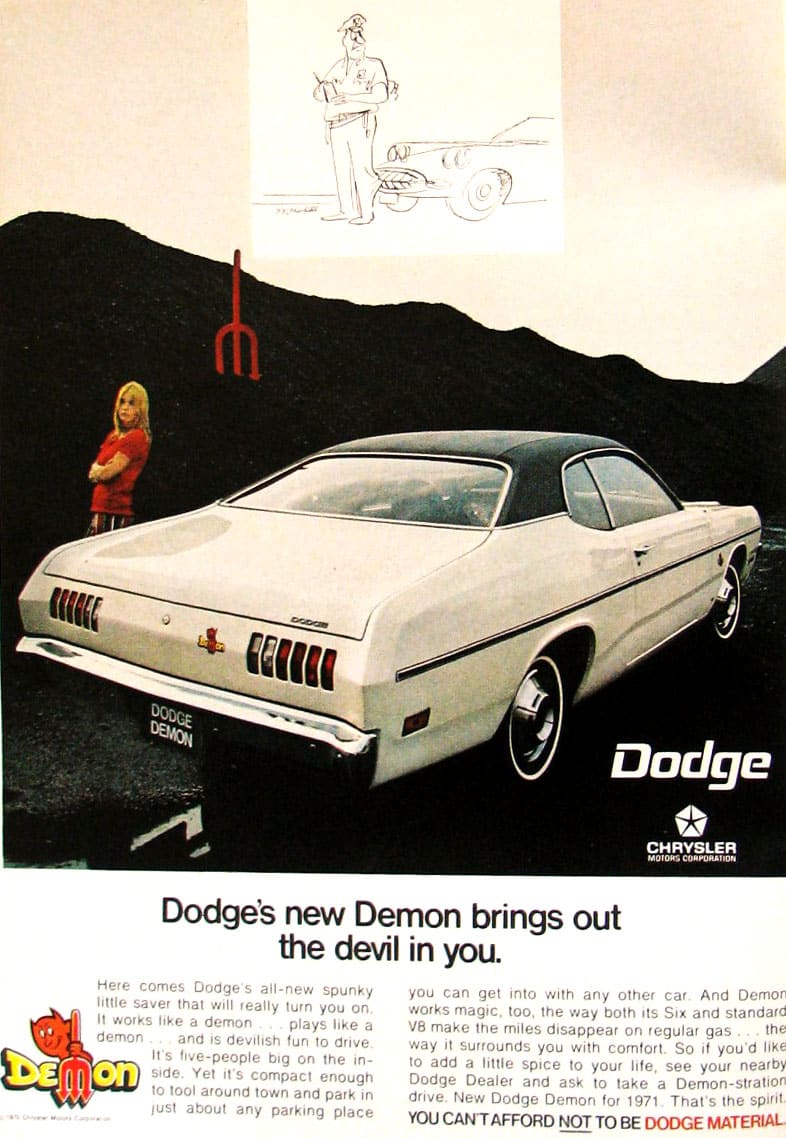

ところで、秘書は赤のダッジ・コンバーチブルを

日常業務の足としていつも颯爽と乗り回している。

番組のシーズンによってクルマの変更があるが、

ダッジ・コンバーチブルであることは変わりがない。

これは私の勝手な想像なのだが、秘書は実のところ

頭取の愛人であり頭取は銀行のカネで秘書がお気に入り

のクルマを買い与えていたのではないだろうか。

それは日頃の自分の尻ぬぐいに走り回る秘書への

感謝の念であったかもしれない。

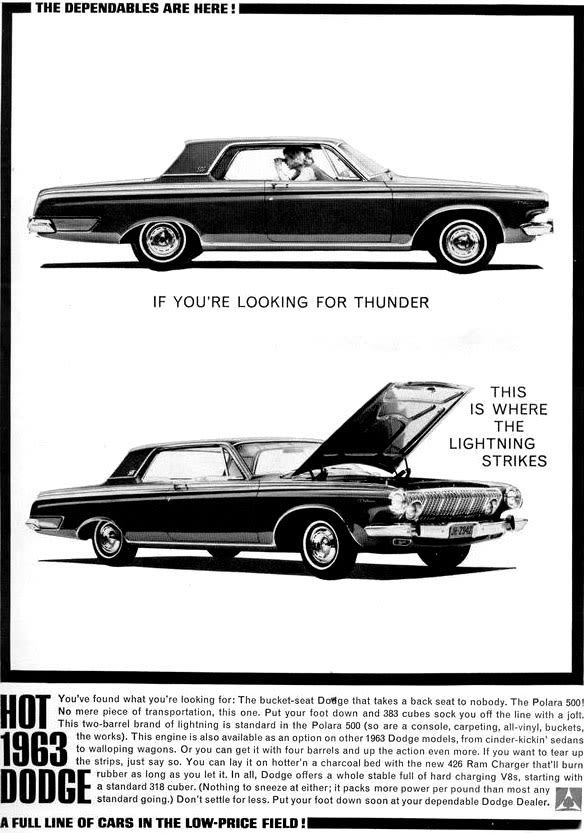

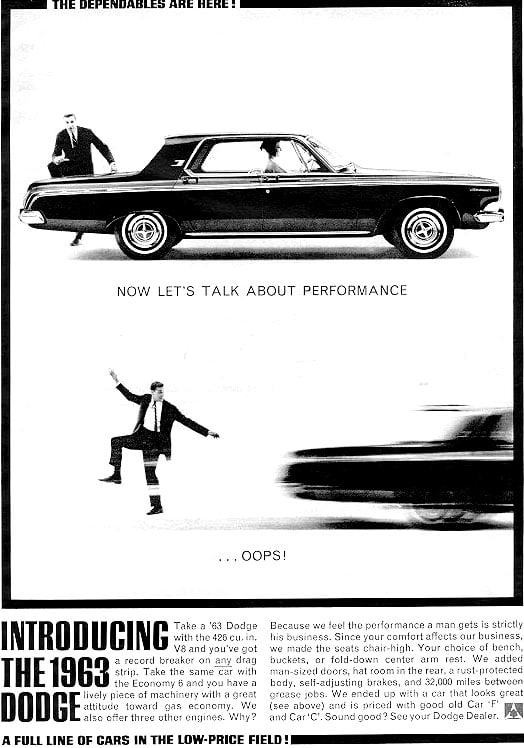

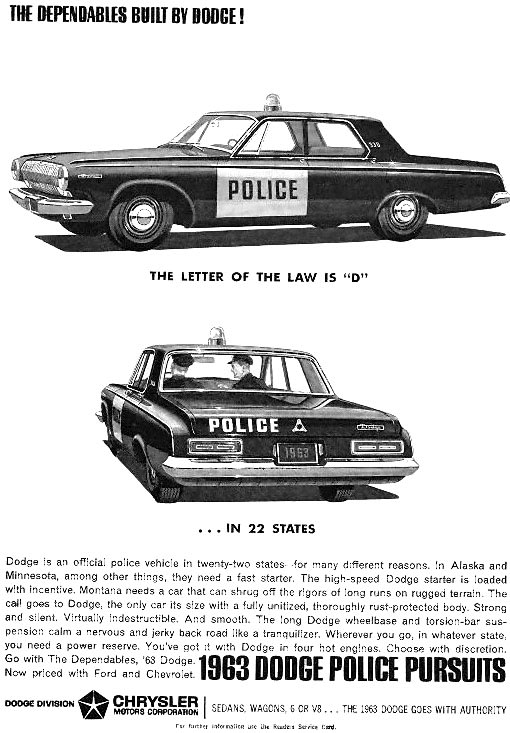

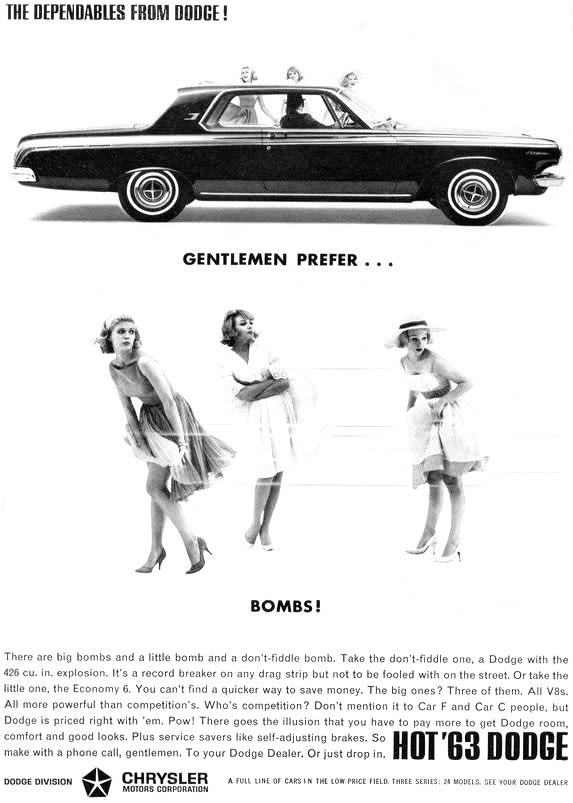

秘書の愛車 ダッジ・ポラーラ・コンバーチブル1963年型

YouTube

YouTube

YouTube

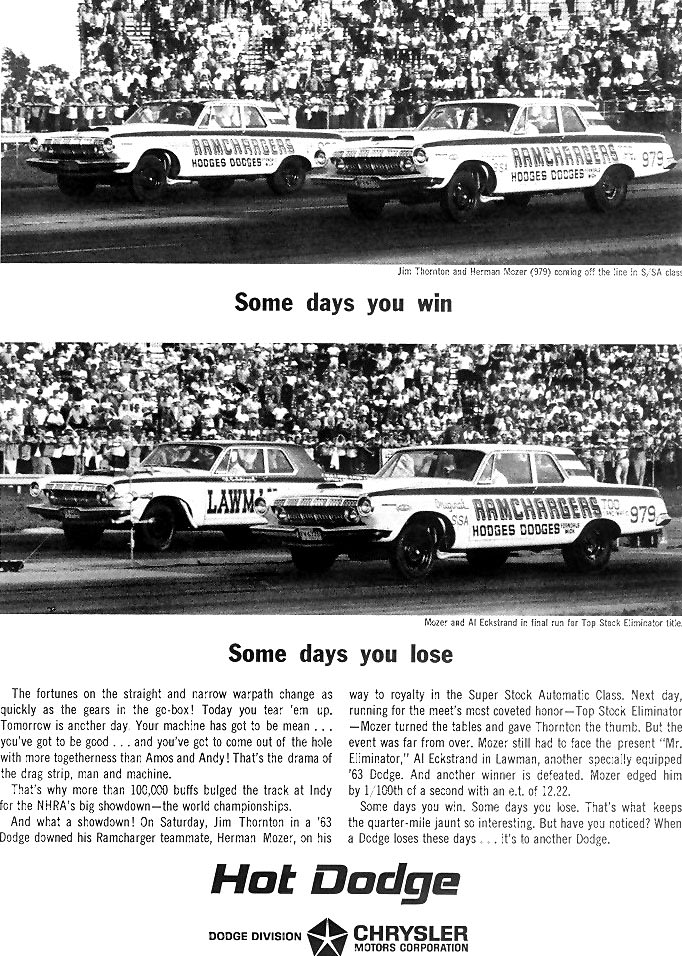

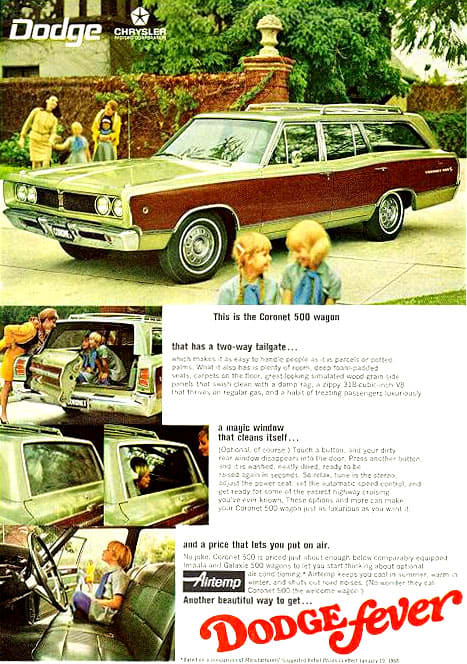

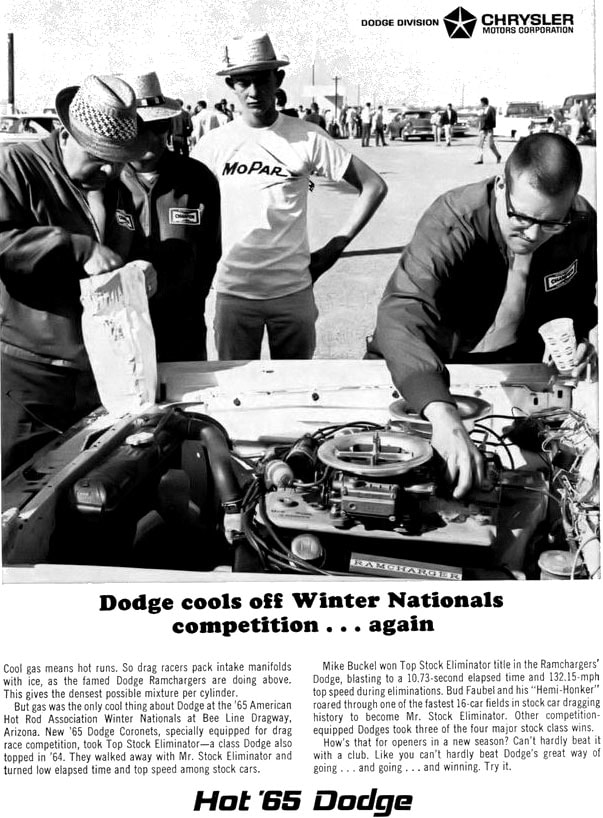

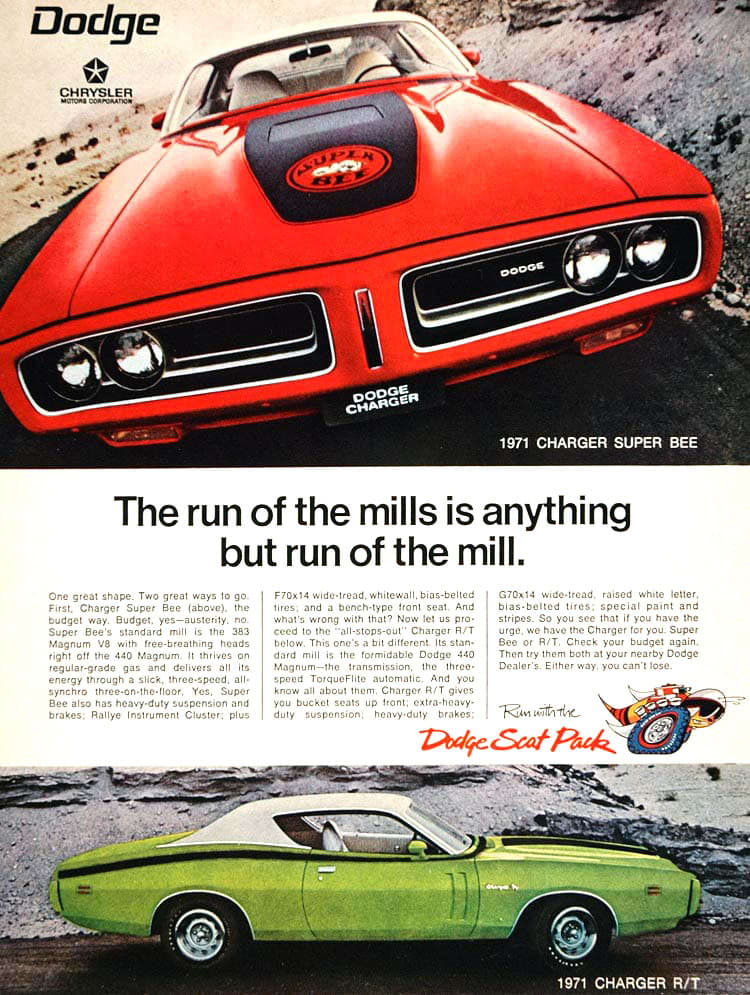

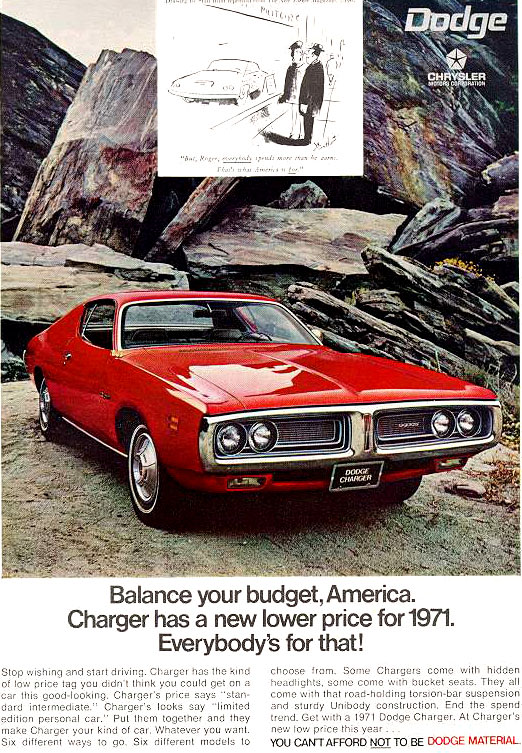

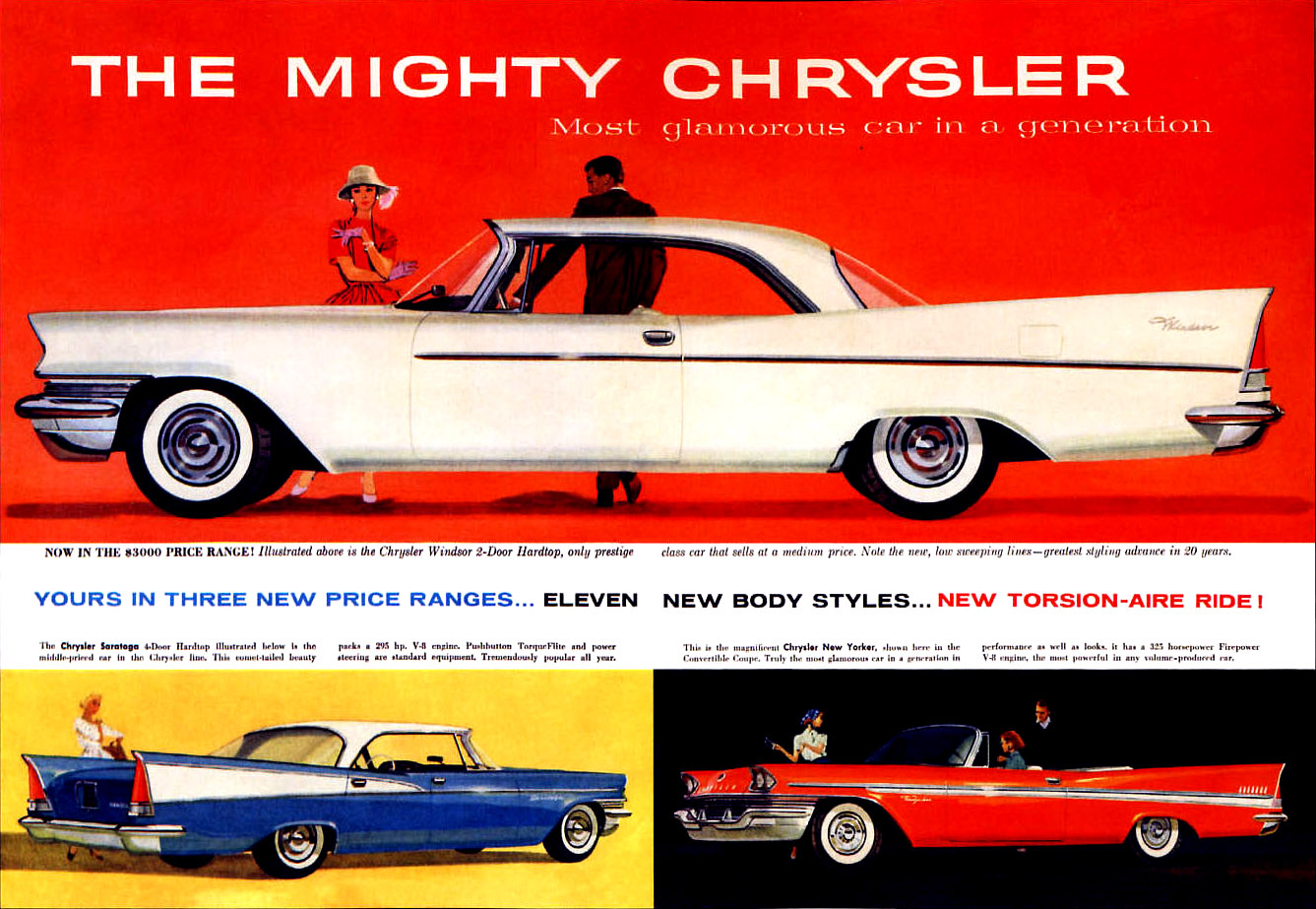

ダッジ1963年型各種広告

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

秘書の愛車 ダッジ・ポラーラ・コンバーチブル1963年型登場

https://www.youtube.com/watch?v=80RUI7MDXQo

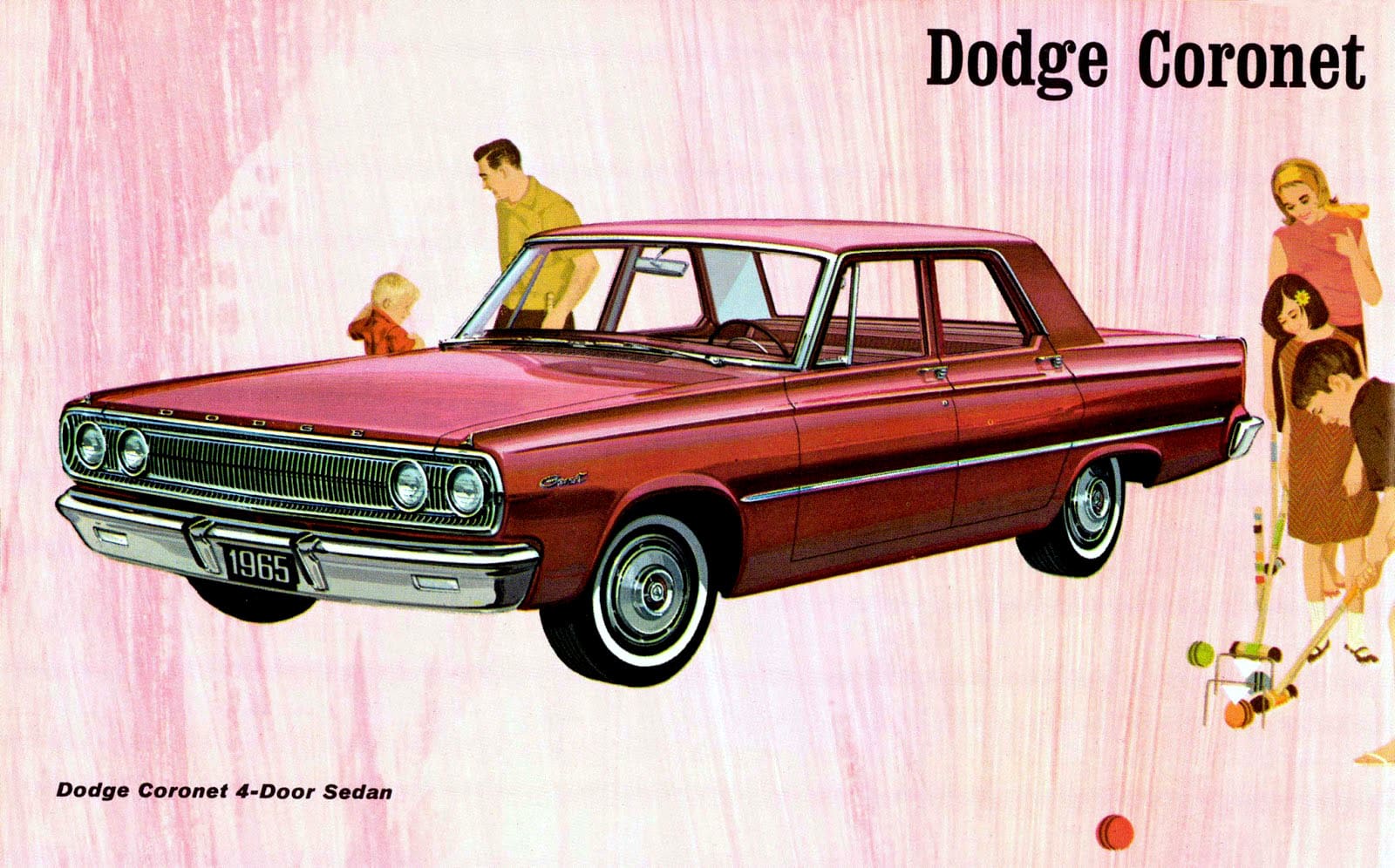

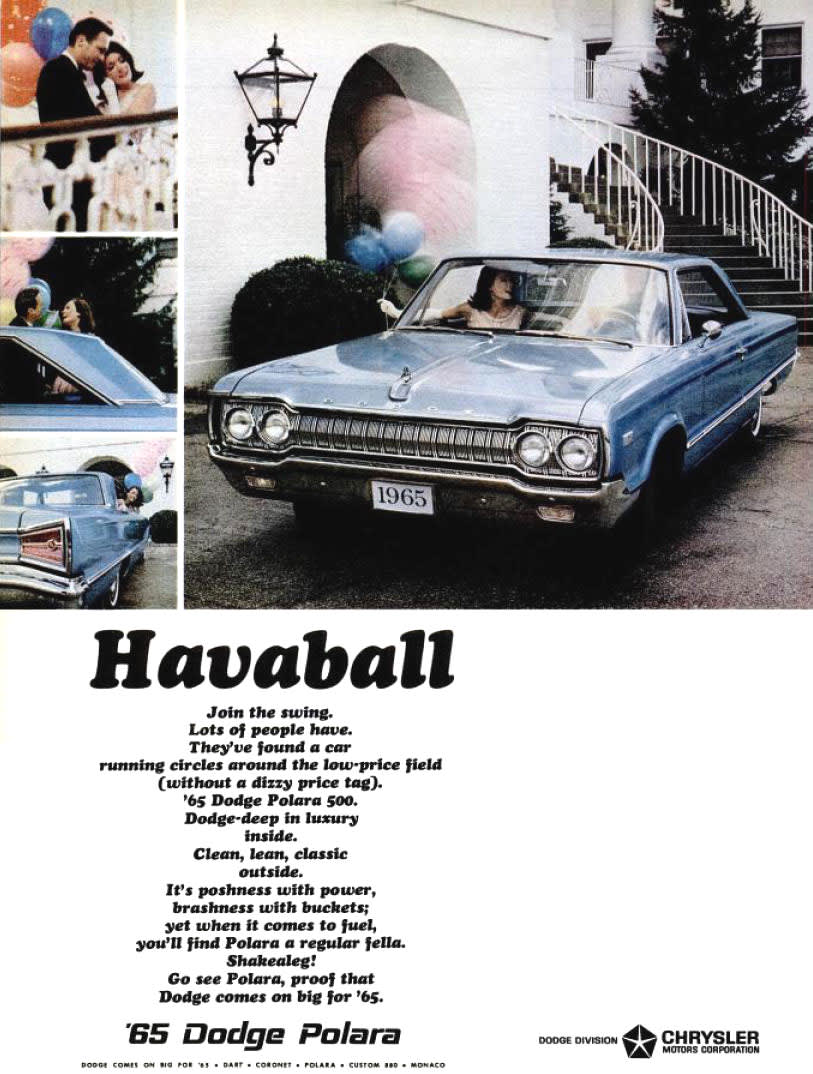

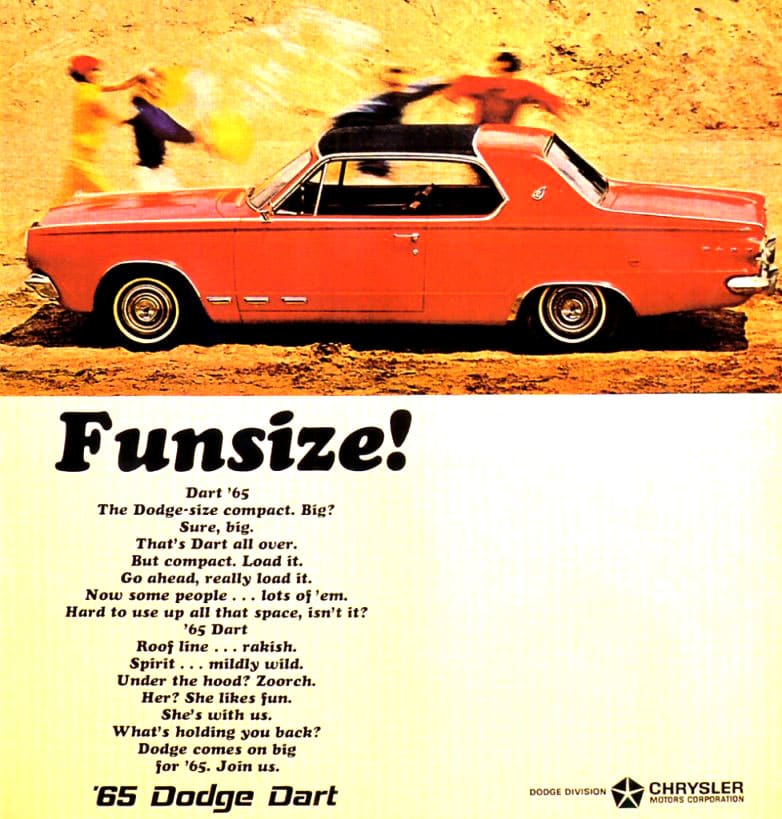

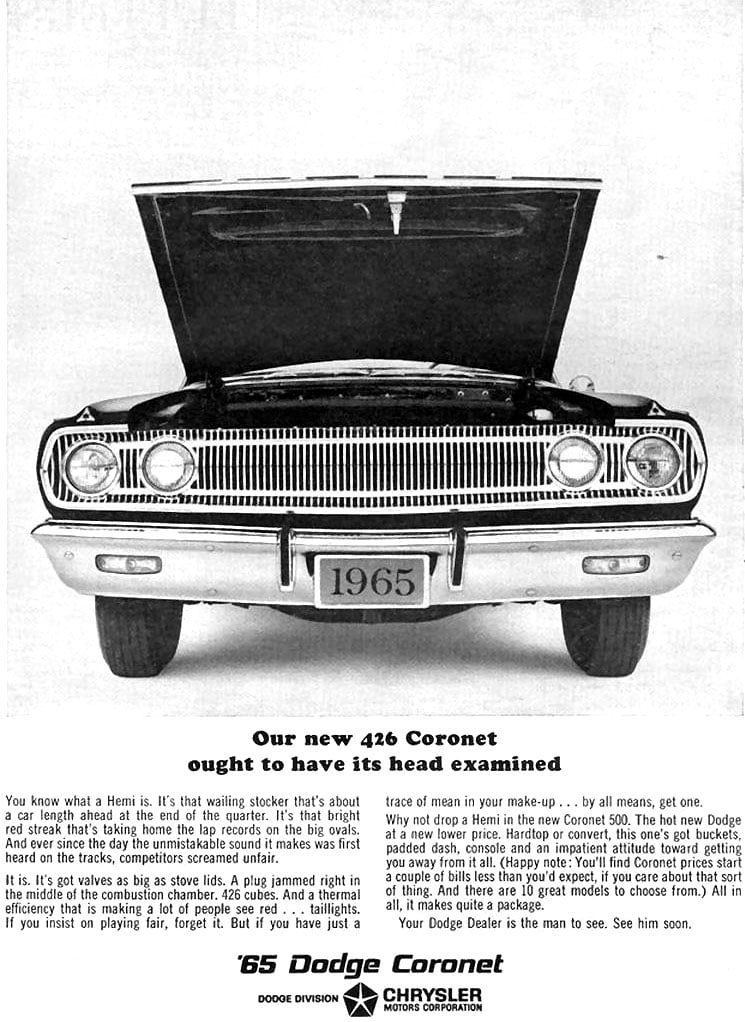

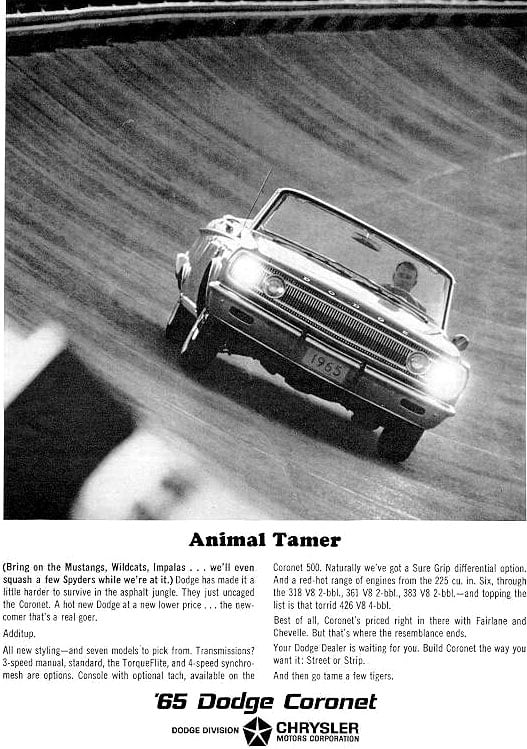

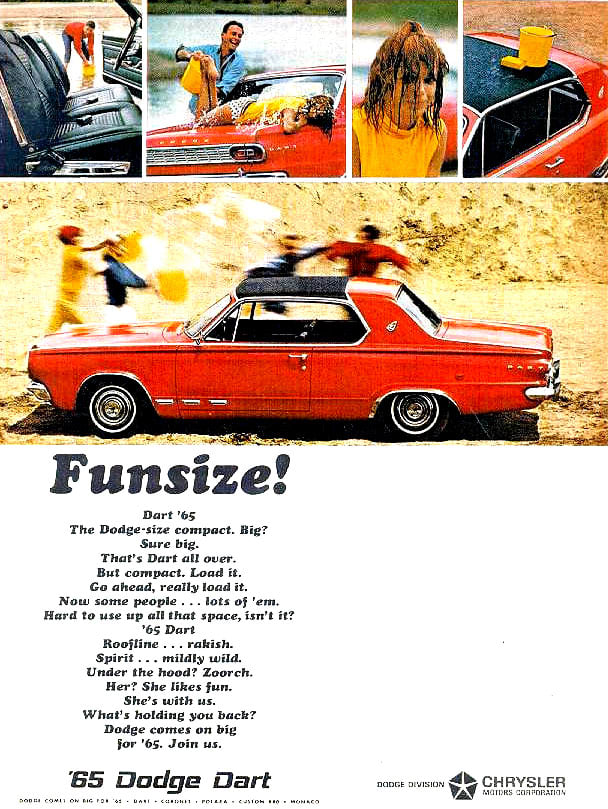

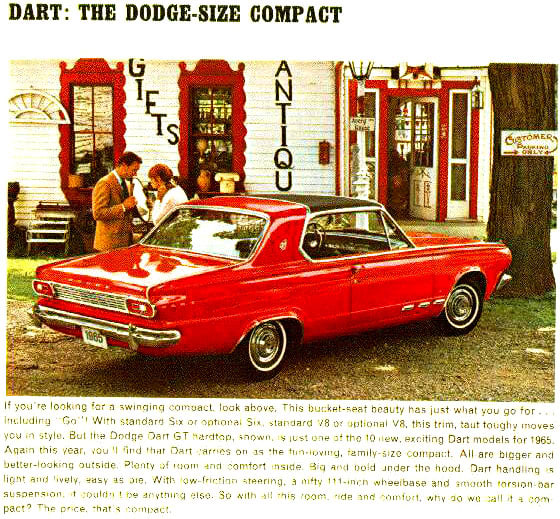

秘書の愛車 ダッジ・コロネット・コンバーチブル1965年型

YouTube

YouTube

YouTube

YouTube

YouTube

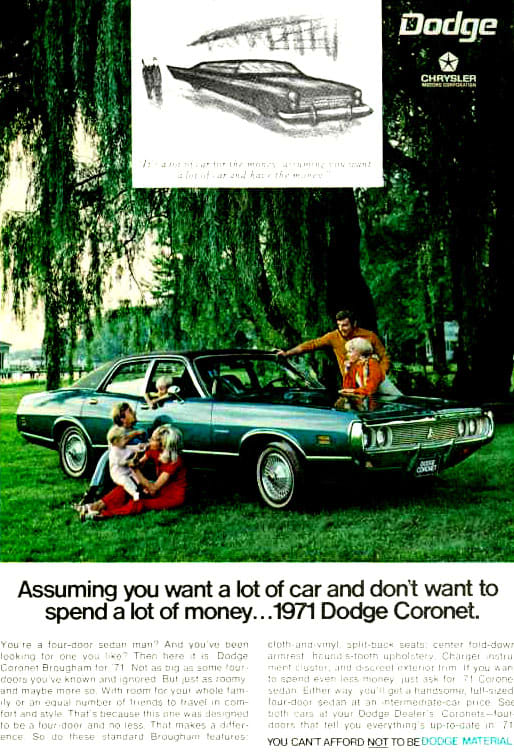

ダッジ1965年型各種広告

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

秘書の愛車 ダッジ・コロネット・コンバーチブル1965年型登場(モノクロ)

https://www.youtube.com/watch?v=dA4EJ1Nw0yg

秘書の愛車 ダッジ・コロネット・コンバーチブル1965年型登場(カラー)

https://www.youtube.com/watch?v=DsqY-HAOVW0

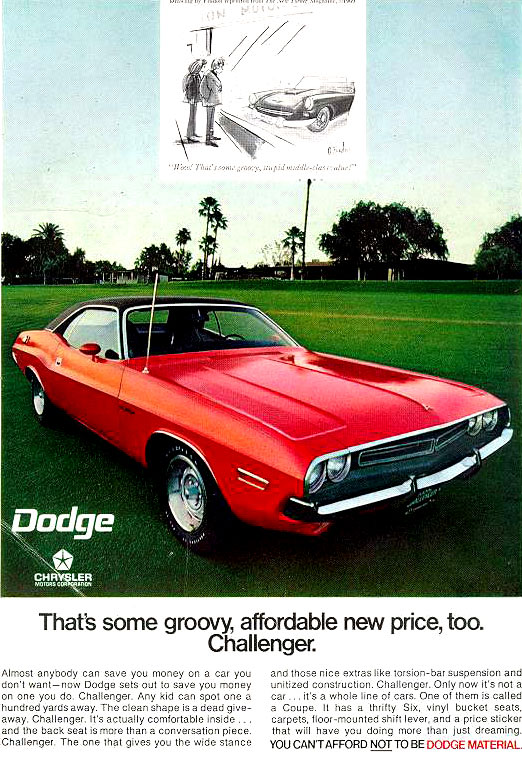

秘書の愛車 ダッジ・チャレンジャー・コンバーチブル

1971年型

YouTube

ダッジ1971年型各種広告

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

Wikipedia

秘書の愛車 ダッジ・チャレンジャー・コンバーチブル

1971年型登場エピソード

https://www.youtube.com/watch?v=IHNe7UO9Hpc

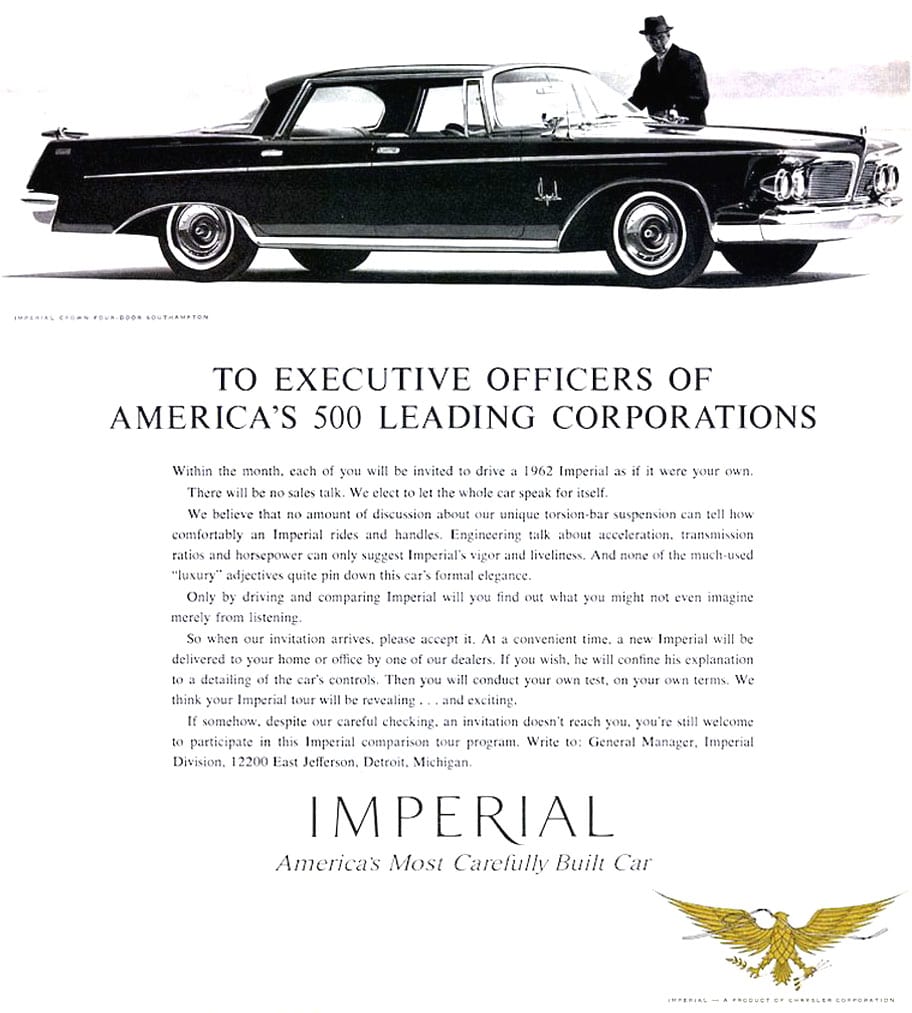

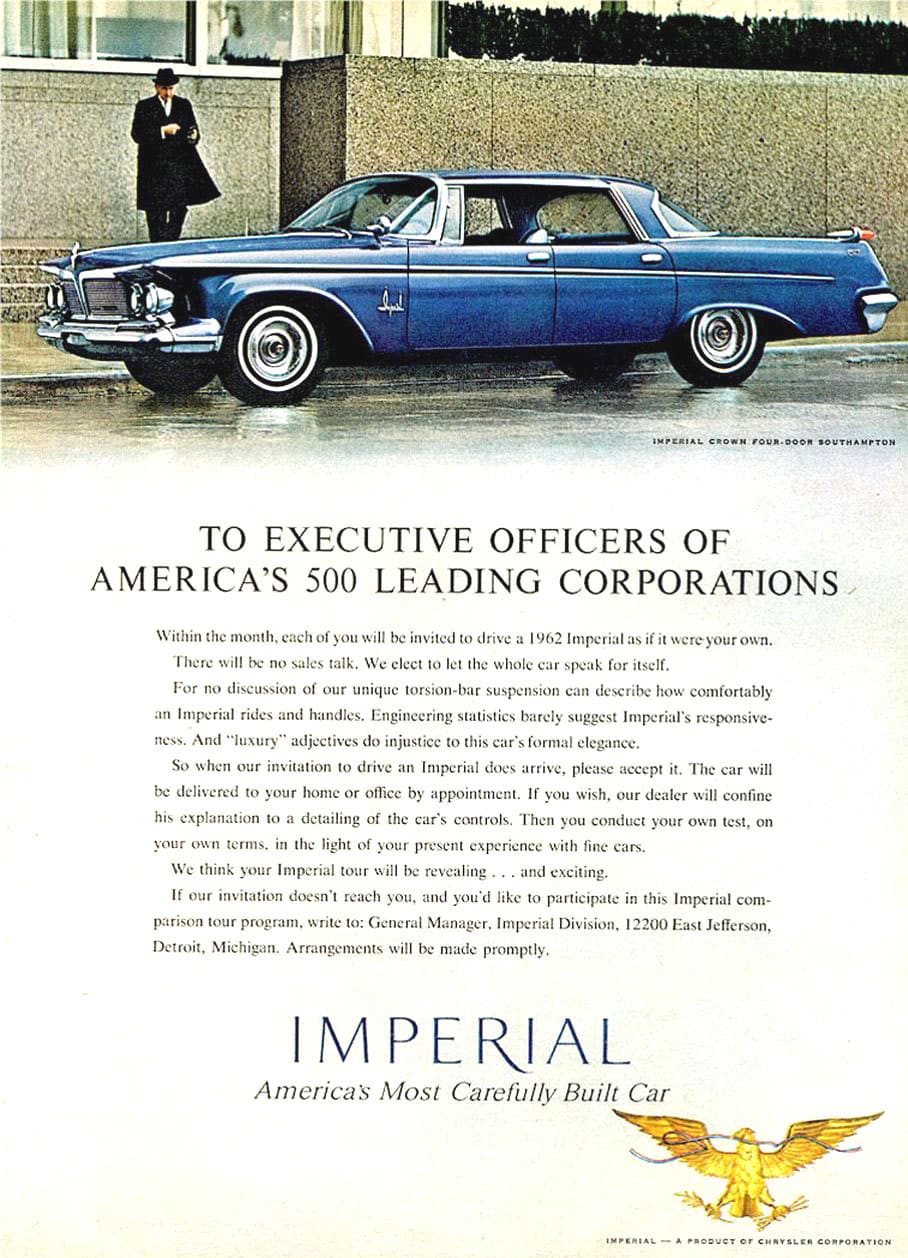

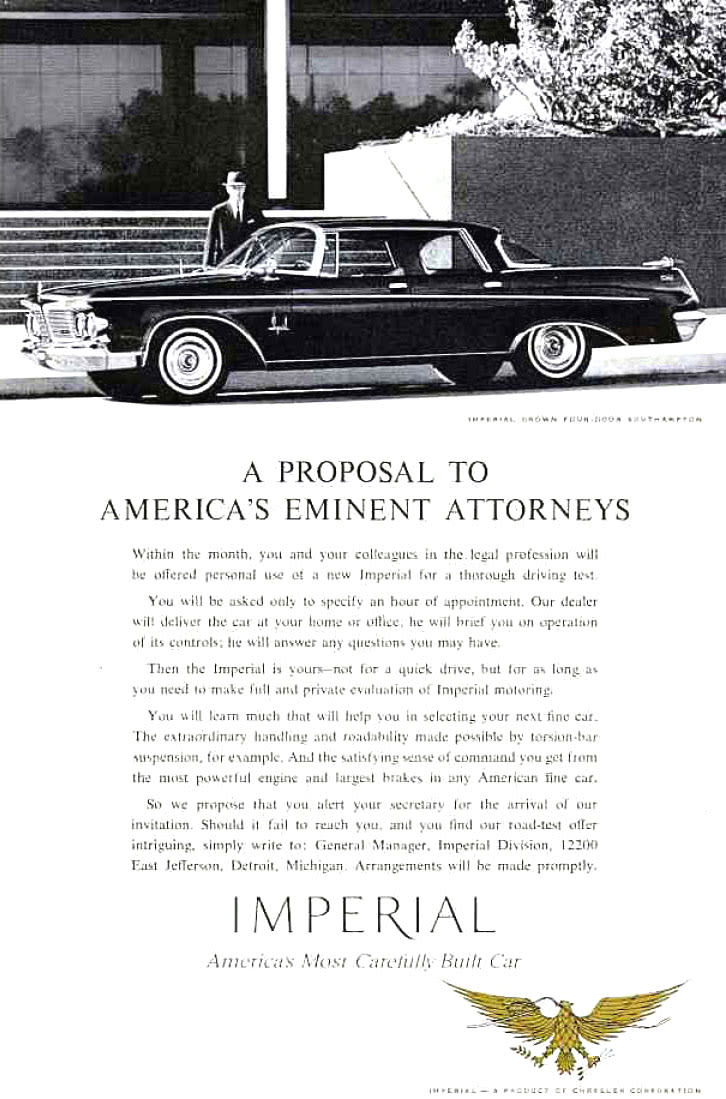

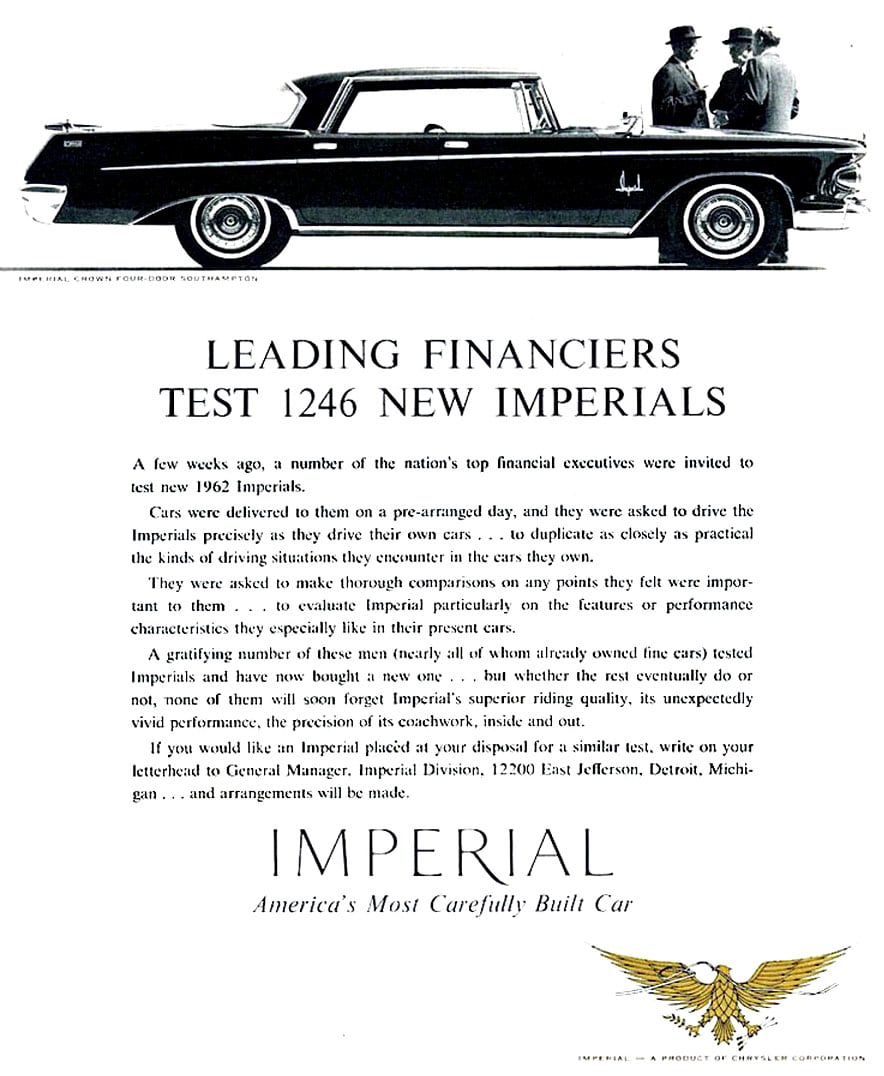

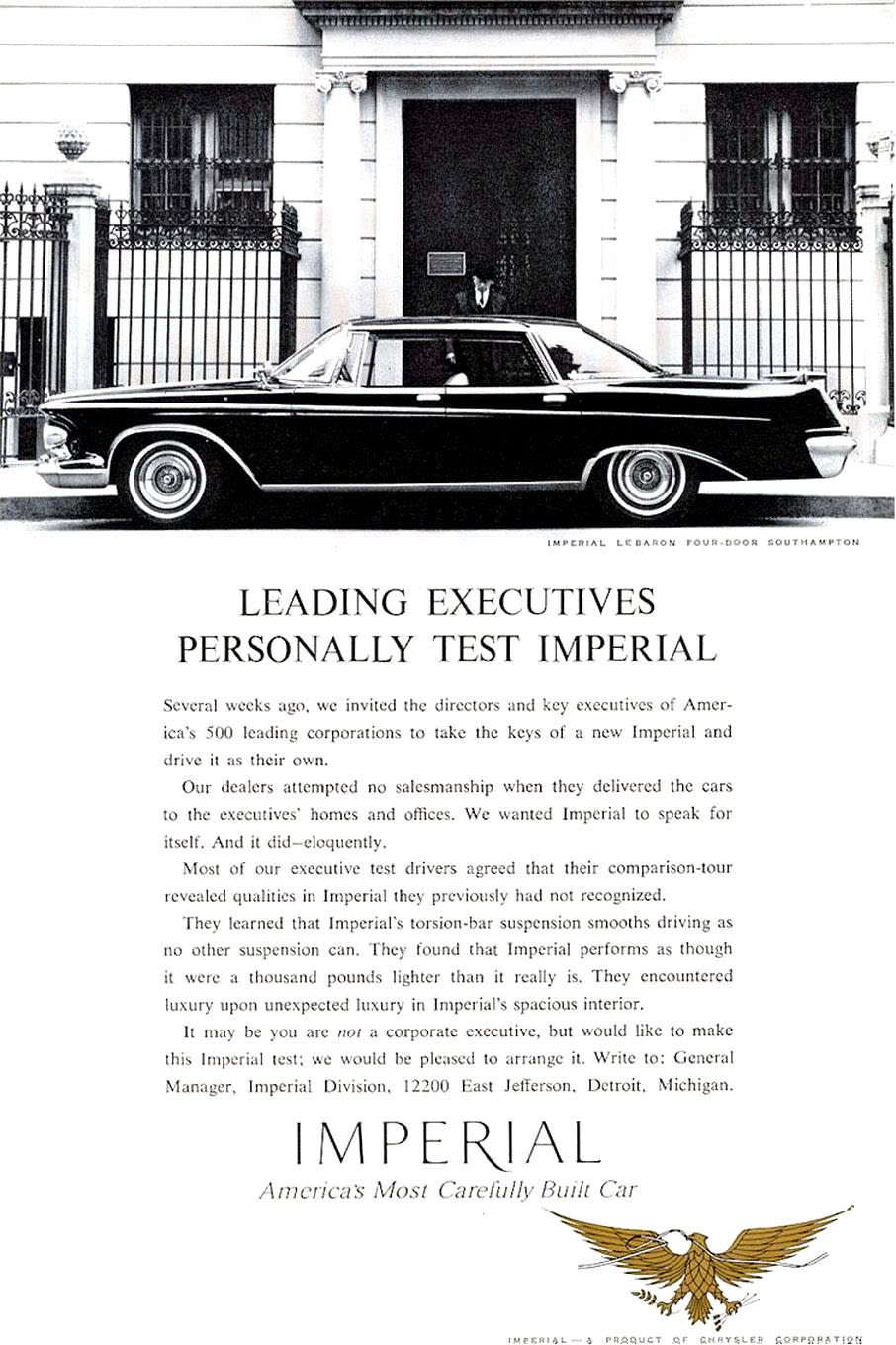

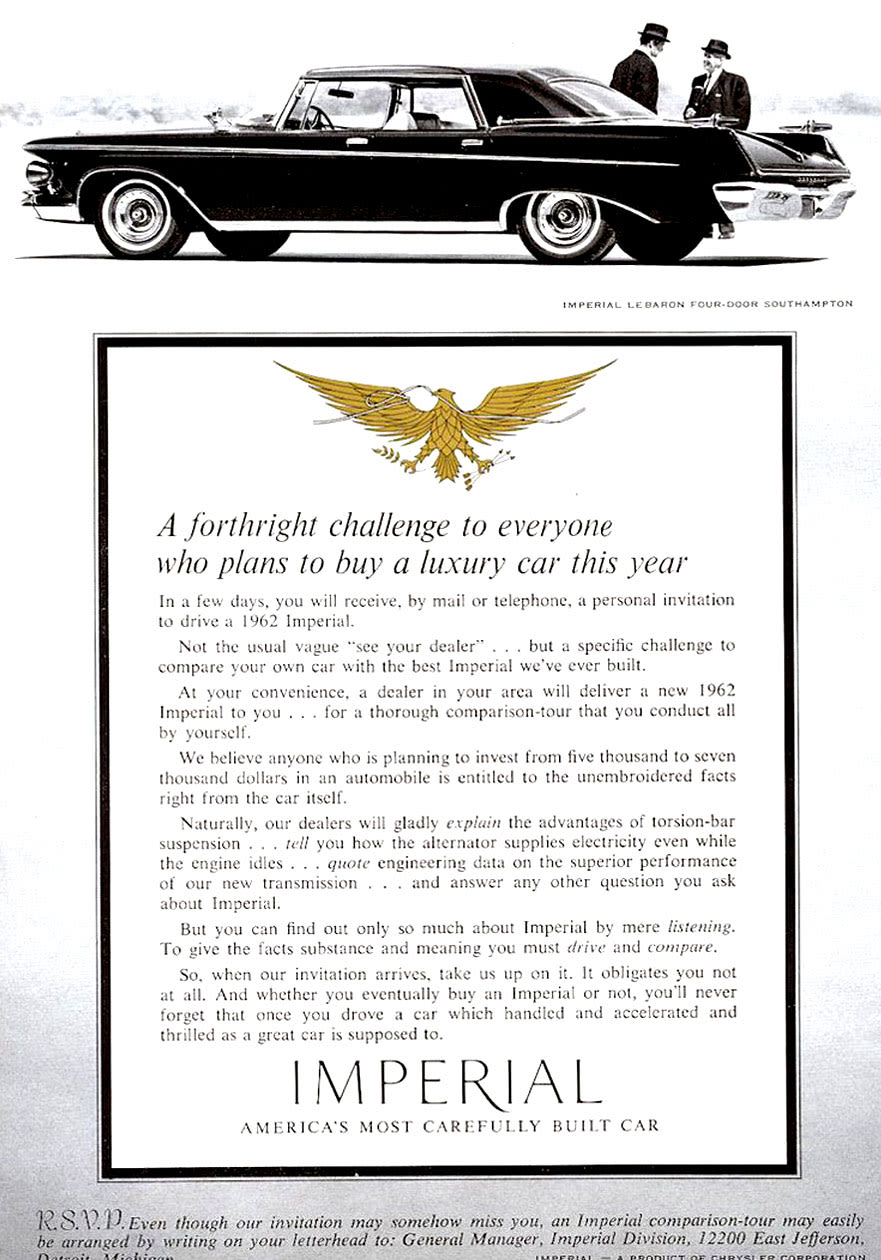

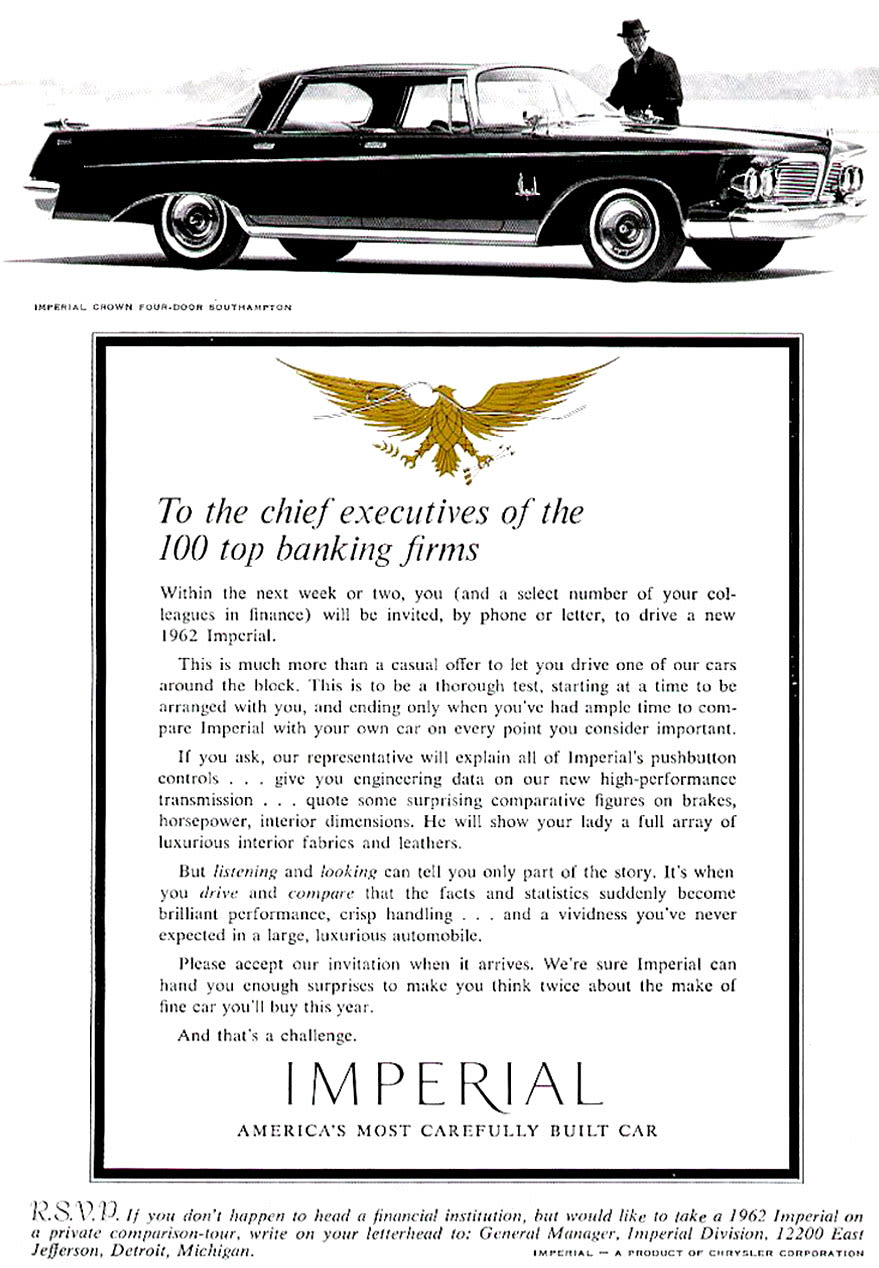

頭取さんの愛車 インペリアル・クラウン1962年型

YouTube

頭取のドライスデール氏が乗るクルマは、クライスラーの

最高級車インペリアル・クラウン1962年型。

やはりお偉いさんが乗るクルマは違う。

YouTube

YouTube

YouTube

クランペット家と頭取さんのクルマが登場。

http://www.youtube.com/watch?v=Q8bNdFfWVtk

YouTube

YouTube

最高級車なので雨漏りなど絶対に許されない(安いクルマなら

雨漏りしてもいいという話ではないが‥‥)。そのため徹底した

水密テストが行われる。

インペリアル・クラウン1962年型プロモーション・フィルム

http://www.youtube.com/watch?v=GGqDzW3Z8-w

インペリアル・クラウン1962年型各種広告

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

ところで…

銀行のお偉いさんと秘書といえば、『ザ・ルーシー・ショー』も

忘れられない。副頭取のムーニー(ゲール・ゴードン)と秘書の

ルーシー(ルシル・ボール)が繰り広げるドタバタ騒動が

なんとも傑作だった。

なお、秘書のおバカ度ではルーシーがダントツだと思うが

いかがだろうか。

YouTube

ロンドンへ旅行することになったルーシー。

搭乗した旅客機で出張するムーニーさんと

一緒になってしまう。

困惑するムーニーさんなど眼中にないルーシーだが、

慣れない空の旅でとんだ騒ぎが…

http://www.youtube.com/watch?v=eI8BaL7vreI

じゃじゃ馬屋敷、今と昔…

YouTube

ドラマ放送当時のクランペット邸。

Google Earth

現在のクランペット邸。

建物は放送当時となんら変わっていない。

変化といえば塀に植物がからまり、生垣風に

なったことくらいか。

この邸宅はドラマ用のセットではなく、

個人の住宅(!)というからスゴい。

Arnold Kirkeby(1901~1962)という

アメリカのホテル経営者の邸宅で、

『じゃじゃ馬億万長者』以外にも多くの

ドラマや映画のロケに使われている。

Google Earth

クランペット邸はビバリーヒルズにあるというドラマ設定だったが、

実際の所在地はビバリーヒルズ近隣のベル・エア地区。

もちろん、この地も高級住宅地。

住所 750 Bel Air Road, Los Angeles, CA, United States

YouTube

クランペット邸(Kirkeby邸)空撮映像。

屋敷の広大さがよ~くわかる。

https://www.youtube.com/watch?v=Xcot7ZvxIog

おやっ?

YouTube

芸者さんが登場するエピソード。

肩もみで癒され、ジェドも心からご満悦。

https://www.youtube.com/watch?v=4vj0SnP9X9A

YouTube

オマケ

ウルトラ警備隊の出動車は

インペリアルだった!

YouTube

YouTube

YouTube

YouTube

YouTube

YouTube

初期のウルトラマンシリーズに登場したクルマで

もっともカッコいいクルマといえば、ウルトラ警備隊

御用達のポインターではないだろうか。

Wikipedia

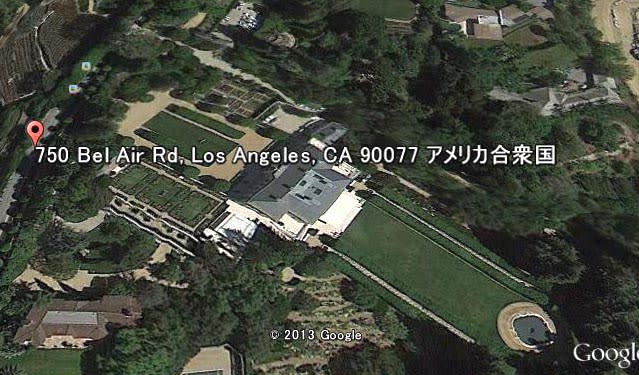

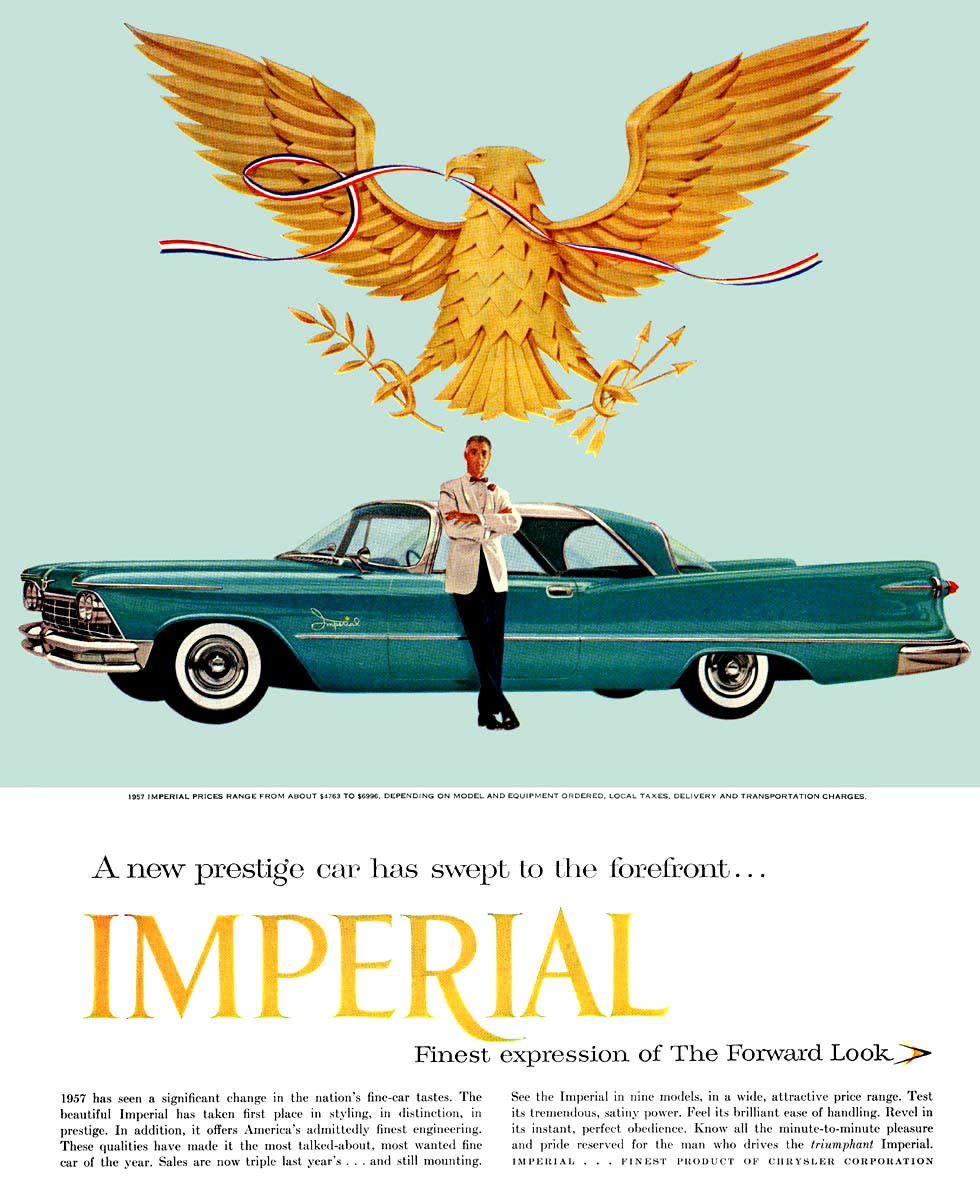

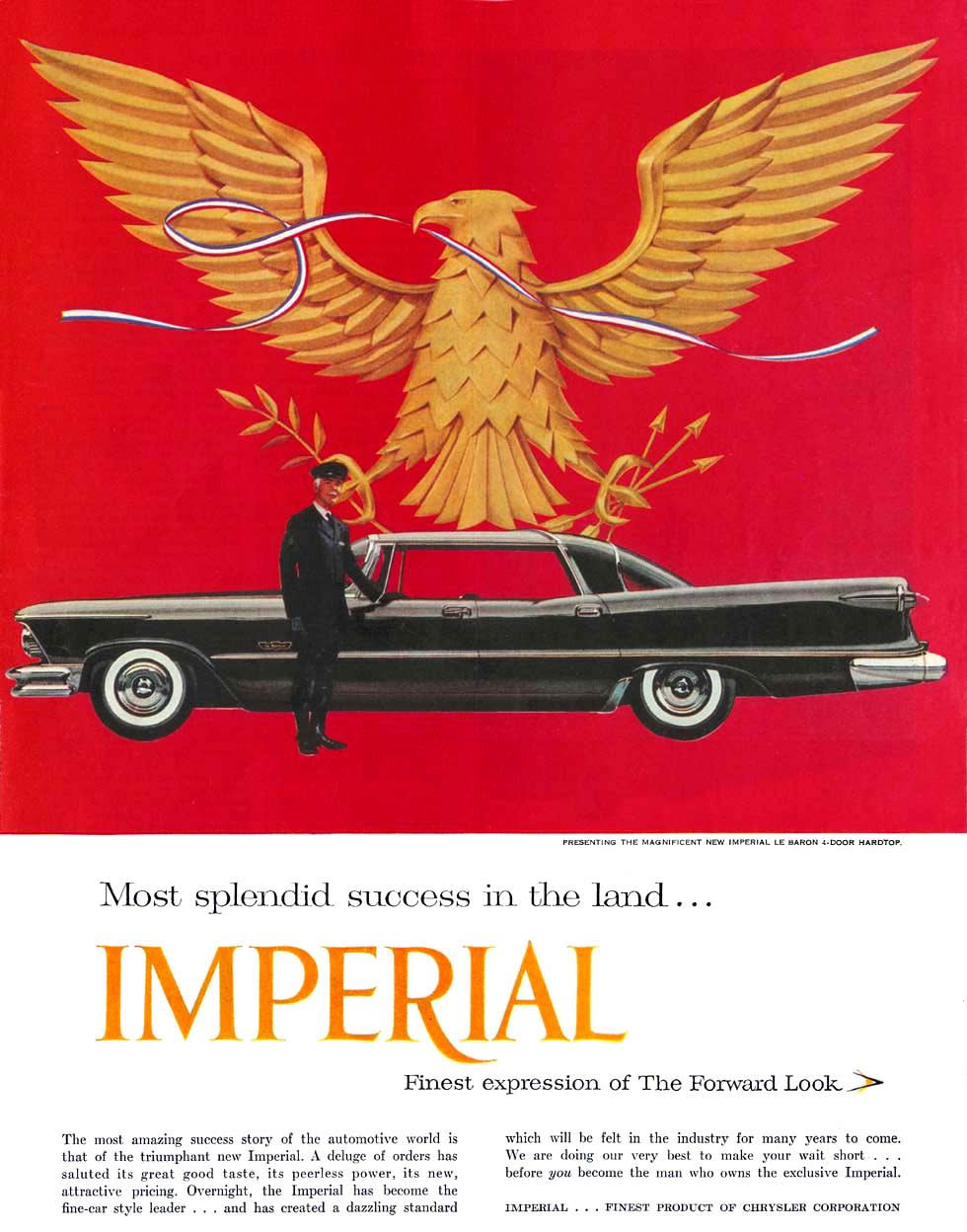

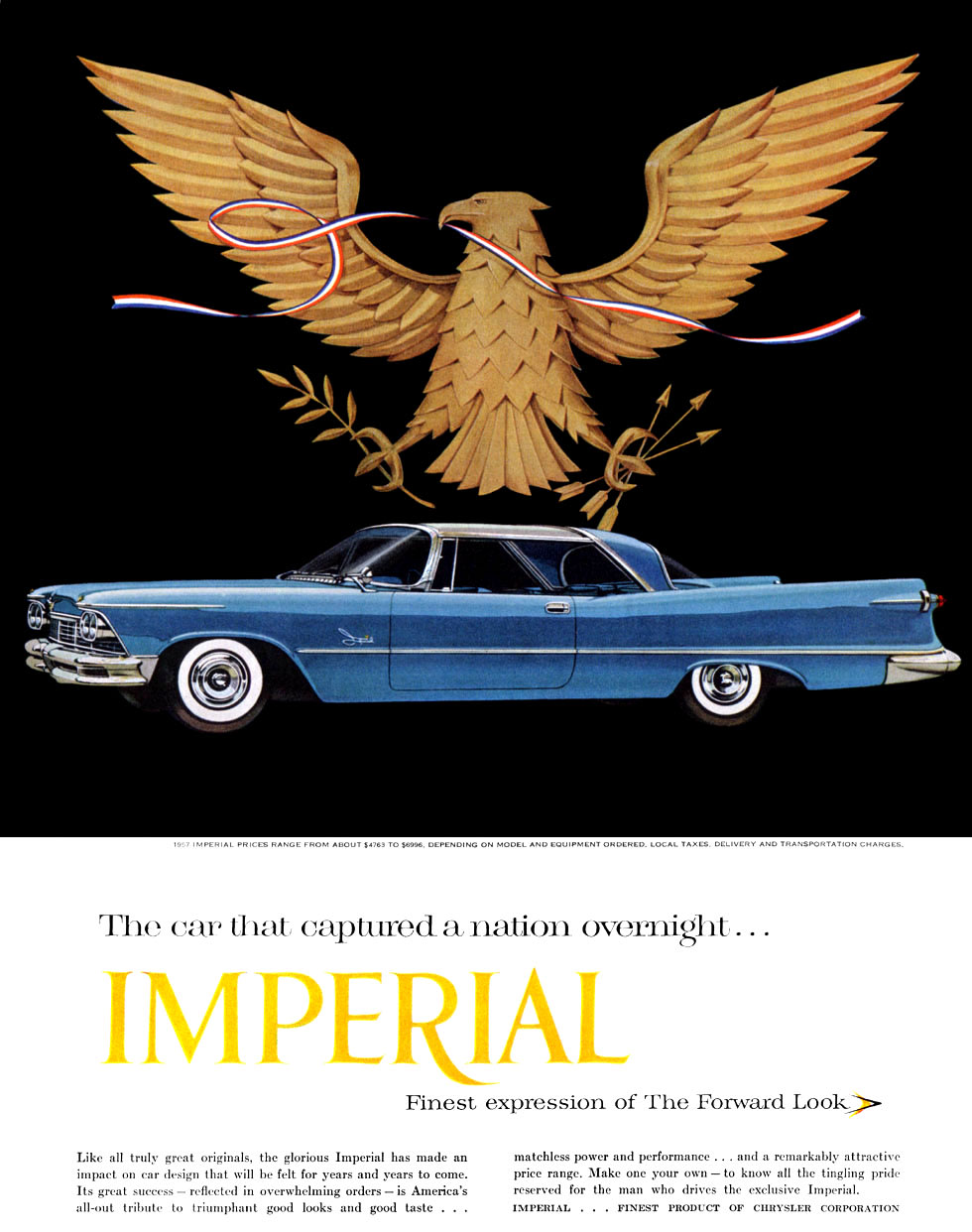

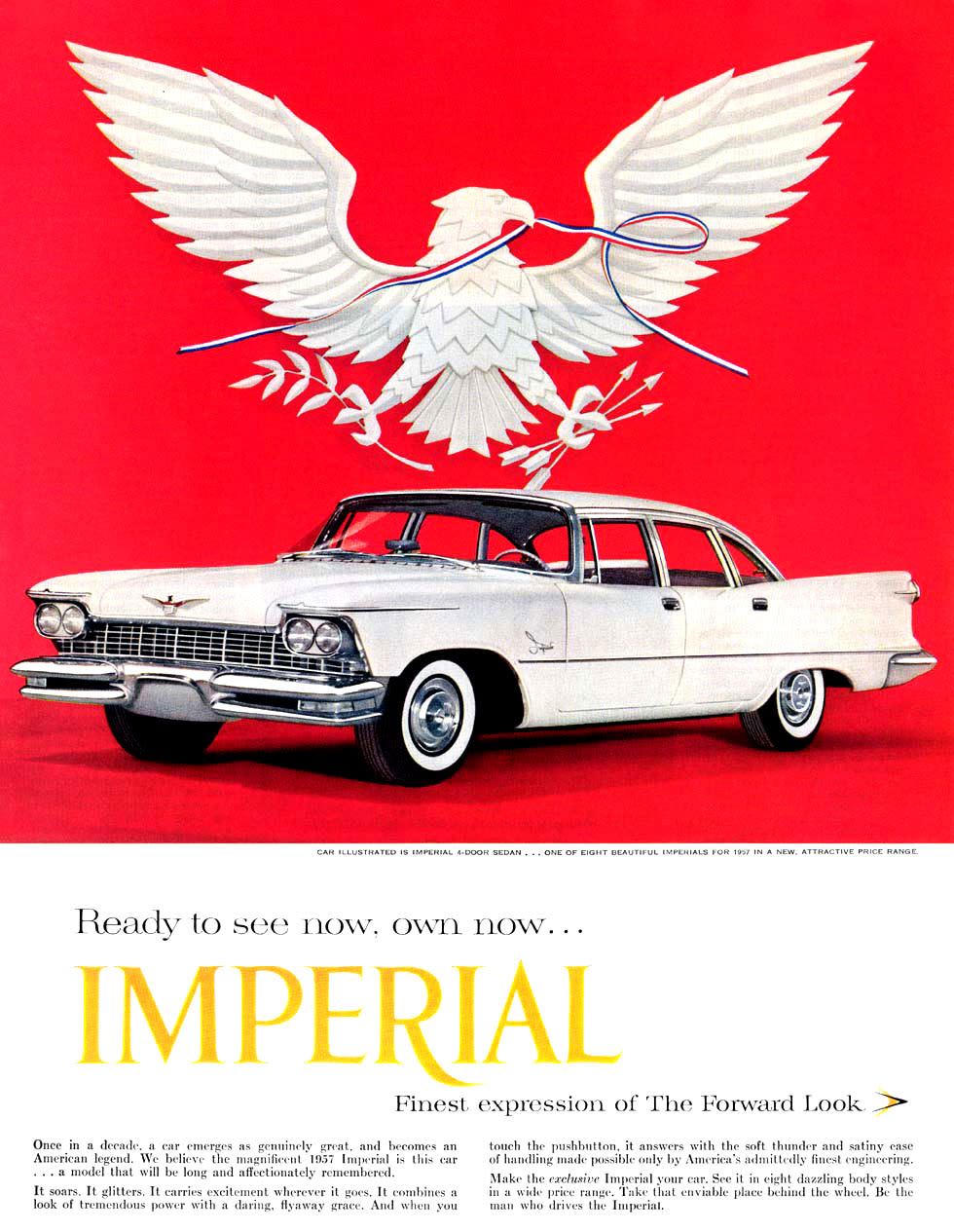

インペリアル1957年型

本車はポインターのベースになったことで知られているが

あまりの変わり様に驚いてしまう。

それだけ番組制作者のヤル気というか熱意の表れという

ことができようか。

1957年型ではないが参考まで…

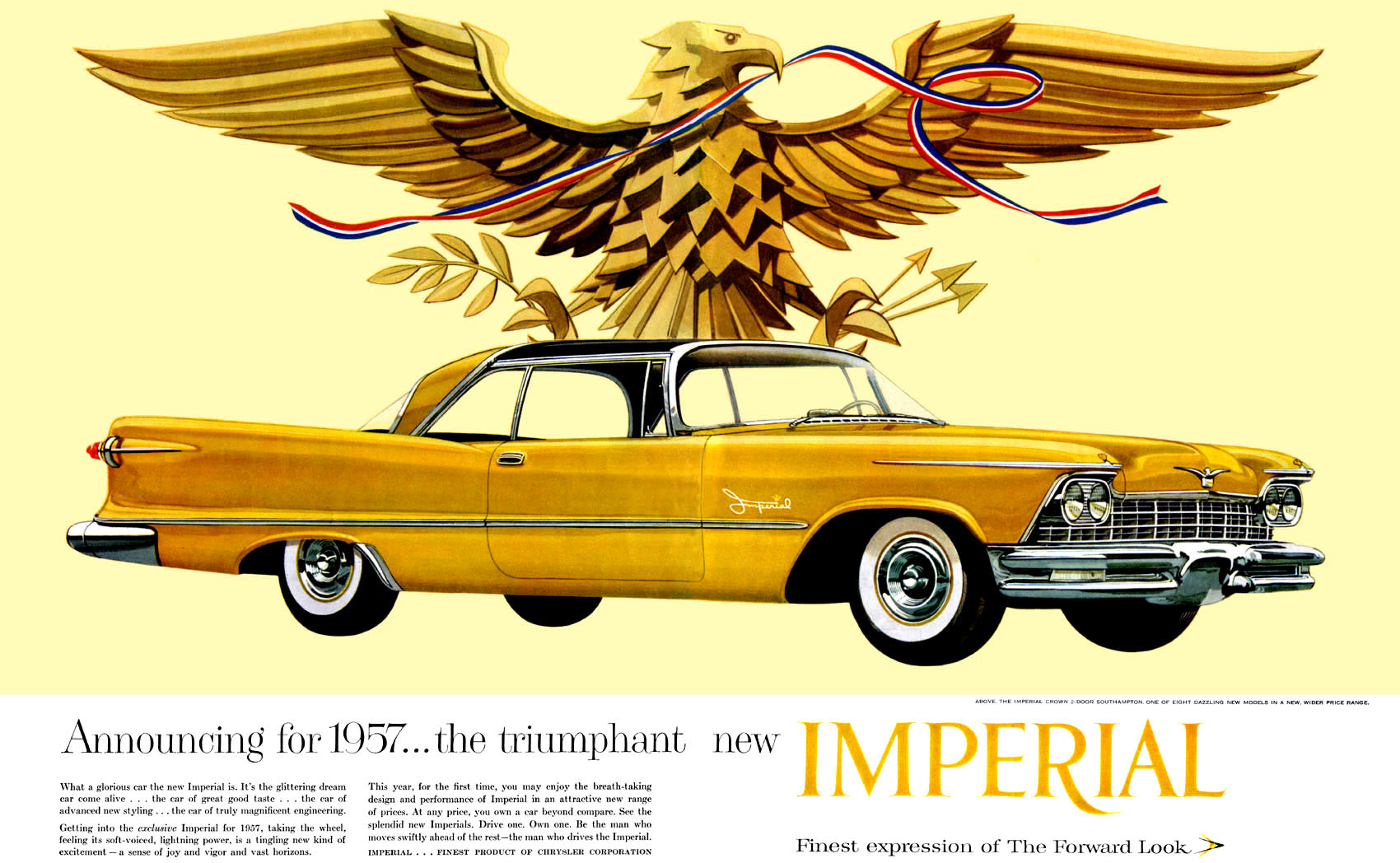

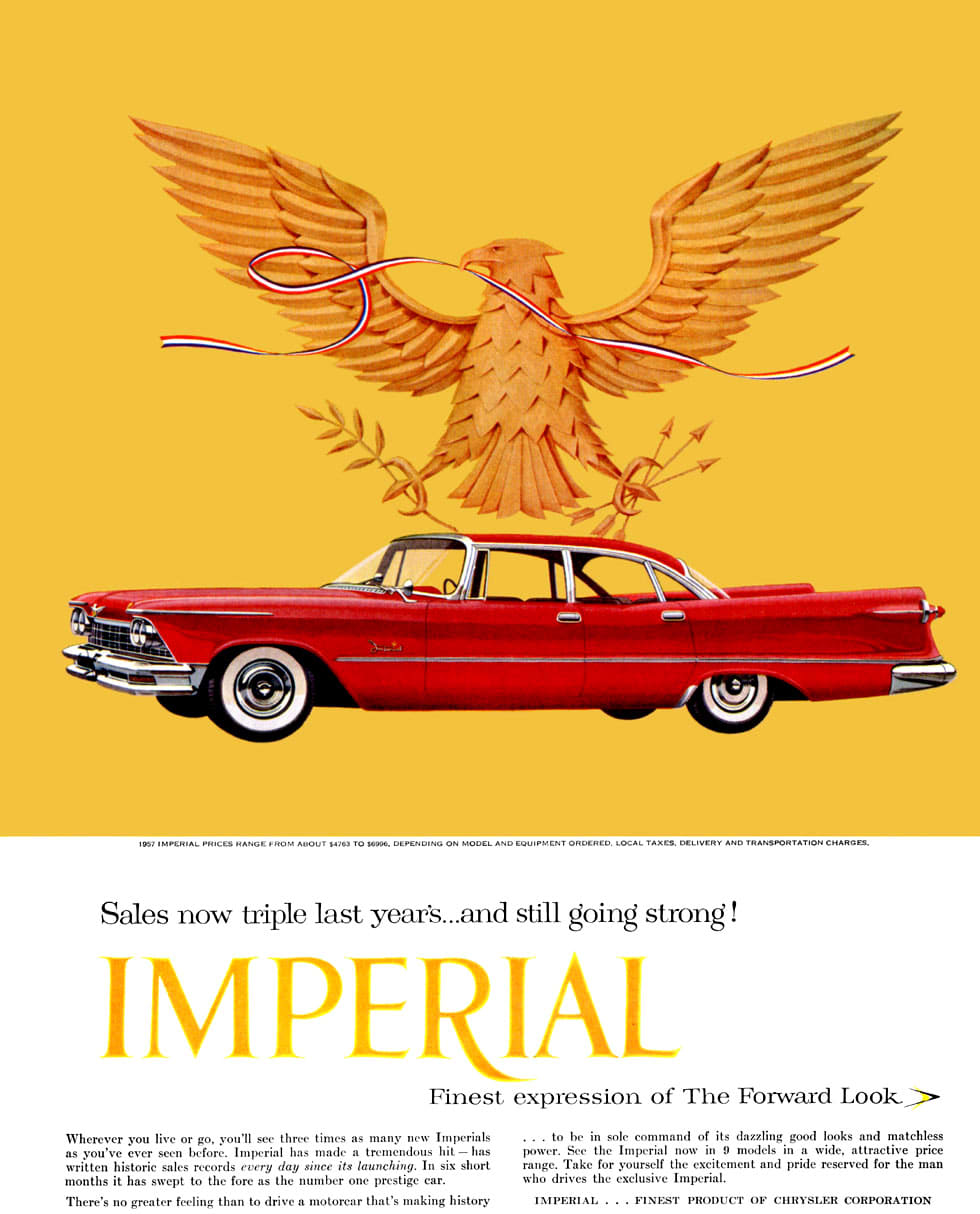

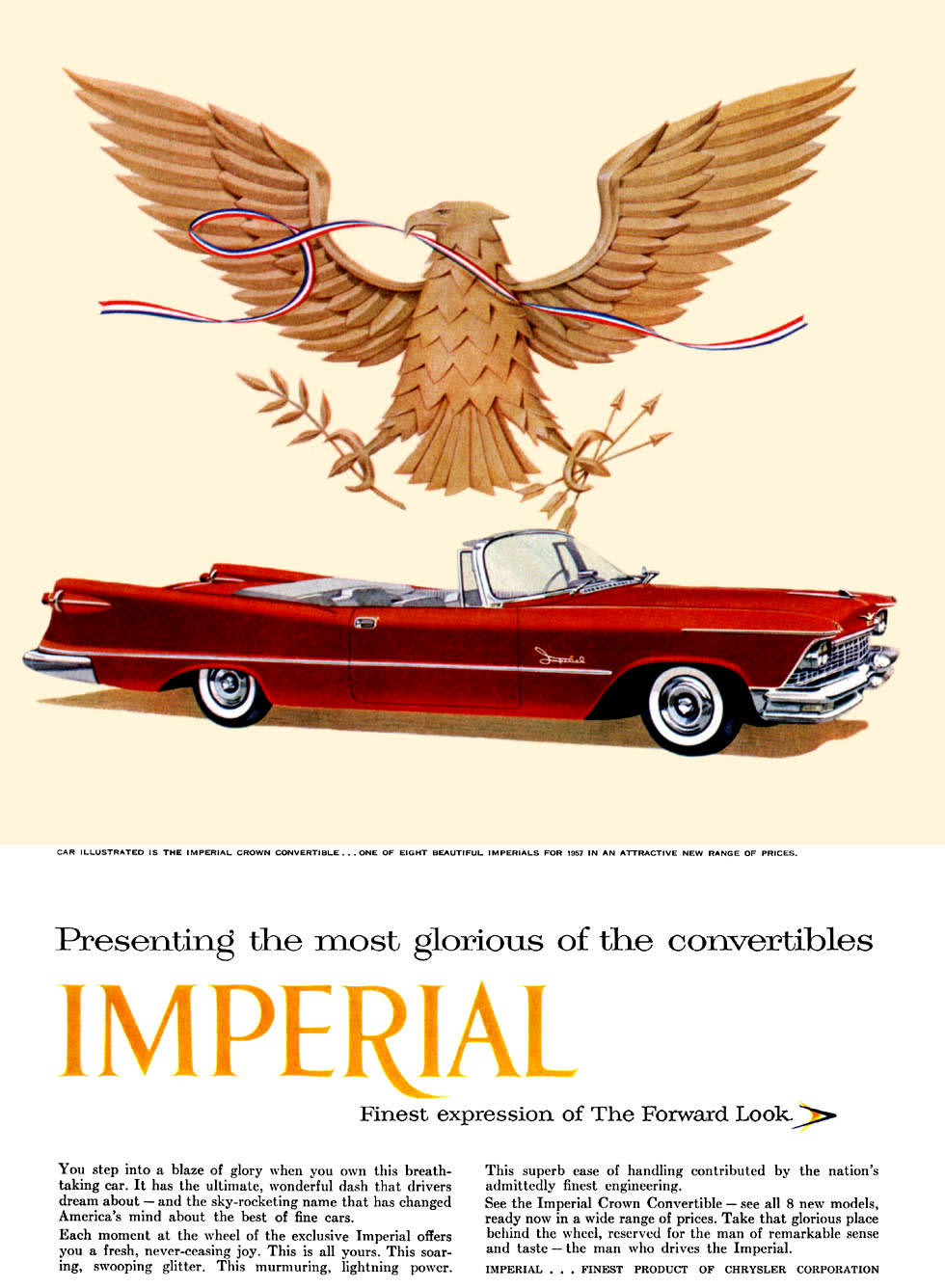

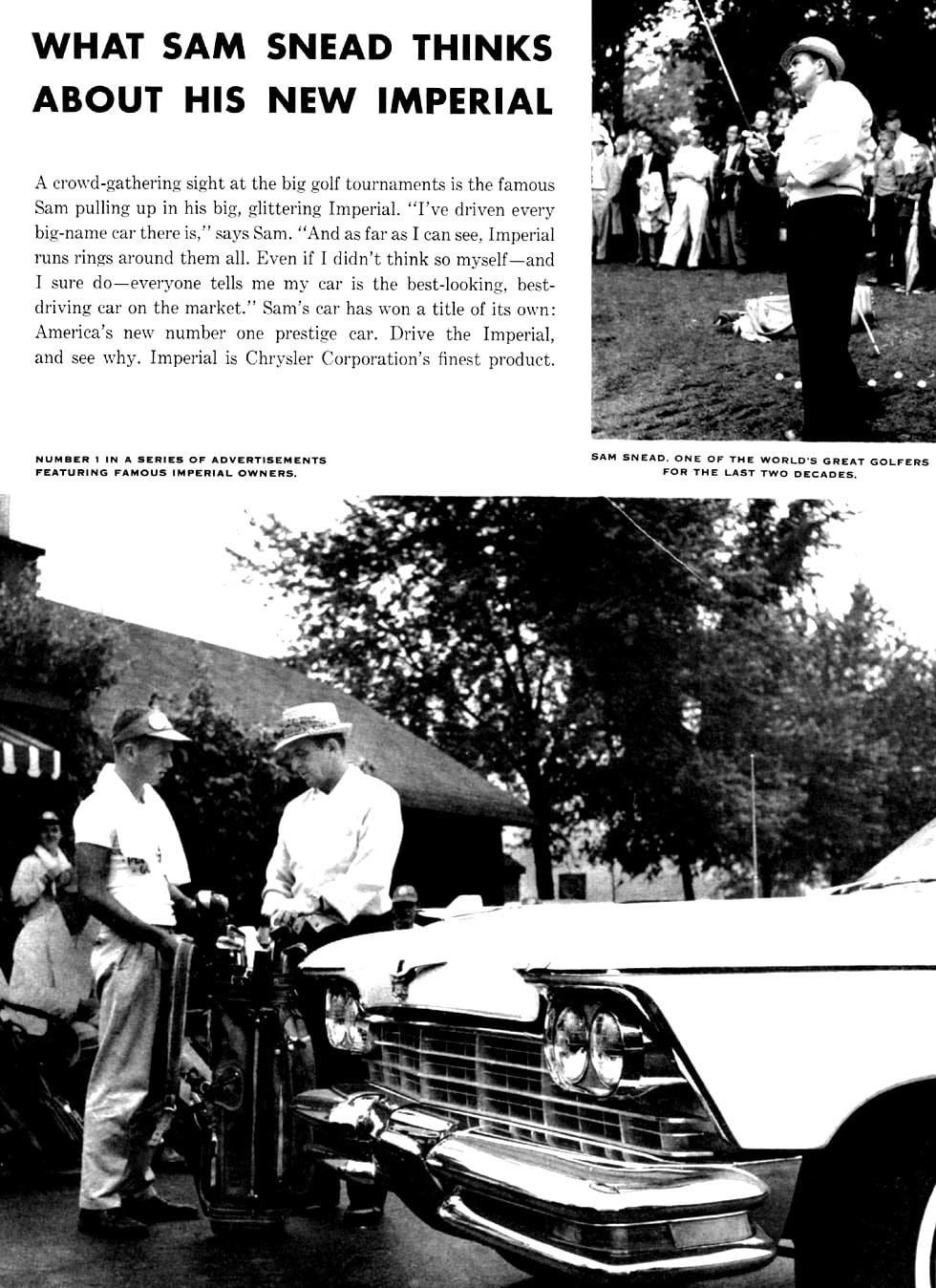

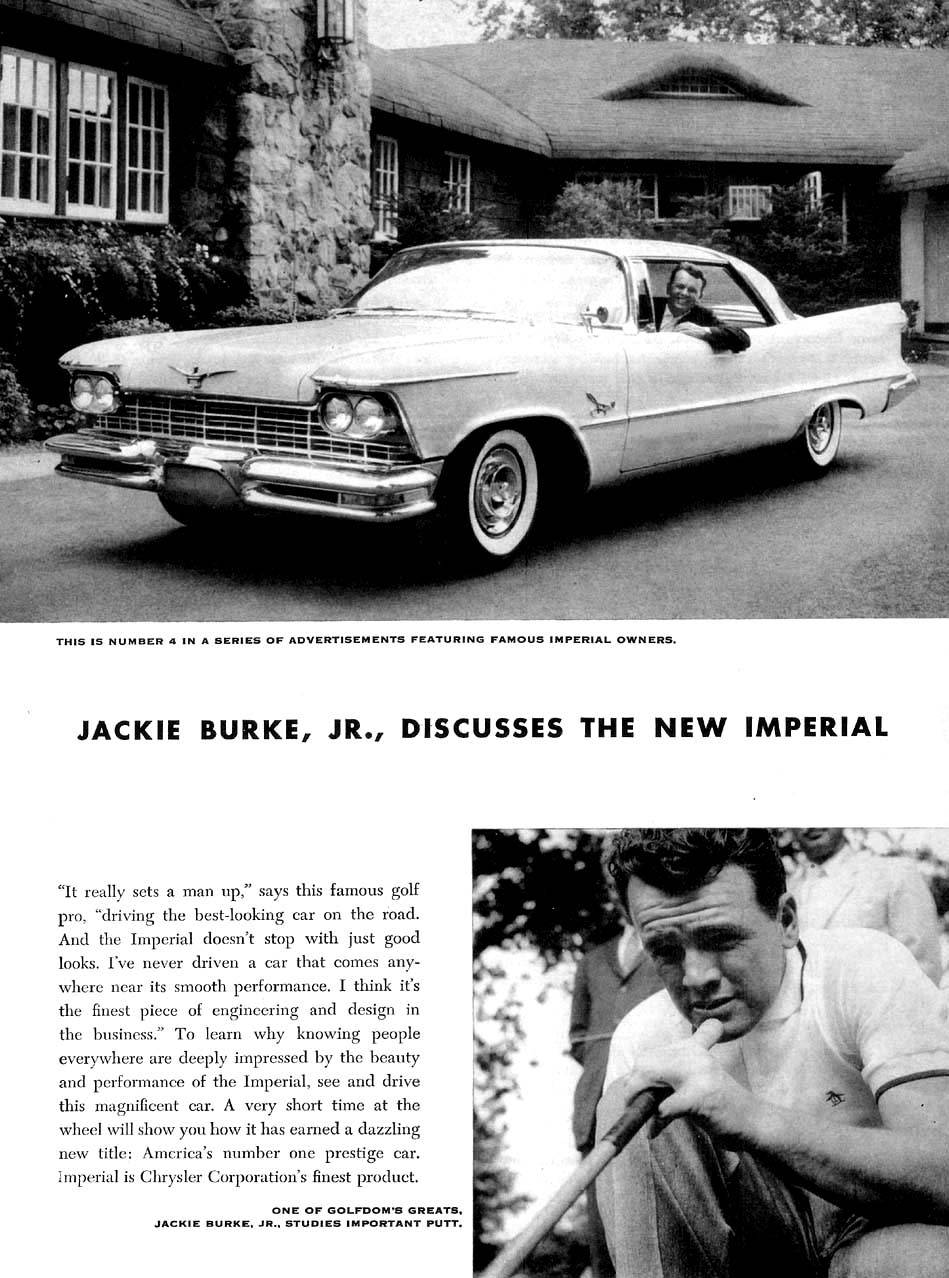

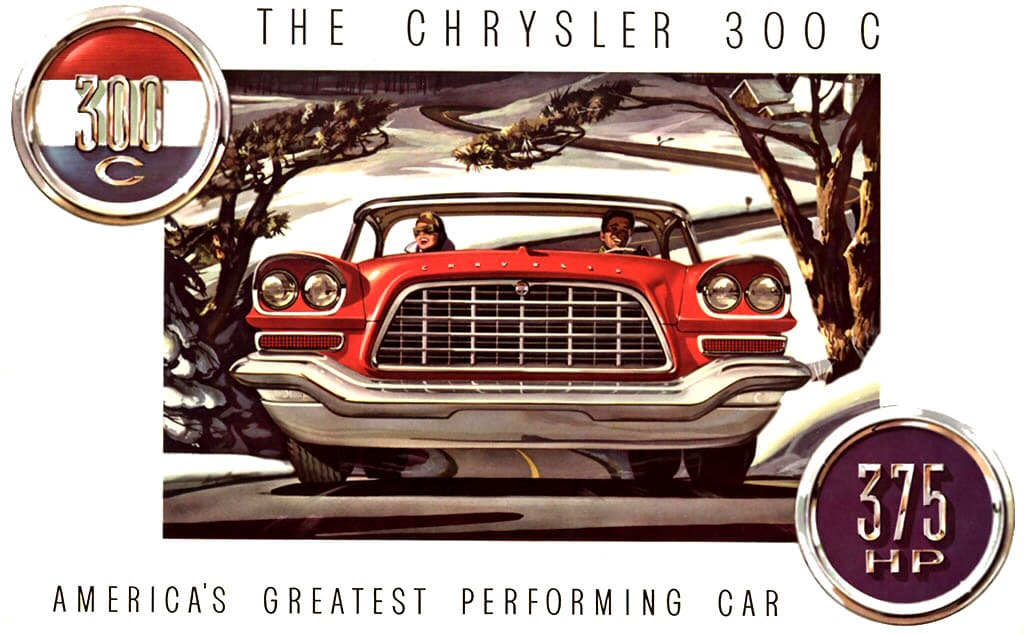

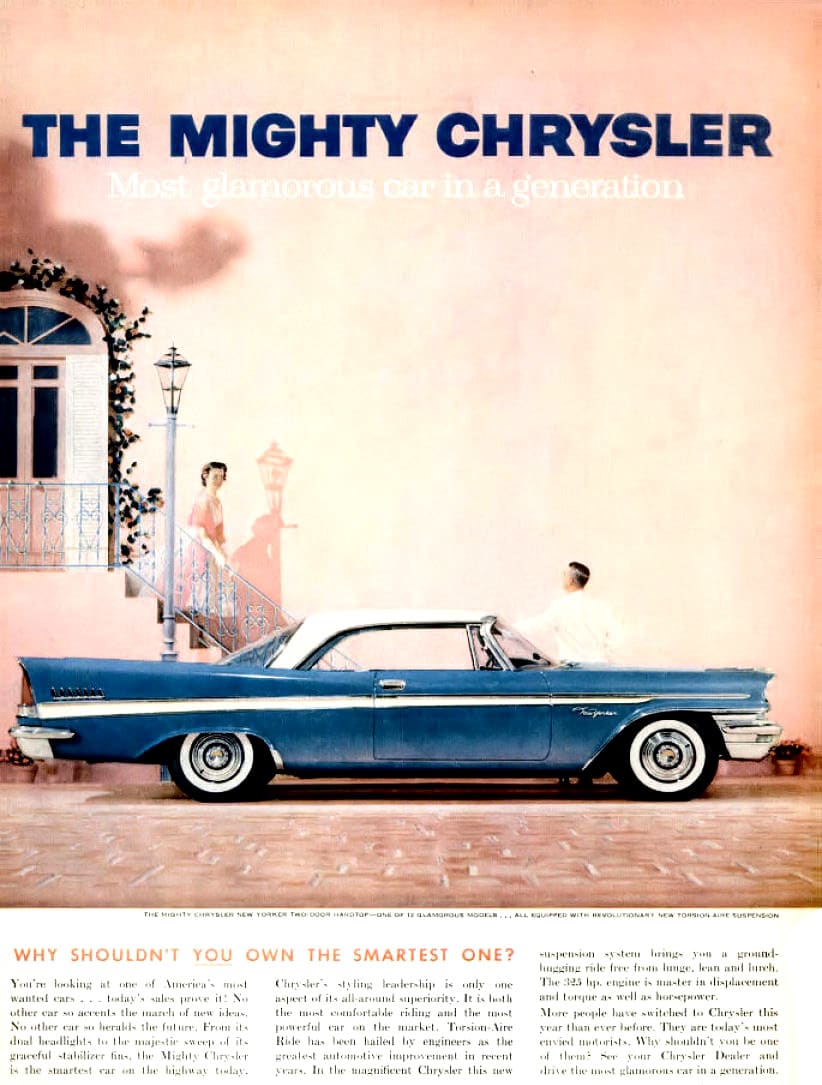

インペリアル・クラウン1957年型各種広告

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

上2枚の広告画像にはお抱え運転手が描かれており、社会的に成功した人物が

乗るクルマであることを強くアピールしている。

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

ポインター走行映像。

カーグラフィックTV風のオープニングがオモシロい。

http://www.youtube.com/watch?v=HUpFb6XZgUQ

オマケのオマケ

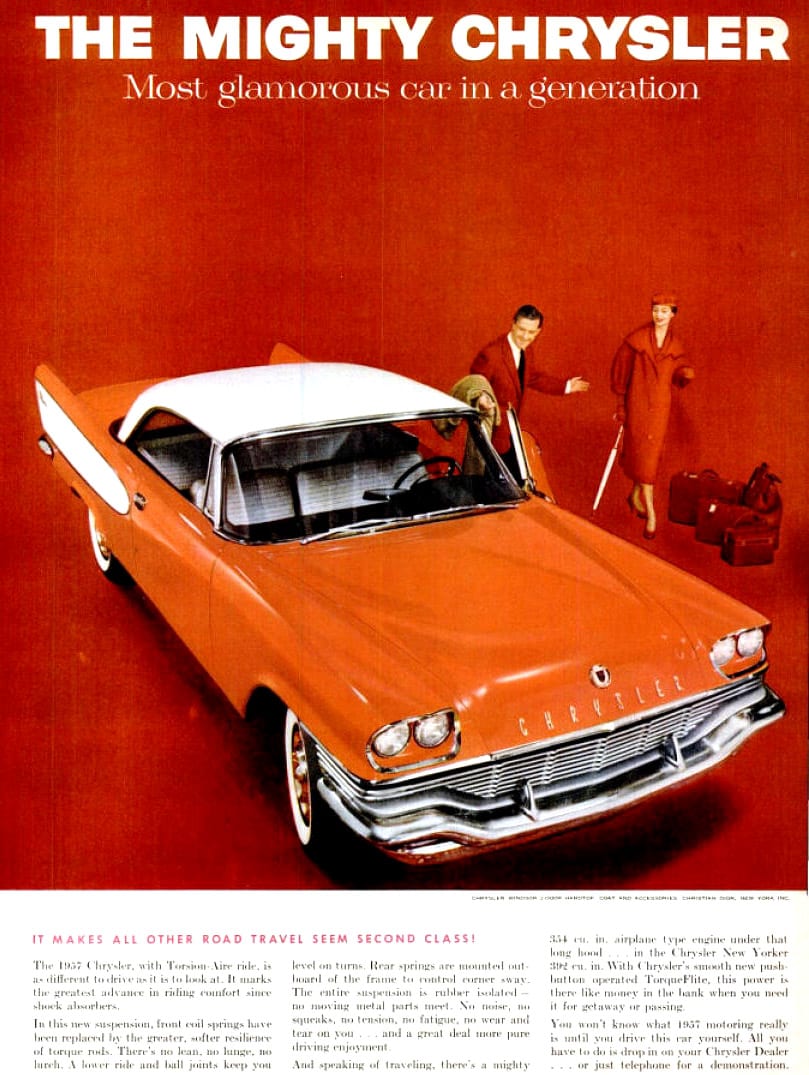

その他1957年型クライスラー車

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

CHRYSLER

次回の更新は5月31日夜の予定です。

つづく

つづく

つづく

つづく

美術館

美術館

Wikipedia

Wikipedia