グーテンベルグ・ミュージアムの本木昌造とマインツ街歩き

印刷人のフィルム・フィルムカメラ史探訪 VOL-6

印刷コンサルタント 尾崎 章

ライン川とマイン川の合流地点にある都市・マインツは交易上の重要拠点、そしてドイツ3大・大聖堂とされる975年起工の大聖堂を有する宗教都市として繁栄を極めた歴史的経緯が有る。更に「黄金のマインツ」と称えられたマインツは「近代印刷技術の父」とされるグーテンベルグの生誕地でも有り、1455年に出版された「グーテンベルグ聖書」(四十二行聖書、200部発行)を展示するグーテンベルグ・ミュージアムは印刷人にとって必見のミュージアムである事は言うまでも無い事である。

マインツ中央駅から徒歩10分のグーテンベルグ・ミュージアム

マインツ中央駅から路面電車に沿ってバーンホフ通り、シラー通りを東に進み、シラー広場をデパートや専門店の並ぶルードヴィッヒ通りに左折すると正面に大聖堂を望む事が出来る。グーテンベルグ像の立つグーテンベルグ広場を過ぎて次のリーブラウェン広場の一角に目指すグーテンベルグ・ミュージアムがある。

グーテンベルグ・ミュージアム入口部分

マインツ中央駅

シラー通りと路面電車

グーテンベルグ像

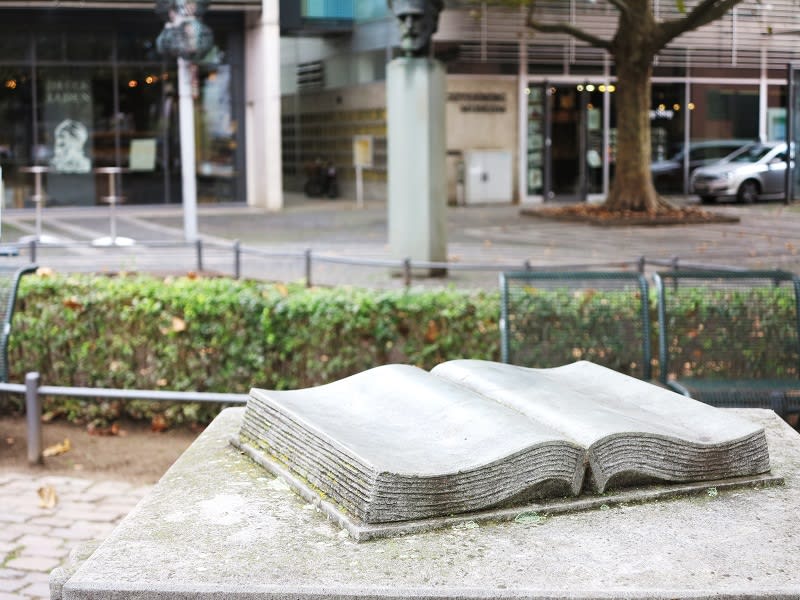

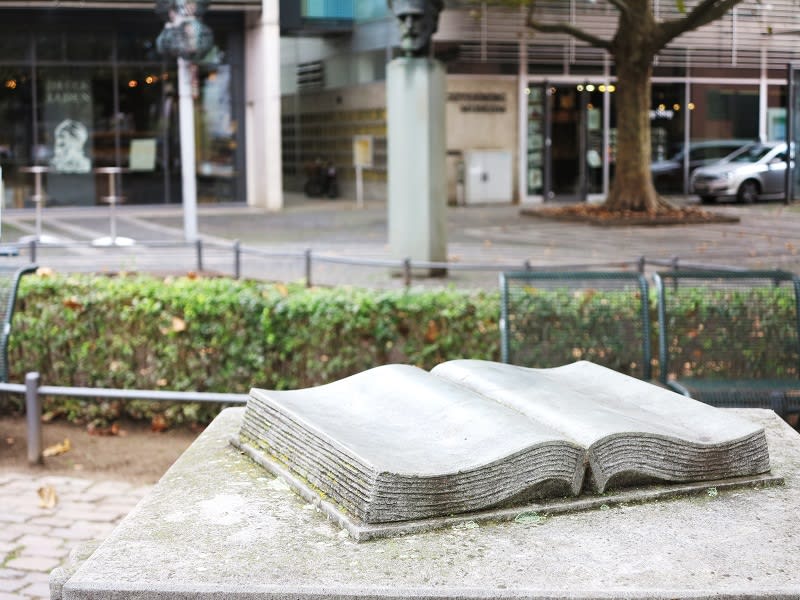

リーブラウェン広場とグーテンベルグ・ミュージアム

リーブラウェン広場には書籍のモニュメントが多数設置されており、マインツ市のグーテンベルグ・ミュージアムへの思い入れを見る事が出来る。またマインツ大聖堂、グーテンベルグ像、グーテンベルグ・ミュージアムを始めとする当該地区の建物はいずれもライトアップされており、薄暮の時間帯には更に美しい景観を楽しむ事が出来る。

マインツ大聖堂

薄暮のグーテンベルグ・ミュージアム

グーテンベルグ・ミュージアムの本木昌造

グーテンベルグ・ミュージアムには、各国の印刷に関する歴史展開を紹介するコーナーがあり、日本コーナーでは「日本のグーテンベルグ」と称される本木昌造が紹介されている。

長崎の蘭学者であった本木昌造(1824~1875)は日本の漢字に適した「蝋型電胎法」による本木活字を創り、明治初期の新聞・雑誌印刷に多用され国内の活版印刷技術確立に大きく貢献した事より「日本のグーテンベルグ」と称えられている事は周知の通りである。

グーテンベルグ・ミュージアムは、以前より本木昌造に注目していたが展示すべき資料も無く、同館の日本コーナーは大手印刷会社寄贈の活字を展示する程度に止まっていた。

2000年以前に数回グーテンベルグ・ミュージアムを訪問して日本コーナーの実情を把握していた小職は、「本木活字復元プロジェクト」による蝋型電胎法に準拠した本木活字復刻終了の偉業を称え当該資料のグーテンベルグ・ミュージアム展示を実現すべく同館の極東担当であったハンネローレ・ミュラー女史に意向打診を行い、2004年6月に㈱インテックス 内田信康代表取締役社長(当時:長崎県印刷工業組合理事長、本木昌造顕彰会会長、近代活字保存会会長)とマインツを訪問、関連資料の寄贈を行った経緯がある。

内田信康氏とハンネローレ・ミューラー女史

グーテンベルグ・ミュージアム館長:ハネバン・ベッツ博士は日本の活版印刷技術を確立した本木昌造に関する資料寄贈を歓び常設展示を決定、今日に至っている。

内田信康氏は、長崎・諏訪神社に保存されていた本木活字の鋳型を造る為の木製「種字」3293本に注目、これをベースに本木活字復元プロジェクトを㈱モリサワ・森澤嘉昭会長と共に立ち上げた国内印刷史に特記される功労者で「世界のトップレベルに有る日本印刷技術の根幹となった本木活字の復元は、印刷人としてのささやかな恩返し」の名言は日経新聞でも広く紹介され、印刷界はもとより広く産業界から称賛された事は記憶に新しい。

昨年(2014年)秋のドイツ出張時にグーテンベルグ・ミュージアムを訪問、日本コーナーは本木昌造の写真と活字、そして内田信康氏より寄贈を紹介する説明文のみを展示する内容に整理されている事を確認している。

日本コーナーの本木昌三展示(2005年時)

写真ファンにも楽しいマインツ街歩き、懐かしのアグファフィルム看板の健在

グーテンベルグの街・マインツは、フィルム写真・フィルムカメラファンにも楽しい街歩きが出来る。

マインツ中央駅からグーテンベルグ・ミュージアムを目指す途中のシラー通・シラー広場に面した写真店foto rimbachにアグファフィルムの立派なビルボード看板を見る事が出来る。

シラー通りの写真店

懐かしのアグファ看板

アグファ・ゲバルトは2004年11月にフィルム事業部門を別会社:アグファ・フォトに売却して事業撤退、アグファ・フォトも2005年5月に破産申請を行い世界3位のフィルムメーカーは終焉を迎えている。その後、MAKO社(ドイツ)フェッラーニァ社(イタリア)製のフィルム供給を受けたアグファブランドのフィルムが数社より発売された時期もあったが、現在は当該製品を見ることも無くなっている。

アグファフィルム全盛期には、欧州の至るところで見られたアグファレッド看板は懐かしのシーンとなったが、マインツ:foto rimbachのアグファビルボード看板は、往年のアグファを忍ぶ貴重な歴史的存在となった。

ルードヴィッヒ通りの写店

フイルムカメラが並ぶ中古カメラコーナー

アグファ看板を過ぎルードヴィッヒ通りに入ると右手にライカショップの看板を掲げた写真店BESIER OEHLINGがある。同店は中古カメラコーナーも有り数十台の中古フィルムカメラの販売を行っている。日本と並ぶ写真大国のドイツは、各都市に中古カメラ店が健在でブラブラ街歩きで中古カメラ店を見出した時の悦びもドイツ旅行の大きな楽しみである。

以上

印刷人のフィルム・フィルムカメラ史探訪 VOL-6

印刷コンサルタント 尾崎 章

ライン川とマイン川の合流地点にある都市・マインツは交易上の重要拠点、そしてドイツ3大・大聖堂とされる975年起工の大聖堂を有する宗教都市として繁栄を極めた歴史的経緯が有る。更に「黄金のマインツ」と称えられたマインツは「近代印刷技術の父」とされるグーテンベルグの生誕地でも有り、1455年に出版された「グーテンベルグ聖書」(四十二行聖書、200部発行)を展示するグーテンベルグ・ミュージアムは印刷人にとって必見のミュージアムである事は言うまでも無い事である。

マインツ中央駅から徒歩10分のグーテンベルグ・ミュージアム

マインツ中央駅から路面電車に沿ってバーンホフ通り、シラー通りを東に進み、シラー広場をデパートや専門店の並ぶルードヴィッヒ通りに左折すると正面に大聖堂を望む事が出来る。グーテンベルグ像の立つグーテンベルグ広場を過ぎて次のリーブラウェン広場の一角に目指すグーテンベルグ・ミュージアムがある。

グーテンベルグ・ミュージアム入口部分

マインツ中央駅

シラー通りと路面電車

グーテンベルグ像

リーブラウェン広場とグーテンベルグ・ミュージアム

リーブラウェン広場には書籍のモニュメントが多数設置されており、マインツ市のグーテンベルグ・ミュージアムへの思い入れを見る事が出来る。またマインツ大聖堂、グーテンベルグ像、グーテンベルグ・ミュージアムを始めとする当該地区の建物はいずれもライトアップされており、薄暮の時間帯には更に美しい景観を楽しむ事が出来る。

マインツ大聖堂

薄暮のグーテンベルグ・ミュージアム

グーテンベルグ・ミュージアムの本木昌造

グーテンベルグ・ミュージアムには、各国の印刷に関する歴史展開を紹介するコーナーがあり、日本コーナーでは「日本のグーテンベルグ」と称される本木昌造が紹介されている。

長崎の蘭学者であった本木昌造(1824~1875)は日本の漢字に適した「蝋型電胎法」による本木活字を創り、明治初期の新聞・雑誌印刷に多用され国内の活版印刷技術確立に大きく貢献した事より「日本のグーテンベルグ」と称えられている事は周知の通りである。

グーテンベルグ・ミュージアムは、以前より本木昌造に注目していたが展示すべき資料も無く、同館の日本コーナーは大手印刷会社寄贈の活字を展示する程度に止まっていた。

2000年以前に数回グーテンベルグ・ミュージアムを訪問して日本コーナーの実情を把握していた小職は、「本木活字復元プロジェクト」による蝋型電胎法に準拠した本木活字復刻終了の偉業を称え当該資料のグーテンベルグ・ミュージアム展示を実現すべく同館の極東担当であったハンネローレ・ミュラー女史に意向打診を行い、2004年6月に㈱インテックス 内田信康代表取締役社長(当時:長崎県印刷工業組合理事長、本木昌造顕彰会会長、近代活字保存会会長)とマインツを訪問、関連資料の寄贈を行った経緯がある。

内田信康氏とハンネローレ・ミューラー女史

グーテンベルグ・ミュージアム館長:ハネバン・ベッツ博士は日本の活版印刷技術を確立した本木昌造に関する資料寄贈を歓び常設展示を決定、今日に至っている。

内田信康氏は、長崎・諏訪神社に保存されていた本木活字の鋳型を造る為の木製「種字」3293本に注目、これをベースに本木活字復元プロジェクトを㈱モリサワ・森澤嘉昭会長と共に立ち上げた国内印刷史に特記される功労者で「世界のトップレベルに有る日本印刷技術の根幹となった本木活字の復元は、印刷人としてのささやかな恩返し」の名言は日経新聞でも広く紹介され、印刷界はもとより広く産業界から称賛された事は記憶に新しい。

昨年(2014年)秋のドイツ出張時にグーテンベルグ・ミュージアムを訪問、日本コーナーは本木昌造の写真と活字、そして内田信康氏より寄贈を紹介する説明文のみを展示する内容に整理されている事を確認している。

日本コーナーの本木昌三展示(2005年時)

写真ファンにも楽しいマインツ街歩き、懐かしのアグファフィルム看板の健在

グーテンベルグの街・マインツは、フィルム写真・フィルムカメラファンにも楽しい街歩きが出来る。

マインツ中央駅からグーテンベルグ・ミュージアムを目指す途中のシラー通・シラー広場に面した写真店foto rimbachにアグファフィルムの立派なビルボード看板を見る事が出来る。

シラー通りの写真店

懐かしのアグファ看板

アグファ・ゲバルトは2004年11月にフィルム事業部門を別会社:アグファ・フォトに売却して事業撤退、アグファ・フォトも2005年5月に破産申請を行い世界3位のフィルムメーカーは終焉を迎えている。その後、MAKO社(ドイツ)フェッラーニァ社(イタリア)製のフィルム供給を受けたアグファブランドのフィルムが数社より発売された時期もあったが、現在は当該製品を見ることも無くなっている。

アグファフィルム全盛期には、欧州の至るところで見られたアグファレッド看板は懐かしのシーンとなったが、マインツ:foto rimbachのアグファビルボード看板は、往年のアグファを忍ぶ貴重な歴史的存在となった。

ルードヴィッヒ通りの写店

フイルムカメラが並ぶ中古カメラコーナー

アグファ看板を過ぎルードヴィッヒ通りに入ると右手にライカショップの看板を掲げた写真店BESIER OEHLINGがある。同店は中古カメラコーナーも有り数十台の中古フィルムカメラの販売を行っている。日本と並ぶ写真大国のドイツは、各都市に中古カメラ店が健在でブラブラ街歩きで中古カメラ店を見出した時の悦びもドイツ旅行の大きな楽しみである。

以上