市場から消えた新規格のフィルム(3)

カメラの薄型化・新規格に挑戦したディスクフィルム

印刷図書館クラブ

印刷人のフィルム・フィルムカメラ史探訪 VOL-16

印刷コンサルタント 尾崎 章

Kodak disc Filmのカートリッジとパッケージ

1982年2月にイーストマン・コダックは、110フィルム(ポケット・インスタマチック)の次世代フィルムとして画面サイズ8.2mm×10.6mm・15枚撮りのKodak disc Filmを発売した。

Kodak disc Filmは、これまでのロールフィルムをベースとした製品展開とは全く異なり、直径64mmの円盤状フィルムを回転させて8.2×10.6mmサイズの画面を15枚撮影出来る方式であった。

コダックは、ディスクフィルム用カメラとしてKodak disc 4000,6000,8000の3機種を発売、フィルム形状よりカメラの薄型が可能となり「ハンドバックに入るカメラ」として女性層向けの需要創生を行っている。

直径64mmの円盤状フィルム

Kodak disc 6000カメラ

厚さ20~25mm のディスクカメラ

ディスクカメラは、画面サイズが小さい事より焦点距離12~13mm程度の短焦点レンズが標準レンズとして採用されている。この為、短焦点レンズの特徴である焦点深度を利用して焦点調節不要の固定焦点化が図れ、また露出コントロールも簡略化され126インスタマチックカメラ、110ポケットインスタマチックカメラと同様にビギナーを対象としたビジネス展開が実施された。

女性需要喚起をターゲットとしたミノルタカメラ(当時)は、1983年に人気デザイナー:アントレ・クレージュのデザインによるディスクカメラ・ミノルタ クレージュac101を発売、ピンク、ベージュ、ブルーのカラーバリエーションを設定して注目を集めた。

ミノルタ クレージュ ac101カメラ

ディスクカメラの国内対応

国内のフィルム及びカメラ各社は、135mmフィルムカメラはもとより110ポケットインスタマチックフィルムよりも画質が劣るディスクフィルム、ディスクカメラビジネスに懐疑的であった。特に国内カメラ各社が得意としたハーフサイズカメラのカラープリント画質が135mmフィルム(35mmフルサイズ)カメラに劣るとして需要が下降傾向にあった事もありディスクカメラ市場参入には極めて慎重な対応を採った。

しかしながら、欧米市場でコダックの当該製品の販売が拡大していた事より、富士写真フィルム(当時)及び小西六写真工業(当時)が欧米市場をターゲットとしたビジネスが可能と判断、1983年中旬より自社ブランド製品による海外展開を開始している。

富士写真フィルムは、1983年7月に輸出専用として2機種のディスクカメラ(フジDISC50,DISC70)を発売、其々にブラックとシルバーの外装バリエーションを設けている。

カメラ仕様は、12.5mm f2.8 4群4枚の固定焦点レンズを搭載、3コマの連写機能を付加している。

富士写真フィルム DISC 50 カメラ

小西六写真工業も1983年8月に輸出専用機としてKONICA DISC10,DISC15の2機種を発売、ディスクカメラに積極的であったミノルタカメラは、富士写真フィルム及び小西六写真工業よりも一足早い1983年4月にminolta DISC5,DISC7を国内外で販売開始、1983年7月には前述・アントレ・クレージュによるデザインカメラ・ミノルタクレージュac101の国内外販売を開始している。

DISCフィルムの展開

コダックは1982年2月のディスクカメラ発売に併せて高解像度のネガカラーフィルム・Koda Color VRフィルムを発売している。

コダックでは、8.2×10.6mmサイズの画面からユーザーが満足する品質のカラープリントを造る為に新カップラー技術によるKodak VRフィルムの製品化を実施した。VRは「VeryRealistic」の頭文字で当時のネガカラーフィルムの最先端・高解像度技術であった。

富士写真フィルム、小西六写真工業も同様に発色剤・カラードカップラーに改良を加えて解像度を高めたフィルムを発売してコダックに追随した。

フジカラー HR film CD DISC-15 フィルム

富士フィルム製品は、Fuji Color HR DISC Film(HR: High Resolution )、小西六写真工業はSAKURA Color SR DISC Film (SR: Super Reality)を新たにラインナップしている。

しかしながら、フィルム自動装填、オートフォーカス、コンパクト化等々を実現した35mmコンパクトカメラの画面サイズ差から生じる品質差が国内はもとより、品質許容度の大きい海外でも容認限界を超える状況となり数年で消滅する「超短命」フィルムとなった。

ラボの新規設備投資も普及の足かせ

ディスクティルムは、従来のロールフィルムとは全く形状が異なる為にプロセッサー等の現像処理設備及びプリント機器も新たな設備が必要となり、コダックの対応はもとより富士写真フィルムも1983年4月より海外代理店ラボ向けに専用プロセッサーの供給を開始してディスクフィルム販売サポートを行っている。

余談ではあるが、1982年にロンドン近郊のコダック・ハロー工場に出張した際、工場食堂で昼食時に隣り合わせたコダックラボ経営者が「ディスクフィルムは画面サイズが小さく画質面で売れるとは思わない」「仕方なく設備投資するが無駄な投資になる」と首をすくめて同意を求めてきたシーンを忘れる事が出来ない。

コダックは、ワールドワイドで約1000万台のディスク カメラを販売したと報じたものの、2~3年で市場から姿を消し前述のコダックラボ経営者のコメント通りの短命製品となった。

コダックによるディスクフィルムの販売は、富士写真フィルム及び小西六写真工業の撤退後も暫く継続されたがカメラ各社からのディスクカメラの発売も無く、1998年12月にコダックはディスクフィルムの生産を中止している。

126インスタントフィルム、110ポケットフィルムと新規格フィルムビジネスを相次いで成功させたイーストマン・コダック、同一市場で「3匹目のドジョウ」を狙う市場ニーズと乖離した展開は根本的に無理であったとの指摘が多い。

カメラ、フィルム5社共同による新規格フィルム・APSはデジタルカメラに敗退

ディスクフィルムの生産を中止した1998年12月の一年前にコダックは、富士フィルム、キャノン、ニコン、ミノルタカメラ(当時)との5社共同による新規格フィルム・APS(Advanced Photo System)を発表、販売を開始している。

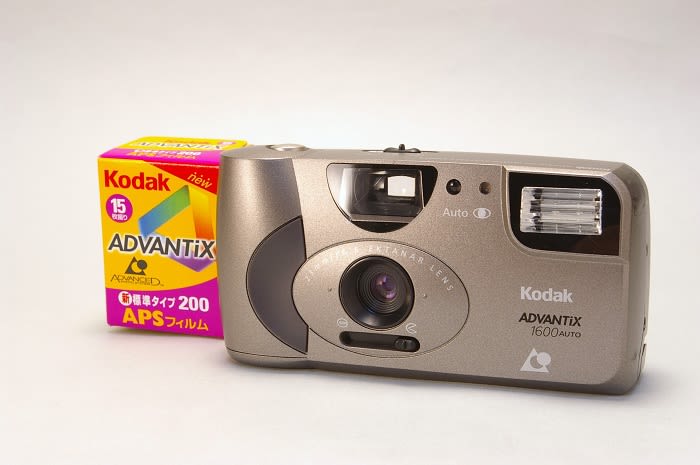

ADVANTIX APSフィルムと ADVANTIX1600カメラ

写真フィルムシェア世界1位と2位、そしてカメラ世界大手3社との共同開発により「新しい世界標準」を目指したAPSシステムは、フィルムにデータ記録が可能な磁性コーティングを行い、フォトプレーヤーとの組合せによるTV画面表示等々の新規格を目指した「満を持した」新規格であった。

しかしながら、密閉カートリッジの保管問題、プリント料金の価格問題に加えてコンパクトデジタルカメラ急速台頭の挟撃により市場創生に失敗、2002年時点で殆どのカメラメーカーが市場撤退する状況に至った事は記憶に新しい。

APSフィルム自体も2011年7月に富士フィルムが販売終了、コダックも同年12月末で生産中止に至っている。

カメラの薄型化・新規格に挑戦したディスクフィルム

印刷図書館クラブ

印刷人のフィルム・フィルムカメラ史探訪 VOL-16

印刷コンサルタント 尾崎 章

Kodak disc Filmのカートリッジとパッケージ

1982年2月にイーストマン・コダックは、110フィルム(ポケット・インスタマチック)の次世代フィルムとして画面サイズ8.2mm×10.6mm・15枚撮りのKodak disc Filmを発売した。

Kodak disc Filmは、これまでのロールフィルムをベースとした製品展開とは全く異なり、直径64mmの円盤状フィルムを回転させて8.2×10.6mmサイズの画面を15枚撮影出来る方式であった。

コダックは、ディスクフィルム用カメラとしてKodak disc 4000,6000,8000の3機種を発売、フィルム形状よりカメラの薄型が可能となり「ハンドバックに入るカメラ」として女性層向けの需要創生を行っている。

直径64mmの円盤状フィルム

Kodak disc 6000カメラ

厚さ20~25mm のディスクカメラ

ディスクカメラは、画面サイズが小さい事より焦点距離12~13mm程度の短焦点レンズが標準レンズとして採用されている。この為、短焦点レンズの特徴である焦点深度を利用して焦点調節不要の固定焦点化が図れ、また露出コントロールも簡略化され126インスタマチックカメラ、110ポケットインスタマチックカメラと同様にビギナーを対象としたビジネス展開が実施された。

女性需要喚起をターゲットとしたミノルタカメラ(当時)は、1983年に人気デザイナー:アントレ・クレージュのデザインによるディスクカメラ・ミノルタ クレージュac101を発売、ピンク、ベージュ、ブルーのカラーバリエーションを設定して注目を集めた。

ミノルタ クレージュ ac101カメラ

ディスクカメラの国内対応

国内のフィルム及びカメラ各社は、135mmフィルムカメラはもとより110ポケットインスタマチックフィルムよりも画質が劣るディスクフィルム、ディスクカメラビジネスに懐疑的であった。特に国内カメラ各社が得意としたハーフサイズカメラのカラープリント画質が135mmフィルム(35mmフルサイズ)カメラに劣るとして需要が下降傾向にあった事もありディスクカメラ市場参入には極めて慎重な対応を採った。

しかしながら、欧米市場でコダックの当該製品の販売が拡大していた事より、富士写真フィルム(当時)及び小西六写真工業(当時)が欧米市場をターゲットとしたビジネスが可能と判断、1983年中旬より自社ブランド製品による海外展開を開始している。

富士写真フィルムは、1983年7月に輸出専用として2機種のディスクカメラ(フジDISC50,DISC70)を発売、其々にブラックとシルバーの外装バリエーションを設けている。

カメラ仕様は、12.5mm f2.8 4群4枚の固定焦点レンズを搭載、3コマの連写機能を付加している。

富士写真フィルム DISC 50 カメラ

小西六写真工業も1983年8月に輸出専用機としてKONICA DISC10,DISC15の2機種を発売、ディスクカメラに積極的であったミノルタカメラは、富士写真フィルム及び小西六写真工業よりも一足早い1983年4月にminolta DISC5,DISC7を国内外で販売開始、1983年7月には前述・アントレ・クレージュによるデザインカメラ・ミノルタクレージュac101の国内外販売を開始している。

DISCフィルムの展開

コダックは1982年2月のディスクカメラ発売に併せて高解像度のネガカラーフィルム・Koda Color VRフィルムを発売している。

コダックでは、8.2×10.6mmサイズの画面からユーザーが満足する品質のカラープリントを造る為に新カップラー技術によるKodak VRフィルムの製品化を実施した。VRは「VeryRealistic」の頭文字で当時のネガカラーフィルムの最先端・高解像度技術であった。

富士写真フィルム、小西六写真工業も同様に発色剤・カラードカップラーに改良を加えて解像度を高めたフィルムを発売してコダックに追随した。

フジカラー HR film CD DISC-15 フィルム

富士フィルム製品は、Fuji Color HR DISC Film(HR: High Resolution )、小西六写真工業はSAKURA Color SR DISC Film (SR: Super Reality)を新たにラインナップしている。

しかしながら、フィルム自動装填、オートフォーカス、コンパクト化等々を実現した35mmコンパクトカメラの画面サイズ差から生じる品質差が国内はもとより、品質許容度の大きい海外でも容認限界を超える状況となり数年で消滅する「超短命」フィルムとなった。

ラボの新規設備投資も普及の足かせ

ディスクティルムは、従来のロールフィルムとは全く形状が異なる為にプロセッサー等の現像処理設備及びプリント機器も新たな設備が必要となり、コダックの対応はもとより富士写真フィルムも1983年4月より海外代理店ラボ向けに専用プロセッサーの供給を開始してディスクフィルム販売サポートを行っている。

余談ではあるが、1982年にロンドン近郊のコダック・ハロー工場に出張した際、工場食堂で昼食時に隣り合わせたコダックラボ経営者が「ディスクフィルムは画面サイズが小さく画質面で売れるとは思わない」「仕方なく設備投資するが無駄な投資になる」と首をすくめて同意を求めてきたシーンを忘れる事が出来ない。

コダックは、ワールドワイドで約1000万台のディスク カメラを販売したと報じたものの、2~3年で市場から姿を消し前述のコダックラボ経営者のコメント通りの短命製品となった。

コダックによるディスクフィルムの販売は、富士写真フィルム及び小西六写真工業の撤退後も暫く継続されたがカメラ各社からのディスクカメラの発売も無く、1998年12月にコダックはディスクフィルムの生産を中止している。

126インスタントフィルム、110ポケットフィルムと新規格フィルムビジネスを相次いで成功させたイーストマン・コダック、同一市場で「3匹目のドジョウ」を狙う市場ニーズと乖離した展開は根本的に無理であったとの指摘が多い。

カメラ、フィルム5社共同による新規格フィルム・APSはデジタルカメラに敗退

ディスクフィルムの生産を中止した1998年12月の一年前にコダックは、富士フィルム、キャノン、ニコン、ミノルタカメラ(当時)との5社共同による新規格フィルム・APS(Advanced Photo System)を発表、販売を開始している。

ADVANTIX APSフィルムと ADVANTIX1600カメラ

写真フィルムシェア世界1位と2位、そしてカメラ世界大手3社との共同開発により「新しい世界標準」を目指したAPSシステムは、フィルムにデータ記録が可能な磁性コーティングを行い、フォトプレーヤーとの組合せによるTV画面表示等々の新規格を目指した「満を持した」新規格であった。

しかしながら、密閉カートリッジの保管問題、プリント料金の価格問題に加えてコンパクトデジタルカメラ急速台頭の挟撃により市場創生に失敗、2002年時点で殆どのカメラメーカーが市場撤退する状況に至った事は記憶に新しい。

APSフィルム自体も2011年7月に富士フィルムが販売終了、コダックも同年12月末で生産中止に至っている。