ブルースもジャズもロックもすべて含めてもっているCDの中で一番よく聴くもの、

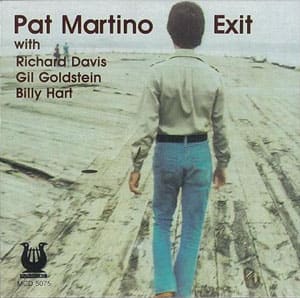

『Pat Martino - Exit』

私が最も尊敬するギタリストであり、これは私にジャズを聴くきっかけを与えてくれたCDだ。

レコード盤とCD盤の両方をもっている。

別に私がコレクターだからではなく、「I Remenber Clifford」の

演奏バージョンがCDとレコードでは異なっていることをある日

偶然発見したので、中古レコード屋をめぐってやっとの思いで手に入れた。

もう全曲ともすばらしい。パット・マルティーノを語る上でなくてはならない

いちばん重要なCDである。彼はウェス・モンゴメリーの後継者ということで

ジョージ・ベンソンとよく対比された。

よい意味ではより幾何学的、悪い意味ではスピード感がない。

ひとつには音符が均等に配列されていることがあると思う。

16分音符でも32分音符でも、長い小節にわたってフレーズが敷き詰められている。

そういうところがコルトレーンに例えられることもあるようだが、

私にはフレーズのバリエーションはパット・マルティーノの方が豊富だと思える。

ただし、コルトレーンはわかりやすいセグメント単位でのフレーズの構築や

繰り返しフレーズは多いものの、ダイナミクスのつけ方、ロング・トーンの

使い方が自在で、よりスピードがあるように感じられる。

パットはメロディック・リズムという意味において単調であるといえる。

ただし、そういう音の均等配列が、次第に心地よく感じられてくるのだから

不思議なものである。

またなんとも言葉では表現しきれない「わびさび感」がある。

バラードにおける彼の演奏はもう、つき抜けている感じで、「切なさ」すら

感じさせる。

彼のそうした手法はギターという楽器の特性を追求した結果、たどりついた

地点なのだと思う。

電気的に発達した現代ならまだしも、当時の(特にジャズというジャンルにおける)

ギターでは何小節にもまたがるロング・トーンなど不可能な話だったのだろう。

最高潮の場面でサキソホニストならばそこでロング・トーンをならす。

歌物であれば必ず最高潮のところではヴォーカルがロングトーンで歌う。

一方でギタリストがメロディを弾いている場合は、私ならばそこでコードをならすだろう。

しかしパット・マルティーノはそういう場面でショートフレーズを繰り返す。

ギタリストにはギタリストの、そして人には人のダイナミズムがあるということだ。

後にラリー・カールトン、リ―・リトナー、ロベン・フォード、

スティーブ・ルカサーといった人たちはロング・トーンを完全にものすることになる。

しかしそれは、ロックの手法を巧みに取り入れた結果であり、ジャズというジャンル

においては、いわゆるクロスオーバー時代以降の話である。

その時、確かにギターは新しい表現方法を手にいれたのだと思う。

パット・マルティーノは1980年に脳静脈瘤により記憶を失い、

自分の父親の名前以外の記憶(自分がギタリストであることすら)失った。

そして奇跡的なカムバックを遂げる。自分のレコードを聴きながら

ギターの練習をしなおしたというから、なんともすごい話だ。

『Return』後の彼の演奏は直情的なものからより理知的なものへと

変化を重ねている。そしてなんと今でも健在である。

相変わらず彼はロング・トーンを使わないんだよね。

そういうところが彼らしい。

時折、彼が記憶を失わなかったら、のびのあるディストーション・サウンド、

いわゆるロング・トーンをものにしていたのではないかと思う時がある。

彼にとっての「カムバック」は原点回帰(彼の若い頃のサウンド)、つまり

「リターン」であったのだといえる。

それが彼にとってジャズ・ギタリストであることの証明であり、

彼自身であることの証明なのだろう。

がんばろう、日本!!

翻訳会社オー・エム・ティの公式ウェブサイト

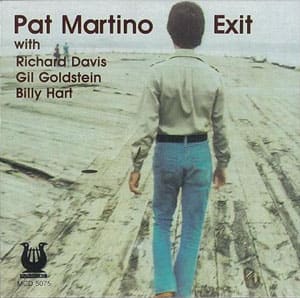

『Pat Martino - Exit』

私が最も尊敬するギタリストであり、これは私にジャズを聴くきっかけを与えてくれたCDだ。

レコード盤とCD盤の両方をもっている。

別に私がコレクターだからではなく、「I Remenber Clifford」の

演奏バージョンがCDとレコードでは異なっていることをある日

偶然発見したので、中古レコード屋をめぐってやっとの思いで手に入れた。

もう全曲ともすばらしい。パット・マルティーノを語る上でなくてはならない

いちばん重要なCDである。彼はウェス・モンゴメリーの後継者ということで

ジョージ・ベンソンとよく対比された。

よい意味ではより幾何学的、悪い意味ではスピード感がない。

ひとつには音符が均等に配列されていることがあると思う。

16分音符でも32分音符でも、長い小節にわたってフレーズが敷き詰められている。

そういうところがコルトレーンに例えられることもあるようだが、

私にはフレーズのバリエーションはパット・マルティーノの方が豊富だと思える。

ただし、コルトレーンはわかりやすいセグメント単位でのフレーズの構築や

繰り返しフレーズは多いものの、ダイナミクスのつけ方、ロング・トーンの

使い方が自在で、よりスピードがあるように感じられる。

パットはメロディック・リズムという意味において単調であるといえる。

ただし、そういう音の均等配列が、次第に心地よく感じられてくるのだから

不思議なものである。

またなんとも言葉では表現しきれない「わびさび感」がある。

バラードにおける彼の演奏はもう、つき抜けている感じで、「切なさ」すら

感じさせる。

彼のそうした手法はギターという楽器の特性を追求した結果、たどりついた

地点なのだと思う。

電気的に発達した現代ならまだしも、当時の(特にジャズというジャンルにおける)

ギターでは何小節にもまたがるロング・トーンなど不可能な話だったのだろう。

最高潮の場面でサキソホニストならばそこでロング・トーンをならす。

歌物であれば必ず最高潮のところではヴォーカルがロングトーンで歌う。

一方でギタリストがメロディを弾いている場合は、私ならばそこでコードをならすだろう。

しかしパット・マルティーノはそういう場面でショートフレーズを繰り返す。

ギタリストにはギタリストの、そして人には人のダイナミズムがあるということだ。

後にラリー・カールトン、リ―・リトナー、ロベン・フォード、

スティーブ・ルカサーといった人たちはロング・トーンを完全にものすることになる。

しかしそれは、ロックの手法を巧みに取り入れた結果であり、ジャズというジャンル

においては、いわゆるクロスオーバー時代以降の話である。

その時、確かにギターは新しい表現方法を手にいれたのだと思う。

パット・マルティーノは1980年に脳静脈瘤により記憶を失い、

自分の父親の名前以外の記憶(自分がギタリストであることすら)失った。

そして奇跡的なカムバックを遂げる。自分のレコードを聴きながら

ギターの練習をしなおしたというから、なんともすごい話だ。

『Return』後の彼の演奏は直情的なものからより理知的なものへと

変化を重ねている。そしてなんと今でも健在である。

相変わらず彼はロング・トーンを使わないんだよね。

そういうところが彼らしい。

時折、彼が記憶を失わなかったら、のびのあるディストーション・サウンド、

いわゆるロング・トーンをものにしていたのではないかと思う時がある。

彼にとっての「カムバック」は原点回帰(彼の若い頃のサウンド)、つまり

「リターン」であったのだといえる。

それが彼にとってジャズ・ギタリストであることの証明であり、

彼自身であることの証明なのだろう。

がんばろう、日本!!

翻訳会社オー・エム・ティの公式ウェブサイト