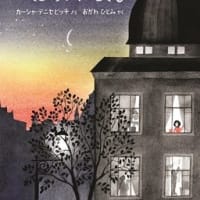

ふしぎなオルガン/リヒャルト・レアンダー・作 国松孝二・訳/岩波少年文庫/1989年初版

とてもじょうずにオルガンを作るひとりの若者。若者が作ったオルガンは、神様のおぼしめしにかなった花嫁、花婿が教会にはいってくると、ひとりでに鳴りだすオルガンでした。ところがこの若者が、村で一番信心深く、きれいな子と結婚式をあげるため、教会に行って見ると、このオルガンは音ひとつたてません。これはだれのせいでもない、花嫁のせいだと、思い上がった心で考えた若者は、結婚式の夜に家をとび出してしまいます。

ひとりも自分をしらない、たずねる人のいない国で10年過ごしたオルガン作りは、ふるさとや、おきざりにした花嫁のことを思い出します。

ふるさとの花嫁にゆるしをこうために旅をつづけたオルガン作りは、花嫁がいまでも、やさしく親切にしてくれるだろうか心配しながら、ふるさとに帰ります。そこであったのは長いお弔いの行列。オルガン作りが誰の行列かたずねると、それはオルガン作りの花嫁。

花嫁は、やさしく親切だったため、みんなから慕われていたのです。

オルガン作りは、棺のそばにつきそって歩きます。そして行列が教会にはいっていくと、オルガンがひとりでに素晴らしい音色で、鳴りはじめます。

オルガン作りが棺のそばに身をもたせていると、オルガンの調べは、しだいしだいに高まって力強くなります。

しかし、長旅で疲れ切っていたオルガン作りは、まぶたがふさがります。オルガンの最後の音の響きがやんだとき、オルガン作りは息をひきとります。

みんなが、それが誰だかわかると、棺のふたをあけ、オルガン作りを花嫁のそばに一緒にねかしてやります。棺のふたをしめると、オルガンンはもういちどかすかに鳴りはじめ、それから鳴きやむと、もう二度とひとりでに鳴り響くことはありませんでした。

140年前に、独仏戦争に従軍していた医者が、ふるさとの子どもに書き送ったという童話。作者は銃弾の飛び交う中で、まじかで人の生死を見続けたに違いありません。なにかこうしたことも影響しているようにも思えます。

鳴りやんだオルガンの音色がいつまでも続いているかのように感じられます。

このオルガンの響きは協会の大柱をゆるがすほど力づよい壮大な調べとあるので、パイプオルガンをイメージすると、よく伝わってきます

話される人も多いというのは、勉強会で話してみたときに教えていただきました。初版が半世紀もまえのものなので当たり前と言えば当たり前でしょうか。ただ、こうした話も聞く機会がないと気がつかないので、あらためて、お話会にまめに足を運ぶ必要がありそう。

先日、他の人が、この話をするのを聞けました。文章では理解できても、聞く側にたつと、理解しにくいところにも配慮されていて、ゆったりと聞くことができました。

「キラキラ日にかがやいて」を「太陽の光にかがやいて」、「棺」を「柩」、「死体」を「なきがら」として話されていました。