何度か今ある知見を整頓しようと思っていたけれど、うまく整頓できなかったので、今回こそはということで扱ってきた情報を纏めてみる。

検索で引っかかって見る人も想定した記事です。

オーディオを楽しむ場合部屋の重要性は各所で述べられていますが、

具体的にどうすればいいか、分からないことも多いと思われます。

amazonで売っているような凸凹の吸音材を張ると良い。

柱が沢山並んだような構造体を置くと良い。

部屋が大きい方が良い。天井が高い方が良い。

どれも一概には間違いではないですが、なぜ良いのかなぜ悪いのか、

そもそもどういう部屋の響きにしたいのか、

それを考えていかないと良くなるとは限りませんし、大した効果は期待できません。

チューニング材を適当に貼り付けたことで得られる最大の効果は、

「自分のリスニングルームは音響処理してある」という安心感です(自分はそうでした)。

それならどういうところに気を付けていけばいいのかを整理していこうと思います。

この記事では具体的な解決案は提示しません。解決策は複数ある上に長くなってしまうからです。

①周波数特性を整える

低い音と高い音の違いは音の周波数の違いです。

周波数毎に大きな音が出るか、小さな音がでるかを調べたもの、それが周波数特性です。

周波数特性の揺らぎは音色の変化や、特定の音量が大きかったり聞こえづらかったりする効果があります。

リスニングポイントで再生音の周波数特性を調べると、例えフラットな周波数特性のスピーカーと使用しても、周波数特性はフラットになりません。

部屋の定在波や反射音による位相干渉、周波数毎に異なる吸音率により周波数特性が変化してしまうからです。

周波数特性をフラットにするだけなら簡単で、吸音材を全面にもの凄く厚く入れておけばフラットに近づきます。

ただし後述するような響きの効果が得られないので、一般的にリスニングルームでひたすら吸音するという手法は用いられません。

つまり周波数特性をベストにする手法はあるけれども、あえてそれを使わずに次善の策で対応し、他の効果とのバランスを図るのが基本コンセプトになります。

またフラットな周波数特性は一つの正解ではありますが、絶対的な答えではありません。

志向に応じてある程度の傾向を持たせてウォームな音色、クールな音色を持たせることもあります。

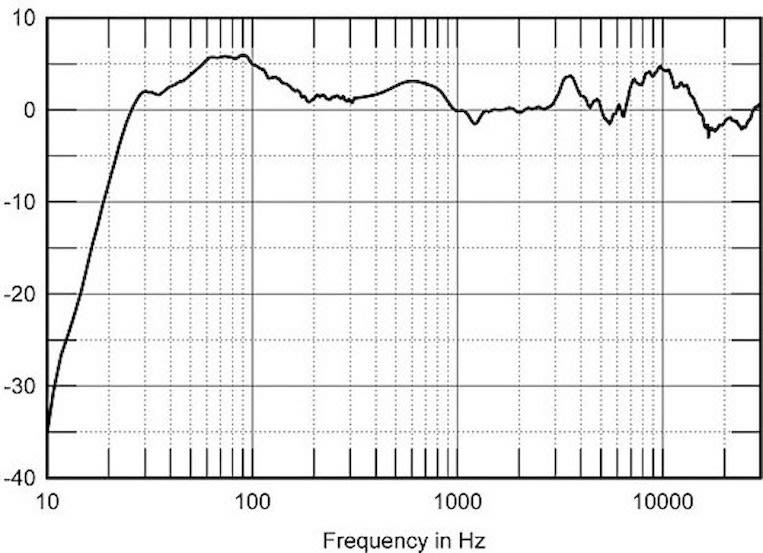

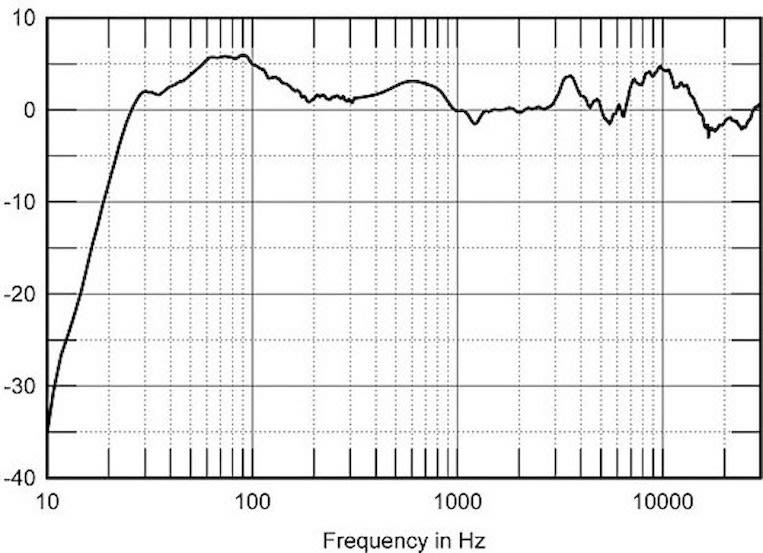

例)自室の周波数特性(上)と同じスピーカーの無響環境での特性(下)

②響き(トランジェント、過渡特性、インパルスレスポンス)を整える。

オーディオ再生で音を聴く際に、スピーカーから出た直接音だけでなく間接音も多く聴取します。

部屋で響く時間は普通の部屋でも0.3秒くらいあることが多いですが、0.3秒の間に音は100メートルくらい進みます。

全方位に放出された音波が狭い部屋の中で壁に跳ね返りながら100メートル分飛び回れば、それなりの音波が耳の中に入ってくることは想像が可能ではないでしょうか?

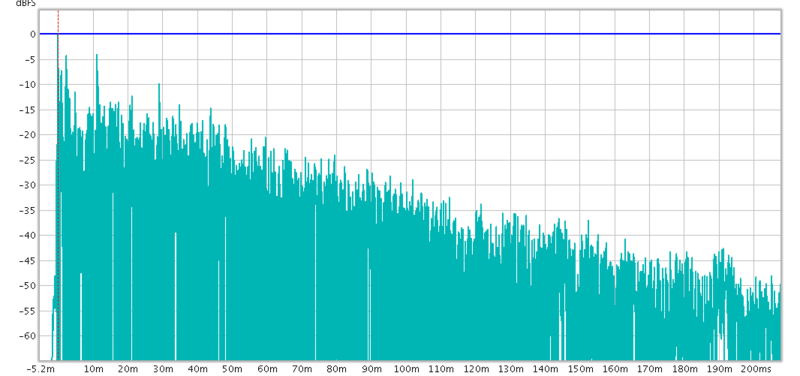

部屋の響きの計測としてよくインパルス応答というテストが使われます。

もの凄い短い音をスピーカーから出して、マイクで直接音と間接音を拾って時系列に測定された音量を記録するという検査です。

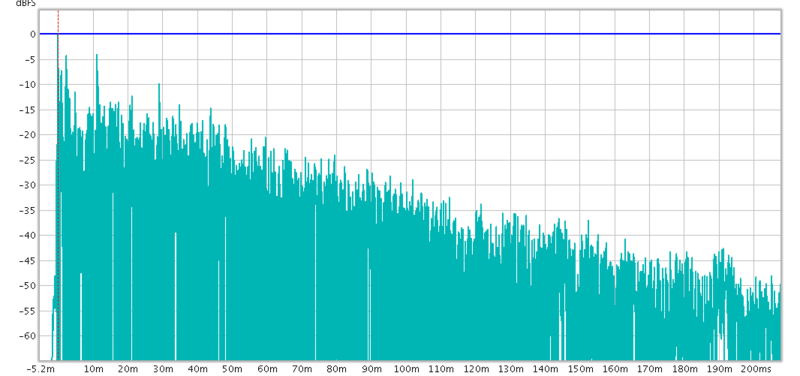

その検査をしたときの一例が下のグラフですが、

ここで表される直接音は横軸が0msの縦軸が-0dBの1本だけです。他の膨大な音の柱は全て部屋の響きが測定されたものです(実際にはスピーカーの特性による付帯音が混在している可能性がありますが)。

横軸は直接音からどれだけ遅れて測定されたものか(単位は1000分の1秒)、縦軸は直接音よりどれだけ小さい音か(単位はデシベル)です。

「部屋の響きが大事」と言われる所以はここにあると言っても過言ではありません。最初の1本以外は全て部屋の壁の性質に影響された音だからです。

人間は直接音だけでなく間接音の性質も無意識に聴いて情報を解析しています。

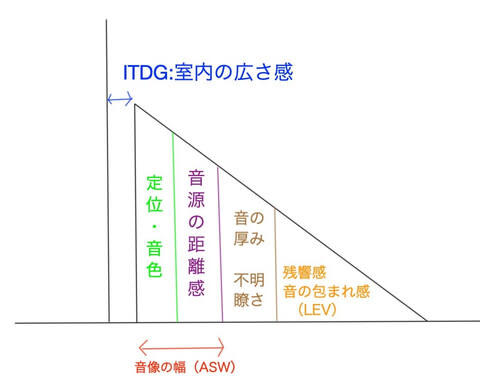

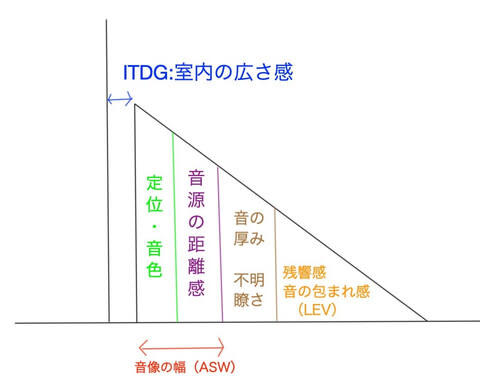

インパルス応答が示す聴覚への影響は不正確を承知で図で簡潔に表すと下図のようになります。

何はともあれリスニングルームとして大事なことは左右のインパルス応答の特性を揃えることです。

つまり左右の寸法や吸音率や反射の挙動を同じにし、スピーカーと壁との関係を左右で高精度に同じ位置にすることを意味します。

それを行わないと反射音による定位の影響が左右で異なることになるため、真正面で定位するはずの音像が上下左右にズレたり不明瞭になったりします。

左右を揃える以外でインパルス応答をどのようにすればいい音になるのでしょうか?

それは様々な考え方があり、研究も現在進行形で行われている分野なので明確な答えは現在のところありません。

そもそも心理的によく感じるかどうか、という研究テーマであり、よく聞こえる音源、ジャンル、好みなどもあるので今後も絶対的な正解を設定できるものでもないのかもしれません。

ただ参考となりうるデータがあります。

下図はステレオ音像のイメージを阻害しないための反射波の必要減衰量を調べたデータです(data from Toole, 1990)。

インパルス応答の大きさをこのグラフ以内にすると音響障害の少ない響きを作れると考えられます。

また音の明瞭さを得るためには-23dB減衰させるのが最適という研究もあります。

そういったデータを参考にすると、響きはあるけれども極端に大きな反射波を極力減らしていくのがルームチューニングの基本となると考えられます。

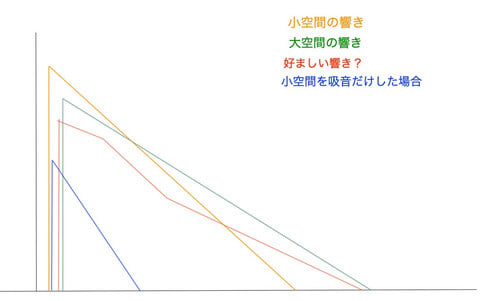

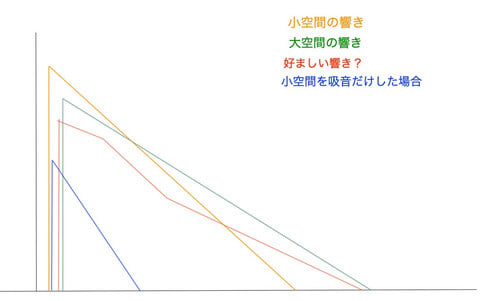

それを踏まえて、小さな部屋、大きな部屋、吸音をした部屋、目指すべき部屋のインパルス応答を考えてみます。

これが正解という自信があるわけではないのですが、上記を踏まえるとこんな感じになると考えられます。

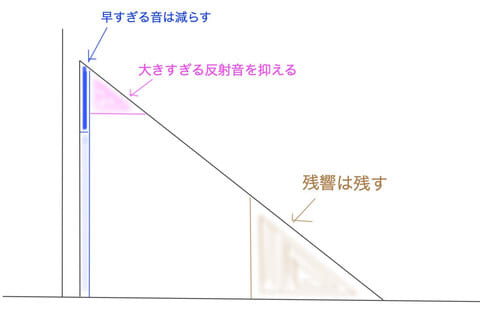

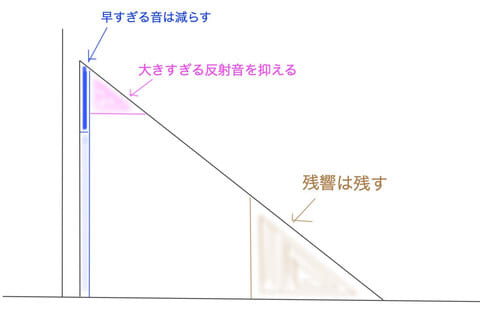

では比較的小さな部屋でインパルス応答を整えようとするとどういう処理が必要になってくるでしょうか?

これも一つの正解がなく、誤解や不正確を恐れずに言えば、

・大きな部屋では存在し得ないはずの早すぎる反射音は除外する

・大きすぎる反射音は音像に影響を与えるので音圧を抑える

・残響は減らさない

ということになります。

こういった響きを目指そうとすると吸音よりも拡散をしようとする昨今のトレンドに乗る必要性が出てきます。

大きな反射波が来る壁に乱反射する拡散体を設置することで、反射音を消さないが減らすことができます。

ですが吸音をしているわけではないので残響はあまり減りません(拡散しすぎると吸音効果が出ますが)。

また拡散体を多く設置すると、広範囲に望ましい響きの性質が得られるのでリスニングポジションのスイートスポットが広がります。

③残響を整える

残響は直接音やそれとセットで感じる早期反射音とは別物として知覚されます。

残響がないのはいわゆる「つまらない音」という印象を与え、マイナスイメージとなります。

ただ、メインの再生音とは別の音と知覚される以上、S/N(シグナル/ノイズ)で考えるとノイズに相当します。

要は残響が多すぎると不明瞭でノイジーな音になってしまいます(逆に早期反射音はS/Nを良くする効果が期待できます)。

残響はメインの再生音とは別物と認識されるので、残響感は直接音との音量の比率だけでは決まりません。

響きのある部屋だとしても小音量だと残響感は出ませんし、あまり響かせていない部屋でも大音量だと残響間は多少感じることができます。

ステレオ再生での残響がどれくらいが良いのかというのは明確な答えが確立されていません。

ただ、質の良い残響がもたらす好ましい音響効果として「音の包まれ感(LEV)」という概念があります。

音の包まれ感を感じられる残響にするためには側方や上方からの細かい反射音が重要と言われており、スピーカーのある正面からの残響音は包まれ感にはあまり有効ではありません。

音源に収録されている収録場所の残響音を再生するだけでは良質な残響を作れない理由がそこにあります。多少響かせて側方や上方からの残響音を作る必要があるので部屋を響かせているわけです。

実際にリスニングルームで聴取する残響の成分としては

・直接音の後期反射音が残響となったもの

・音源に収録されている収録場所で実際に存在し記録された残響

・ミキシング時にエコーをかけた場合に機械的に作られた音源の残響成分

・音源の残響が部屋で反射された残響の残響

が混在した状態と考えられます。

ただしこれはステレオ再生の話であって、マルチチャネルスピーカーを用いた3Dサラウンドの場合は全く話が別になってきます。側方や上方の残響を人工的に作れるからです。

マルチチャネルの場合、デッド気味が好まれる理由の一つと言えるのではないでしょうか。

④反射音の方向を整える

前述の通り残響はその方向が大事であったように、初期反射音もその到来方向やタイミングによってプラスに働きやすかったりマイナスに働いたりするようです。

これも研究途上であり、かなり雑多なので詳細は割愛しますが、大事なのはインパルス応答のデータには音源の到来方向という要素が含まれていないということです。

周波数特性が整っていて、インパルス応答を整えた上で、反射音の到来方向も望ましい方向から来るようであれば、それなりに客観性が担保された「良い音がする部屋」が手に入るのではないでしょうか。

検索で引っかかって見る人も想定した記事です。

オーディオを楽しむ場合部屋の重要性は各所で述べられていますが、

具体的にどうすればいいか、分からないことも多いと思われます。

amazonで売っているような凸凹の吸音材を張ると良い。

柱が沢山並んだような構造体を置くと良い。

部屋が大きい方が良い。天井が高い方が良い。

どれも一概には間違いではないですが、なぜ良いのかなぜ悪いのか、

そもそもどういう部屋の響きにしたいのか、

それを考えていかないと良くなるとは限りませんし、大した効果は期待できません。

チューニング材を適当に貼り付けたことで得られる最大の効果は、

「自分のリスニングルームは音響処理してある」という安心感です(自分はそうでした)。

それならどういうところに気を付けていけばいいのかを整理していこうと思います。

この記事では具体的な解決案は提示しません。解決策は複数ある上に長くなってしまうからです。

①周波数特性を整える

低い音と高い音の違いは音の周波数の違いです。

周波数毎に大きな音が出るか、小さな音がでるかを調べたもの、それが周波数特性です。

周波数特性の揺らぎは音色の変化や、特定の音量が大きかったり聞こえづらかったりする効果があります。

リスニングポイントで再生音の周波数特性を調べると、例えフラットな周波数特性のスピーカーと使用しても、周波数特性はフラットになりません。

部屋の定在波や反射音による位相干渉、周波数毎に異なる吸音率により周波数特性が変化してしまうからです。

周波数特性をフラットにするだけなら簡単で、吸音材を全面にもの凄く厚く入れておけばフラットに近づきます。

ただし後述するような響きの効果が得られないので、一般的にリスニングルームでひたすら吸音するという手法は用いられません。

つまり周波数特性をベストにする手法はあるけれども、あえてそれを使わずに次善の策で対応し、他の効果とのバランスを図るのが基本コンセプトになります。

またフラットな周波数特性は一つの正解ではありますが、絶対的な答えではありません。

志向に応じてある程度の傾向を持たせてウォームな音色、クールな音色を持たせることもあります。

例)自室の周波数特性(上)と同じスピーカーの無響環境での特性(下)

②響き(トランジェント、過渡特性、インパルスレスポンス)を整える。

オーディオ再生で音を聴く際に、スピーカーから出た直接音だけでなく間接音も多く聴取します。

部屋で響く時間は普通の部屋でも0.3秒くらいあることが多いですが、0.3秒の間に音は100メートルくらい進みます。

全方位に放出された音波が狭い部屋の中で壁に跳ね返りながら100メートル分飛び回れば、それなりの音波が耳の中に入ってくることは想像が可能ではないでしょうか?

部屋の響きの計測としてよくインパルス応答というテストが使われます。

もの凄い短い音をスピーカーから出して、マイクで直接音と間接音を拾って時系列に測定された音量を記録するという検査です。

その検査をしたときの一例が下のグラフですが、

ここで表される直接音は横軸が0msの縦軸が-0dBの1本だけです。他の膨大な音の柱は全て部屋の響きが測定されたものです(実際にはスピーカーの特性による付帯音が混在している可能性がありますが)。

横軸は直接音からどれだけ遅れて測定されたものか(単位は1000分の1秒)、縦軸は直接音よりどれだけ小さい音か(単位はデシベル)です。

「部屋の響きが大事」と言われる所以はここにあると言っても過言ではありません。最初の1本以外は全て部屋の壁の性質に影響された音だからです。

人間は直接音だけでなく間接音の性質も無意識に聴いて情報を解析しています。

インパルス応答が示す聴覚への影響は不正確を承知で図で簡潔に表すと下図のようになります。

何はともあれリスニングルームとして大事なことは左右のインパルス応答の特性を揃えることです。

つまり左右の寸法や吸音率や反射の挙動を同じにし、スピーカーと壁との関係を左右で高精度に同じ位置にすることを意味します。

それを行わないと反射音による定位の影響が左右で異なることになるため、真正面で定位するはずの音像が上下左右にズレたり不明瞭になったりします。

左右を揃える以外でインパルス応答をどのようにすればいい音になるのでしょうか?

それは様々な考え方があり、研究も現在進行形で行われている分野なので明確な答えは現在のところありません。

そもそも心理的によく感じるかどうか、という研究テーマであり、よく聞こえる音源、ジャンル、好みなどもあるので今後も絶対的な正解を設定できるものでもないのかもしれません。

ただ参考となりうるデータがあります。

下図はステレオ音像のイメージを阻害しないための反射波の必要減衰量を調べたデータです(data from Toole, 1990)。

インパルス応答の大きさをこのグラフ以内にすると音響障害の少ない響きを作れると考えられます。

また音の明瞭さを得るためには-23dB減衰させるのが最適という研究もあります。

そういったデータを参考にすると、響きはあるけれども極端に大きな反射波を極力減らしていくのがルームチューニングの基本となると考えられます。

それを踏まえて、小さな部屋、大きな部屋、吸音をした部屋、目指すべき部屋のインパルス応答を考えてみます。

これが正解という自信があるわけではないのですが、上記を踏まえるとこんな感じになると考えられます。

では比較的小さな部屋でインパルス応答を整えようとするとどういう処理が必要になってくるでしょうか?

これも一つの正解がなく、誤解や不正確を恐れずに言えば、

・大きな部屋では存在し得ないはずの早すぎる反射音は除外する

・大きすぎる反射音は音像に影響を与えるので音圧を抑える

・残響は減らさない

ということになります。

こういった響きを目指そうとすると吸音よりも拡散をしようとする昨今のトレンドに乗る必要性が出てきます。

大きな反射波が来る壁に乱反射する拡散体を設置することで、反射音を消さないが減らすことができます。

ですが吸音をしているわけではないので残響はあまり減りません(拡散しすぎると吸音効果が出ますが)。

また拡散体を多く設置すると、広範囲に望ましい響きの性質が得られるのでリスニングポジションのスイートスポットが広がります。

③残響を整える

残響は直接音やそれとセットで感じる早期反射音とは別物として知覚されます。

残響がないのはいわゆる「つまらない音」という印象を与え、マイナスイメージとなります。

ただ、メインの再生音とは別の音と知覚される以上、S/N(シグナル/ノイズ)で考えるとノイズに相当します。

要は残響が多すぎると不明瞭でノイジーな音になってしまいます(逆に早期反射音はS/Nを良くする効果が期待できます)。

残響はメインの再生音とは別物と認識されるので、残響感は直接音との音量の比率だけでは決まりません。

響きのある部屋だとしても小音量だと残響感は出ませんし、あまり響かせていない部屋でも大音量だと残響間は多少感じることができます。

ステレオ再生での残響がどれくらいが良いのかというのは明確な答えが確立されていません。

ただ、質の良い残響がもたらす好ましい音響効果として「音の包まれ感(LEV)」という概念があります。

音の包まれ感を感じられる残響にするためには側方や上方からの細かい反射音が重要と言われており、スピーカーのある正面からの残響音は包まれ感にはあまり有効ではありません。

音源に収録されている収録場所の残響音を再生するだけでは良質な残響を作れない理由がそこにあります。多少響かせて側方や上方からの残響音を作る必要があるので部屋を響かせているわけです。

実際にリスニングルームで聴取する残響の成分としては

・直接音の後期反射音が残響となったもの

・音源に収録されている収録場所で実際に存在し記録された残響

・ミキシング時にエコーをかけた場合に機械的に作られた音源の残響成分

・音源の残響が部屋で反射された残響の残響

が混在した状態と考えられます。

ただしこれはステレオ再生の話であって、マルチチャネルスピーカーを用いた3Dサラウンドの場合は全く話が別になってきます。側方や上方の残響を人工的に作れるからです。

マルチチャネルの場合、デッド気味が好まれる理由の一つと言えるのではないでしょうか。

④反射音の方向を整える

前述の通り残響はその方向が大事であったように、初期反射音もその到来方向やタイミングによってプラスに働きやすかったりマイナスに働いたりするようです。

これも研究途上であり、かなり雑多なので詳細は割愛しますが、大事なのはインパルス応答のデータには音源の到来方向という要素が含まれていないということです。

周波数特性が整っていて、インパルス応答を整えた上で、反射音の到来方向も望ましい方向から来るようであれば、それなりに客観性が担保された「良い音がする部屋」が手に入るのではないでしょうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます