AV watchにNHKの次世代放送の音声規格についての記事が出ていました。

http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1065976.html

2018年からの4K/8K放送に22.2chの音声規格も同時スタートする予定とのこと。

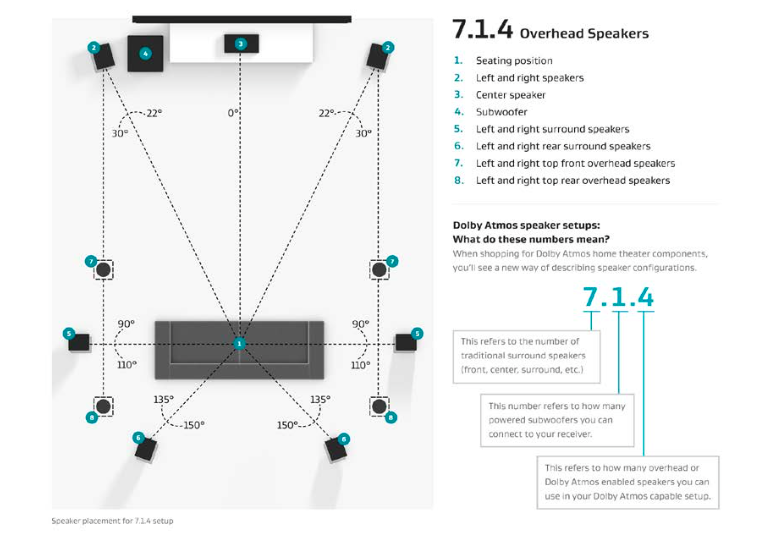

配置はこんな感じだとか。

水平位は一般的な7chに加え、真後ろとセンターとLR間に1つずつの計3個増量。

上方はハイトスピーカータイプで8ch。真上に1ch。このあたりはAuro-3Dに似てる。

そしてあまり他の規格では無かった下方スピーカーが前方に3つ。

元々大半のシーンではフル活用することは想定しておらず、

ダウンサイジングされることが前提になっているようですが、

フル活用しようとすると究極的にハードルの高いものでしょう。

もはやatmosのフルスペックが可愛く見えるほど。

とはいえ、AVアンプが対応したものが出ないと誰もフルに利用できない規格になってしまいます。

放送が始まった後に22ch対応のAVアンプが出てくる可能性は十分あるはず。

(ガラパゴス規格っぽいので世界の需要がないことを理由に対応機皆無の恐れはありますが)

性質上オブジェクトオーディオはチャンネル数多くなっても活用できるのがメリットなので、

22.2ch対応というぶっ飛んだAVアンプが出てきてくれるといろいろ使えて面白いんですが。

http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1065976.html

2018年からの4K/8K放送に22.2chの音声規格も同時スタートする予定とのこと。

配置はこんな感じだとか。

水平位は一般的な7chに加え、真後ろとセンターとLR間に1つずつの計3個増量。

上方はハイトスピーカータイプで8ch。真上に1ch。このあたりはAuro-3Dに似てる。

そしてあまり他の規格では無かった下方スピーカーが前方に3つ。

元々大半のシーンではフル活用することは想定しておらず、

ダウンサイジングされることが前提になっているようですが、

フル活用しようとすると究極的にハードルの高いものでしょう。

もはやatmosのフルスペックが可愛く見えるほど。

とはいえ、AVアンプが対応したものが出ないと誰もフルに利用できない規格になってしまいます。

放送が始まった後に22ch対応のAVアンプが出てくる可能性は十分あるはず。

(ガラパゴス規格っぽいので世界の需要がないことを理由に対応機皆無の恐れはありますが)

性質上オブジェクトオーディオはチャンネル数多くなっても活用できるのがメリットなので、

22.2ch対応というぶっ飛んだAVアンプが出てきてくれるといろいろ使えて面白いんですが。