岐阜市歴史博物館の総合展示室、戦国ワンダーランドの

楽市楽座の反物屋で、戦国時代の衣装が着られますが(もちろん無料で)、

最近は、種類も増えてお出でのお客さんに大変好評を博しています。

常設展なので、休館日以外は何時来館していただいても、

体験着付けをしていただけます。

戦国時代の衣装や着方なので、現代の着方とはちょっと違うので、

ボランティアが時々研修を行っています。

衣装を着た時の感触や、着付け方を何度も体験しながら練習しています。

もちろん本日の画像以外にも多くの衣装があるので、

一度お試しにお出でください。

女性物、男性物、小学生4年生くらいまでの鎧兜、子供用肩衣、お市の衣装、

織田信長大小、その他いろいろです。

岐阜市歴史博物館

アスカと花と散策

モデルはもちろんボランティアです。

派手な衣装を男が着ている.......ではなく男性用の衣装、直垂の下に着るもの。

細かいところもいろいろ試行錯誤で研究です。

織田信長の妹とも従兄とも言われているお市の方の衣装です。

直垂の着付け。間もなく完成です。

この日研修に参加した面々です。

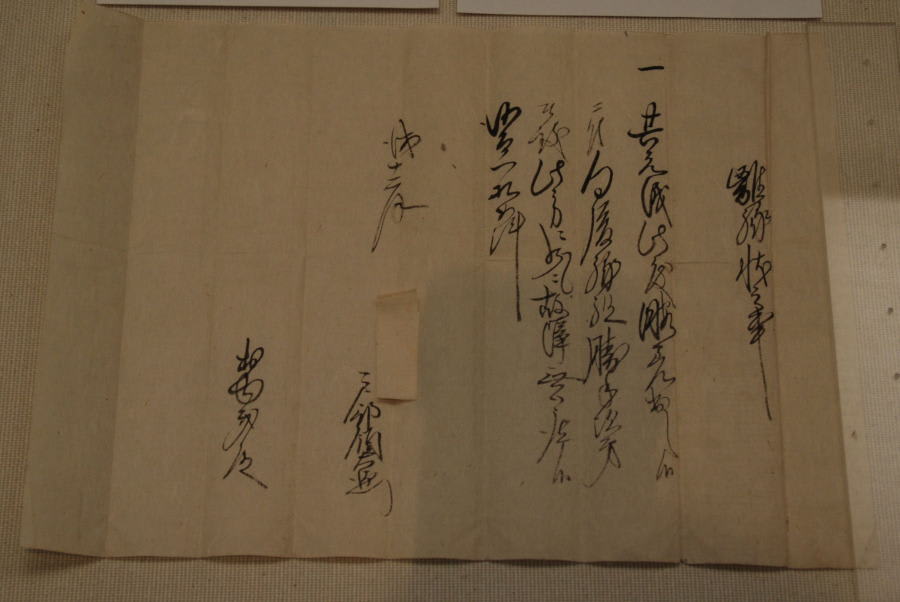

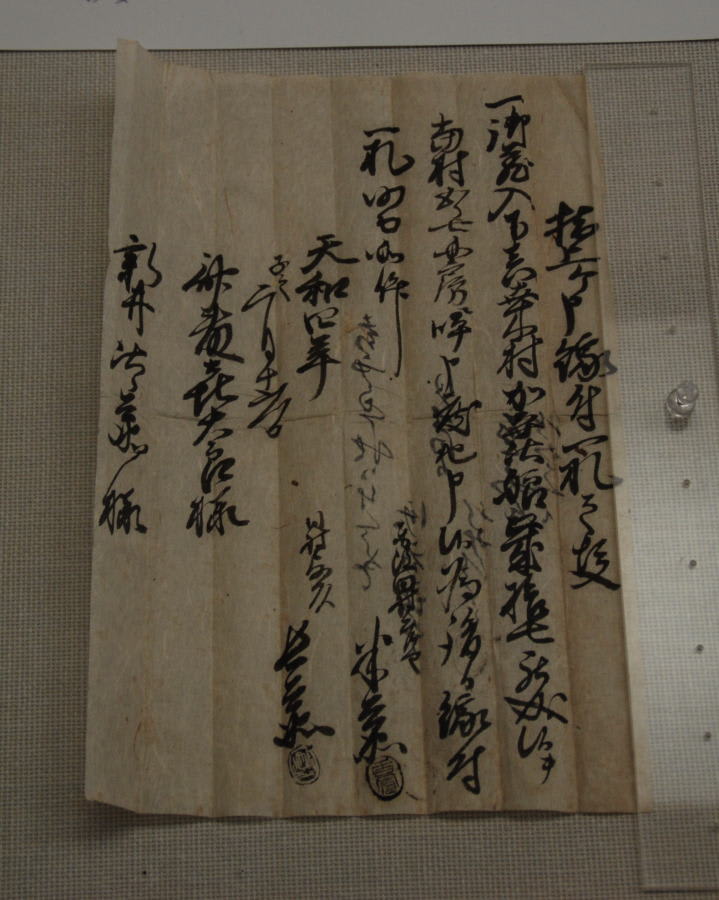

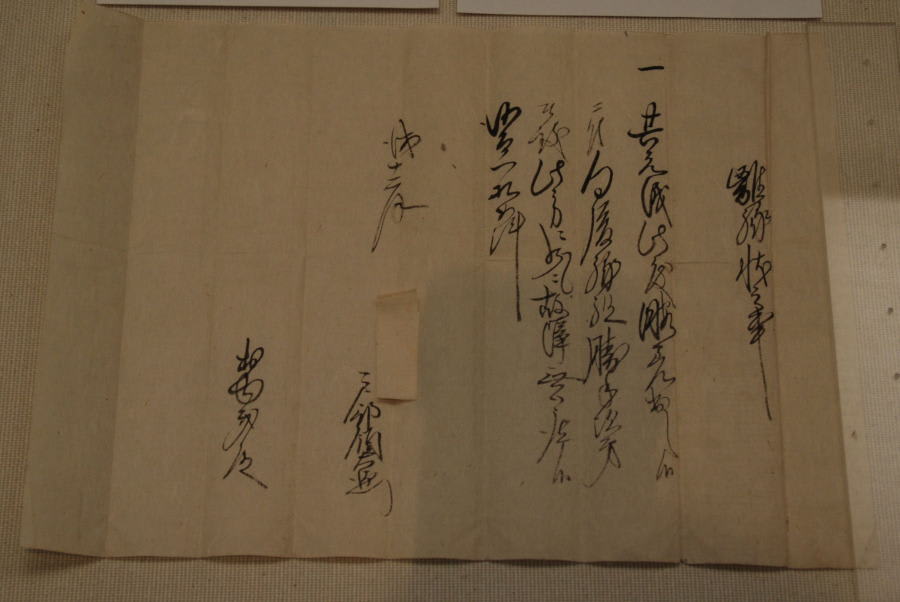

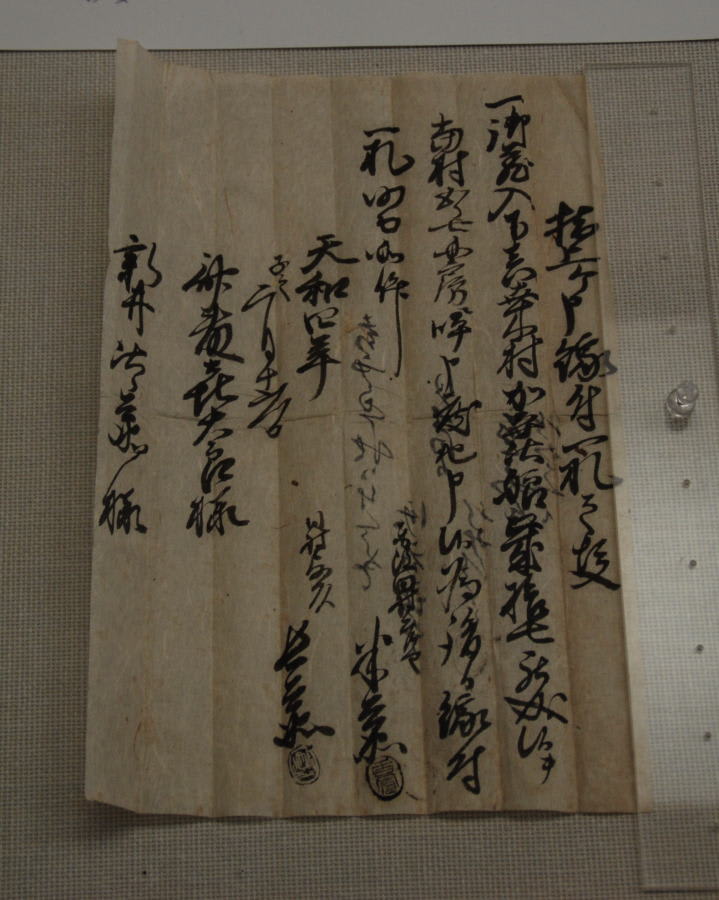

=2階、特集展示室の古文書=

下の2枚の画像は、現在特集展示室で展示している、

「古文書に見る結婚と離婚」 11/20~2009/1/12

で展示している、結婚の届書(上の画像)

離縁状。いわゆる三行半(みくだりはん。(本物です)

この離縁状は夫から妻に出すもので、女性の再婚に必要と言われた。

書かれている内容は、離縁すると言うことと再婚しても良いと言うことの2点。

因みに読み方は

離縁状之事

1 そこもと儀、このたび暇差し出し候に付き、

向後縁組勝手次第致され、この方に少しも故障ござなく候。

よって一札くだんのごとし。

と書かれている。

楽市楽座の反物屋で、戦国時代の衣装が着られますが(もちろん無料で)、

最近は、種類も増えてお出でのお客さんに大変好評を博しています。

常設展なので、休館日以外は何時来館していただいても、

体験着付けをしていただけます。

戦国時代の衣装や着方なので、現代の着方とはちょっと違うので、

ボランティアが時々研修を行っています。

衣装を着た時の感触や、着付け方を何度も体験しながら練習しています。

もちろん本日の画像以外にも多くの衣装があるので、

一度お試しにお出でください。

女性物、男性物、小学生4年生くらいまでの鎧兜、子供用肩衣、お市の衣装、

織田信長大小、その他いろいろです。

岐阜市歴史博物館

アスカと花と散策

モデルはもちろんボランティアです。

派手な衣装を男が着ている.......ではなく男性用の衣装、直垂の下に着るもの。

細かいところもいろいろ試行錯誤で研究です。

織田信長の妹とも従兄とも言われているお市の方の衣装です。

直垂の着付け。間もなく完成です。

この日研修に参加した面々です。

=2階、特集展示室の古文書=

下の2枚の画像は、現在特集展示室で展示している、

「古文書に見る結婚と離婚」 11/20~2009/1/12

で展示している、結婚の届書(上の画像)

離縁状。いわゆる三行半(みくだりはん。(本物です)

この離縁状は夫から妻に出すもので、女性の再婚に必要と言われた。

書かれている内容は、離縁すると言うことと再婚しても良いと言うことの2点。

因みに読み方は

離縁状之事

1 そこもと儀、このたび暇差し出し候に付き、

向後縁組勝手次第致され、この方に少しも故障ござなく候。

よって一札くだんのごとし。

と書かれている。