白洲正子文学逍遥記

「十一面観音巡礼」編

登美の小河-010

夢殿

奄美大島もとうとう入梅しました。憂鬱でもありますが毎年恒例の自然現象でもありますので、静かに迎えたいたいと思います。畑の野菜にとっては自然お恵み。適度な降水は成長の大事な糧です。今年も昨年と同じように本当に適度にお願いします。

前回の「法隆寺・百済観音」に次いで、今回は「救世観音」を参拝致したい。

法隆寺にまつわる観音像 -002

<救世観音>・・ 夢殿

法隆寺・夢殿は先回も紹介したとおり、聖徳太子の住居・斑鳩宮の跡地に天平年間に建立された。この夢殿の本尊は、「聖徳太子」の等身大の仏像として祀られて来た。平安時代に入って聖徳太子を観音の化身と仰ぐ<太子信仰>が成立する。 通称・<救世観音>と呼称されている。

「救世観音」

178.8cm・樟材

「救世観音像」は同じ法隆寺内の「釈迦三尊像」と同じく、「止利様式」の仏像である。左右対称形であり、口元の<アルカイックスマイル>はまさに同系である。先般紹介した「百済観音」とは同時代の製作であるにもかかわらず様式が違う。

面長の顔や眼や唇の表現、両肩にかかる蕨手状の垂髪など、止利様式の特徴が見られる。また、光背や金銅宝冠の透かし彫りは見事である。

釈迦三尊像

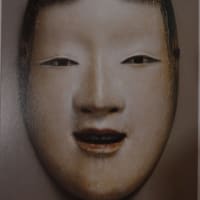

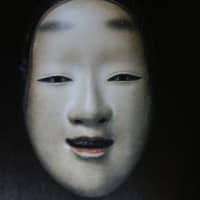

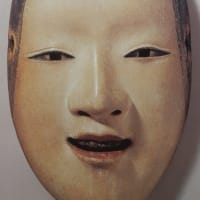

救世観音像は頭部から足下お蓮肉まですべて樟材を用いている。表面は白土(はくど)に金箔を押している。長い間秘仏であったため非常に保存状態が良い。仏像は木地に漆を塗るか、素地のままが多いが、白土を使うのは奈良時代が最も多く、能面の木地には通常胡粉を塗布するが、白土を使用する場合もあるが高級な手法でもある。

「ちょっと 一服」

話の喫茶店

話の喫茶店

フェノロサと岡倉天心

明治政府のお雇い外国人として来日したアメリカの東洋美術研究家<フェノロサ>と助手の岡倉天心達が、廃仏毀釈で疲弊した国内の古寺を巡る中で、発見された夢殿の「救世観音」。当初、寺院から厨子を開けると祟りを受けると、反対されるもこれを開扉した。

フェノロサ 岡倉天心

現在日本の重要な国宝級の文化財がアメリカの「ボストン美術館」に数多くあるのも現実の姿である。 また、フェノロサが帰国の際に天心が彼にプレゼントした能面の名品もあるということ・・(^~:)

大英博物館・ルーブル博物館もまたしかり。賛否両論で可否は即断しがたいが・・

「 救世観音像の歴史背景」

救世観音像の形式は、胸前で真尼宝珠を持ち、宝珠奉持菩薩といわれる。この形式は中国では6世紀の南朝 佛、朝鮮半島では百済地域での出土例が多い。実際に百済からの帰化人がたくさん日本には居るので、百済経由からとするのが妥当か。そして、初期観音像の姿を伝えたものであろうとされている。

A B

A・・・「端山磨崖三尊佛・脇侍佛」 忠清南道端山寺

救世観音のルーツというべき、朝鮮半島の宝珠奉持菩薩の典型例

B・・・「菩薩立像」 法隆寺献納宝物166号

左右対称形の救世観音に良く似た観音像

次回も引き続き、法隆寺の観音像の名品をご紹介したい。

姉妹ブログ

サワラちゃんの加計呂麻日記&貝殻採取

http://blog.goo.ne.jp/sawarachan/

「白洲正子能面学」と「面打ち」

http://blog.goo.ne.jp/shirasumasakonoumen