白洲正子文学逍遥記

「十一面観音巡礼」編

宝山寺-002

例年よりも2週間も長かった梅雨も終わり、毎日茹だる様な暑い夏の日が続いております。関西地方までは梅雨明け宣言があったようですが、皆様お元気ですか。紺碧の青空を恨めしく見上げながら、毎日を過ごしております。

さて、先回に引き続き「宝山寺」の聖天様を参拝致しましょう。

般若窟

白洲正子著「十一面観音巡礼」が、奈良県桜井市に近接する「聖林寺」から巡礼を始めてから、奈良県の周囲を巡ってきたが、その後半に至って生駒山の麓に在る「宝山寺」まで巡拝をしたことになる。

十一面観音菩薩は簡単にいうと密教系の観音である。奈良県の背後には吉野山があり、古代において山岳宗教(修験道)が盛んであり、純粋密教の初期段階の雑密を修験者が修していた。弘法大師空海も唐に渡るまでは、この山岳宗教の修行者の一員であった。

護摩供養

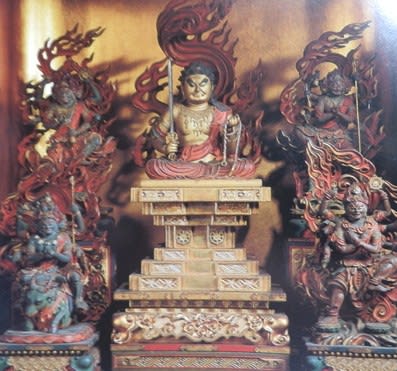

不動明王と聖天

<その2>

先回は簡単に不動明王、聖天という密教佛について書いたが、宝山寺の寺域の中に十一面観音が祀られている理由がどこにあるのか、今回は書かねばなるまい。

A・<不動明王>・・・・・大日大聖不動明王(アチャラ・ナータ)・・・

不動明王の起源は、ヒンズー教の最高神シヴァ神とされている。アチャラナ ータはヒンズー教ではシヴァ神の別名とされている。アチャラ=不動。 仏教の発展段階でこのヒンズー教の神が仏教に取り込まれ、密教の最高位・大日如来の化身とされ、教令輪身(仏法に敵対するものを力づくで制圧、教え諭す)でもある。

B・<聖天>・・・・大聖歓喜大自在天(ナンディ ケーシュバラ)・・・

ヒンズー教の最高神・シバ神の子であるとされているガネーシャ(Ganesa) に起源を持つとされている。古代インドではもともと障碍を司る神であり、やがて障碍を除いて財福をもたらす神として信仰された。この神が仏教に取り入れられた。

C・<十一面観音菩薩>・・・観音菩薩の変化観音の代表的観音である。梵名 エーカダシャ・ムカ

古代インドのバラモン教の暴神・エーカダシャ・ムドラが仏教に取り入れられた仏である。

ここまで読んで気が付くことは、いずれの三仏も本来の仏教の仏ではなく、近接する外部の宗教から取り込まれた仏であることが分かる。また、同時にいずれも暴神である。奇妙な一致である。結論にいうと、不動明王・聖天は親子神。 十一面観音は不動明王の本地佛である。本来的にこの三仏は切っても切れぬ関係にある。

先回掲示した宝山寺境内の図をご覧いただきたい。「大黒天」の堂宇が奥の院の傍にある。何故か。大黒天については先回ご紹介した。

宝山寺境内

「大黒天」は大国主命でご存知の通り。 ヒンズー教のシバ神の化身とされている。これで古代インドの神々が揃い踏みとなられた。

喫茶店でちょっと一服

本日のお題は

密教

以前から文章中に「密教」という文字が何度も出てきたが、密教とはなにか。

「密教=秘密仏教」などと改めて表現すると、オドロオドロシクなるが、日本の一般家庭での仏教の宗旨の中の、高野山・真言宗や比叡山・天台宗などに関連する宗派がそれに該当する。では、密教は仏教独自のものかというとさに在らず、キリスト教の中にも存在する。むしろ仏教以外の宗教から仏教に取り込まれた可能性が高いようである。

弘法大師・空海が唐で修行していた頃には、既に中国には「景教」というキリスト教の一宗派が伝播しており、空海もそれを認識していたとされている。密教はむしろ仏教に影響を与えたキリスト教からのものであろうとされている。

仏教はBC500年以上も前に古代インドで釈迦・ゴータマ シッタルータによって、既成の宗教(ヒンズー教)の中から生み出された宗教である。現在は本家のインドではごく少数派になっているが、海外では中央アジア、中国、朝鮮半島、日本、モンゴル、チベットなど広範囲に少し形をかえて伝播している世界的宗教である。

「原始仏教」(釈迦入滅以後の初期的仏教)はその後「上座部仏教」に変化し、東南アジア方面に今も健在している。以前は「小乗仏教」といって揶揄されたたが、現在はその表現をしていない。そうであれば「大乗仏教」もある訳であるが、一般民衆に広く伝播すれば、ヒンズー教等との影響も受け、次第に変質して行くことになる。日本に伝来してきた仏教は、この大乗仏教である。

大乗仏教はその後密教化していく。そして、本家インドでは影が薄くなった。現在はチベット仏教の形で残っている状態である。後は日本でも真言宗、天台宗で健在である。

では、密教とはなにか

「密教」に対する宗教用語としては「顕教」と言う概念がある。乱暴な言い方をすると、仏教は如何にして「仏」(如来)になるかという宗教である。その宗教的な方法論の区別で「密教と顕教」がでてくる。気の遠くなるような無限にも等しい時間を掛けて、且つ阿弥陀如来などの諸仏に導かれて、極楽浄土に至るのが「顕教」の趣旨である。それに対して自らの力で修行して即身成仏するのが密教である。

娯楽番組で人間を刀で切る前に<成仏>などとホザク言い方が一時流行ったが、その脚本家は全く誤った考えをしていたことになる。恐らくその方は仏教徒ではなかったのであろう。「仏」になるということは至難の行でしか出来ない、全く稀有なことなのであるのに・・・

密教を自力行、顕教を他力行とする言い方もある。親鸞聖人は絶対他力とおっっしゃった。絶対他力=自力である。

南都仏教(奈良を中心とする仏教)や浄土系、禅宗系の鎌倉時代以降に伝播してきた仏教、日蓮宗はどうなのかと言うと、なかなか内容が複雑で簡単にはいかないのが現実である。ただ、甚だ乱暴であるが、上記のように考えていただければ間違いはないと思う。

白洲正子著「十一面観音巡礼」の後半のところで、奈良を離れる寸前で<宝山寺>の聖天様を取り上げて来たのは、何度も言うが流石というしかない。専門家でもない筆者には驚きであった。白洲様もこの辺りは相当苦労して研究されたことと思う。何せ奈良は仏教の本場であり、近くに南都仏教諸宗が犇めいているから・・・・・・

次回は「真言立川流」について書いてみることとする。聖天を象徴する像の特異性にも通ずることであるからである。