「白洲正子文学逍遥記」

「かくれ里」編

-005

お知らせ

3-11より YAHOO オークション で

ノートパソコンの販売を始めました。

新品の綺麗な純正キャリーバック付きの

汚れや傷のないPCです。ご覧になってください。

下記のアドレスをピックすれば、

画面がYAHOOに変ります。

YAHOO Address

商品詳細案内

http://blog.goo.ne.jp/amamipchanbai

小野妹子

その4

「京都・六角堂と如意輪観音と小野妹子」

先回は北近江の湖北や湖西から大きく飛び出して、京都の中心まで行ってしまった。

「かくれ里」と言いながら、近畿地方をあちこち飛び回ることになってしまった。

今回も先回と同様に、時間空間を思い切り飛び回るつもりである。

-<小野妹子>-

小野妹子とはいかなる人物であったであろうか?

現在、大阪に在住の小野妹子の子孫・十三世 木津屋治郎兵衛(きづやじろべい)・日下治郎兵衛 なる方の資料が手元にある。先ずはその資料を参考にして、「小野妹子」について書いてみたい。しかし、余りにも遠い過去に存在された方であるので、証拠資料などが乏しいのは否めない。

生没年不詳とされている。時代的には飛鳥時代である。AD530年~540年に生まれ、没年は池坊の説ではAD669年6月30日という記録が残っているようである。そうなると130~140歳という途方もない生存期間となってしまう。いずれにしてもその期間のある時間に、生存されておられた方という認識を持つしかあるまい。 滋賀県大津市の和邇氏と同族の出身である。上記の小野氏の系図から見ると・・・

この天皇家の系図から「継体天皇」、「敏達天皇」、「聖徳太子」を眼で抜き出していただきたい。小野妹子の名は記載されていない。敏達天皇の孫というのであれば、欽明天皇の次辺りが丸(○)になっているのでこの方かも知れぬが、残念ながら素人には断定もできない。恐らくである・・用明天皇の子息(第二皇子)が厩戸皇子・聖徳太子ということになるが、学問的には実在を否定されてもいるのが現実である。確かなことはおよそ同時代に存在されていた方だということである。一応、聖徳太子の生存期間はAD574年~622年となっているので、少なくとも小野妹子という方の方が、年長者であったのだということが推測できる。

遣隋使の第一回目はAD607年、第二回目はAD608年である。これは古代中国の「隋書」に、記録として残っているので、これは古代中国の正史でもあるので、信憑性はあると思われる。AD600年にも当時の倭国から隋に向かった記録もあるが、この時は小野妹子は隋には渡っていない。年表を見ればすぐわかる通り、蘇我一族が天皇家に深く入り込んでいる状況なので、聖徳太子と蘇我一族の確執はある面で、相当なものであったろうということが分かる。

* 隋書-倭国伝 (帝紀+東夷伝倭国状)からなる。

蘇我氏は仏教を国家的な宗教として考えていたようである。しかし、物部氏は神道崇拝であるから、そのことによる政治的確執は大きかった。結果的には仏教擁護派が勝利を収めたのである。蘇我氏が仏教を政治的に利用したというのが真実であろう。それ以後大和地方に仏教が深く浸透していくことになったのはご承知の通りである。(しかし、通説では以上の通りであるが、実際はそのような大袈裟なレベルではなかったようである。物部氏も仏教には反対ではなかったとされている。これは日本書紀の創作が混入している事から来るものである・・・藤原不比等らによる影響がある)

このまま聖徳太子に話が進むと、大混乱になるので・・・

休憩

筆者は「小野妹子」という方の墓所のお宮と周辺を7年間掃除をさせてもらった。

だから「小野妹子」なぞと呼び捨てには決してしない。

<小野妹子大明神>と呼んでいる。墓所の横穴古墳の前には「小野稲荷明神」が祀って在る。

尊名は「小野稲荷大明神」である。しからば・・<小野妹子大明神>となった。

先回も書いたことであるが、この方は相当に霊能力の強い方であったようである。「会いもせずに何故わかる」という方も居るであろうが、7年間も境内を掃除していると、自然に否応なしにそれが理解できる。外交官らしく金銭的なことには関わらない方であったことまでも分かる。少なくとも実務家で必要なことはすぐ実行に移す方であったようである。聖徳太子が全幅の信頼を置かれたことは良く理解できる。

兎に角、人込みで汚れた人家の中から、階段を上って境内に入ると辺りの気配が一変する。<ビッシッ!>という感じが肌に伝わって来る。これは体験しなければわからない。神社仏閣でも同じであるが、人込みが多いところは気が汚れるのだろうか、まずそんな事はない。逆に言えばそのような感触のある神社仏閣は、霊力があるということになる。路傍の壊れかけたようなお宮に、本当に霊格の高い神霊がお住みになっているということもある。見た目と実際は違うので失礼してはいけない。

小野篁を祀った神社の傍に上品寺という旦那寺があるが、何時行っても実にキチッと掃除がなされていた。ある時偶然住職に会って住職の爽やかな人格に触れた。成程と思った。残念ながらその後黄泉の国に旅立たれた。若い方であったがレベルが違っている方であった。だから寺の住職のレベルもそんな感覚ですぐ分かる。グウタラ坊主の寺は住職に会わずともすぐ分かる。怖いものである。

筆者は小野妹子大明神に全幅の信頼を置いていた。7年後、奄美に行くことになって凄い経験をした。

奄美に移住する前に現地に下見に出かけた。良い家があったのでその家に半ば決めていた。しかし、帰りの鹿児島行きのフェリーで、大変面白い経験をした。初見の隣席の老人(奄美大島の離島の喜界島の方)が、私に、「絶対に加計呂麻島には行ってはいけない!」と言うではないか。奄美から乗船して鹿児島港に到着するまで数十時間、私に言い続けた。その時は何故か理由がわからなかった。鹿児島で別れる時も最後に<行っちゃいけない!>である。

結果は見事に当たった!

奄美大島・加計呂麻島に移住して数か月後に、未曾有の大水害に遭遇し、翌年も同じ災害に遭った。裏の谷川は二回決壊し自宅の傍の堰堤は、二回程十m位破壊され、海辺の桟橋は高波でぶっ飛んだ。谷川の奥からの土石流の凄さを実感した。近年にない大災害であった。その後、いろいろと凄まじい葛藤が発生したのである。それは一部残念ながら今でも続いている。

正にフェリーで出会った老人は、結果的に「小野妹子大明神の語り部」であったのである。

確かな証拠はないが、小野神社との7年間の様々な経験からそれを推測できる。

神仏はそのようにして、人間に忠告されるのである。

人間は愚かである。

今は大きな問題も解決されつつある。それは不思議な巡りあわせが、

筆者の自宅に潜んでいたのである。

助けてくださったのは、十一面観世音菩薩とマザーテレサという方の「お写真」であった。

折を見てまた続きを書いてみよう。

藤原鎌足

先回「藤原鎌足」について書いたが、若干説明不備な部分があったので、訂正方々今回も取り上げてみたい。

先回は「藤原鎌足」は古代の朝鮮半島にあった「百済」(くだら、ひゃくさい)の王であったと書いたが、これは現在の韓国の離島である、済州島の出身の高名な家の学者の方が発表している説である。残念ながら詳細な証拠が披瀝されていない弱みがある。しかし、このことについて先日、詳細な文書を手に入れることが出来た。100%の真実性は確認はできないが、詳細な記述も備わっているし、前後関係の記述も確かであるので、今回はこれをご紹介する。真偽は各自判断をお願いすることにしたい。

結論から書くと・・藤原鎌足は百済王・義慈王(ぎじおう)の子供である「余豊璋」の弟、堯+羽 岐=(ぎょうぎ) のことである。彼は百済王の皇子であった。彼はあることで島流し(事件に巻き込まれた・王宮での内紛)に遭い、当時の日本・倭国に渡り、養子に入って中臣氏を名乗っていたが、藤原の姓は天智天皇八年(AD669年)十月十五日に、大織冠と大臣の位と同時に、朝廷から下賜されたものである。中臣氏は元々神官の名門の家柄である。

*1 藤原鎌足を名乗ったのは死ぬ前の僅か1日で、それ以前は中臣鎌足を名乗ったことになっている。これが歴史の盲点である。その後、藤原不比等(実子)が歴史の舞台に登場してくる。鎌足の実子、藤原定慶(僧侶)は若くして病没している。鎌足は落馬で大怪我をして、闘病の末に死に埋葬された。後日談は次回に書きたい。

2 藤原鎌足のところで「百済」について書いたが、現在の日本の教科書の百済の定義はどうも誤りのようである。教科書では古代朝鮮の「新羅」の横に小さく位置し ているかのような記述になっている。それは百済の最後の状態である。もともと百済は現在の北京の横に位置していたそうである。次回以降に詳細に書いてみたい。

3「中臣」とは神官の職の官名、百済と倭国の間を取り持つ官名の二通りの意味を持つ。鎌足のそれは後者である。「余豊璋」は中大兄皇子(天智天皇)である。つまりここでも天皇家の万世一系は破られている。これも歴史の盲点である。一説には「余豊璋」は白村江の後、高句麗に亡命したという説もある。

百済の位置のいろいろ

「藤原」の姓は朝廷から鎌足に賜ったものであるが、旧来の「中臣氏」も「藤原氏」を踏襲した。ただし、神官など神事に関係した場合は中臣氏を名乗ったのである。しかしその後、「藤原不比等」の直系以外には藤原の姓の使用を制限したのである。であるから江戸時代までは滅多なことで藤原性の使用は許されなかった。明治以後は使用が自由になったのであるが・・・皆さんの周りにも「藤原姓」の方は沢山おられるが、殆どが本来の藤原氏とは何の関係もない方であろう。その点は間違えないでほしいのである。

「近衛家」も藤原の名門の出であるが、この名前は明治以後も公家以外は使うすべはなかったであろう。使ったら大変なことになった。皆さんの周りにもまず居ない筈である。名前は良く調べるとその人のルーツが判明することもある。筆者の知人に、住んでいる「住所名」とその人の「姓」の読み方が、ローマ字で書くと同じ方が居る。後日、彼に教えてもらって調べたら・・ある有名な天皇家の家系の方であった。周りの人は当然の如く知っている。筆者のような余所者は分からない。京都でも同じような所があり、その方の「姓」も先ほどの例と同じで、まったく同じ天皇家であった。

京都、大津の方はすぐ分かると思うが・・・・

最後に・・「藤原」とは「百ホ・済ゼ・倭ワ・国ラ」(和訓読み)の当て字から出ている。つまり、朝鮮半島で滅亡した「百済」と「倭国」が日本列島の中で、合体して「日本」が出来た。詰まり 藤原=日本 のことである。このことで一般国民が簡単に使用は不可になったことは明らかだ。名門・藤原の歴史である。「奥州・藤原氏」もそれなりのルーツがあるはずだ。

筆者の住む集落の墓には「平」の姓の立派な墓がある。奄美は平家の落人の地でもある。その関係であるのかもしれぬ。現在「平」家は集落にはない。源氏は平家と同門である。「源氏」は「平氏」から出てきた氏である。著名な「姓」の持ち主はこの際注意して調べてみたらよろしかろう。意外なルーツが分かったり、残念することもある。

筆者の「姓」もそのようなことから調べてみた。親父の子供のころの昔話を参考にしながら・・何と郷土史家が詳細に論文を書いているのを発見した。おまけに筆者と同じ姓の「城跡」まであった。それは後醍醐天皇に味方して戦った城であった。残念ながら戦いに敗れ天皇は隠岐に流され、筆者の一族郎党は全国に散って行ったのである。有り難いことにその子孫の中から、ある方は京都大学の有名な総長になったり、伊勢松坂で大きな企業を経営していた。それで少し留飲を下げた訳である。歴史というものは面白い。

今回は本題の「小野妹子」から外れて、古代史の秘密を書いたような結果になってしまった。

古代史は証拠となる事蹟に欠けるので、様々な説が飛び交っている。学者の説が正しいとは限らない。

教科書や通常の参考書にない記述もある。だからと言って間違いということにはならない。

明治の文豪・幸田露伴が有名な言葉を残している。

<歴史というものは嘘で嘘を固めたようなものである>

これはまさに至言である。特に現代史の嘘偽りの塊のような史実には、呆れを通り越して胸糞悪くなることがある。

どうか皆様も露伴の言葉をお忘れなきように願いたい。

次回は小野妹子と池坊、聖徳太子についてさらに書いてみたい。

姉妹ブログ

サワラチャンの加計呂麻島日記

http://blog.goo.ne.jp/sawarachan/e/6d913e6d3130e360e4911734d56ce406

「白洲正子文学逍遥記」

「かくれ里」編

お知らせ

3-11より YAHOO オークション で

ノートパソコンの販売を始めました。

新品の綺麗な純正キャリーバック付きの

汚れや傷のないPCです。ご覧になってください。

下記のアドレスをピックすれば、

画面がYAHOOに変ります。

YAHOO Address

商品詳細案内

http://blog.goo.ne.jp/amamipchanbai

004

京都・六角堂・頂法寺の桜

奄美群島の桜と梅は当に散ってしまい、葉が成長し始めてきている

瓶に挿した桜の小枝も葉が伸び、花のところが実になってきている。

羅漢立像群

小野妹子

その3

「かくれ里」湖北・菅浦 に入って4回目。中々菅浦に至らない。著者の内容とはかけ離れた地域を歩いている。

今回は大津を飛び越えて、京都の市中の西国三十三か所・18番の頂法寺・六角堂まで足をの延ばしてきた。

寺伝によれば11世紀ごろは、西国三十三ヶ所の第一番は長谷寺、結番は三室戸寺であったそうである。

その頃も「六角堂」は18番だそうである。十八番(おはこ)だったのであろう。

「六角堂」は 浄土真宗の開祖である親鸞上人にも縁の深い寺でもあった。

寧ろ、現在ではこちらの方が一般的なのかもしれない。

六角堂の「へそ石」は、本堂古跡の石としても有名で、京都の中心を今でも示しているとか・・

先回まで書いてきた「小野妹子」と非常に関係の深い仏閣として、聖徳太子なども絡めて描いてみる。

頂法寺・六角堂

頂法寺・六角堂は天台宗系単立の仏教寺院 であり、山号は紫雲山である。

本堂が平面六角形であるところから通称・六角堂と呼ばれている。

本尊は「如意輪観音菩薩」 (秘仏で通常お前立を拝顔出来る)

青岸渡寺も同じ如意輪観音菩薩であった。

お前立・如意輪観音菩薩

以上が小野妹子・聖徳太子・親鸞聖人と所縁の寺の概略である。

小野妹子・聖徳太子・池坊

奈良県奈良市の近在の方なら、「和邇」「物部(もののべ)」という言葉は耳に馴染んだ言葉である。しかし、同じ名称が湖北の北近江にも存在する。いずれご紹介することになるが、湖北は飛鳥時代の中心地であった奈良の地と、今回の登場人物に関係の深い「敏達天皇」から4代遡った「継体天皇」のころからの非常に密接な関係にあった。事実、現在も湖北・高月の近在には、「物部(ものべ)」の地名が存在する。また、湖西の小野の隣は「和邇」である。ではこの名称は奈良が先なのか、湖北が先なのかということになる。古代史的には湖北が先になる、詰まり時系列では湖北が古いようである。

26代「継体天皇」は古代日本史において、異色の問題を多く含んだ天皇である。継体天皇の出自はズバリ言って、朝鮮半島と密接な関係のあった越前である。天皇の生母は現在の福井・越前に生活していたとされている。生母の先祖は現在の韓国方面である。実父が奈良からこの地に訪れた日本人であったか、それとも実母と同じ血縁を朝鮮半島に持つ人物であったかどうかは、学問的にいろいろ未確定なところがある。

つまり、これが事実だとすると万世一系は25代でSTOPするという結論になるからである。それは大問題である。実父が日本人であるなら何ということはないのだが、事はそう簡単ではない。藤原一族が先祖が朝鮮半島から帰化した人達であるという事実は、現在の歴史学では動かしがたいのである。その後、藤原一族と大和朝廷との婚姻関係も複雑に絡まって来たのも事実である。

京都の近郊や丹波篠山には「秦野、波多野、秦」という名称が多い。この名称も現日本人固有の名称ではない。京都府と奈良県との境界線一帯は昔から百済からの一族と関係が深い地域でもある。古代から朝鮮半島と倭国とも関係は濃厚だったのである。

藤原鎌足は朝鮮半島の百済の王である。詰まり帰化人である。白村江の戦いで新羅の連合軍に敗退した百済の人である。その後帰化して大和朝廷の中臣家へ養子に入り、中臣鎌足として、後日大和朝廷から「藤原性」を賜り、藤原鎌足となった事情がある。太平洋戦争前の首相であった近衛文麿は、藤原氏の著名な子孫である。よって、天皇家の系図は非常に複雑である。

戦国時代の著名な大名・織田信長の先祖の出身は、現在の福井県・越前・織田荘(おたの)である。その一族が後年名古屋方面に南下した。それは継体天皇の時代から、愛知、福井、滋賀一帯が特定の一族で、栄えていたことを示しているのである。その一族が後年大和朝廷を制圧したことにより、継体天皇が生まれたという見方が現在有力である。勿論現代の日本史の教科書にはそのような記述はないが・・・

白洲正子著「かくれ里」で菅浦に、著者が簡単に入らないのは、この辺りの込み入った歴史的事実が隠されているので、出来るだけ事情を詳しく書いて本題に入りたかったのである。一般的教科書には記載されていない事実が沢山有るのである。菅浦の歴史の中には大和朝廷がらみの古い歴史が織り込まれた「かくれ里」である。最近まで余所者は受け入れを拒んできた地域である。

さて、小野妹子に入ろうとすると聖徳太子を抜きには出来ない。華道の宗家「池坊」も密接に絡んでくる。

前向上が長くて失礼しているが、次回は聖徳太子と六角堂と小野妹子と池坊について、

また、長々と書いてみることにするので、しばしお付き合い願いたい。

いずれ菅浦に入りますので・・

姉妹ブログ

サワラチャンの加計呂麻島日記

http://blog.goo.ne.jp/sawarachan/e/c2fd756b84ac06292ade8ad130463e96

「白洲正子文学逍遥記」

「かくれ里」編

お知らせ

次回は3-12に更改いたします!

003

いよいよ3月に入ると春の訪れが日本中に広がってくる。

梅が咲き、桜前線が豊穣する季節である。

南西諸島は緋寒桜も終わりを告げ、葉桜になって来ている。

小野妹子

その2

先回は菅浦の話から急に大津の小野まで話が飛んで、「小野妹子」という歴史上の人物の話になってしまった。この辺り一帯は湖西といわれる地域である。琵琶湖大橋の付け根辺りが小野と呼ばれる地域にかかってくる。

琵琶湖八景で有名な「堅田」もこの付近である。その少し北辺りにJRの小野駅がある。そして、少し北上すると次は和邇である。地図でも分かる通り和邇と小野の間に「小野妹子」「小野道風」「小野篁」の名の付いた神社が、古墳の間にほぼ真北に向かってほぼ一直線に並んでいる。

「小野妹子」という名称よりも。「小野道風」の方が日本国民には通りが良いかも。「小野小町」であれば美人の代表語句だから尚更のことである。「小野篁(たかむら)」となると、突然遠い過去の人となるであろう。いずれにしてもここ小野の地域には、歴史上の小野一族が古墳に祀られ、傍に大きな重要文化財クラスの神社が建てられている。今も多くの方が参拝に訪れている。

筆者はこの傍に住んでいたのである。当然の事ながら始終朝早くから歩きで、参拝して回っていた。険しくはないがここいらは琵琶湖の傍であるが、すぐに急な斜面になっていて、平らかな土地ではない。山道を歩くといった案配になる。すぐそばに1.000m級の比良山が聳えている。

聖徳太子

この小野の地は小野妹子が聖徳太子からこの地を賜ったという、歴史的に重要な土地柄でもある。実際問題として「聖徳太子」が実在したかどうかも、最近の古代史でははっきりしてはいないようだが、それに類する方は実際におられたことは間違いないであろう。遣隋使が隋に初めて渡った際の、歴史的な史実は中国の地に残っているようであるから、信憑性は高いと思われる。

小野の隣は和邇という地であるが、ここには「和邇氏」という豪族が居り治めていた。古代には玄海灘までが勢力範囲であったとされている。小野妹子が隋に渡る助けになった関係が垣間見える。無事に隋に渡る助け舟の代わりをしたものだろう。現在でも子孫が医者をされており、娘はミス・滋賀となったようである。

<小野>という名称は京都の北にも在り、奈良県の東大阪の付近にも墓まで存在する。いずれにしても何らかの密接な関係があるからである。土地の方は自分の方が「本物の小野妹子の墓」であると、なかなか煩いが科学的な証拠もないので、確定は今に至っては無理である。しかし、筆者はある事情から、大津の小野の地に祀られている小野妹子の古墳跡が、真正の墓と確信しているのである。

今回は、そのことにまつわる話をしてみたい。

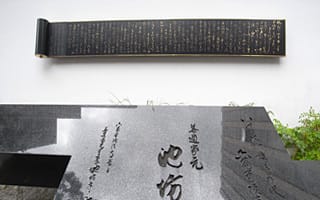

小野妹子神社

小野妹子神社は大きな小山のような高さ数十m余りの山の上にあり、その古墳の上に小さいお宮が立っている。上記がそれである。後日幾分付近を改修しているので、周りの石碑などは移動していると思っていただきたい。下記の写真は実際に現在自宅の茶の間に祀ってある、小野妹子神社のお写真である。365日欠かさず毎朝お参りするのが日課となっている。この写真は何方が撮ったのか今もってわからないのだが、偶然筆者が神社とお墓を掃除して居た時に、近在の方がカメラに収めたようである。後日偶然にWEBで発見して驚いた。

自宅の「小野妹子神社」のお写真

上記を拡大して大写ししたもの

お宮の前の右横に白いズタ袋がぶら下がっているのが見える。これは筆者の私物である。お宮を掃除してからお水やお神酒を取り換え、お塩やお米も取り換えて、全ての作業が終わって、このお宮の後ろの横穴古墳(小野妹子父子の亡骸が眠っている)の掃除に入るために、筆者が傍に居なかった時のことである。その際に誰かが写真を撮られたのであろう。自宅のお稲荷様も実際にお宮に長らく祀って在ったそのものである。その意味で自宅の祭壇は小野妹子神社の分身でもある。

この神社は今でも外務省の外交官が、わざわざ東京から礼拝に来られるという由緒のある神社である。人によってはお宮の前で五体投地をされる方もあるという。筆者は7年ほどこのお宮の掃除にかかわっていたが、そのような光景は見たことはないが・・

小野妹子という方の祖先は、今の奈良・法隆寺の近所の東大阪辺りに勢力を持っておられた一族である。先祖は非常に強い霊能力を持たれたことでも有名である。その影響であろうか小野妹子という方自身も、相当霊力が強い方であったと思う。それは、筆者が実体験しているからである。

少し脱線模様であるが・・次回はその話から「京都・六角堂と如意輪観音と小野妹子の関係」について書いてみたい。

姉妹ブログ

サワラチャンの加計呂麻島日記