季節作業にもいろいろあるが、この時期の恒例野良仕事はこれ。

やはり、ツツジ類の庭木は積雪に弱く、こんな簡単な雪囲いでもそれなりに効果は

ある。

囲いに使っているのは、このあたりでは“さきり”と呼んでいるが、最近は間伐材を

マシーンカットしたものを地元の森林組合で扱っている。

地元産はカラマツの間伐材が多いが、出来たてのものは水分が抜けきっていない

ので、肩に食い込むほどの重量がある。

それでも、2~3シーズンも使っていると、扱いやすい重さになる。

こちらベリー園のブルーベリーも囲うが、背丈が低いので“さきり”も2mほど。

長尺物に比べて、取り回しがずっと楽だ。

昨シーズンまで、添え木用の杉の細い焼き丸太を使っていたが、積雪が多い時には

折れてしまうので、今回から半分ほどカラマツ間伐材製に替えた。

これなら、どんな大雪の年でも大丈夫だろう。

畑の野菜も、霜に強いものが少し残っている程度で、セロリ(右)を残して本日で収穫納め。

セロリを残してというのは、翌朝シバレそうな夜には霜除けのブルーシートで覆って保護

しているため。

よほど寒くならないと、この方法でまだ食べられる。

ちなみに、葉レタス(左)と、こぼれ種で育ったチンゲンサイ(中)。

収穫後は、小型耕耘機でざっと秋起こしをして今シーズンのフィニッシュ。

ついでに、畑の端に置いていた生ゴミ処理の“コンポスト”も洗って物置に。

(画像割愛)

コンポストは、冬の間仕舞っておかないと、雪の重みでつぶれてしまうから。

手前のヒマワリの種を啄みに、ハシブトガラが頻繁に行き来している。

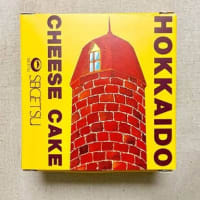

こちらも季節仕事になった、サイロに繁った木蔦の剪定作業。

サイロの傷みもずいぶんと目立ってくるようになった。

戦後の物資のない時に継ぎ足したという、中程から上側のブロックの素材が悪く

表面が剥がれたり、ヒビが入ってきている。

屋根材の下地も、かなり傷みが進んでいるので、“大雪の年につぶれて…”という

ことが起きるかも知れない。

北の国の酪農地帯のシンボルのようなサイロが消えていくのは寂しいが、これも

致し方ない。

バックガーデンでも、草花の枯れ姿が目立ってきた。

糸ススキは良い具合に紅葉?してきたので、刈り取らずにそのまま残している。

よく見ると、手前の斑入りは芯が紅く染まり、奥のノーマル?は黄葉がかって、

枯れる色合いが微妙に違ってる。

どうフィニッシュするのか、よく見ておくことにしよう。

まだ、季節仕事は残っているが、今日で峠は越えた。

で、サイロって そういう終焉を迎えるんですね。。。

新たに建てるとなれば 大仕事になるでしょうから、確かに致し方ないって事なんですネ

で、そうです!報告するのを忘れておりましたが

瑞典国のIちゃんが 先日帰国して会っておったんですが、

その前に 庭にススキを植えたいと言ってまして、

今回 naomintさんよりお嫁入りしていたイトススキを横流しして

こっそり 荷物に紛れて 瑞国に再び嫁に出て行かれました

今は鉢植で 室内栽培されてるようです

Iちゃんにも naomintさんちのイトススキだよ~と伝えてありますデス

さてさて 瑞国と信濃の国 どっちが早く大きくなりますか。。。

その後が楽しみです

楽しみです。

何人かの方からIさんの話を伺っているので、私の中では妄想?で膨らんで

おります。

さては、瑞典国と瑞穂の国信濃のススキ君、楽しみが増えました。

サイロ、そうですね。

十数年前にメンテを入れて、補強したり、屋根の塗装なども施した

のですが、中から痛んだり、構造材そのものが劣化してくるのを

止めるのは難しい。

考えようによっては、半分から下は80年、今の姿になって65年が

経過している訳で、“良く保った”とホメてあげるのが正解?かも。