で、ロードショーでは、どうでしょう? 第2151回。

「なんか最近面白い映画観た?」

「ああ、観た観た。ここんトコで、面白かったのは・・・」

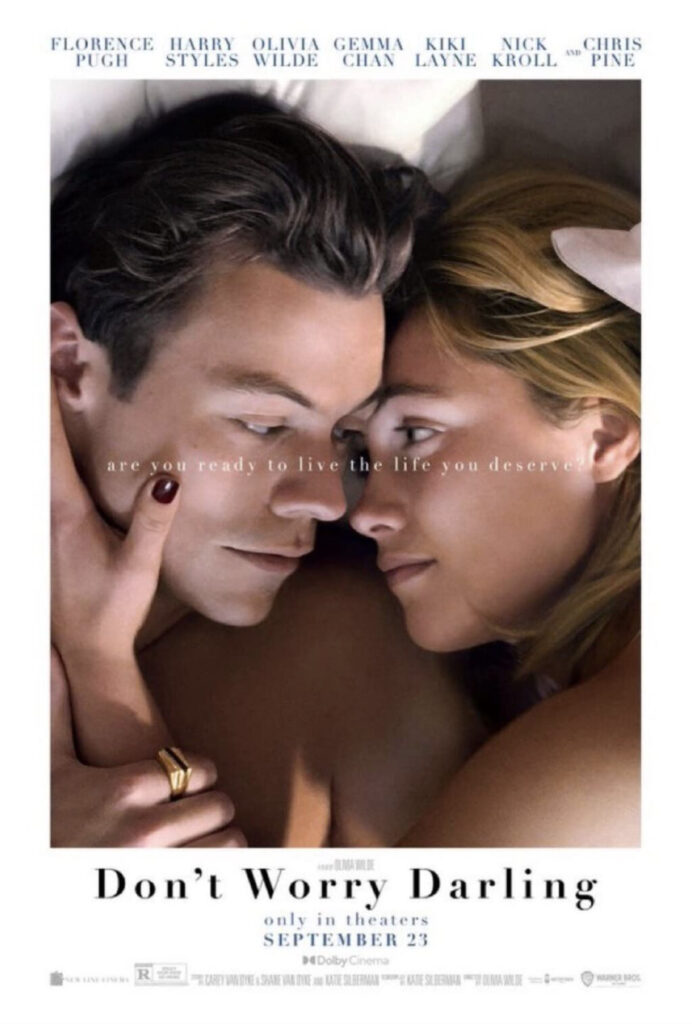

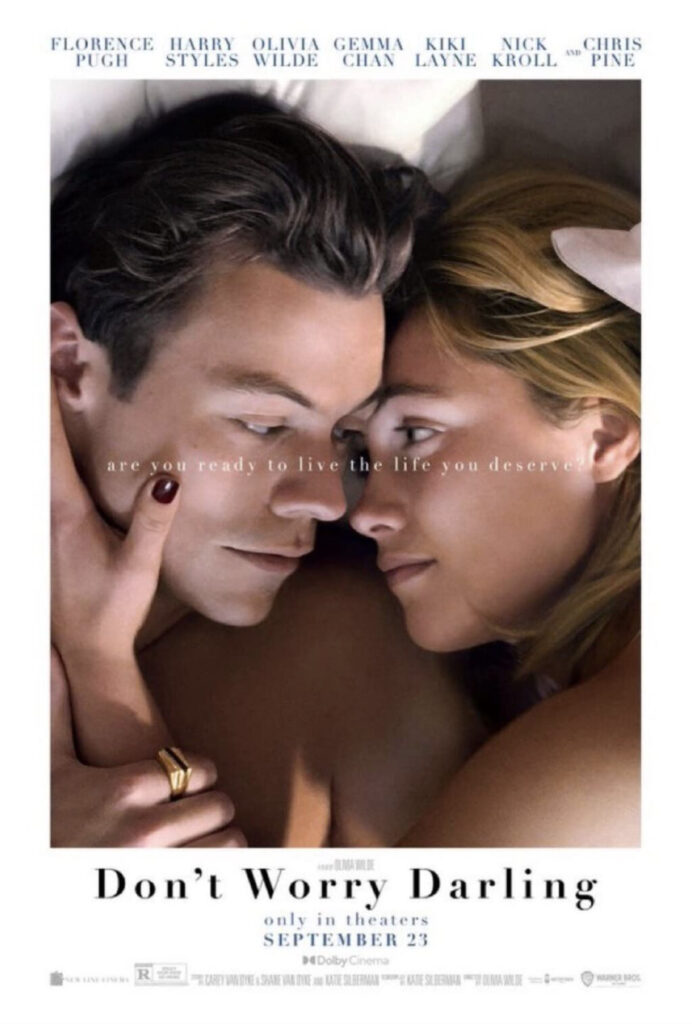

『ドント・ウォーリー・ダーリン』

理想の街で愛する夫と幸せな生活を送る妻が異常に気づくサイコ・サスペンス・ホラー。

主演は、『ミッドサマー』、『ブラック・ウィドウ』のフローレンス・ピュー。

共演は、ハリー・スタイルズ、オリヴィア・ワイルド、クリス・パイン。

監督は、『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』のオリヴィア・ワイルド。

物語。

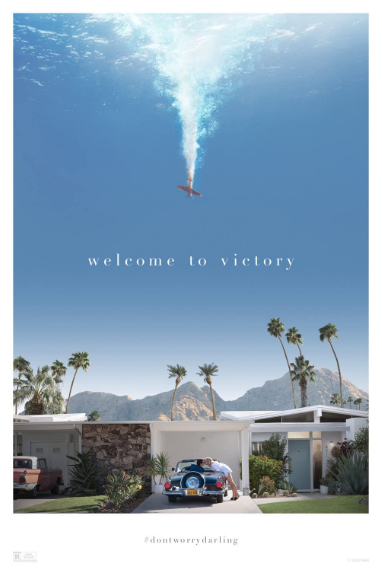

アリスは愛する夫ジャックと郊外の美しい街に暮らしていた。完璧な生活が保証された安全安心な街で幸せな生活を送るアリス。男たちは皆ビクトリー社で働き、妻たちは家事をこなして家を守り、夫婦一緒にパーティに参加して楽しい時間を過ごす。しかし夫の仕事について何も知らないことに不安を覚えたアリスは、徐々にこの完璧な生活に違和感を抱くようになっていくのだったが…。

原案:ケアリー・ヴァン・ダイク、シェーン・ヴァン・ダイク、ケイティ・シルバーマン

脚本:ケイティ・シルバーマン

出演。

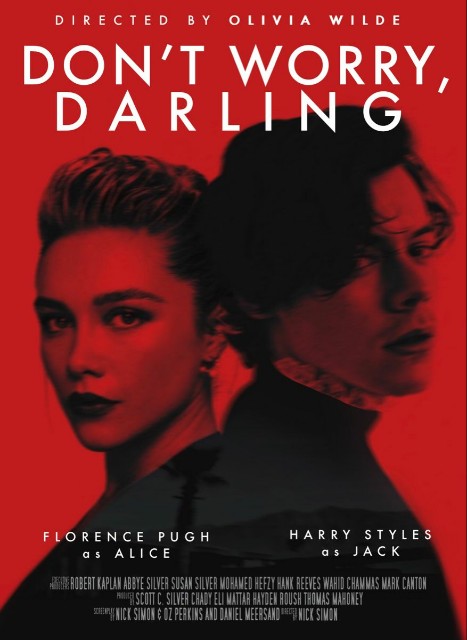

フローレンス・ピュー (アリス)

ハリー・スタイルズ (ジャック)

オリヴィア・ワイルド (バニー)

キキ・レイン (マーガレット)

ニック・クロール (ディーン)

シドニー・チャンドラー (ヴァイオレット)

ケイト・バーラント (ペグ)

アシフ・アリ (ピーター)

ダグラス・スミス (ビル)

ティモシー・シモンズ (ドクター・コリンズ)

ジェンマ・チャン (シェリー)

クリス・パイン (フランク)

スタッフ。

製作:オリヴィア・ワイルド、ケイティ・シルバーマン、マリ・ユーン、ロイ・リー

製作総指揮:リチャード・ブレナー、セリア・コン、アレックス・G・スコット、キャサリン・ハードウィック、ケアリー・ヴァン・ダイク、シェーン・ヴァン・ダイク

撮影:マシュー・リバティーク

プロダクションデザイン:ケイティ・バイロン

衣装デザイン:アリアンヌ・フィリップス

編集:アフォンソ・ゴンサウヴェス

音楽:ジョン・パウエル

音楽監修:ランドール・ポスター

『ドント・ウォーリー・ダーリン』を鑑賞。

60年代アメリカ、理想の街で愛する夫と幸せな生活を送る妻が異常に気づくサイコ・サスペンス・スリラー・ホラー。

60年代のアメリカ郊外の風景は、レトロオシャレ。そして、それが与える圧迫感に漂う不穏さが映画を貫きます。

今作をホラーと受け取れるのは、女性の境遇に共感できるなら、というところはあるでしょう。性別でジャンルが変わる、まさに今の映画。そういう意味ではリトマス試験紙でもある。その点で、逆に男性にもホラーかもな。

本質は、『断崖』、『レボリューショナリー・ロード/燃え尽きるまで』、『マルホランド・ドライブ』、『ローズマリーの赤ちゃん』などの女性抑圧の世界をホラーとして描いたと思われるところ。

ゆえに、裏を返せば、男性にとってもホラーとなりえる仕掛けはある。それこそ現代的である部分。この分断こそがテーマでもあるのだろうね。

そういう意味では、『チタン』や『ファイブ・デビルズ』、『アトランティックス』、『プロミシング・ヤング・ウーマン』などの系譜にもある。

実際に引用もあるしね。全体的にアメリカ映画の歴史を踏まえている。

これもジャンル映画ルネサンスの一本なのよね。オリビア・ワイルドは監督兼出演も。時代の空気ってのを感じます。これってヌーベルヴァーグやアメリカン・ニューシネマ、ドグマ、マンブルゴッチなどの始まりに近いよね。まだまともに言ってる人が少ないので。ジャンル・ルネサンスとおいらは名づけちゃいます。21世紀ですもの、女性監督強めの流れだって生まれてしかるべきでしょ。男性監督でもジョーダン・ピールなどもこの流れにいるよね。

『ミッドサマー』、『ブラック・ウィドウ』のフローレンス・ピューの健康的な美とその肉体性は映画をがつんと支配します。映画の芯の部分の魅力に食い込みます。それ自体が映画の仕掛けでもある。これまでは、このタイプの女優はこの内容で選ばれにくかった。背が高い辛めの顔立ち、ニコール・キッドマンやケイト・ウィンスレットのタイプがキャスティングされていたはず。彼女の甘めの顔立ちが映画の意図を伝えます。タイプキャストでない配役にも作意を受け取れる。『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』でもそこをある程度は取り入れていましたが、あれははみ出し者でもあった(ただし、設定に新しさがあった)ので。ハリー・スタイルズはサービス感強めでダンスシーンも。でも、きちんと汚れてみませすしね。オリヴィア・ワイルド、クリス・パインはハリウッド映画的な系譜と華を加えます。

美を届けるマシュー・リバティークの撮影はキレていて、明るいホラーを表出。あのダンスシーンは流石だし、顔や指の切り取り方の美しさは見惚れます。

美術も素晴らしくて、この映画をがっしーんと支えています。これを見るだけでもお腹満たされちゃうとこあるよね。

まるでイラスト。

実は、『ゲット・アウト』の匂いやM・ナイト・シャマランの匂いもあります。そこの部分の描き方が女性的なのが、やや新しいです。ただ、もう一歩踏み込んで欲しかったところも。男性への優しさを感じちゃったな。まぁ、敵対したいのはその思考であって、男性そのものではないからだろうけど。このやさしさもまたジャンル・ルネサンスの傾向かもしれない。(『NOPE』の兄妹の描き方にもそれは現れている)

あそこにいきたいと思う心が浮かぶなら、それこそホラーな瞳作。

おまけ。

原題は、『DON'T WORRY DARLING』。

『心配しないで、愛しき人よ』。

勝手な意見だが、『DON'T WORRY MY DARLING』の方がリズムがよくないかな。英語だと変なのかな。原題は定型文なのかな。

2022年の作品。

製作国:アメリカ

上映時間:123分

映倫:PG12

配給:ワーナー・ブラザース映画

![Don't Worry Darling (2021) [1000x1000] : r/MoviePosterPorn](https://i.redd.it/eefidi9h4ai61.jpg)

ネタバレ。

男の女性への押し付けの恐ろしさ。

あの機械は、仮想世界に行かせるだけでなく、記憶もかなり操れるものなのね。

光通信で脳波をコントロールできる装置なんだろうな。光が点滅しているし。

現在、光点滅で記憶を操作する装置が実用化されてはいるのよね。それっぽい感じもある。

もちろん、『時計じかけのオレンジ』のあれも思い出す。

こういったテクノロジー知識の差もSFを難しく思わせる要素だから、説明を省いたんじゃないかな。女性だと、そこ拒否感出ちゃう人、いそうだしね。

類似映画はけっこうあって、それを書くだけでもネタバレになる。

『ステップフォード・ワイフ』(オリジナルとリメイク)、『イグジステンズ』、『13F』、『あやつり糸の世界』、『未来世紀ブラジル』、『トータルリコール』、『バーチュオシティ』、『リディバイダー』、『バーチャル・ウォーズ』、『ゼロの未来』、『コングレス未来学会議』、『マトリックス』など。

ドラマでは、仮想ではないが『プリズナー№6』や『アップロード』などいくつかある。

タイプは少し違うが、『ヴィレッジ』、『ゲット・アウト』、『エキスパーツ』なども近い。

歪んだ愛の束縛という意味では、『ミザリー』、『RUN/ラン』の変形とも言える。

『ビバリウム』、『ジェイコブス・ラダー』や『ステイ』、『記憶の扉』なんかもあるね。

これらのイメージにのせた女性の抑圧の映像化であり、映画の歴史の系譜をひ引き継いだというとこかな。

実際のソ連による拉致、北朝鮮による拉致なんかのイメージも利用しているのだろう。

そして、映画などの文化がつくり上げてきた固定的なイメージと自由という大前提テーマとの矛盾を批判している。

『ブックスマート』でも既存ジャンルの矛盾へ切り込んでいた。

隣人バニーも子供を失った母という映画のよく描かれる題材から設定されている。

マーガレットもそうなのかもしれない。だが、アリスと同じように夫に壊れかけた妻を強制的にあの世界に閉じ込めたのではないか。

マーガレットは脱出しようとした罰として、再び子供を奪われたのかもしれない。

彼女はそういう意味でも再び壊れて、死を選んだのかも。

壊れた人があの世界を望む。

アリスはジャックにとっては壊れているのだ。

だが、アリスは言う。「私は仕事が好きだった」と。

かつてのアメリカ60年代の男が働き、女が家を守る固定化された社会システムのカリカチュア。

あのような暮らしを提供するメタバースを提供する科学的新興宗教に入信したと見るとよいのではないか。アーミッシュのような。

掟を破れば死というような契約を結ぶことで提供される世界なのだろう。

宗教的なものなので、システムがゆるいのではなかろうか。

フランクの態度には教祖的なふるまいがある。(かつがれているという意味でも)

金持ちからの寄付で、成立しているのではないか。

あそこは、男の理想社会だったが、女の理想社会なんかもあるとしたら、面白いのだが。

その男性社会をつくるために、フランクも雇われており、シャリーが黒幕。

それは、ある種の女性が女性の平等の敵であることの表現だろう。

拉致や洗脳をして、奉仕する人々をつくり出しているのではないか。

つまりは、男性優位の古き良き幻想の社会は、宗教的かつ理不尽な強制による不当な抑圧であるという社会システムへの批判SF。

女性にとっては現代はディストピアなのだというして、しかも、舞台を過去にしてより強調して見せる変形ディストピアものでもある。

その意味で、『ヴィレッジ』がかなり近い。

あれも変形ディストピアものだった。

SFが現実社会の比喩に使われるのを、逆にして、現実はSF的な状況だと観念を設定とした感じかな。

一糸乱れぬダンスは独裁社会主義のイメージとしても使ったのではないか。

バズビー・バークレー風の幾何学ダンスは、脳内神経や機械装置の動きにも見える。

個の自由がない。

だが、あれを自ら望む人もいるし、客は喜んでしまう。

では、その客とは誰だ。

あの世界にもあの世界の幸せはあるが、それは都合よく誰かの支配を受け入れるということでもある。

彼らの都合よく生きるのか、と問う。

それは現実は疲れているからとセックスを拒んだアリスが、あの世界では拒否しきれない、そういうように脳を聴視江されたのだろう。

いや、もしかしたら、付き合いたてはそうだったのかもしれないけど、生活と時間が彼女を変えたのかもしれないけども、人は育つし、変わるものだろう。

アリスは翻弄されるシンボルの名前なのね。

映画版『バイオハザード』もアリスだったなぁ。

だとすると、あの墜落する飛行機はなんだったのか?

アリスの無意識がこの状況から自分を救い出そうとしたのか。

その前の空の卵など画自分で自分にメッセージを送っていたのか。

それが、マーガレットの状態を見たことで、強く働くようになったのか。

クラウドで大きな世界に入らせているというよりは、それぞれの端末にその都度通信して仮想世界を見せているということなのかね。

アリスやマーガレットには、装置の洗脳の力が強く働かず、禁止行為を行ってしまう拒否力があったということか。

あのシステムでは、そういうエラーのデータも集めていたのではないか。

エラーつぶしのために、それでジャックでも応募できたのかな。

あの地震はアップロードとかが物理的な反応になっていたのではないか。

あの世界は、まだベータ版で未完成。それは、今の世の中のベータ版だ、修正がいるし出来るぞ、と言いたいのだろう。

あの機械はあの世界の法律はでは許されない危険な装置(あの中で死んだら実際に死んでしまうのだから)で、それを使ってでも理想世界に行きたい者たちがいるので、違法で行われており、そのため、その秘密をばらすものは凍るという仕組みになっているということだろう。

夫たちは、仕事場で何をしてたのかな。

これの想像は、そのまま、その人の心理ゲームになりそう。

アリスが寝ている時にジャックが料理をしているシーンがヒントで、本部に行くと外に出られるのだろう(ラストへのフリ)から、起きて、肉体の方の世話をしているのではないか。

ここには、男性が女性のう肉体的な世話をしているという皮肉も隠されている。

介護に近い、『トーク・トゥ・ハー』的な状態であり、反転があるのではないか。

そこさえもゲーム的に何か成功するよくわからない仕事を可能性もあるけど。

マーガレットも見た、アリスが本部で見たのは、なんだったのか?

推測するに、モニタリングされている自分たちの監視映像なんじゃないかな。

実際、そういう映像はあるので。

見せたら、衝撃が落ちると思ったんかしらね。理解はしやすくなっても。

ネタばらしを中盤でやってしまって、アリスは何度も戻され、彼女もマーガレットのように自殺にしそうになる、という展開だったらどうだったろうか。

テーマが主になり過ぎて、理性的な部分でシナリオが少し弱いところはある。

アリスが同じ記憶であるなどの告発がやや弱い。

過去の映画の記憶と感情とイメージで伝えようとしているのよね。

説明を極力省いて。

ダンスシーンは、女性を物扱いしているので、運営側が見せているイメージであれへの嫌悪でこの映画のジャンルが変わるわけです。

あれをただ美しいと見るなら、この映画のジャンルのとらえ方は違う。

今作を見ると、『マルホランド・ドライブ』が奇跡のようなバランスの映画だと気づきます。

何かが不足なら『ドント・ウォーリー・ダーリン』のようになり、何かが過剰なら『インランド・エンパイア』のようになる。

作家論的に言うと、『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』も抑圧からの脱出の物語だった。

記号からの脱出。

女性はすべて結婚していて、男性は会社に属している。

『不思議の国のアリス』と『鏡の国のアリス』の影響はモロなのよね。

アリスは、鏡の中にいろいろと見る。

ダンスレッスン場の鏡の中、外に出ようとしているマーガレットが見える。

アリスは別の場所から戻ってくる。

ガラスの天井という言葉があるように、男女の間にある社会的な壁をモチーフとして使っている。

鏡、ラップやガラスのよる圧迫、飾られた写真、ショーの巨大コップ、ガラスの向こうに外の世界がある。

煙や霧、透ける者もモチーフで、飛行機は煙を出しながら飛ぶ。無意識が警告するのだ、「気づけ、煙(=壁)の中だぞ」と。

最後の呼吸音は、現実でも目覚めたということなのか。

だが、エンドロールはまたあの世界で見たダンス(ただしカラー)なので、逃げられなかったというバッドエンドを遠回しな表現で見せたのかな。

『未来世紀ブラジル』や『ジェイコブス・ラダー』の方向性で。

ホラー映画だとある意味定番よね。

どちらにも撮れるようにという含みだろう。

バーホーベン版の『トータルリコール』からの引用かかもしれない。

内側のアリスを心の中の本音が外側に生きているけど寝ている社会的女性への目覚ましとしても見える。

男たちが本部から外に出ているとするなら、アリスは最後外に出られたのだ。

あの呼吸音は、子宮から羊水から出た赤子の呼吸だ。

(『ゼロ・グラビティ』からインスパイアされたのかな)