先日、東京新聞は

辺野古への基地移転の是非を問う記事を掲載した。

以下、本文を抜粋したいと思う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

県の敗訴確定で、

難航が予想される地盤改良は動き出す可能性が出てきたが、

工事には2022年度末時点で4000億円以上が投入されている。

防衛省が当初見積もった総工費3500億円を上回りながら、

埋め立ての進捗率は14%に過ぎない。

辺野古予算は底無しの様相を帯びてきた。(中沢誠)

〜中略〜

難易度が高く、かなりの費用がかかると

見込まれる軟弱地盤の工事が始まってもいない時点で、

すでに総工費の半分近くを使い切ったことになる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

記事の前半部では

工事にかかる費用が膨大であること、ならびに

遅々として進まないことが指摘されている。

簡潔に述べれば、基地建設は高額の予算がかかる上に

何年後に完成するかの目処も立たない状況だ。

中国に対する抑止力として基地を設定しても、

完成前に攻めて来ない保証はないし、

米軍も普天間基地の運用を前提に活動している。

ここで辺野古移設への流れをおさらいすると、

普天間飛行場という施設が街の中央部にあり、

頻繁に問題が発生することから

土地の返還と施設の移転が望まれるようになった。

その候補地として挙がったのが

キャンプ・シュワブに隣接する辺野古だった

という訳だ。

この辺野古への移転が計画されたのが2006年、

17年経過した現在まで県と中央政府との間で

舌戦が展開されている。

(普天間の返還合意は1996年)

実のところ、移転先の候補が辺野古であるのに

軍事的な理由は存在しない。

以下、過去の発言を列挙する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ジョセフ・ナイ元国防次官補

(2015.4.2 琉球新報インタビュー発言)

「沖縄基地は中国に距離が近すぎるため、

対中国では地理的優位性はなく、むしろ脆弱だ。

沖縄の人々の支持が得られないなら、

米政府は辺野古移設を再検討すべきだ。」

リチャード・アーミテージ元国務副長官

(2015.4.13 時事通信・インタビュー発言)

「日本政府が別のアイデアを持ってくれば、

私たちは間違いなく耳を傾ける。」

柳沢協二・元内閣官房副長官補

(2015.5.10 産経新聞(討論)

『在沖海兵隊は抑止力か否か』における発言)

「沖縄は中国のミサイル射程内に

軍事拠点が集中しており非常に脆弱だ。

ピンポイントで沖縄でなくてはならない軍事的合理性はない。」

ウォルター・モンデール元駐日大使

(2015.11.8 琉球新報・インタビュー発言)

「我々は沖縄とは言っていない。

日本政府が別の場所に配置すると決めれば、

私たちの政府はそれを受け入れるだろう。」

ウィリアム・ペリー元国防長官

(2017.11.18 NHK・ETV特集

「ペリーの告白~元米国防長官・沖縄への旅~」

インタビュー発言)

「移転先を決めるのは日本政府。

我々の視点から言えば、日本のどこであっても良かった。

日本側は沖縄県外の移設にとても消極的だった。

これは政治的経済的問題であり、

主に日本人や、日本の政府にとっての問題です。」

久間元防衛大臣

(2018.2.8 琉球新報・インタビュー発言)

「イージス・アショアでミサイル攻撃を防ぐとか、

あんな風になると沖縄の辺野古でも

普天間でもそういうところに基地がいるのか。

いらないのか。そういう議論をしなくても

安保は昔と違ってきている。

・・・あんな広い飛行場もいらない。」

米国務長官首席補佐官

ローレンス・ウィルカーソン

(2019.5.6 沖縄タイムス 同紙取材に対する発言)

「海兵隊は、自衛隊との共同訓練もできる

日本本土での訓練を好んでおり、

移転先としても望んでいた。」

「日本政府はまったく耳を傾けなかった。

配備先を決めるのは日本政府である以上、

それが政治的現実だった。」

防衛省

(2020.6.18 沖縄等米軍基地問題議員懇談会

野党議員ヒアリングにおける

屋良朝博衆議院議員の質問に対する回答)

「防衛白書に『沖縄の地理的優位性とは

米本国、ハワイ、グアムと比較し

東アジアに距離が近いこと』とあるが、

その比較なら日本列島どこでも同じでは?」

防衛省「他県も同じ。」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まとめると、軍事的不要論の肝となるのは

①中国に近すぎる

(ミサイルの射程圏内にある)

②海兵隊の拠点は本土のほうが適している

③県内移設は政治的事情による

の3点になる。

根拠①を説く場合、他の在沖軍事移設も

射程圏にあることから普天間だけでなく

沖縄の基地そのものが不要だという立場だと

理解しても良いだろう。

こうした見解は専門家からも寄せられている。

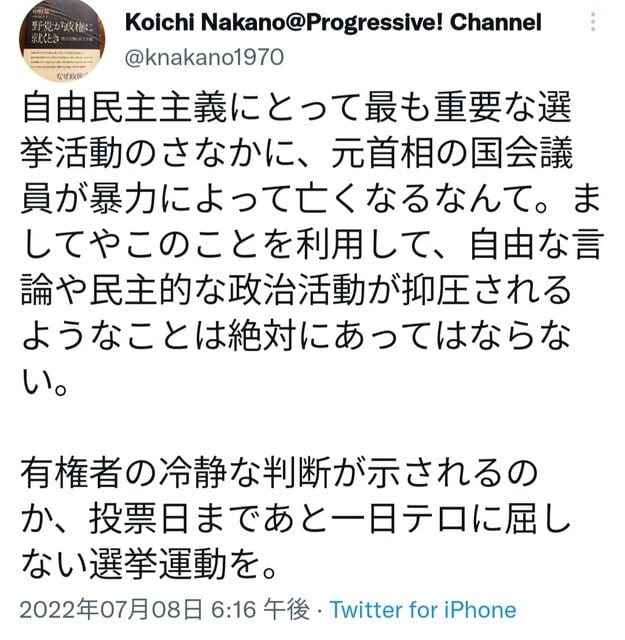

国際政治学教授にして安全保障を専攻とする

植村秀樹氏の説明を紹介しよう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここからは在沖海兵隊の抑止力について考えたいと思います。

米海兵隊は、米国東海岸、西海岸および沖縄に

三つの部隊を配置しています。

沖縄の部隊は唯一国外に配置された部隊で、

最前線の部隊というイメージがありますが、

まったくの誤りです。

沖縄の海兵隊基地には、戦車もありませんし、

兵士を運ぶ船もありません。その船は佐世保にあります。

佐世保に配置された強襲揚陸艦は、

1万8000人いるといわれている在沖海兵隊のうち

2000人しか乗せられません。

この部隊の任務も、朝鮮半島有事の際に

非戦闘員を避難させることであり、戦闘部隊ではありません。

有事の際には、沖縄の海兵隊が

まっさきに駆けつけて戦闘するというのは、

まったくの誤りなのです。

にもかかわらず、

沖縄の海兵隊が抑止力として語られるのはなぜでしょうか。

元防衛官僚の柳澤協二さんは、抑止力に関して

「一種の宗教なんかじゃないかと思うくらい、

つまり抑止力という『ご本尊さま』に

疑いを差し挟むことがけしからん」

「そういうことを議論すること自体が

けしからんという雰囲気」があると吐露しています。

つまり、役に立つか、立たないかわからない

「お守り」と同じで効果の検証が行われないまま、

なんとなく使い続けている。

在沖米軍基地の約75%は海兵隊です。

海兵隊の抑止力をきちんと検証すれば、

大幅な整理縮小が可能になるでしょう。

辺野古の豊かな自然を破壊して、

1兆円規模と言われる予算を投じて、

新しい基地を建設する合理性などどこにもないのです

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

実は在沖米軍の必要性は検証されていない。

重要な指摘であるが、この点もまた

軍事的不要論の根拠になっている。

先述の東京新聞記事の後半部を抜粋する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

前泊博盛・沖縄国際大教授「事業の再点検を」

ドローンの時代には使えない不要な基地だ」

米軍幹部が、周囲に漏らしたという。

前泊博盛・沖縄国際大教授(安全保障論)は、

「司法判断の前に、四半世紀前に計画された

と説く。

論文の基本的作法を述べると、

章や節などのタイトルには「主張」を書く。

この場合、事業の再点検が節の主張であり、

読み進めていくと、これは軍事的合理性の検証である

ことがわかるようになっている。

主張→例(専門家の引用、住民の証言など)

これ(↑)は文章作法の基本中の基本であり、

換言すれば、このルールを念頭において文章を

読むのが、読解のコツだと言える。

普天間合意から27年経過した今、

「普天間」への移設は合理的かどうか。

その是非が問われているのは

言い逃れない出来ない事実だ。

アメリカの元外交官と、同件について

話し合った立岩陽一郎氏の言葉を引用しよう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「唯一の解決策だった・・・(返還が決まった)1995年当時は。

しかし今は違う。辺野古は『唯一の解決策』どころか、

好ましくない解決策だ」

私は、驚いて「好ましくない解決策?」ときき返した。

すると、彼は頷いて次の様に言った。

「当時と現在では中国の軍事力が全く違う。

今の中国の軍事力をもってすると、

米軍基地を沖縄一か所に集中させることはマイナスだ」

沖縄には海兵隊の部隊、航空基地に加えて、

極東最大と言われる嘉手納空軍基地や

原子力潜水艦が寄港する軍港、そして補給基地と、

米軍のあらゆる機能が集中している。

それが逆に米軍にとって

アキレス腱になっているという認識だった。

それは普天間基地の県内移設が

決まった95年当時とは明らかに異なる

中国軍の軍事力がもたらした変化だという。

彼は「あくまで個人の見解だ」とした。

しかし、普天間基地の問題に長く携わり

現在も安全保障問題に関りを持つ「関係者」の発言だけに

単なる私見と片付けることはできない。

しかも、彼は

辺野古移設を推進してきたアメリカ側の人間だ。

実は、彼の発言は唐突なものではない。

そうした指摘は日米の専門家から出されている。

1つは2016年2月に日米の安全保障の専門家からなる

「日米同盟の将来に関する日米安全保障研究会」がまとめた

「The U.S.-Japan Alliance to 2030: Power and Principle(邦訳「パワーの原則:2030年までの日米同盟」)」だ。以下がその抜粋だ。

「長期的には、日米両国は沖縄に集中する負担を軽減し、

日本全体で米軍を受け入れる責任を共有するという

前向きな方向に向かうよう努力しなければならない。

そこには、基地の日米の共同利用の拡大、

米軍部隊の移設、オスプレイなどの

沖縄配備航空機の沖縄以外の基地への

ローテーション展開や二国間の共同訓練の増加などが

含まれるべきである(筆者訳)。

(in the long-term, the two countries must work hard to reduce the concentrated burden on Okinawa and move towards a more positive concept of sharing responsibility for hosting U.S. forces throughout Japan; policies should include increased joint use of bases, colocation of units, rotational deployment of Okinawa-based aircraft such as MV-22s to bases outside Okinawa, and increased bilateral training opportunities)」

とりまとめにあたったアメリカ側の中心人物は

海兵隊出身で日米の安全保障問題に長く携わってきた

リチャード・アーミテージ元国務副長官だ。

この提言では辺野古移設に直接触れていないが、

事実上、辺野古移設を否定する内容だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

軍事的にも辺野古に移す理由は根拠に乏しい。

これは日本全国から米軍を撤退する意味ではない。

軍事的にも沖縄以外の土地に展開したほうが

好ましいということである。

元在日米大使特別補佐官のホプキンス氏もまた

政治的理由で辺野古以外の道の選択は難しいと

しながらも

「返還合意した19年前とは

戦力状況が少し変わっている。

もっと弾力的に軍事力に関する立案ができるはずだ」

とコメントしている。

日本を属国扱いしているようなニュアンスも

感じられるが、少なくとも軍事的には改良の余地が

あるというのが総合的な見解である。

これは集団的自衛権の確立にむけて

安倍政権に圧力をかけたアーミテージも同様である

ことからも納得がいくだろう。

日本を仮想の戦場とおいて、どこに基地をおくべきか。

この点からも辺野古におく意味はないということだ。

最後に公平を期するために、

軍事的不要論に対する反対意見を紹介したい。

軍事ジャーナリストのJSF氏は

軍事的不要論について、以下のように述べている。

「ドローンの時代に不要」とか的外れすぎて駄目。

ドローンが登場しようと

古臭い塹壕が強力に機能している。

本記事の記述を読めばおわかりだが、

ドローンがあるから移転は不要とは

誰も言っていない。

要約すれば、25年前とは状況が違う、

中国のミサイルの射程範囲内にある、

本土に移設したほうが米軍にとって都合が良い

の3点に絞られるが、読解力のある人間なら

当然「ミサイルは迎撃可能だ」などの反論をする

だろうし、それ以外の反応はないと思う。

ドローンがあるから基地は不要だと

ミサイルの的になるから不要だでは大きく違う。

その後もJSF氏はドローンが登場して

何か不要になった軍事アセットの例がありますか?

無いでしょう?つまり「ドローンの時代に不要」

という主張そのものに根拠が全く無い。

という誰も発言していない主張に対して

反論している。

氏の論理に則れば

地雷原の中に基地を立てる計画さえ

合理的と言うことが出来るだろう。

重要なのはどこに建てるかであり

この点において変化した状況に応じて

検証・修正せよというのが不要論である。

よって、県外移設という鳥瞰すれば

結局、日本が捨て石になっている構図のまま

である選択肢もまた米外交官、米軍人をはじめ

不要論者は述べることもあるし、辺野古不要論が

そのまま日米同盟の否定につながるわけでもない。

また、先述した通り、中国の攻撃から防衛する

システムを構築すれば移転もまた可になる訳であり

この点から反撃すれば十分、不要論は切り捨てられる。

にも関わらず、この点から反論しないどころか

記事の中に書かれている軍事的根拠を知らない

ように振る舞うことから、

JSF氏が実は記事を読んでいないことが

確実に指摘することが出来る。

まとめると、氏の中では

不要論の根拠はドローンで代用可という

ことになっているらしく、それは誤読だと

幾度指摘されても「ドローンの時代には使えない」

と書かれているから「言い逃れは不可能」なのらしい。

言うまでもなく、ナイやアーミテージは

中国にミサイルを撃たれたらどうするのだ

という話をしている訳であり、JSF氏の主張は

この点を完全に無視している。

また「再検証がどうのも意味不明」という箇所からも

他に適した場所があるのではないかという一連の動きに

全くもって無知であるばかりか、そう思うなら何故

最初にそれを指摘しないのだという疑問が生じる。

結局、ドローンがあるから不要だという

誰も発言していない根拠に対して激怒する一方で

現代に応じて計画を修正すべきという本来の主張には

「意味不明」の一言で対処している。

参考までにJSF氏の一連の主張を

貼り付けたが、本来の軍事的不要論を

知らない・・・というか読んでも理解できて

いないことは一目瞭然だと思われる。

(前泊氏や立岩氏などの主張を紹介された上で

上記のような反応を示しているので)

本記事で引用した

東京新聞の記事や立岩氏の文章を読んでもなお

上のような返しをするあたり、本当に理解できて

いないのだと思う。

私事で恐縮だが、たまに勤め先に全く

無関係の人間がクレーム電話をかけてくることがある。

その件についてはノータッチだ、

問題の企業に問い合わせてくれ

と答えても「お前たちのせいで苦しんでいるのに」

と、こちらの指摘を全く聞こうとしない。

JSFにはそれと同じ匂いがする。

こうした振る舞いは逆に軍事的不要論を

権威付けはしないだろうか。

そういう意味では、基地移転に反対のポーズを

取りながらもその実、積極的に政府を支持する

朝日新聞は実に見事である。

軍事的不要論に言及しながらも

それを「デメリット」と表現し、返す刀で

基地を置くメリットもあると力説している。

最近、特に思うのが

こちらの文章を理解しないまま

意見してくる人間が多いということである。

深く追及すると揉めそう

(というか粘着されそう)だったので

大人の対応をしたが、科学という言葉を

濫用して、実際には非科学的な言説を

押し付けているのではないかという主張に

対して、上のようなやりとりをした際には

それ、最初から

言っているんだよな

と内心、感じたものである。

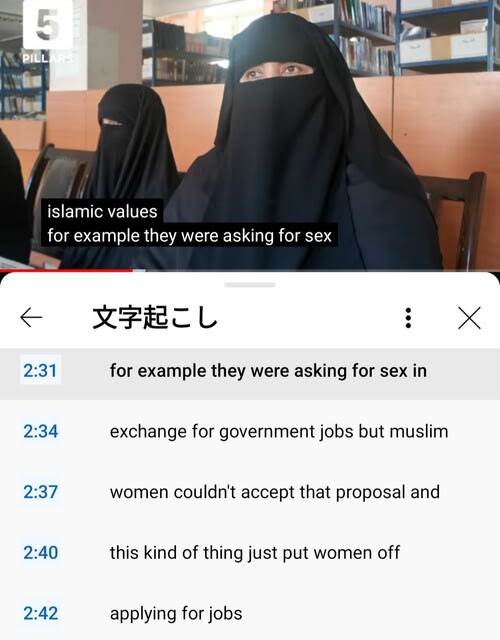

Twitter(X)が短文しか書けないという

ツール的制限があるのも理由にあるだろうし、

私の文章の拙さも原因になっているだろうが、

文章というのは全体で一つにつながっており、

各文はたった一つの主張を裏付けるための

例でしかない。

科学うんぬんの例についても

ある言葉を権威に相手の意見を封じ込める

態度を非難しているという全体の主旨が理解

できれば、容易に伝わるのではないだろうか。

先述したように主張→例は

文章作法の基本中の基本であり、それに不慣れ

というのは、要するに読書量が圧倒的に足りないか

論理的思考力が欠けているか、その両方かである。

3回ぐらい読み直してから書いてくれ

というのが正直な気持ちであり、それゆえに

あまりTwitterを通じてのやり取りには意味がない

と感じている。

時代遅れであろうが、やはり重要な事を思考する際には

ブログのような長文によるメディアを主軸にするべき

ではないだろうか?

Twitterは情報収集には便利だが、

思考の武器としては役立たずだと思えてならない。