見てきました

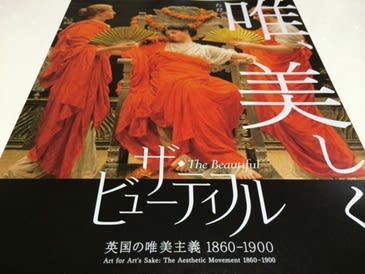

三菱一号館美術館

会期は2014年1月30日から2014年5月6日。

いや~。

このチラシがまず素晴らしい。

ずっとずっと、待っていました!!

ようこそ日本へ!!

唯美主義を取り扱った日本で初の展覧会です。

では、唯美主義とは。

時は19世紀半ばのイギリス。

さまざまな様式と芸術理論が乱立していました。

若手芸術家のあいたでは古い慣習や堅苦しい約束事から離れて「新たな美」を見出したいという欲求が沸き起こります。

それまでの物語的な要素を重視せず、視覚的な美しさを追求したものです。

これはやがて日用品のデザイン改良運動と一体化。

一般家庭の室内をも美しく刷新しました。

背景としてはヴィクトリア女王の治世(1837-1901)、英国は黄金期を迎え、産業革命を経て、海外植民地を有するなどしていました。

それらは中産階級の台頭をもたらし、消費社会を変貌させていきます。

そうした中で人々にも変化が。

経済的にゆたかになり購買力が上がります。

心のゆとりの増大が人々の暮らしを変え、新たなスタイルの絵画や工芸を生み出す源泉となりました。

1800年代半ばに、同じくイギリスでラファエル前派が生まれましたが、この頃に当たります。

ラファエル前派は短期間に収束しましたが、美を追求する唯美主義へともつながっていきます。

今回の展示は、ロンドン、パリ、サンフランシスコと巡回した「カルト・オブ・ビューティ展」を再構成したもの。

日本初の唯美主義展です。

ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館所蔵作品を中心に、油彩画、家具工芸品をはじめとする約140点の展示です。

長~くなるので、2回に分けて書いていきます。

今日はその1です。

《Introduction:序》

新たな美を見出したいという欲求はデザインの改革へとつながります。

「アート・ファニチャー」の誕生です。

ウィリアム・ド・モーガン「大皿」

かなり大きなお皿です。

描かれているのは花に囲まれた孔雀。

孔雀は唯美主義で使われたモチーフで美を表しているのだそう。

ほかにひまわりとユリがよく使われたそうで、それぞれ男性と女性を象徴しています。

ぎっしり描かれているのですが、淡い色調でまとめられています。

トマス・ジェキル「柵の部品」

庭用の柵です。

ひまわりがモチーフ。

ひまわりを好んだそうです。

花びら1枚1枚力強くしっかりとしています。

これはおしゃれだな~。

《'Art Workmen':「美術職人集団」》

唯美主義は芸術的だけではなく、日常生活のすべての美の変革を目指しました。

象徴的なのが、モリス・マーシャル・フォークナー商会。

ウィリアム・モリス、ロセッティ、バーン=ジョーンズらが1861年に共同で設立。

室内を彩りました。

ウィリアム・モリス「壁紙「ひなぎく」」

黄色と赤と白の花がリズミカルに配置されています。

かわいい。

ダンケ・ゲイブリエル・ロセッティ「ボルジア家の人々」

アレクサンデル6世たちが悪そうな顔をしています。

無邪気に踊る子供たちとは対照的です。

テーブルの上にワインの入ったグラスがありますが、毒は混入済みってとこでしょうか。

不穏な空気が漂います。

エドワード・バーン=ジョーンズ「ヘスペリデスの園」

色彩がとても美しい作品。

板に浅浮彫したもの。

パトロンのサー・ジョージ・ルイスのために制作されました。

地上の楽園がモチーフで女性が2人。

1人は竪琴を弾き、1人は器を持っています。

青い色が印象的です。

モリスの染めた厚手の青いリネンの壁掛けと調和するように作られたそうで、そちらも見てみたかった~。

《Search for a New Beauty:新たな美を求めて》

唯美主義では伝統的な物語や逸話由来の主題を意図的に避けていました。

そして"気分"といった抽象的な感覚に重きを置きます。

フォルムと色彩の美を讃える絵画の可能性を探っていました。

フレデリック・サンズ「誇り高きメイジー」

油彩のためのスケッチだそうです。

女性が髪を触っている様子。

ミレイやロセッティに影響を受けましたが、ロセッティには盗作で告訴されるほどだったそう。

確かに雰囲気が似ています。

が、鉛筆でここまで表現できるのはすごい。

エドワード・バーン=ジョーンズ「眠る侍女の頭部習作 -連作「薔薇の部屋(いばら姫)」より」

目をつむった女性の頭部のみの習作。

とても美しい。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ「愛の杯」

赤い服が印象的。

ハート型が刻まれた金の杯と持つ女性。

つややかな赤毛も美しい。

こちらを見つめる表情は複雑そう。。

背景の壁の模様や置かれているお皿などまで丁寧に描かれています。

フレデリック・レイトン「パヴォニア」

白い肌、艶やかな黒髪。

振り返りながらなんとも妖艶な視線をこちらに向けています。

後ろにある孔雀の羽根も印象的。

孔雀は美の象徴。

つまり画家にとってこの女性こそが美だったのでしょう。

ジョージ・フレデリック・ワッツ「孔雀の羽根を手にする習作」

上半身裸の女性が寝そべっています。

なんだかけだるそう。

孔雀の羽根を手にしています。

こちらも美、ということでしょう。

人それぞれですが、それぞれ美しい。

《Attack:The'Fleshly School'Controversy:攻撃-「詩の肉体派」論争》

唯美主義の芸術家たちは性的な表現をためらいませんでした。

先ほどのワッツの作品もしかり。

ですが、そのことが破廉恥、不道徳などと当時の保守的な人々に非難されます。

やり玉に挙げられたのが、ロセッティやスウィンバーンの詩集。

世間の敵意に満ちた反応にロセッティは病んでしまったそう。

その詩集も展示されています。

《Long Ago and Far Away Ⅰ Japonism:遠い過去、遥かなる場所Ⅰ ジャポニズム》

当初、風変わりで面白い対象とされていた日本文化。

しかし、芸術家たちはここにかつてない美を見出します。

日本の品が英国で初めて大量に紹介されたのは1862年の第2回ロンドン万博。

ここで日本への関心が高まり、作品に影響を与えるようになります。

ここではその影響を受けた絵画のほか、工芸品も展示されていました。

また会場のひとつとなったサウスケンジントン美術館(現ヴィクトリア・アンド・アルバート美術館)が万博の際に購入したものが展示されていました。

「装飾用植木鉢」

江戸時代の大きな陶器です。

とにかく青が美しい。

文様は白で鶴と亀が描かれています。

このコントラストも美しい。

こんな作品を作り出す国、、確かにこれは興味が湧きます。

30R.W.マーティン&ブラザーズ「壺」

黒にユリが施されています。

その色彩や構図はジャポニズム、といった印象ですが、モチーフのユリは唯美主義でよく使われるもの。

その影響を感じます。

こちらもはっきりした色彩が美しい。

《Long Ago and Far Away Ⅱ Classical Ideals:遠い過去、遥かなる場所Ⅱ 古代文化という理想》

彼らが夢中になったのはジャポニズムだけではありません。

古代文化の神秘性にも見せられ、そこを源泉に作品が生み出されていきます。

ローレンス・アルマ=タデマ「目に見えている結末」

描かれているのは階段を上がってくる男性と階段の物陰に隠れて男性を見ている女性。

男性は女性にプロポーズをしようと向かっているところなのです。

それを待つ女性ってとこかな。

タイトルの「目に見えている結末」

それはもちろんハッピーエンド。

なんだか微笑ましい作品。

アルバート・ムーア「黄色いマーガレット」

古代ギリシャ風な作品。

ソファに座る女性は黄色いローブを身にまとい優美な印象。

全体的に色彩は淡く、ソファや壁紙の模様も丁寧に描かれています。

アルバート・ムーア「花」

縦に長いです。

描かれている女性は淡いピンク色の古代風の衣装。

まさしく花のようです。

背景も桜のようでジャポニズムの影響が見て取れます。

ムーアは仲のよかったホイッスラーからジャポニズムの影響を受けたそう。

ジョゼフ・S・ワイアンとアルフレッド・B・ワイアン、ローレンス・アルマ=タデマのデザイン「腕輪」

女性の上腕部にはめることを想定して作られたもの。

とぐろを巻く蛇のデザインとなっています。

先が3つに分かれていて、それぞれ違った形の蛇の頭部になっています。

こうゆう、ちょっと変わったデザイン、大好き。

フレデリック・サンズ「メディア」

古代ギリシャ神話の魔女です。

恋敵を破滅させるために呪文を唱えているところです。

その表情、動きはものすごく迫ってくるものがあります。

テーブルの上には呪いに使うものなのかカエルや貝。

背景は金色で船が描かれたり鶴っぽい生き物がいたり。

ジャポニズムの影響でしょうか。

エドワード・バーン=ジョーンズ「ブローチ」

こういったデザインもしていたんですね。

木にとまる孔雀がモチーフのとてもかわいらしい作品です。

これまでの宝飾品というと宝石などの素材の高価さを競っていました。

ですが、これは木には七宝、孔雀の体はサンゴ、羽根はトルコ石、と決して高価なものではありません。

こういったものをもっと身近にするために、デザインで質を高めるということを試みたそう。

欲しいです。

《Aesthetic Movement and the Grosvenor Gallery:唯美主義運動とグローヴナー・ギャラリー》

1877年にオープンしたグローヴナー・ギャラリー。

唯美主義の画家たちの作品発表の場となりました。

ジョージ・フレデリック・ワッツ「愛と死」

愛と死の概念を絵画化したもの。

大きな死を愛の象徴の天使が食い止めようとしている場面。

死を見上げる強い目が印象的。

縦に長く大きな作品のため、鑑賞しているこちら側も死を見上げるようなかたちです。

ドラマチック。

トマス・アームストロング「干し草の野」

こちらは特別出展作品。

作者はバルビゾン派にも参加していたとのことで確かにその雰囲気はあります。

干し草を作っている女性たちが描かれているのですが、農婦のような服装ではなく、ギリシャ風の服を着ているところが不思議です。

鍬を担いでいるのに服がギリシャ風。。

そんな不思議な景色も好みなのですが。笑

《'Beautiful People'and the Aesthetic Portrait:「美しい人々(上流人士)」と唯美主義の肖像画》

唯美主義を支えたのは、実際に生活でその作品を使った人たち。

かつてのような貴族だけではなく、産業資本家などの新たな層がパトロンとなりました。

ここではそういった人々を描いた作品が展示されています。

フレデリック・レイトン「母と子(さくらんぼ)」

なんてなんて可愛らしくて微笑ましい作品なんだ!!

ペルシャ絨毯の上に寝転び、肘で頭を支える母親。

その口元にさくらんぼを運ぶのはしゃがんでいる娘。

さくらんぼの入った籠を抱えている様子がかわいすぎる!!

この作品、今回のかわいい作品NO.1です。

背景には鶴の描かれた屏風が見えます。

ウィリアム・ブレイク・リッチモンド「ルーク・アイオニディーズ夫人」

赤いドレスを身にまとい、ソファに腰掛ける女性。

背景の壁は日本の刺繍となっています。

こうした新興の資本家たちは肖像画のモデルとなっただけではなく、生活にも唯美主義を取り入れていました。

そういった傾向も描かれている調度品から分かります。

エドワード・バーン=ジョーンズ「室内履きのデザイン」

バーン=ジョーンズ、こういったものも手がけていたんですね。

室内履きをそれぞれ上から、横から、下からのデザインが描かれています

唯美主義をどのように生活に取り入れていったかが垣間見える作品です。

以上がその1になります。

興味深い作品が多く鑑賞には時間を要します。

明日はその2.

まだまだおもしろい作品たちが続くのです。

ブログランキングよかったらお願いします