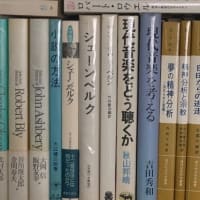

中学生のとき聴いたロックバンド、シカゴの「約束の地へ」約束の地とはどこを指すのだろうと思っていた。原題はどうってことないWhere Do We Go from Here?と若者の将来への期待と不安を歌った曲。ずっと後でわかったことだが、旧約聖書に出てくる神がユダヤ人に約束した土地のことだった。どこからこんな邦題を付けたのかわからないが、そういうのはよくある。わざわざ旧約聖書の言葉を持ってきたのはキリスト教信者か興味をもった人だったのだろう。欧米の小説はよくある。「エデンの東」「怒りの葡萄」「日はまた昇る」「アブサロム、アブサロム」「一粒の麦もし死なずば」「狭き門」「ヨハネとその兄弟たち」など。シェイクスピアもと思ったが「響きと怒り」と「われらが不満の冬」くらいしか思いつかなかった。今はもう作られなくなったがキリスト教映画、50年代60年代の映画全盛期には「十戒」「ベンハー」「天地創造」など大作が作られた。欧米では子どもの頃からの教育で天地創造や十戒の話はみんな知っているだろう。「ベンハー」は宗教の話抜いても観だしたら止まらなくなる面白さがあるので別としても、日本では「十戒」「天地創造」などどういう反応だったのだろうと思ってしまう。大学生のときにゼミで自分は無神論ですと言ったら教授に無神論は神がいるところから始まる。聖書も読んだことなくて神はいないと言っても説得力がないといわれたことがある。今思えばドストエフスキーを読むのに少なくとも新約聖書は読まないとだめだろうとわかる。また五味康祐を引用するなら「マタイ受難曲」の中で叔父は牧師でその娘もミッション系の学校に通っているが、マタイ受難曲を聴こうとしない彼らより自分のほうが間違いなく神を視ていると書いている。それはキリスト教や教会を否定しているわけではなく、そういうところに無関係な自分でもバッハを通して神を視ることができる。それほどマタイ受難曲は素晴らしい音楽だと言いたいのだろう。自分はクラシックは好きだが声楽は聴かないのでバッハも大抵の代表作を買って、あとは声楽となってコレクションとして置いておくつもりでマタイ受難曲を買って、中身よりまずメロディの美しさに惹かれ次には聖書を開きながら聴いた。レコードで4枚もあったにもかかわらず。そうなると教会はどういうところなんだろうと興味わく。未だ熱心な信者ではないが行った当初1年くらいで飽きるのではと思っていた目標よりは遙かに長くなった。学生の時、晩年サルトルが神はいるかもしれないと言ったというのを読んでひどくがっかりしたのだけれど。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます