E・S・ガードナー/新庄哲夫訳『続・最後の法廷』(早川書房、1959年)も読んだ。

上巻は、どちらかといえば個別事件のストーリー--被告の誤認逮捕、起訴、有罪評決から収監、そしてガードナーらの活動による冤罪の証明、釈放へという展開--に主眼がおかれていた。

これに対して「続巻」のほうは12章からなるが、後半の章では個別事件は登場せず、誤判、冤罪事件一般の原因および改善の方策の提案に誌面が費やされている。

第1章は「26年間を賭けた蘭の花」と題される(各章につけられたタイトルは訳者がつけたものだそうだ)。1924年にミシガン州デトロイトで発生した強盗殺人事件で有罪判決を受け収監されたヴァンス・ハーディが再審無罪を勝ち取るまでの物語である。兄の無実を信じつづけた妹からガードナーの「最後の法廷」委員会に救援の申し出があり、調査の結果無実が判明したのである。法廷では、被告(ヴァンス)は犯人ではないと証言した目撃者が法廷侮辱罪で収監されるなど、捜査や公判の段階で多くの疑問があったことが指摘される。

妹が兄の無実を確信したのは、犯行時刻とされる時間帯に、兄は犯行現場から遠く離れた妹の家で妹と一緒にいたからであった。妹のアリバイ証言を捜査、訴追側は黙殺した。その結果真犯人は大手を振って娑婆を歩きまわっている。「26年の蘭の花」の意味は読んでのお楽しみにしておくが、ガードナーのペリー・メイスンもののようなエンディングになっている。

きのう再審が始まった袴田事件のお姉さんを思わせる。袴田さんにも「蘭の花」が届く日が一日も早く訪れることを祈る。

最初の数章では具体的な事件も取り上げられるが、ガードナーの筆は、個別事件の展開よりも、それらの事件に共通する誤判、冤罪発生の原因と対策に向けられる。

被告人に不利な情況証拠だけを掻き集め、他方で、被告人は目撃された犯人ではないという目撃者の証言を公判に提出しないなど、自分たちに不利な証拠を隠蔽する検察の体質、さらには、有罪率の高さによる検察官の勤務評価など検察組織の問題点の指摘、単なる状況証拠の寄せ集めにすぎない訴追側の主張を疑わない陪審員、警官殺し事件などでは地元新聞に煽られ、処罰感情をむき出しにした地元住民(からなる陪審員)による有罪評決など、陪審員の能力に対する疑念、その他、科学的手段の導入が遅れ、杜撰な初動捜査を行なう1920~50年代アメリカ諸州の警察捜査の課題などに記述の重点が移っている。

「“最後の法廷” の教訓」と題した最終章で、ガードナーは、誤判、冤罪を防ぐための対策として10点を指摘する。

1.証拠の標準を高くすること。現状では陪審員は推定や推理に頼りすぎている。--被告人が有罪であることを検察側が立証できないかぎり、陪審は無罪(not guilty)の評決をしなければならないという「無罪の推定」にガードナーはまったく言及しない。有罪が立証されたというためには、検察側は「合理的な疑いを差し挟む余地がないまでに」被告人が犯行を行なったことを立証しなければならないという立証の基準への言及もなかった。この基準は本書刊行以降に確立したのだったか。

2.納税者と警察の相互理解を深めること。良心的な警察官が政治的圧力や経済的不安から自由でいられるような待遇を保障しなければならない。

3.殺人事件の捜査技術を向上させること。訓練された優秀な検屍官の組織をつくること。

4.誤審の可能性がある事件を再審する権限をもつ委員会を各州に設置すること。

5.被告の弁護が十分かつ完全に行なわれたかを調べる権限を裁判所に与えること。--その権限が裁判所にはなかったのだろうか?

6.訴訟手続の変更を許すこと。※この項は意味不明。

7.更生不能な職業的犯罪者と更生可能な犯罪者とを区別して、後者の更生を促す行刑制度に改めること。民衆は犯罪者の厳罰を求めるが、彼らを職業的犯罪者にしなければ結局は納税者にとって節約になる。--強盗被害を前提とした保険料が代金に上乗せされるといった「犯罪の対価」を計算するなどはいかにもアメリカ的である。

8.アメリカの裁判制度の長所を民衆に認識させること。依頼人(被告)の権利を擁護するためではなく、裁判制度を攻撃して民衆の司法制度に対する信頼を損なうような弁護士の活動を糾弾すること。---ガードナーは悪徳警官よりも悪徳弁護士に厳しいのが印象的である。

9.民衆と法律実務家の理解を深めること。漫画家や軽作家(!)などは法律職を風刺するが、「最後の法廷」活動では多くの弁護士が無報酬で何年間も活動してくれた。

10.法律と医学関係者との相互理解を深めること。専門知識のない検屍官を追放し、法医学の重要性を認識すること。--その後も州によっては検死担当者の資質に問題があり、杜撰な検死が行われている実態をテレビ番組で見たことがある。

総じて、ガードナーは警察の腐敗、悪徳警官などのキャンペーンには批判的で、良心的な警察官に同情的である(例えば第7章「路地に追い詰めた男」など)。またセンセーショナルな記事で読者を煽って部数を稼ごうとする新聞報道にも批判的であり、そのような新聞記事や近所の噂話を安易に信じる民衆や陪審員にも批判的である。さらに、選挙によって選ばれる検察官や、選挙で選ばれる市長によって任命される警察署長や刑務所長(!)が選挙目当てで(少なくとも選挙を気にして)行動することにも批判的である(「さっさと犯人を逮捕しろ!」という圧力)。陪審制や検察官選挙制など、民主主義的制度に対する、ガードナーの批判的な態度が感じられる。

本書の対象は、1920年代の禁酒法時代から、せいぜい1950年代後半(原書は1954年の刊行)までである。その後科学的捜査技術は長足の進歩を遂げたはずである。本書の冤罪事件の中には、今日であれば、法医解剖やDNA鑑定で一発で無実が証明されると思われるものもある。しかし共犯者や同房者の虚偽自白、目撃者や被害者の誤った目撃証言、自己に不利な証拠を隠蔽する検察官など、今日でも続いている問題もある。

ガードナーのように弁護士の経験と法律知識をもち、作家として巨万の富を築いた(著書は総計7000万部を売り上げたという)人物が現われて、冤罪救済のために私財と時間を投じてくれることは期待できない。結局はわれわれ市民が関心をもち、新聞、雑誌、テレビが報道し、われわれが監視しつづけるしかないだろう。

なお、上巻についていた訳者による紹介によれば(上巻245頁~)、E・S・ガードナーは、1889年にマサチュセッツ州で砂金掘りの山師を父に生まれ、西部の鉱山町を放浪する生活を送り、転校をくり返した挙句に高校を中退してボクサーになった。無鑑札で試合をした廉で検事補の取調べを受けたのを機にその検事補の事務所員となり、その後高校を卒業し一度は大学に入ったものの中退して、昼間は法律事務所で働きながら独学で勉強して21歳の時に司法試験に合格し、カリフォルニア州の弁護士になった。

しかし西部劇、探偵小説、旅行記などの雑文をパルプ雑誌に書いているうちにその収入で食べていけるようになったので、自由な時間が拘束される弁護士業は廃業して作家に専念することになり、3日間で書き上げたペリー・メイスンものの第1作「ビロードの爪」(1933年)で大ブレークした。雑文を書き始めて10年目だった。

最盛期には年間100万ワード(日本語で400字詰め原稿用紙で約1万枚)を電動タイプライターで書いたという。ペリー・メイスンものは「コスモポリタン」や「サタデー・イヴニング・ポスト」などに連載された。弁護士業をやりながら、ペリー・メイスンものを執筆していたのかと思っていたが、違っていたようだ。なお本書の箱のデザインも勝呂忠だった。

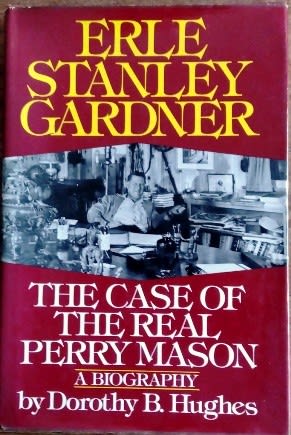

※上の写真は D・B・Hughes によるガードナーの伝記 “Erle Stanley Gardner --The Case of The Real Perry Mason” (Morrow,1978)。ロス・アンジェルスの “Fowler Brothers” という書店のショー・ウィンドウに飾ってあるのを見つけて1978年5月11日に買った(と扉にメモしてあった)。15ドルだったようだ。当時は1ドルは何円だったか。“Time” 誌の78年5月8日号に載った書評が挟んであった。25ページの欄外に “on airplane Pan-am,9:30 pm, Hawaii St. time ” と書きこみがあった。その先は読まないでいるうちに早川書房から翻訳が出たが、その後は原書も翻訳も読んでない。

2023年10月28日 記