過日ご報告した、突然のアキレス腱周辺の疼痛(とうつう)…これが よもやの再発となってしまいました。

数日前に 見覚え(身覚え)のある踵(かかと)の違和感が再び…「ん?」と思っていたら、ほどなくして 例の何ともいえないアキレス腱付近の痛みに再び見舞われたのでした。

この日(15日)の日中は 痛む足を引きずりながら何とか過ごし、夕方になって ペインクリニック(麻酔科専門医)に駆け込み、再度のブロック注射を打ってもらいました(これがまた痛いの何の…踵の固い部位へ直(じか)に注射針が刺さることを想像してみてくださいナ @@)

診察の際 ドクターから「クラノさん、またですか。」と苦笑交じりに窘(たしな)められた後、日頃の「何気ない動作の大切さ」についてアドバイスをいただきました。

「聞けば クラノさんは、かつてスポーツに励まれた時期があったそうですが、どうやら その際の過度なダメージが蓄積されて今に至ってしまっているようです。今後は、そんな〝金属疲労〟を踏まえて アキレス腱周辺を伸ばすようなストレッチを日頃から行なうことが大切になります。そんな大仰(おおぎょう)な運動では無く、何気ない動作…一日の中で 立っている時間とかに ゆっくりとアキレス腱付近を伸ばす動作を繰り返すなどすることで、腱(けん)の周辺が柔軟になって 痛みの再発を防いでくれるハズです。」 とのことでありました。

そのうえでドクターの方から「こんな痛い注射はもうこりごりでしょうから、再々受診しなくてもイイように 日頃の何気ない動作を欠かさず行なってくださいね。」と優しく声をかけていただき 有り難い限りでありました。

ところで…今回の、自身の〝痛い思い〟を通じて「日頃の何気ない動作の大切さ」を学んだ中、私の亡父が辿った道…「誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)」について思いが至りました。

ご案内のとおり「誤嚥性肺炎」は、口(くち)を通じて接種された飲食物が その全てが食道を通じて胃袋に行くのではなく、一部が気管に入り「肺」に入り込んでしまい肺炎を起こすもので、高年齢者に多くみられる症状といわれています。

そして、この「誤嚥性肺炎」は 近年になって高年齢者の死亡原因として急増しており、2030年には約13万人もの人が生命の危険にさらされることが予想されているとのことです。

私の亡父も 最後(最期)まで オフクロの手料理を「美味いウマイ」と食べていましたが、残念ながら その(食事の)一部が気管に入り込んでいたことは否めず、最終的な死亡原因は「誤嚥性肺炎」と診断されたのでした。

で…あの頃を顧みれば、亡父は晩年「声」の張りが極端に落ちていたことが思い出されます。

現役の頃は カラオケが好きで、五木ひろしなどの曲を好んで歌っており、その頃は大きな声も出ていましたが、頸椎損傷で倒れて数年が経った以降は 何だか掠(かす)れ声になって そのうちに咳(せき)や咽(む)せの勢いも無くなり、最後には口に入ったものを食道⇔気管へ〝振り分け〟することもできなくなって 誤嚥性肺炎を発症してしまったのでありましょう。

この「誤嚥性肺炎」を防ぐにはどうしたらイイか。

そこに、私がペインクリニックでご示唆いただいた「日頃の何気ない動作が」大切になってくるようなのです。

「誤嚥性肺炎」を防ぐためには、さまざまな運動などの処方があるそうですが、中でも〝何気なく〟行なうことができるのが「声を出すこと」だそうです。

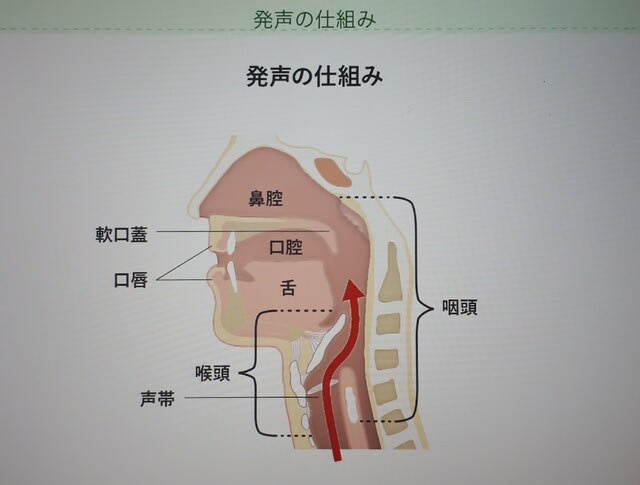

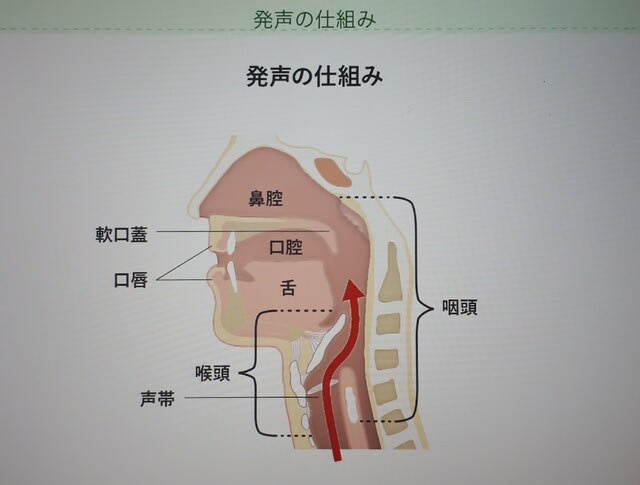

前掲のとおり「誤嚥性肺炎」の要因は、飲食物が間違って気管に入り込むことにあり、これを防ぐために 食道と気管との分岐点にある「喉頭蓋(こうとうがい)」が蓋(ふた)=振り分け の役割を果たしているのですが、いわゆる〝喉(のど)の力〟が低下すると この喉頭蓋が機能しなくなって嚥下(=むせ)ができなくなり、飲食物が 気管→肺へと入り込んでしまうそうです。

で、この「喉の力」を維持するために 意外と重要なのが「声を出すこと」なのです。

説によると、喉(のど)というのは それ自体を鍛えることはなかなか難しいとのこと。

「腕力」や「脚力」は その部位を直接トレーニングして力をつけることが可能ですが、こと喉力?は 走ったり何をしたりでの筋力アップは難しいもの。

そこで大切なのが〝そこ(喉=喉頭蓋)の周辺の力(筋力)をいかに維持するか〟であり、そのメニューのひとつに「声を出すこと」が挙げられています。

ご案内のとおり「声」は 声帯を震わせて音として出すものですが、そのため(声を出すため)には 喉頭(こうとう)~咽頭(いんとう)の筋力が要され、いわば元気で張りのある声を出すためには その部位が元気であることが肝要であるとのこと。

で、その喉頭~咽頭の筋力アップが 他でもない喉頭蓋(食道⇔気管の振り分けの蓋)の機能維持につながり、それが「誤嚥性肺炎」を予防してくれるという原理につながるのだそうです。

この「声を出す動作」これは まさに「日常の何気ない動作」であり、こんな当たり前のことを行なうことが ときに生命を脅かす「誤嚥性肺炎」を防げるならば、簡単このうえないことですよね。

だからみなさん、日頃から「声」を出しましょう!

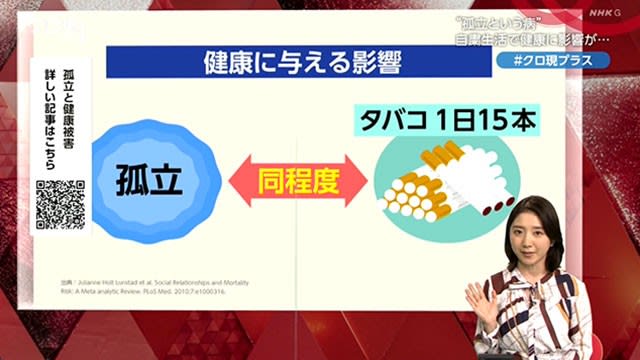

と 言ってはみたものの、昨今の社会環境は いわば〝声を出しにくい環境〟にあり…もっと平たく言えば〝声を出さずに一日が暮れてしまうこともある環境〟も遍在化しているとも言われ、そんなに(声出しは)簡単にはゆかないようなのです。

社会は核家族化が伸張し 独り暮らしの高年齢者が増え、そこに昨今のコロナ禍が追い打ちをかけるように 自粛と交流の停滞が悪しけく定着し、まさに「声」を出して誤嚥性肺炎にならないでもらいたい高年齢者ほど 下手をすれば一度も声を出さずに夕暮れを迎えてしまう人も少なからず居られることが側聞されています。

この課題については後日に譲ることといたしますが、それらも踏まえ とりもなおさず「声を出す」こんな〝日常の何気ない動作〟に改めて着目したいところであります。

家族(ペットも可)がおられる人におかれては、でき得る限り「会話」に花を咲かせること。ただ 概して無口なご主人などは「ああ。」とか「うん。」とかの〝一口会話〟に終始してしまうでしょうから、そこはご伴侶の誘導で何かしら話しをさせることが肝要でしょう。

また それとは別に有効なのが「歌を歌う」ことや「朗読」であると言われています。

特に本格的なカラオケセットなど無くても、茶の間や台所・またはお風呂やトイレもアリでしょう。声を出して歌を歌うことで 声帯や腹式が鍛えられることとと思います。

「朗読」については、著名な書籍など無くても 手軽に朗読できるのが「新聞記事」と言われています。

新聞というものは 概して〝黙読〟が常(つね)ではありますが、例えば社説などの限られた特集記事について ゆっくりと大きく声を出して読んでみる。

これだけで相当な〝喉力〟の筋力アップにつながることが期待されますよね。

このご提案は、わが家の自省のうちにあります。

亡父について、生前に このような「日常の何気ない動作」を何気なく行なっていれば、誤嚥性肺炎を予防することができたかもしれない…いわば〝たら・れば話し〟でありますが、せめて人生の仕上げを謳歌する方々におかれましては、こんなこと(誤嚥性肺炎)で寿命に影響されることの無いよう「声出し」をはじめとする「日常の何気ない動作」に心を置いてくださるよう申し上げるところであります。

あっ と、私については「アキレス腱付近のストレッチ」これを励行してまいりますデス。