China's Communists want unattainable goal of affluence without freedom

(中国共産党、自由なき繁栄という不可能な目標を目指す)

By Ambrose Evans-Pritchard

Telegraph: 9:13PM GMT 06 Nov 2013

(中国共産党、自由なき繁栄という不可能な目標を目指す)

By Ambrose Evans-Pritchard

Telegraph: 9:13PM GMT 06 Nov 2013

China's Communist Party has promised us a "master plan". The Third Plenum of the 18th Party Congress this weekend will launch the next great leap forward, propelling China into the world's top league of hi-tech affluence.

中国共産党は「基本計画」を約束しました。今週開かれる中国共産党第18期中央委員会第三回全体会議(三中全会)は、中国を世界最高のハイテク国家に仲間入りさせる新たな大躍進を開始するでしょう。

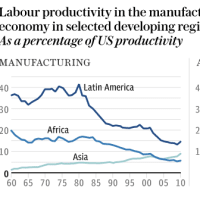

President Xi Jinping vowed last month that country would break free of the "middle income trap", the fate of countless states in Latin America and around the world after their catch-up booms in the 1960s, all failing to make the switch in time to a grown-up growth model.

習近平主席は先月、中国は「中所得国の罠」から脱出すると宣誓しました。

中所得国の罠とは、南米や世界中で無数の国々が、1960年代のキャッチアップ型経済成長の後に、より成熟した成長モデルへの切り替えタイミングに間に合わずに陥った運命です。

The Plenum will deliver a "profound revolution". It will rival the Third Plenum of Deng Xiaoping in 1978, the moment when China turned its back on Maoist autarky and unleashed the creative forces of the market, lifting 500m people out of poverty.

この三中全会は「大革命」をもたらすでしょう。

これは、中国が毛沢東の自給自足に背を向けて、市場の創造力を解放して5億人の人民を貧困から救った、1978年の小平の三中全会に匹敵するものとなるでしょう。

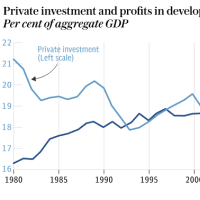

The reforms will, in theory, break China's destructive reliance on investment - a world record 49pc of GDP - and allow the hard-working Chinese people to enjoy a less miniscule sliver of what they produce. This will reduce China's excess manufacturing capacity over time, and therefore China's trade surplus. Everybody will be happier, except the Communist Nomenklatura. That, at least, is the story.

この改革は、理論上、中国の破滅的な投資依存を解消し(世界最高の対GDP比49%)、勤労人民が自分達の生産物をもう少し享受出来るようにします。

これは中国の過剰生産能力を漸減させ、それによって中国の貿易黒字も漸減させるでしょう。

中国共産党のノーメンクラトゥーラ以外、誰もがより幸福になるでしょう。

少なくとも、そういう筋書きなのです。

Yet at the same time Mr Xi is tightening the grip of the Party, reviving the Maoist "mass line" and rectification campaigns of the Cultural Revolution. "All his reflexes are Leninist," says Professor Minxin Pei from California's Claremont McKenna University. Mr Xi wants to have it both ways.

しかし、習主席は同時に、中国共産党への支配力を強めつつあり、毛沢東主義の「マス・ライン」と文化大革命の自己反省運動を復活させています。

「主席の反応は全くレーニン主義的だ」とカリフォルニア州クレアモント・マッケナ大学の裴敏欣教授は言います。

習主席は二股かけたいのです。

This hereditary princeling - toughened by an early-1970s stint in a Shaanxi cave - has relaunched Mao's "self-criticism sessions" to rein in the cadres. This is partly to purge corruption and fight ideological decay as the regime rots from within, already nearing the 70-year life-expectancy limit for one-party systems. It is also to destroy rivals in what amounts to Party gang warfare. The power base and patronage machine of rival Zhou Yongkang has been systematically dismantled under the cover of the anti-corruption drive. It were ever thus.

この先天的な小君主(シャンシーの洞窟で1970年代初頭の任務で強化されました)は、幹部を統率するために毛沢東の「自己批判セッション」を再開させました。

これは、既に70年という一党独裁制の寿命に近い政権が内部から腐敗する中で、汚職を粛清しイデオロギーの衰退に対抗するためでもあります。

また、中国共産党の派閥抗争に相当するものの中で、ライバルを潰すためでもあります。

ライバル、周永康の権力基盤と支援機構は、汚職粛清の動きを隠れ蓑に、徹底的に破壊されました。

いつもこんな感じでした。

He has revived the Mao-era "Fengqiao experience", targeting "reactionary elements" with renewed talk of the class struggle. Qian Gang from the Hong Kong's China Media Project says it is an assault on China's fragile rule of law, warning that Mr Xi is "playing with fire".

彼は毛沢東時代の「江蘇経験」を復活させ、階級闘争を復活させて「反動的要素」を狙っています。

香港のチャイナ・メディア・プロジェクトのQian Gang氏は、これは中国の脆弱な法制度への攻撃だとして、習主席は「火遊びをしている」と警告しました。

What we see is a crackdown on the internet, the media, academia and even science. Mr Xi has studied what happened to the Bolsheviks when Mikhail Gorbachev began to open up the Soviet system, and seems to have drawn a grim conclusion. While I don't attach much importance to the six bomb attacks on Party offices in Taiyuan on Wednesday, or the Uighur attack days earlier in Tiananmen Square, this will strengthen the hand of the hardliners. A few cycnics even claim that is the purpose of such terrorism.

僕らの目の前で、インターネット、メディア、学界、そして科学までもが弾圧されています。

習主席は、ミハイル・ゴルバチョフがソ連のシステムを解放し始めた時にボルシェビキに起こったことを学んでおり、憂うべき結論を引き出したようです。

僕は水曜日に太原の中国共産党事務局に対して行われた爆弾攻撃を余り重視しませんし、数日前に起こった天安門広場でのウイグル人による攻撃も同じですが、これは強硬派の立場を有利にすることでしょう。

一握りの皮肉屋は、これこそがこの手のテロの目的だとすら言っています。

You can make too much of Mr Xi's Maoist rhetoric. There is a view among sophisticates that he is throwing bones to the dinosaur Left in order to protect his flank as he embarks on free-market reforms and prepares his strike on the Party's vested interests. Foreigners with a large amounts of money at stake in China love this hypothesis.

習主席の毛沢東レトリックを気にし過ぎているということはあり得ます。

教養のある人々の間では、主席は自由主義改革に乗り出し、中国共産党の既得権益への攻撃準備を進める中で、自身の側面を護るために化石のような左派に餌をまいているのだという考えがあります。

中国に巨額の資金を投資している外国人は、この仮説が大好きです。

China experts are deeply divided. Minxin Pei says the reforms are skin deep and that the door is fast closing on a benign outcome. The rising risk is that the Party will try to retain power by repression, ultimately turning China into a "giant North Korea".

中国専門家の見解は大きく分裂しています。

裴敏教授曰く、この改革は表面的なものであり、良い結果への望みは急速に失われつつあるそうです。

中国共産党が弾圧によって権力を再奪取しようとして、最終的には中国を「ジャイアント・ノースコリア」にしようとする危険性が増大しているとのことです。

Cheng Li from the Brookings Institution says the mood of despair taking hold among China experts has gone too far, though even he acknowledges that arch-reformer Li Keqiang - the prime minister - is outnumbered 6:1 in the Standing Committee. Xi Jinping will confound the pessimists because he knows that his own credibility hangs on the economy, and knows that the Third Plenum is the last chance before the window snaps shut. Take your pick.

ブルッキングス研究所のCheng Li氏は、筆頭改革者である李克強首相は常務委員会では6対1で圧倒されていると認めながらも、中国専門家の悲観ムードは行き過ぎだとしています。

習主席は自分の信頼性は経済にかかっていると知っており、三中全会が最後のチャンスだとわかっているので、悲観主義者を混乱させるだろうとのこと。

どちらの仮説を選ぶかは自由です。

Arguments about the trade-off between freedom and growth are not new in China. There was much talk at the Third Plenum in 1993 that Jiang Zemin's plans for a social market economy and accession to the World Trade Organisation were incompatible with tight Party control.

自由と経済成長のトレードオフに関する議論は、中国では目新しいものではありません。

江沢民主席の社会市場経済計画とWTO加盟計画は、中国共産党の厳しいコントロールとは相いれない、と1993年の三中全会では言われていました。

The clash did not happen. But that was because China had not finished picking the low-hanging fruit of export-led growth, and because America and Europe were then willing to gorge on debt to consume Chinese goods. A global boom covers all sins.

そのような衝突は怒りませんでした。

しかしそれは、中国はまだ輸出主導型経済成長の安易な成果を出し尽くしていませんでしたし、欧米も中国製品を買うためにどんどん借金をしていたからです。

世界的な好景気はあらゆる罪を覆い隠すのです。

It is another world now. The West is retrenching. China's competitiveness has been eroded by wage growth of 16pc a year over the past decade on the Eastern seabord. The workforce shrank by 3m last year, the start of a relentless slide as China mimics Japan's demographic decline, but earlier in its development cycle, before it is rich.

今や世界は変わりました。

西側は縮小中です。

中国の競争力は東部沿岸部で10年間に亘って年率16%で上昇した賃金によって失われました。

労働力は昨年は300万人減少し、これは中国が日本の人口減少を繰り返す中での長期的衰退の始まりですが、中国は発展サイクルのもっと早い段階にあり、まだ豊かになっていない段階にあります。

The International Monetary Fund says the "reserve army" of peasants looking for work peaked in 2010 near 150m. The surplus will disappear soon after 2020, the "Lewis Point" when labour costs shoot up. A decade after that China will face a labour shortage of almost 140m workers.

IMFは、仕事を求める農民の「余剰労働力」は2010年の1億5,000万人弱がピークだったとしています。

これは2020年直後、労働コストが急上昇する「ルイス・ポイント」を迎えたところで消滅するでしょう。

その10年後には、中国は1億4,000万人近い労働量不足に見舞われるでしょう。

A joint report last year by the World Bank and China's Development Research Centre - brain trust of premier Li - warned that failure to ditch the old model would leave China languishing in the middle income trap, failing to join Japan, Korea, Taiwan and a rare vanguard of countries that have made it into the elite league and achieved vastly higher incomes per capita.

世銀と中国国務院発展研究センター(李首相のブレーン)が昨年まとめた合同レポートは、古い成長モデルを捨てられなければ、中国は中所得国の罠に囚われ、日本、韓国、台湾といったエリート・グループへの仲間入りに成功して国民一人当たりの所得を大幅に上昇させた稀な国々に続くことは出来ないだろうと警告しました。

"The forces supporting China's continued rapid progress are gradually fading. The government's dominance in key sectors, while earlier an advantage, is in the future likely to act as a constraint on creativity.

「中国の急速発展継続を支持する勢力は徐々に衰退している。政府の主要セクター支配は、先にはアドバンテージだったが、今後は創造性への足枷になる可能性が高い」

"The role of the private sector is critical because innovation at the technology frontier is quite different in nature from catching up technologically. It is not something that can be achieved through government planning. If countries cannot increase productivity through innovation, they find themselves trapped. China does not have to endure this fate," it said.

「民間部門の役割が重要である。テクノロジー面での技術革新は技術的キャッチアップと本質的に大きく異なっているからだ。それは政府の計画を通じて達成出来るものではない。国が技術革新によって生産性を改善出来なければ、身動きが取れなくなるだろう。中国がこの運命を甘受しなければならないということはない」と本レポートには記されています。

The report said China's growth rate will slow to 5pc by the late 2020s even if the country reforms. Stagnation lies in wait if it clings to a top-down dirigiste model. It is a plea for an open, pluralist society. That is what Xi Jinping refuses.

また、中国の成長率は改革が進んだとしても、2020年代終盤までに5%まで減速するだろうとしています。

トップダウン・モデルにしがみ付けば、待ち受けるのは停滞です。

それは開かれた、多元的な社会への嘆願です。

それこそが、習主席が拒絶しているものなのです。

The IMF's Stephen Barnett says China can reach a per capita income of 40pc of US levels by 2030 and maintain a growth rate of 6pc if it grasps the nettle now. Otherwise it could "very well get stuck in the middle-income trap", peaking at just 25pc of the US. This would entirely change the long-term trajectory of China as a great power. China might not overtake America this century after all.

IMFのスティーヴン・バーネット氏は、中国の国民一人当たりの所得は2030年までに米国の水準の40%に達する可能性があり、今厳しい決断をすれば6%の成長率を維持することも可能だろうとしています。

さもなければ中国が「中所得国の罠にはまる確率は極めて高い」、米国の平均所得水準の僅か25%にしか届かないだろうとのことです。

これは中国の超大国としての長期的軌道を完全に変えてしまうでしょう。

中国は、結局、今世紀中に米国を追い抜くことはないかもしれません。

We already have a taste disappointment. The Shanghai Free Trade Zone launched in September is a damp squib. Some 25 pages of "NOs" tell companies what they may not do.

僕らは既に失望を経験しています。

9月に開設された上海自由貿易区は不発に終わっています。

約25ページに亘る「禁止事項」で、企業はやってはならないことを言い渡されています。

Early reports suggest that Mr Xi will duck reform of the giant state companies, the loss-making behemoths that gobble up most available credit. They are Party patronage machines, the bastions of vested interest. "It is off the reform agenda for the time being," said Mark Williams from Capital Economics.

先の報道によれば、習主席は巨大公営企業、信用の殆どを飲み込む赤字を垂れ流す巨大企業の改革を行わないだろうとのことです。

これらの企業は中国共産党の利権マシーンであり、既得権益の要塞なのです。

「当面、改革アジェンダには載らないね」とキャピタル・エコノミクスのマーク・ウィリアムズ氏は言います。

The financial system will be liberalised, but very slowly. "We do not believe that full capital account or exchange rate liberalisation are likely in the next few years," he added.

金融システムは自由化されるでしょうが、非常にゆっくりとしたものでしょう。

「完全な総合資金口座か為替レートの自由化が今後数年間で実現する可能性が高いとは思わない」と同氏は付け加えました。

Much talk of weaning China off excess credit and state-driven investment has so far come to little. The latest spurt of growth after last year's industrial recession is driven by recourse to the same old policies. Premier Li Keqiang rails against this, almost like an outsider. "Our outstanding M2 money supply has at the end of March exceeded 100 trillion yuan ($16.4 trillion), and that is already twice our gross domestic product," he said this week. Yet it goes on.

中国の過剰な信用と政府主導の投資を漸減するという話の実績はこれまでのところ殆ど出ていません。

昨年の産業不況を受けた直近の成長促進策は、昔ながらの方針に立ち戻ることでした。

李首相はまるでアウトサイダーの如くこれに反対しています。

「我が国のM2マネーサプライの残高は3月末現在で100兆人民元(16.5兆ドル)を上回っている。これは既にGDPの2倍に相当している」と首相は今週発言しました。

しかし、それは継続中です。

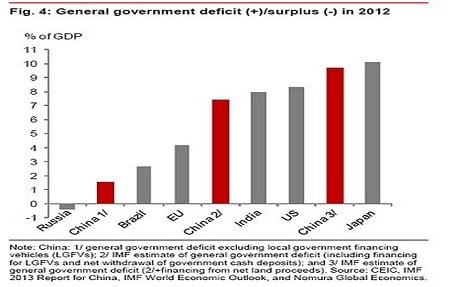

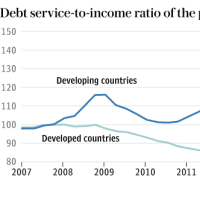

Whether China's over-investment crisis can be deferred for many more years is anybody's guess. Ordinary rules do not apply since the big banks are controlled by the state. But note that fresh IMF data show China's budget deficit is now 9.7pc of GDP, if regional spending is included and one-off land sales are stripped out. It has the fiscal pedal pushed to the floor.

中国の過剰投資危機が何年も継続され得るのかどうか、誰にもわかりません。

通常のルールは適応しません。

というのも、大手銀行は政府がコントロールしているからです。

しかし、IMFの最新データが、地方の支出を含めて一度限りの土地売却益を除いた場合、中国の財政赤字はGDPの9.7%に達していると示していることに注意しなければなりません。

財政アクセルは限界まで踏み込まれているのです。

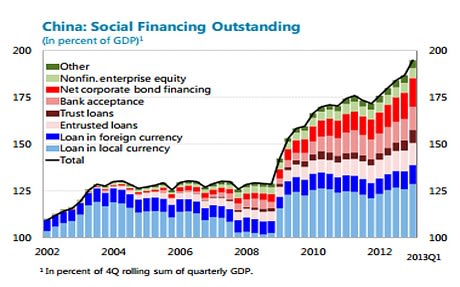

It also has the credit pedal pushed to the floor, and beyond. Total credit including offshore vehicles has jumped from 125pc to 200pc of GDP since the Lehman crisis, a much faster rate of loan growth than in Japan during the half-decade before its Lost Decade, or in the US before the housing crash in 2008.

また、信用アクセルも限界まで、それ以上に踏み込まれています。

オフショア・ビークルを含む総信用残高は、リーマン危機以降にGDPの125%から200%にまで跳ね上がっており、これは失われた十年を迎える前の日本の、そして米国の2008年の住宅バブル崩壊前の融資の伸び率を遥かに上回っています。

Fitch Ratings says the pace of loan growth is unprecedented in any major country in modern history. Credit has jumped from $9 trillion to $23 trillion since 2009. It is as if China has added the entire US commercial banking system in four years. Nor is it achieving much. The economic return on credit has collapsed from a ratio of 0.85 to 0.20. The loan bubble is exhausted.

フィッチは、融資の伸び率は現代史上どの主要国で見られたものをも上回っているとしています。

信用は2009年以降に9兆ドルから23兆ドルに急増しました。

中国は4年間に米国の商業銀行システムを丸ごと飲み込んだようなものです。

しかも大した成果は出ていません。

融資の利益率は0.85から0.20まで激減しています。

融資バブルは燃え尽きました。

The only way for China to break out of this impasse is with a blast of Sino-Thatcherism and a sledgehammer blow to the Party apparatus that lives off the deformed structure. That is not on offer at the Third Plenum. Xi Jinping wants affluent Leninism, on his own terms. No such thing exists.

中国がこの膠着状態を脱出する唯一の方法は、大規模な中国版サッチャー主義の実施と、歪んだ構造で生きている中国共産党に大きな一撃を加えることです。

それは三中全会では提示されていません。

習主席は独自の豊かなレーニン主義を目指しています。

そんなものは在りません。