China bubble in 'danger zone' warns Bank of Japan

(日銀、中国バブルが「危険水域」と警告)

By Ambrose Evans-Pritchard, International Business Editor

Telegraph: 9:06PM BST 21 Aug 2012

(日銀、中国バブルが「危険水域」と警告)

By Ambrose Evans-Pritchard, International Business Editor

Telegraph: 9:06PM BST 21 Aug 2012

China risks a repeat of Japan’s boom-bust disaster 20 years ago as exorbitant property prices combine with a demographic tipping point, a top Japanese official has warned.

中国は不動産価格が途方もない額になっている上に人口統計上の転換点を迎えており、20年前の日本のバブル崩壊を繰り返す危険性がある、と日本の高官が警告しました。

“China is now entering the 'danger zone’,” said Kiyohiko Nishimura, the Bank of Japan’s deputy-governor and an expert on asset booms.

「中国は今『危険水域』に突入しつつある」と資産バブルの専門家でもある、日銀の西村清彦副総裁は言いました。

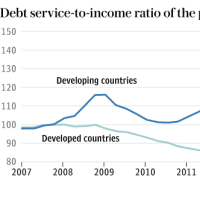

The surge in Chinese home prices and loan growth over the past five years has surpassed extremes seen in Japan before the Nikkei bubble popped in 1990. Construction reached 12pc of GDP in China last year; it peaked in Japan at 10pc.

中国の過去5年間の住宅価格急騰と融資増大は、1990年にバブルが弾ける前に日本で起こった極端なケースをも上回っています。

昨年は建設がGDPの12%に達しましたが、日本のピークは10%でした。

Mr Nishimura said credit and housing booms can remain “benign” so long as the workforce is young and growing. They turn “malign” once the ratio of working age people to dependents rolls over as it did in Japan.

西村副総裁いわく、労働力が若く増加中である限り、信用バブルと住宅バブルは「良性」であり続けられるとのこと。

日本で起こったように、労働年齢人口と扶養家族の比率が入れ替わると「悪性」になります。

China’s ratio will peak at around 2.7 over the next couple of years as the aging crunch arrives. It will then go into a sharp descent, compounded by the delayed effects of the one-child policy.

中国の同比率は、高齢化危機が訪れる中、今後2年間は約2.7でピークを迎えるでしょう。

その後は一人っ子政策の遅発効果ともあいまって、急激に下落すると思われます。

“Not every bubble-bust episode leads to a financial crisis. However, if a demographic change, a property price bubble and a steep increase in loans coincide, then a financial crisis seems more likely,” he said in Sydney at a conference on asset booms.

「全てのバブルとその崩壊が金融危機をもたらすわけではない。しかし、人口統計変化と不動産バブルと融資急増が同時に起これば、金融危機の可能性は高まると思われる」と同副総裁は述べました。

Japanese stocks have fallen by 75pc and Tokyo land prices by 80pc since the economy first began to slide into a deflationary trap two decades ago, although real per capita income has held up well. Any such fate for China – a much poorer country today than Japan in 1990 – has shattering implications.

国民一人当たりの実質所得はよく持ちこたえているとはいえ、日本経済がデフレ・トラップに陥り始めて以降の20年間で、株価は75%、東京の地価は80%下落しました。

今も1990年の日本よりも遥かに貧しい国である中国にそのような運命が訪れれば、壊滅的な影響を及ぼすでしょう。

Such a warning from a Japanese official may ruffle feathers in Beijing. The Communist authorities have studied Japan’s Lost Decade closely and are convinced they can avoid the same errors.

日本の高官による上記のような警告は、中国政府の機嫌を損ねるかもしれません。

中国共産党は日本の失われた十年を入念に研究し、自分達は同じ過ちを回避出来ると思い込んでいます。

The Pacific rivals are embroiled in a bitter dispute over the Senaku/Diaoyu islands in the East China Sea. Nationalists from both sides have landed on the Japanese-administered islands.

太平洋地域のライバルは、東シナ海の尖閣諸島/釣魚諸島を巡る厳しい論争の渦中にあります。

双方の民族主義者は、日本が管理する島々に上陸しました。

It is unclear how easily China can manage the hang-over after letting home price-to-income ratios peak at nose-bleed highs of 16 to 18 in the coastal cities of Beijing, Shanghai, Tianjin, and Shenzhen.

北京、上海、天津、深川といった沿岸部の都市の住宅価格の所得比を、16-18という途方もない水準まで上昇するのを放置した後の後遺症に、中国がどれほど易々と対処出来るのかは不明です。

The authorities deliberately choked the boom by tightening credit last year but have discovered that it is not easy to stop the effects spilling into the rest of the economy, causing an industrial recession.

当局は昨年、信用を引き締めて意図的にバブルを弾けさせましたが、その影響が経済全体に広がり産業不況を生じるのを止めるのは容易ではないと気付きました。

Export growth fizzled over the summer. Komatsu’s index of excavator usage – a proxy gauge of Chinese construction – fell 13pc in July. The Yangtze ship-building industry is in dire straits. China’s largest shipbuilder, Rongsheng, has not had a single order this year.

輸出の伸びは夏の間に勢いを失いました。

コマツの掘削機械使用指数(中国建設業の状況を判断する代理基準です)は、7月は13%下落しました。

揚子江の造船業も絶体絶命状態です。

中国最大の造船業者、熔盛重工は今年に入って一件も受注していません。

Richard Koo, from Nomura, said worries about China’s slowdown have spread from financial markets to national security officials.

野村證券のリチャード・クー氏は、中国の景気減速への懸念は金融市場から安全保障当局者まで広がっていると言います。

Jing Ulrich from JP Morgan China said the mini-slump may drag on as Chinese exporters struggle with a recession in Europe, wafer-thin margins and price wars.

JPモルガン・チャイナのJing Ulrich氏いわく、ミニ・スランプは中国の輸出業者がヨーロッパの不況、低利益率、価格競争で苦しむ間は続くかもしれないとのこと。

“The unpleasant situation for industrial companies is unlikely to change until the second quarter next year. The country’s stock market will face big challenges in coming months as excess production capacity becomes more obvious,” she said, predicting that growth would slow from torrid rates of 10pc to nearer 6pc over the next five years.

「事業会社にとって不愉快な状況は、来年の第2四半期まで変わらなさそうだ。中国の株式市場は今後数ヶ月間、過剰生産能力が一層明らかになるにつれ、大きな課題に直面するだろう」と同氏は述べて、成長率は10%という猛烈な水準から今後5年間は6%程度に減速するだろう予測しました。

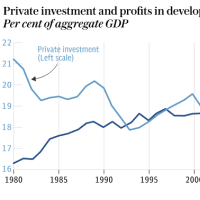

Premier Wen Jiabao has warned repeatedly that China’s economy is badly out of kilter. He is trying to wean the system off exports and investment – a world record 49pc of GDP – switching to home-bred consumer demand.

温家宝首相は、中国経済は極めて不調であると繰り返し警告しています。

首相はシステムを輸出と投資から内需に切り替えようとしています(輸出依存度は世界最高の49%)。

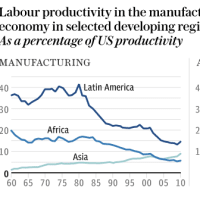

A report earlier this year by the World Bank and China’s Development Research Centre warned that the low-hanging fruit of state-driven industrialisation is largely exhausted.

世界銀行と中国の発展研究センターが今年先に出したレポートは、政府主導の産業化で簡単に得られる成果はほとんどなくなってしまった、と警鐘を鳴らしました。

They said a quarter of China’s state companies lose money and warned that the country will remain stuck in the “middle-income trap” unless it ditches the top-down policies of Deng Xiaoping. This model relied on cheap labour and imported technology. It cannot carry China any further.

両機関は、中国の公益企業の4分の1が金を失うだろうとして、小平のトップダウン政策を放棄しない限り「中所得の罠」から抜け出せないだろうと警告しました。

このモデルは、安価な人件費と輸入技術に依存しています。

中国をこれ以上背負うことは出来ません。

The reformers agree but good intentions are fading as the downturn deepens. Those calling for another blitz of cheap credit to keep the old game going are gaining the upper hand.

改革派は賛成していますが、景気後退が深刻化するにつれ、善意は薄れつつあります。

これまで通りのゲームを続けるための追加信用緩和策を求める人々が優勢になりつつあります。

The city of Chongquing this week unveiled a $240bn (£153bn) investment in electronics, car plants, petrochemicals and other industries over the next three years, equal to 150pc of its GDP. This follows vast spending proposals by Ningbo, Guangzhou, and Changsha, apparently with the blessing of state-run banks and the Politburo.

重慶は今週、今後3年間に亘って、電気機器、自動車製造、石油化学、その他の産業に、GDPの150%に相当する2,400億ドルを投資すると発表しました。

この前には、寧波、広州、長沙の、明らかに政府系の銀行と政務局の承認を受けた、超大規模な支出案が発表されています。

Whatever the offical mantra, Beijing is bringing out its bubble pump again.

当局のお題目が何であれ、中国政府は再びバブルを膨らませつつあります。