日本語で長靴と呼ばれるジャック

ブーツというものは、スポンと履く

のだが、脱ぐときには、いわゆる

二股の脱ぎ器具のジャックが無いと

なかなか脱げない。

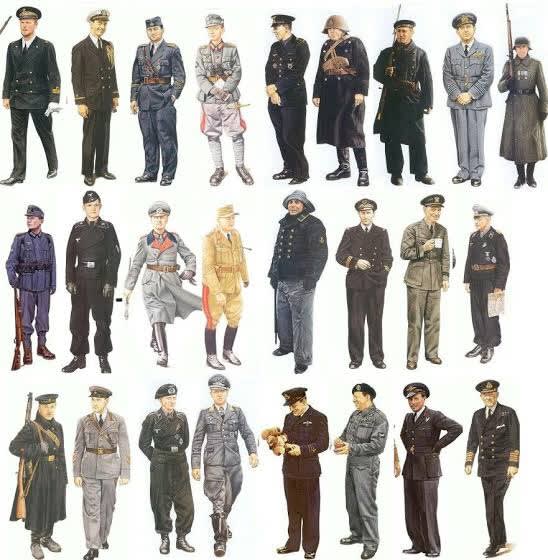

元々は軍人将校の衣装の為ではなく、

これ用だからだ。緩み無し。

ただし、旧ドイツ軍の場合は、将校

ただし、旧ドイツ軍の場合は、将校

は乗馬御免の階級でもあるので、

純然たる乗馬用に近い長い丈のブー

ツであり、脱ぐのは簡単ではない。

私もジョッキー用のジャックブーツ

を履いてみたら、脱ぐのにはジャッ

ク器具が無いと一苦労だというのを

数年前に知った。

フランス製乗馬ブーツに東ドイツ軍

将校パンツ実物。

とにかく、器具が無いと脱げない(笑

ところが、将校用と兵士用では旧独

軍などでは長さ等に違いがある。

兵士用は短く緩く、履くのも脱ぐのも

スッポコポンで楽ちんだ。

戦後東独軍兵士用。将校用より短い。

ただ、これだと、乗馬には適さない。

足首が緩いからだ。

兵は士官と違い、布製ゲートルを巻

いてから着用していた事が窺える。

それだと足首も締まって行軍にも

支障は出ない。

将校用パンツは複数のボタンでふく

らはぎを締めるのでピッタピタだ。

そこで気がつく。

乗馬用ブーツから発達したモーター

サイクル用のブーツは、今世紀初頭

までは現代のようなガチガチのスキー

ブーツのような物ではなく、レーシ

ングブーツであっても、乗馬用ブーツ

のような全革製でジッパーを着ける

事で締まりを造形する造りだった。

今ではそれはレギュレーションに

通らないのでレースでは使えず、

「ツーリングブーツ」の範疇に入れ

られるようになった。

1950年代〜1990年代の典型的な

レーシングブーツ。

サイドかバックにジッパーがあり、

キツキツのブーツをはめるように

履いて、ジッパーで締める。

80年代には転倒時にジッパーが崩壊

しないように革ベルトでジッパーの

上をさらに締め上げる形が一般的だ

った。

乗馬用ブーツが軍装品としての長靴、

特に乗馬本分者の将校装備へ与えた

影響は強い。

すでに近代兵装の始まりの産業革命

以降は、ドイツ軍もフランス軍も英

軍も米軍も似たような兵装で、将校

以上は乗馬用のジャックブーツを使

用していた。

フランス軍式軍装の幕府陸軍奉行並

の士内藤隼人=新選組副長土方歳三。

1869年頃。

土方は最後は幕臣旗本の正式な武士

である。 百姓ではない。土方を

百姓と呼ぶのは、勝海舟を金貸し

あんまの成れの果てと蔑むような

ものだ。大久保大和=近藤勇につい

てもそう。

そして、蝦夷共和国は、日本の歴史

の中で初めて西欧から国家認定され

た「デファクト」の共和国だった。

日本の歴史上、初めての共和国が

北海道に誕生した。

しかし、それは錦旗を捏造したニセ

「官」軍により無きものとされた。

プロイセンとドイツ軍が世界の軍装

に及ぼした影響は大きなものがある。

現在は平和ジャンルの象徴でもある

モーターサイクルとスポーツとして

のモーターサイクルのロードレース

だが、そのウエアは、戦闘機乗りの

上着とヘッドギアとゴーグル、油拭

きの為の白いマフラー、そして乗馬

将校ブーツとの合体という、ミリタ

リージャンルからの流用発展が色濃

いのである。被服史としては。

優れたウエアのルーツは軍物。

これは人類史の一面なので、否定の

しようがない。

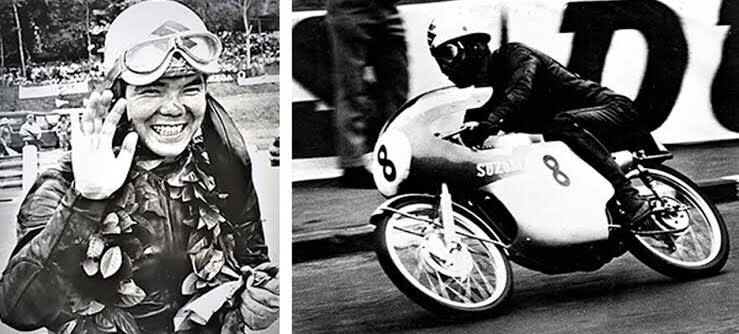

世界史上、初めてマン島TTレース

を制した日本人、伊藤光夫氏(1963

年)。

伊藤さんは2019年7月、82才で亡

くなった。

この世界史的な記録は、まだ破られ

てはいない。

伊藤光夫選手の後に、世界最古の

ロードレースたるマン島ツーリスト

トロフィーレース(1975年までは世界

GPに組み込まれていた)で優勝した

日本人はいない。

ブーツは乗馬ブーツの発展形。

ウエアは戦闘機乗りの発展形だ。