北欧の斧はこのように断面が薄いタイプ

がかなりある。

和式斧の場合、たとえハツリ斧でも薪割り

和式斧の場合、たとえハツリ斧でも薪割り

もできそうな程に断面が厚い。

北欧の手斧だと、このようなナイフの代用

北欧の手斧だと、このようなナイフの代用

みたいなハツリ削ぎ切りにも使える。

物理的には薄い刃物での薪割りは食い込

むばかりで割りの効率が悪いのは必至で

あるのに、何故北欧の斧は薄物が多いの

か。

あくまで想像だが、これはバイキング時代

の戦闘斧の形態がそのまま残っているので

はなかろうか。

刃物好きといっても、斧についてはよく

知らないのだが、どうも腑に落ちない点

はそこなのだ。

ハスクバーナあたりは、完全に薪割り専用

のもろに楔のような形の斧も製造してい

る。特化ものといえる斧だ。

(ハスクバーナ)

道具というものは、本来は作られた目的

に沿う単一目的で使用することが望まし

いが、そうも言ってられない状況もある。

例えばナイフバトニングでの薪割りなど

はまさにそれで、ナイフは本来薪割りの

為に作られてはいない。

バトニングするバトンも専用叩き棒など

は山には置いてない。そこらの適当な太

枝をバトンとしてナイフの背をぶっ叩く。

適当に割った薪は第二弾の打撃からはバ

トンそのものにもなる。

このように専用の物でない物を別な用途

に使って効果を上げることを人間はよく

やる。

旧約聖書にも出てくるダビデとゴリアテ

の戦いもそうだ。

羊飼の少年ダビデは布と石で頑強な巨人兵

ゴリアテを昏倒させて剣で討った。

石は投石のためにあるのではないし、布

も遠投投石用に存在するのではない。

しかし、発想を転換させることで人間は

不利な状況から優位性を得ることを多く

やって来た。

それを否定して固定観念にのみ拘泥して

いては、狭い価値観から抜け出せない。

人類は、そうした狭窄から常に自らを解放

させてここまで飛躍して来た。

北欧の斧に薄手という薪割りに向いていな

いタイプが多いのは不可解だが、元来は

戦闘斧であった物の流れのタイプと、薪割

り用であった物が混在する中で、斧文化が

形成されて来たのではなかろうか。

そして、薄手のタイプの斧はザクザク木を

削るナイフのようなハツリの役目や枝打ち

も受け持つようになったのでは。

日本の場合は、そうした削ぎや小枝切断

作業は鉈等が受け持った。竹割りには両刃

の斧の断面に近い鉈=竹割鉈が専用道具

として使われた。片刃だと真っ直ぐに縦

割にするのは困難なので、両刃が使われ

る。

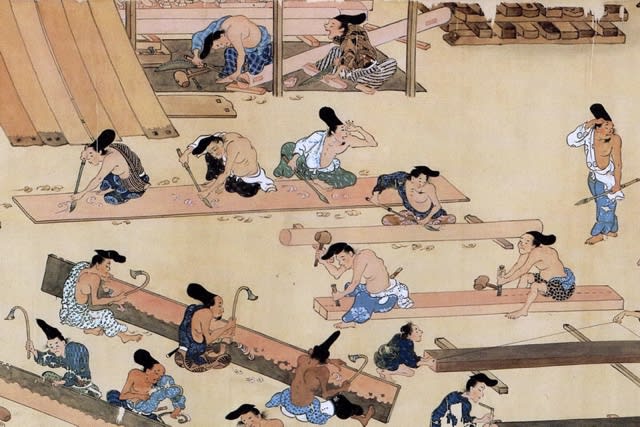

斧様の刃物をナイフのようにして木を削る

という事は、日本では丸木のハツリ斧や

チョウナがそのような使われ方をした。

(鎌倉時代)

斧自体は石器時代からあるのだが、縦斧

か横斧かは民族や部族によって主軸に差異

があったようだ。

概して、日本では北欧系の白人が用いた

超薄型の縦斧は発達しなかった。

これまた、理由があるのだろうが、興味

深い。

斧自体の形状の変化は、多分地球規模の

植生の変化によることが大きいように思え

るが、武器との関連も見逃せないと感じ

る。

日本刀の形状の歴史的変化は主として戦闘

形式の変遷に伴って、要求性能の移り変わ

りと共に刀身の長さや反りやその他もろ

もろの形が変わって来た。

斧の形態も、日本刀の形状変化と似たよう

な変化の為の背景があったことだろう。

しかし、刃先を鋭利に研ぎ上げた小斧を

ナイフのように使ってザクザクと丸木を

削って行く使い方は面白い。

ナイフバトニングは一見乱暴な使い方の

ように見えるが、刃物の刃側と反対部分

を引っ叩いて木に食い込ませる専用刃物

としては鑿(のみ)がある。

ノミは世界中にあるようで、人間はどの

国でも考えることは似てくるようだ。

ただし、小斧の金属部を手に持って木を

削る使い方は日本ではあまり発達しなかった。

斧にも丸木に対して縦用と伐採などの横

打ち用があるのは和洋どちらにもあるが、

用法が異なるのは国やエリアの異文化と

して面白いと思える。

こちらの方の解説はとても勉強になります。