野営活動用の野外まな板セットの包丁を

ピタリパチンと閉じるまで微調整で彫り

完成したら米軍アリスパックに入れておき

しています。

純正のキャンプペティナイフは御役御免。

今回の作業で一番働いたのはこれ。

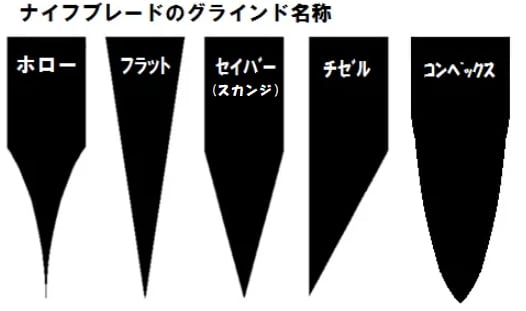

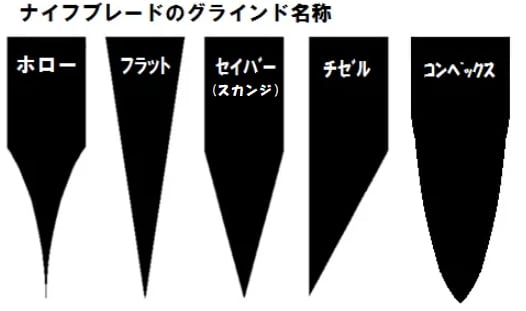

セイバーグラインドとスカンジグラインド

ネイチャーガイドでナイフ

ビルダーの大泉聖史さんが

分かりやすく解説して

くれている。ご自身でいろ

いろ調べ直してみたそうだ。

私は「スカンジグラインド?

聞いたことないなぁ。そりゃ

セイバーだべ」とかずっと

思っていたが、やはり「ブッ

シュクラフトナイフ」という

物が登場してからのごく最近

の呼び名のことだった。

昔の私の過去記事を読んでみ

ても、セイバーで私は呼称を

統一していた。

スカンジグラインドという呼

び名はここ最近の新呼称です

ね。

奇しくも、本早朝、私が日記

で使用した

ブレード断面形状の呼び名の

図は、私の過去記事から引っ

張ってきたものに新たに「ス

カンジ」を書き加えたものだ。

同じ物として私は取り扱って

いた(笑)。

それ、大泉説でいくと正解だ

ったみたい。

まず、鎬が存在するフラットな平地ナイフ

での板割り。

マルティーニ・シルバーアウトドアでの

杉板割り

次に全く鎬(らしきものはあるが)が無い

フラットで幅広のナイフでの板割り。

リアルスチール・ガルダリクでの杉板割り

違いがお判りになるでしょうか。

これほど違います。

別な鎬があるナイフで割ってみます。

プーッコ・レンジャーでの杉板割り

ナイフには断面形状から多くのブレード

のグラインドの種類と呼び名があります。

カッティングエッヂ(刃先)にマイクロ

ベベル(小刃)の刃付けがなされている

かいないかは別問題。

こうした断面構造が大まかに分けた

洋式ナイフの断面から見た形状になり

ます。

さらにこれらを複合的に合体させている

ナイフも多くある。

ランドール・パスファインダーM26S。

パスファインダーの意味は「先行者」。

ランドールは鍛造打刃物です。

こうした複合的なブレード断面形状の

工夫も、単にデザイン上の見かけから

発したのではなく、いろいろな試行錯誤

の末に結実した製作者の指標です。

ナイフには製作者の鋭意と英知が詰まっ

ている。

道具というのは面白いものですね。

薪割りナイフバトニングにはハマグリか

鎬ありのセイバーが効率よく薪を小割に

できます。これはもう単に物理的な問題。

焚き付けの火口のフェザーを作るという

ことに関しては、また別な刃先と平地の

在り方の関連性のファクターというもの

が絡んできます。

バトニングは刃先の切れ味で薪を切って

行くのではなく刀身の平地の身で楔作用

で割って行くものなので、刃先はさほど

傷みません。

ナイフの薪割りバトニングで重要なこと

は、ブレードの身の断面形状です。

ただし、ナイフは薪割りの為の道具では

ありませんので、バトニングしやすい

形のナイフ=最強ナイフではないので、

そこは勘違いしてはならないのでは

ないかなぁ、と私個人は思っています。

ブッシュクラフトの技法スキルの意味と

一緒で、「こういうこともできるよ」的

なところでふんわか捉えておいたほうが

いいと思えます。

固定的な決めつけ観念はあんましいくない。