あす、三原市西部が水没した西日本

豪雨災害から2年目を迎える。

今、熊本の豪雨被害が深刻だ。

北の大地の友人とこには、きょうはダチ

がカワダボに乗ってやって来たとのこと。

また、作家のS先生もヤマVで来たとの

こと。作家のS先生というからR大のS君

かと思ったら、別人の結構その世界では

人気の美少女アニメ化作品等の原作者の

SF作家だった。

そして他にも何人か遊びに来たようだ。

千客万来。

シ、ノタマワクと言うと、友ありて来た

り、また楽しからずや、と返す。

曰く「師匠は『孔子は御用学者のおべっか

おべんちゃらだから嫌い、韓非子にしな

さい』とつねづね」とのこと。

あー、それはあるかも。おら論語読みの

論語知らずだから知らんけど。

でも、多くの人がクイバーでカイバ安め

に来るってなぁ、いいもんだ。

あーたも乗れば?と言うと、トメィトゥが

忙しいってさ。

なんかゲームにもトマト屋さんで出てた人

みたい。トウモロコシ屋さんやポテト屋

さんではなくトメィトゥ屋さんで。

このククサという北欧の木製マグカップ

なんですけどね。

なぜ多くは160ccという大きさなので

しょう。

私のこれも計量したら約160ccだ。

日本では昔の牛乳瓶にしろカップにしろ、

大体は200ccが一つの目安ですよね。

よく知らないけど、ククサに160ccが

多いのは、北欧では何かの基準があるの

でしようか。

似たような事が日本にもあります。

湯呑みの高さは外計測で大抵約8センチ。

これ不思議。多分何かあるのでしょう。

「横浜とあったから買って来た」とかみさ

んが言うカップ麺を食べてみる。

「横浜とつけば何でもいいわけじゃない

ぞ。ハマにも良いとこもあればスカって

ることもある。粋な奴もいれば赦しがたい

スカタンもハマ人面していたりもする」と

か思いつつ、ハマで共に暮らし始めたかみ

さんの気持ちなので有り難く頂く。

一言大井町だけど。

サッポロ一番、なかやかやる。

スープうめえ。

ただ、麺をさらになんとかしたらもっと

良くなると思った。これでも悪くないけど

スープの美味さに麺が遅れを取ってる。

スープが先(せん)の先(せん)で先に打ち込み

過ぎだ。美味いのに惜しい。

気づくと別々に寝てる。

子猫はここか。足出してる。

眠ってます。

先輩黒猫がミャアと一声発して動き出し

たら目が覚めた。

動きを見ている。

またもやいつの間にやら一緒。

この穴の先は行ったことないなあ、と

動きを見ている。

またもやいつの間にやら一緒。

この穴の先は行ったことないなあ、と

ばかりに見る。

どうなってるんだ?と背伸びする。

どうなってるんだ?と背伸びする。

でも行かない。子猫は一段降りた。

上から垂れ下がった黒猫の尻尾で遊ぶ。

クヌヤロとやってたら黒猫は下に退散。

子猫はさらに上へ。

子猫、最上階まで登る。

高いとこなので見晴らしが・・・

子猫、最上階まで登る。

高いとこなので見晴らしが・・・

よかねーだろ、そこは。

この後、下の床で2匹で追いかけっこして

ました。

18才が過ぎたキジトラおばちゃんは、自分

の寝床の部屋で我関せずで寝ています。

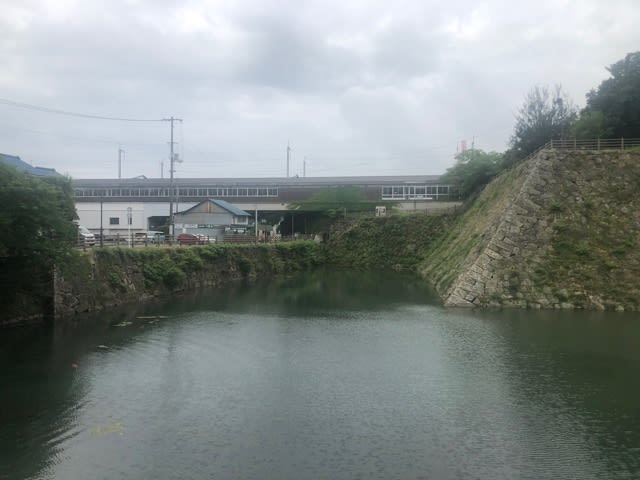

けさの三原城。

草ぼうぼうだ。

石垣傷むと思うけどなあ。

何年かに一度しか除草しない。

国の史跡なので国の管理なのだろうなあ。

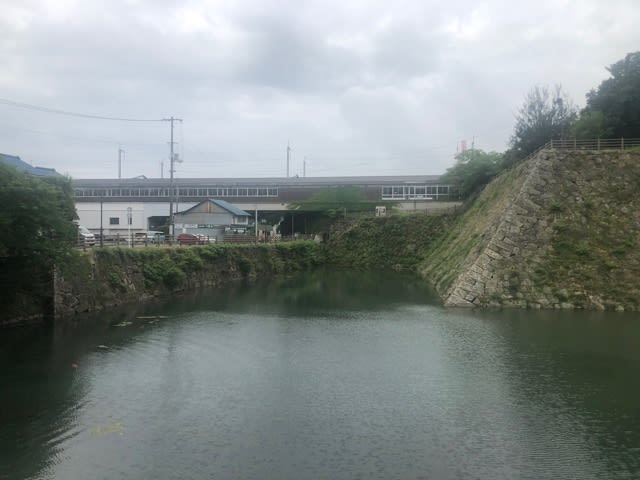

これは、城周り整備事業の頃の8年前。

石垣の草は取り除かれている。

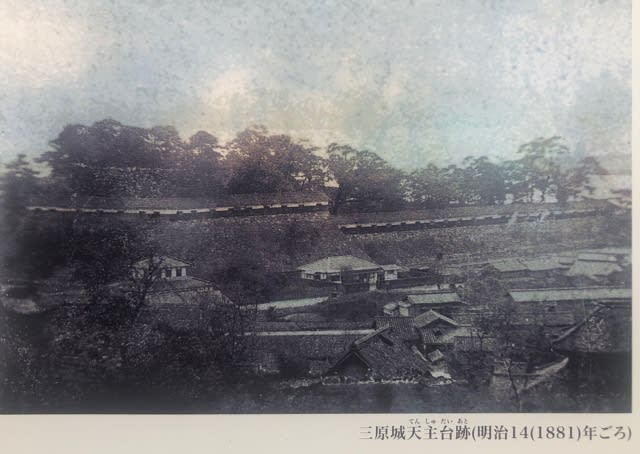

明治14年の頃の三原城。まだ天守台石垣

の上に壁があった頃。廃刀令から5年後だ。

この写真の頃、まだ鉄道は広島県には開通

していない。

既に濠外には洋風建築の住宅が建ってい

る。明治9年に広島県士族は全員屋敷を

新政府に召し上げられたので、その後の

この写真の家屋は旧武士の家ではないだ

ろう。城郭の建造物は本丸御殿に及ぶまで

解体されて建材として二束三文で売りに

出された。旧士族は城跡を農地として開墾

して糊口を凌いでいたが、多くはその後、

東京大阪に移住した。土地に残った士族は

秩禄処分でいきなり無職なので、生活の為

にいろいろな事業に手を出すが、その暮ら

しぶりは辛酸を舐めた。算術計算はでき

ても、ゼニカネの損得勘定などはできない

ので、武士に商いができる筈もない。

また、人間関係でも損得勘定抜きで行く

と、多くは海千山千のような抜け目ない

人騙しのような連中に食い物にされた。

武士などという種族は馬鹿だ。人を信用

しすぎる。武士が武士を信用するように

考えていては、大抵はいいようにどんな

場面でも利用されて陰でせせら笑われる

だけだ。武士などはドンキホーテのよう

に馬鹿者だ。

そうした質性は時代を超えて残存するか

ら始末が悪い。

どれだけ人を信用して踏みにじられれば

気が済むのか。

かといって、戦国期のように権謀術数で

人を欺く武士の姿などにはさらさら戻る

つもりもない。根幹は江戸期の士道と武士

道のまま真(まこと)の人であろうと生きて

いる。そして人の道に悖る事これ以上無し

のような形で裏切られる。

武士の血脈者はバカだ。

海に面した城の真上に明治26年に鉄道が

敷設された。地面が無いのだから仕方が

ない。まだ城跡を残しただけでもいいよ。

廃仏毀釈と同じで、徳川時代の遺物など

は新政府は全て破壊したかったのだから。

綺麗なアーチだ。相当なやり手が石詰み

したのだろう。

江戸末期の大地震で南側が一部崩落した

が、完全な現状回復はできなかった。

多分、もうすでに築城技術者がいなかった

からではなかろうか。

この三ノ丸鍛冶屋敷の石垣などは、戦国

この三ノ丸鍛冶屋敷の石垣などは、戦国

末期の物だろう。美しい。

三原は450年前に突如として海上に登場

した最新の新興未来都市だった。

広島城よりも築城は古いが、当時は最先端

の先進的な軍事都市だった。

武将の城郭が山城から平城に移り変わる

その狭間の時代に三原城は作られた。

まだ天守を建築する文化は登場していな

いので、三原城に天守は存在しない。

日本で初めて天守を建築したのは織田信長

だ。

新しくできた城下町三原には、多くの人

が各地から集められた。また、自然と集

まって来た。

いわば、三原の住人は全員もれなく余所者

なのである。清洲越し以前からの住人など

は一人もいない。

古代に遡ってもこの地には人は住まなか

った。

なぜ?

それはここは海だったから。

万葉以前、古墳時代以前からも続くよう

な歴史は、ここには無い。

全員がどこからか来た人たちが住んで

いた。

ここは新地なのである。

斧の出荷状態のグラインダー削り目を

砥石で磨り落として行く。

かなり根気が要る作業だ。

現時点。

グラインダー目が残っていた段階。

刃などは全く付いていない。大昔の日本

の販売打刃物のようだ。昔の日本の包丁

は買った人が刃を入れた。家庭の主婦が

自分で研いでいたのだ。誰でも刃物を研

ぐことができた。ごく当たり前に。

だが、その時代からもう50年があっと

いう間に過ぎた。

北欧の手斧なども初期状態はこうだ。

自分で自分の刃物には刃を付ける。

ちなみに日本刀の打ち下ろし鍛冶押しの

研ぎもこの程度だ。刀の場合、形を整え

て刃を付け、表面も研磨するのは研ぎ師

の仕事だ。

この斧にはナイロンシースとゴムガードが

付属している。研いで刃を付ければかなり

使える。

これで総額2000円ちょっきり。安すぎる。

物としてはハスクバーナ等の廉価北欧斧

のコピーだろう。

しかし、安いハスクバーナでもこの無銘斧

の3倍はする。それでも6000円という驚異

的な安さなのだが。

ハスクバーナ。オートバイまで作る会社。

マーブルス。ミニ斧で一世を風靡した。

ヘルコ。これは美しい斧だ。1万円程。

私の無銘斧。錆止めコーティングがある。

斧身重量のポンド表示が刻印されている。

1.25ポンドは567グラムだ。

重量のポンド表示は今はアメリカと東南

アジアのミャンマーと西アフリカのリベ

リアのみでしか使われていない。

日本ではプロレスの試合で慣例的に使わ

れているけど(笑)。

この斧、もしかしたら中華製ではなく、

ビルマ製だったりして。

eletrot.jpというアウトドア用品や通信

機器を販売している業者が取り扱ってい

るのだが、製造メーカーは不明だ。

案外、ハスクバーナやヘルコと同じ中国

での製造かも知れない。マーブルスは既に

中国での生産となっている。

北欧メーカーも刻印のみ自社ブランドを

押して製造は中国や台湾で、というパター

ンが欧米なみに増えているので、もしか

するとそうかも知れない。

戦国時代の刀のようなものだ。

末備前長船などは集団製造であり、個別

刀工などはいない。いると思っているの

は虚像だ。祐定の銘を切る者だけで56名

が確認されている。

刀工八鍬靖武氏も言ってたが、「他の者

が打った刀にちょちょいと別人が銘を切

って出していたのだろう」という工房制

だったことだろう。

刀工銘がブランド化した実例は、備前だ

けではなく、他の地でも見られた。

この無銘斧は研げば切れ味はかなり良く、

カービングアックスとしてもザクザクと

いける。質性は申し分無い。

これは使える。育てる楽しみもある。

ブランド物にこだわらないのならこの

手斧は「買い」だ。姿形もとても良い。

この斧は「外して」はいない。マル。