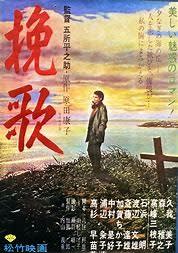

林芙美子の同名の小説の映画化です。朝日新聞に連載された小説ですが、林芙美子が連載中に急逝、全体の3分の2ほどが発表され、未完に終わりました。そのため、この作品の結末は成瀬監督と脚本家・田中澄江、井手俊郎によるものです。

舞台は大阪です。

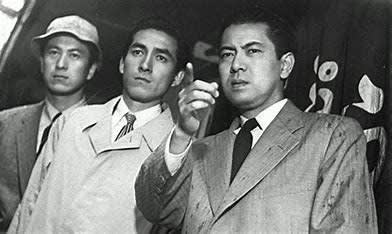

証券会社に勤める岡本初之輔(上原謙)とその妻・三千代(原節子)は結婚生活5年目に入りますが、倦怠期に突入していました。

些細なことで、いざこざ、反目が毎日のように起こります。そこに、初之輔の姪である里子(島崎雪子)が家出をして東京から大阪へやってきます。

日々、家計をやりくりし家事に追われ、不満を募らせていた三千代は、うかれている里子の姿、行動に苛立ちます。

三千代は里子に帰京を促し、里子を送る名目で東京の実家に里帰りします。彼女は東京での職探しをいとこ(二本柳寛)に頼み自立を考え始めます。

三千代のもとに、夫の初之輔が訪ねてきます。この夫婦は一体?