菱の門の前から見上げる姫路城天守。

大天守は5重6階地下1階だというが軸組(骨組)はどうなっているのだろう。

大天守は地盤沈下で傾きが大きくなり昭和31年から39年まで解体修理が行われた。

その際、実物の1/20で軸組構造模型が製作された。

歴史的建造物の技術的特徴、構造上の欠陥や細部の処理、組み立て方法を把握するために製作された。

また破損や腐食部分の取り換え、部材の補強方法など工事のさまざまな検討に使用された。

ところで入城ゲートの付近に天守の庭というのがあった。

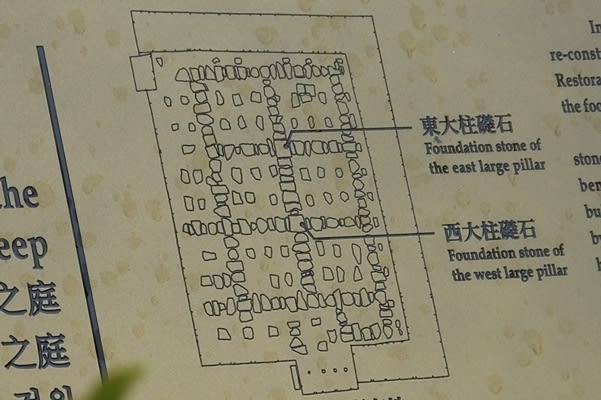

もともと大天守は盛土した地盤に基礎柱石を据え、その上に建てられていた。

6000トンもの重量に耐えかねて礎石が沈下し大天守は東南に26cmも傾いたらしい。

昭和の大修理では鉄筋コンクリートを利用し建物の重量を直接岩層に受け持たせた。

このため不要になった元の礎石を、ここに元通りに配置して天守台の平面形を再現している。

この図から東大柱と西大柱の2本が大天守を支えている。

東大柱は5階まで1本柱で通し、西大柱は3階で継ぎ合わされているそうだ。

4階ディスプレーの向こう側に見えるのが東大柱だ。

ここは1階。格子の窓で明るい。天井の梁には肘木がついて重量を支えている。

ここは5階。

1階と比べて窓の高さが違う。5重なのに6階あるということの表れだろう。

6階、最上階。人がいっぱい。廻縁が室内にある。

6階には姫路城の守護神が祀られていた。

祭神は姫路長壁(おさかべ・刑部)大神と播磨富姫神。

古代より姫山に鎮座した由緒ある地主神であり池田輝政が城内高台に祀った。

明治時代になって天守に移されたそうだ。

1階から西の丸方面を臨む。今回は見学しなかった。

手前に見えるのは入城するときに通った菱の門だ。

昭和の大修理は解体して基礎から直すというものだったのですね。

文字通りの大修理。時間もかかったわけですね。

軸組構造模型も残されていて、柱の多さに目を見張りました。

それでなくては、これだけ巨大な木造建築を支えることはできないのでしょうね。

それにしても、400年も昔に人力だけでこんなすごい木造建築物を

建ててしまった、当時の人々の技術と努力にただただ感嘆します。

5階まで1本で支える柱というのもすごいです。今はもうそんな大木は

残っていないでしょうね。

解体しての大修理は時間もお金もかかったことでしょう。

多くの人の知恵や技術や職人技なども使われたと思います。

築城も大修理もすごい業績ですよね。

五重塔なども含めて古い木造建築には、しっかりした心柱が使われているようです。

真っ直ぐの大木がたくさんあったのでしょうね。