城郭ビイスタ論 上文字クリック

◆対談者

長谷川先生!城郭ビイスタ論動画が凄い人気です。

◆長谷川

それは生月会長が動画にしましょうと賛同された

からで生月さんの見解や見識を尊重して下さい!

愛知の皆様投稿最期まで是非読んで下さいませ。

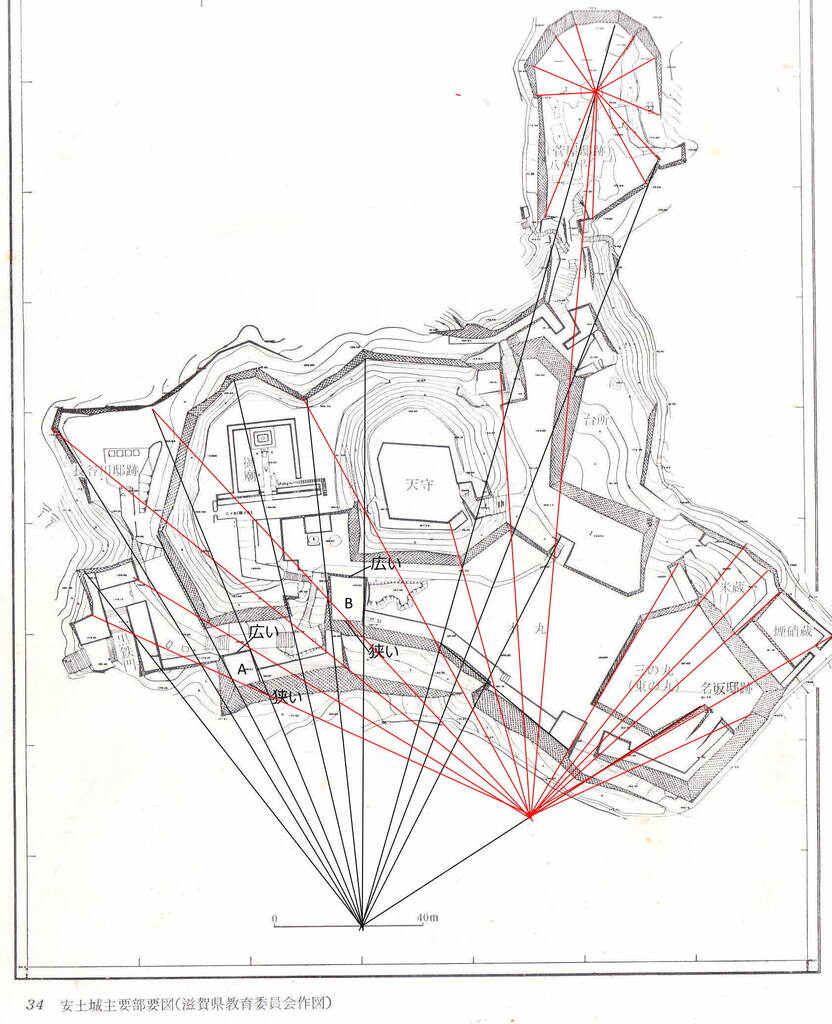

▼安土城 「扇型複合縄張」天正4年 1576年 織田信長 長谷川線

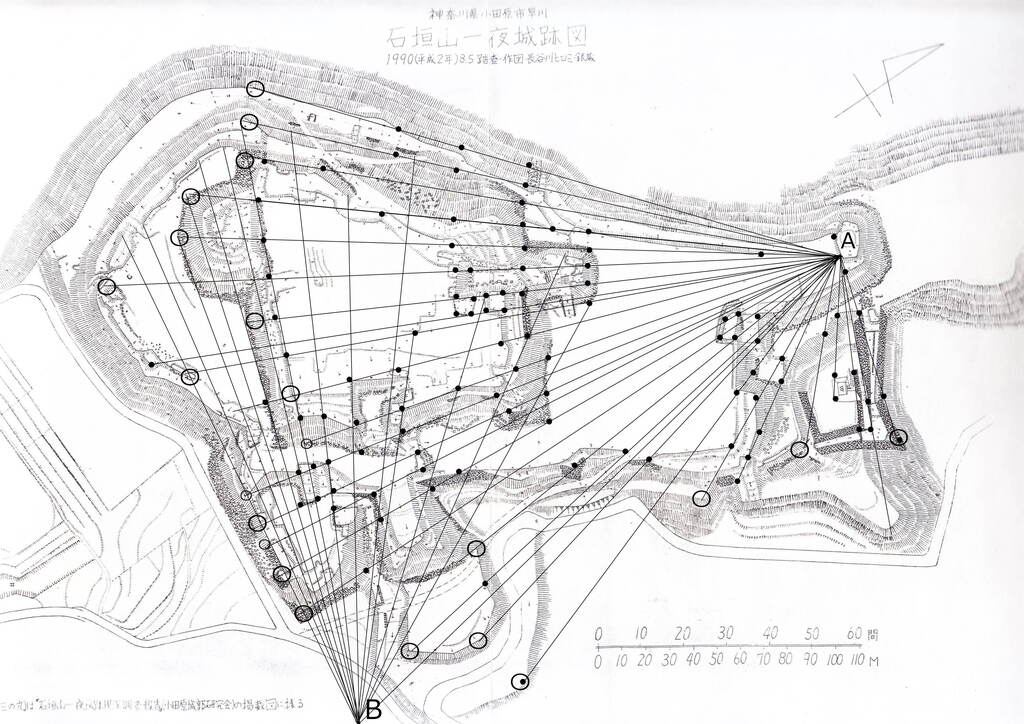

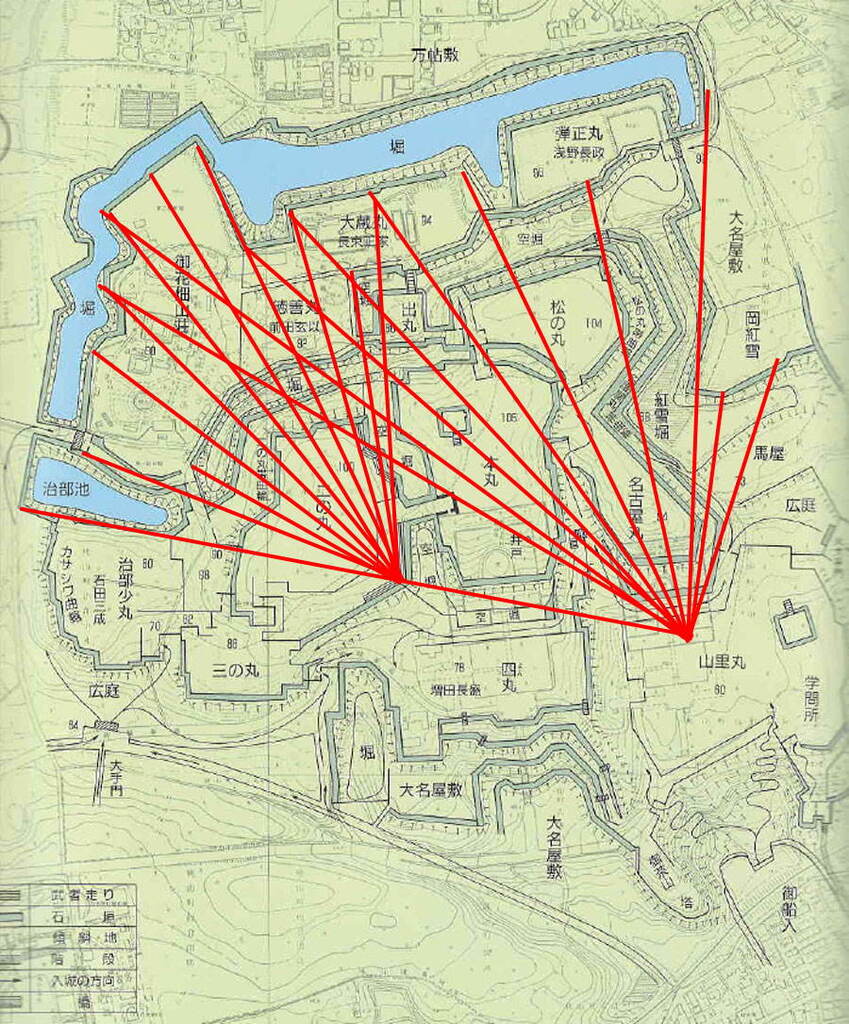

天正18年(1590年)に関白太政大臣豊臣秀吉の小田原石垣山城

▼小田原石垣山城も二方向からビイスタ線がある。

◆伏見木幡城 「扇型複合縄張」か?豊臣秀吉 伏見木幡城

禄5年(1596年)「十四日、伏見山山頂に御縄張仰せ付け

られ、奉行衆罷り超す」(『当代記』)とある。

◆伏見木幡城 「扇型複合縄張」か?豊臣秀吉 伏見木幡城

伏見小幡山城「扇型縄張」

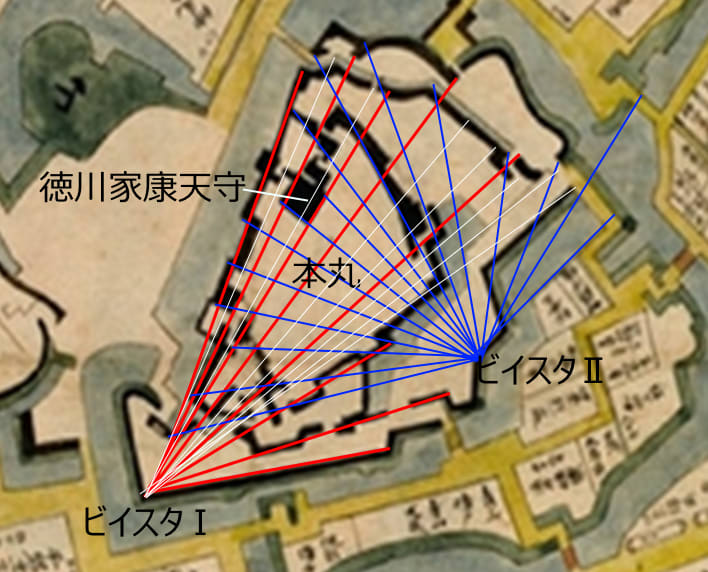

▼江戸城徳川家康「扇型複合縄張」慶長11年(1606年)

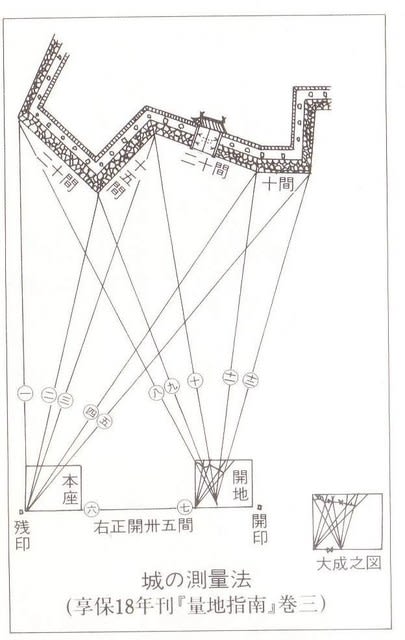

▼城郭測量の基本原則 享保18年 1733年

原則として城は2方向から計測測量するようだ。

◆湖岸様

米原市朝妻城ビイスタ構造を長谷川先生が解説

されている投稿を見てまさかと!衝撃を受けた。

◆対談者

米原の朝妻城の城主とは一体誰なんでしようか?

◆長谷川

父が浅井氏家臣の新庄直昌で息子が新庄直信頼

です。ウィキペディア(Wikipedia)より引用を

します

凡例 新庄直頼 | |

時代 | 戦国時代 - 江戸時代前期 |

生誕 | 天文7年(1538年) |

死没 | 慶長17年12月19日(1613年2月8日) |

改名 | 直頼→晟珊 |

別名 | 通称:新三郎、新庄駿河入道晟珊(略:新駿入)、宮内卿、法名:晟珊 |

戒名 | 総寧寺殿月海晟珊大居士 |

墓所 | 吉祥寺(東京都文京区駒込) |

官位 | 従五位下駿河守、宮内卿法印 |

幕府 | 江戸幕府 |

主君 | 浅井長政 → 織田信長 → 豊臣秀吉 → 秀頼 → 改易 → 徳川家康 |

藩 | 常陸麻生藩初代藩主 |

氏族 | 新庄氏(秀郷流) |

父母 | 父:新庄直昌、母:久我大納言某の娘 |

兄弟 | 直頼、直忠、直壽[1]、ほか女子2名 |

妻 | 正室:佐久間盛重の娘 室:前田利太の娘 |

子 | 直定、直綱、堀秀信[2]、直房 女(柴田帯刀[3]室) 養子:虎姫[4](中川秀成室) |

新庄 直頼(しんじょう なおより)は、戦国時代から

江戸時代前期にかけての武将、大名。通称は新三郎。

官位は従五位下駿河守、後に剃髪して駿河入道晟珊

とも称し、後に法印に叙されている。直忠は弟。

摂津山崎城主から近江大津城主、大和宇陀城主を経て、

高槻城主。豊臣秀吉の御伽衆。関ヶ原の役で失領したが、

文武に優れ人倫をわきまえた人物であったことから[7]、

徳川家康に召し抱えられ、常陸麻生藩の初代藩主とさ

れた。

◆質問者

朝妻城主 新庄直頼 正妻は尾張の御器所城城主で

織田家家臣 佐久間盛重とされますが、御器所城に

はビイスタ工を法施した城郭なのでしょうか?

◆長谷川

私は、愛知中世城郭研究会の一員でもありますが

『愛知県中世城館跡調査報告』に明治時代地籍図

が存在し、御器所西城のあった字北市場の東南に、

御器所東城が記され西には御器所東城の地籍図が

残されてます。現在の愛知県名古屋市昭和区の城。

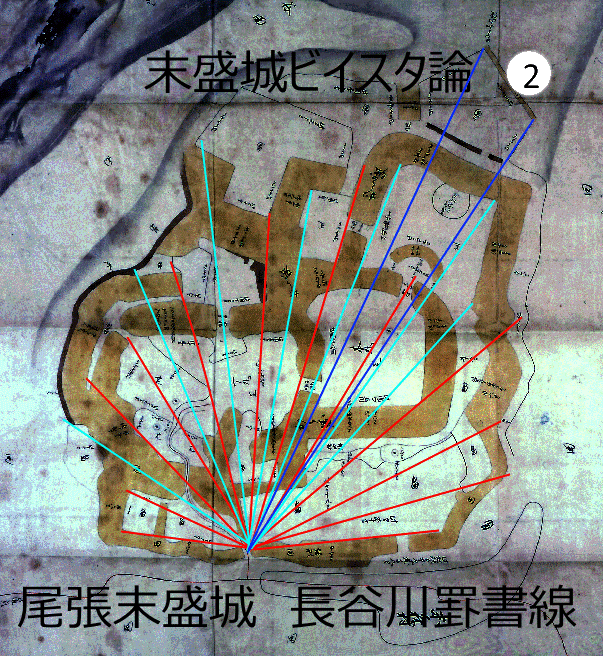

▼御器所東城明治期地籍図

▼長谷川博美 ビイスタ放射線「赤色」挿入考察①

▼長谷川博美 ビイスタ放射線「赤色」挿入考察②

登城海道とは「外城」つまり外郭の街道の意味?

▲耕作地と城郭領域や城下の町割も放射線型縄張を

読み取る事が出来る。また小字「中屋敷」地割等も

著者罫書き線の青線のラインに適合する。

▼長谷川博美 ビイスタ放射線 御器東城 考察①

▼長谷川博美 ビイスタ放射線 御器東城 考察②

新庄直頼の正室:佐久間盛重の娘とあります盛重は

桶狭間合戦で丸根砦を守って玉砕した佐久間大学盛

重で永禄3年桶狭間合戦で佐久間氏はビイスタ工法

を丸根砦に採用していますか?

◆長谷川

丸根砦とは単純な円郭式の砦の様に一見みえますが

詳細に調査検討しますと「放射型縄張」や「扇型縄張」

がな、繊細検証すると佐久間盛重の縄張が判明する。

◆長谷川 2カ所

◆質問者

佐久間大学盛重の息子はだれですか?

◆長谷川

盛重の長男は信長の家臣で加賀尾山城主「後の金沢城」

の『久間玄蕃盛政』に相当致します。

◆質問者

天正11年賤ケ岳合戦の佐久間玄蕃盛政の陣城

「行市山城跡」にはビイスタ測量法が存在を

致しますか?

◆長谷川

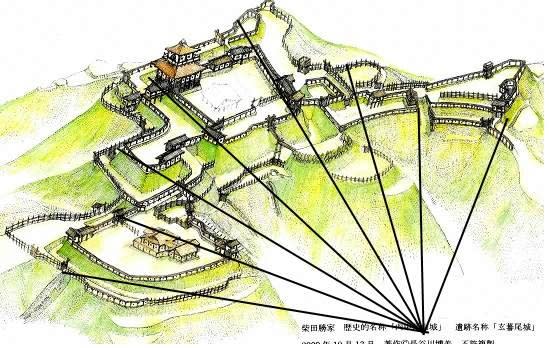

行市山城址には幾何学的ビイスタ測量法が存在します。

◆質問者

◆質問者柴田勝家の先妻は佐久間重盛であり勝家から見て

佐久間玄蕃盛政は甥に相当致します。柴田勝家は

ビイスタ工法を天正11年1583年の賤ケ岳の合戦に

使っていますか?

◆長谷川 「放射型ビイスタ」 使っています。

内中尾山城/玄蕃尾城 天正11年1583年柴田勝家築城

◆対談者

柴田勝家天正11年1583年玄蕃尾城ビイスタ素晴しい!

元来は柴田勝家の主君は織田信長でありません信長の

弟で末森城織田信勝の家老でしたが稲生の戦いで信長

に敗れ主君を信勝から信長へ変えましたね!さてさて

『信長公記』には末森の城は尾張としては「山城」と

書いています。もしかすると末森城にもビイスタ工法

が存在するのではないのでしょうか?

◆長谷川

古図では末森城とは非常に美しい「扇型縄張」です!

◆長谷川

非常に用意周到で完璧に近い「扇型ビイスタ縄張」です。

◆長谷川

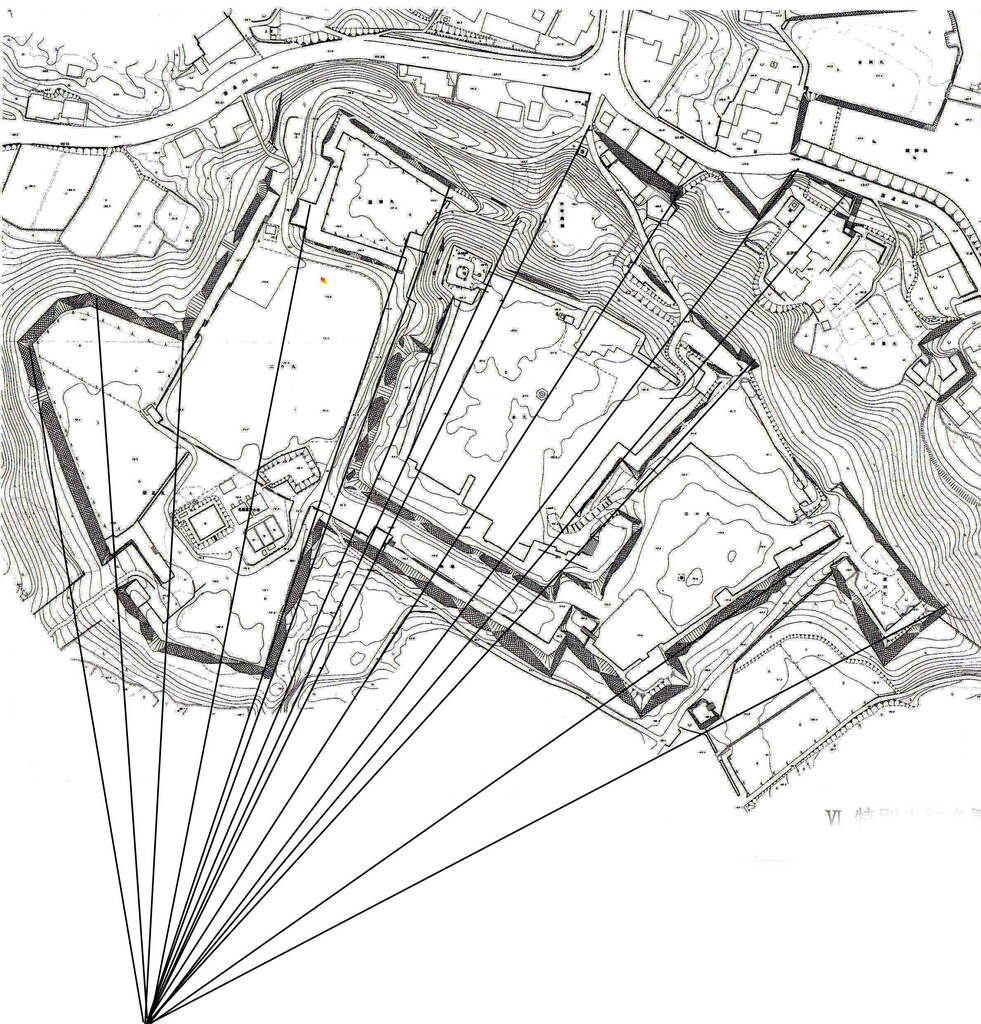

尾張中村出身の藤吉郎秀吉は太閤となり肥前の

名護屋「なごや」に肥前名護屋城を晩年築城を

致します。秀吉の生家からは那古野「なごの」

が近所にあり九州において秀吉は那古野の頃

を追憶して自ら人生を振り返っていた事でしよ

う。藤吉郎の肥前名護屋城もやはり扇型に縄張

しています。「扇型ビイスタ工法」を展開して

おります。▼肥前名護屋城「扇型ビイタ工法」

◆秀吉の兄弟 羽柴秀長の城もやはりビイスタ工法を使う。

◆長谷川

父が浅井氏家臣の新庄直昌で息子の新庄直信頼を

ウィキペディア(Wikipedia)より引用すると。

天文7年(1538年)、近江国坂田郡朝妻城主新庄直昌

の長男として生まれた。 天文18年(1549年)、父が37歳

のときに江口の戦いで戦死し、11歳で後を継いだ。『浅井

三代記』によると、浅井氏と六角氏の間で揺れ動いていた

が、最終的には戦国大名・浅井長政に従った[5]。 元亀元年

(1570年)の姉川の戦いでは浅井側の第四陣を構成して戦

っているが、その後、同2年(1571年)2月に浅井方の南方

の拠点佐和山城の磯野員昌が降伏して開城し、織田方の

丹羽長秀に朝妻城が攻められたことから、直頼も開城して

軍門に降った[5]。 織田家では江北を任された羽柴秀吉の

与力とされたが、坂田郡の支配を強めた秀吉によって次第

に家臣化された。 天正11年(1583年)、賤ヶ岳の戦いに

従軍し、近江坂本城を守備した。この頃、山崎城3万石に

封じられていたというが、時期ははっきりしない[5]。天正

19年(1591年)に近江大津城1万2,000石に移封されるが、

嫡男・直定の所領と併せて2万4,000石ともいう[6]。秀吉の

馬廻を務め[5]、同年11月、三河吉良狩猟のときに直定と共

に秀吉に随従した[6]。また、伏見城普請を分担[6]。 文禄

元年(1592年)、文禄の役には、直定(新三郞)が兵300

を率いて朝鮮へ渡海した。 文禄3年(1594年)5月23日、

肥前名護屋城にて明使沈惟敬が秀吉に謁見した際、直頼は

長谷川守知、尼子三郎左衛門[8]、三上与三郎と共に御酌通

之衆として次室の末席に控えていた[9]。同年10月、大和宇

陀城主に移封され[5]、同4年(1595年)、摂津高槻城に移

封され、3万石に加増されたが、この頃、秀吉の御伽衆に

も列する[6][5]。 慶長3年(1598年)、秀吉の死に際して

遺物金十枚を受領[6]。 慶長4年(1599年)、徳川家康が

上洛した際に、加藤清正、浅野幸長と共に家康の伏見屋敷

を警護した[10]。 慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いでは

西軍に与し、東軍の筒井定次の留守部隊を押しのけて伊

賀上野城を占拠し、そのまま籠城した[6][10]。『寛政重修

諸家譜』には、当初は東軍に与しようとしたものの、周囲

の大名全てが西軍に与していたため、やむなく西軍に属し

たと書かれている[10]。急を知らされた筒井定次が帰国し

対峙したため、定次の息を人質とする和睦を結んで退去し

た。(『伊乱記』)「上野城の戦い」も参照戦後処理に

て改易となり、新庄父子の身柄は蒲生秀行の預かりとな

った[10]。慶長9年(1604年)1月15日、家康に召されて

駿府に入り、赦免を受け、江戸の徳川秀忠に拝謁して、

常陸国行方郡・河内郡・新治郡・真壁郡・那珂郡、下野

国芳賀郡・都賀郡・河内郡の8郡において、3万300石を

与えられ、後に行方郡麻生に立藩した[10]。 慶長13年

(1608年)12月26日、法印に叙され、宮内卿を称す

[10][6]。慶長17年(1613年)12月19日に死去。享年75。

直定が跡を継いだ。

脚注[編集]

1. ^ 号は蔵斎。秀吉に仕える。

2. ^ 同じ坂田郡の堀秀村の養子。

3. ^ 松平忠直の家臣。

4. ^ 実は佐久間盛政の娘。

5. ^ a b c d e f g 谷口 1995, p. 210.

6. ^ a b c d e f g h 高柳 & 松平 1981, p. 125.

7. ^ 尊朝法親王の『唐崎松記』に「文武世にすぐれ、

五常もをのづから備わりたる人」と賛辞が載っている[5][6]。

8. ^ 秀吉の馬廻の組頭。

9. ^ 『松浦古事記』による。

10. ^ a b c d e f 堀田 1923, p. 286.

参考文献[編集]

- 堀田正敦国立国会図書館デジタルコレクション 「秀郷流新庄」 『寛政重脩諸家譜. 第5輯』 國民圖書、1923年、286-287頁。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1082718/152 国立国会図書館デジタルコレクション。

- 谷口克広; 高木昭作(監修) 『織田信長家臣人名辞典』 吉川弘文館、1995年、210頁。 ISBN4642027432。

- 高柳光寿; 松平年一 『戦国人名辞典』 吉川弘文館、1981年、125頁。