勿来の関と言えば普通は、いわき市にある勿来の関を思い浮かべるのが一般的でしょう。

「なこそ」とは、「来ることなかれ」という意味になります。

誰に対して来るな!!というのか?

多賀城に国府が置かれ、ここから北は朝廷の力が及ばぬところといいますか、政権には属さない者たちが生活していました。

いわゆる、まつろわぬ人々です。 一般的には蝦夷と呼ばれた人々のことを指します。

つまり、この関所から南には蝦夷は来ることなかれ、という事になりますでしょうか。

実は十数年前から、この関所について気になっていました。

名所を案内するバスガイドさんたちも気になって、利府の町役場に電話をしましたが職員はわかりません!と答えるだけでした。

利府町の教育委員会がちゃんと管理していたのでしょうけど、一般の職員は知らなかったという事でしょうね。

それでは、いわき市の勿来の関はどうなるの?? ということになりますが、今ではいわき市にあったとされる菊田の関が勿来の関に置き換えられ人々に伝えられてきたということみたいです。

ここが本当の「勿来の関」という事になるのではないでしょうか?

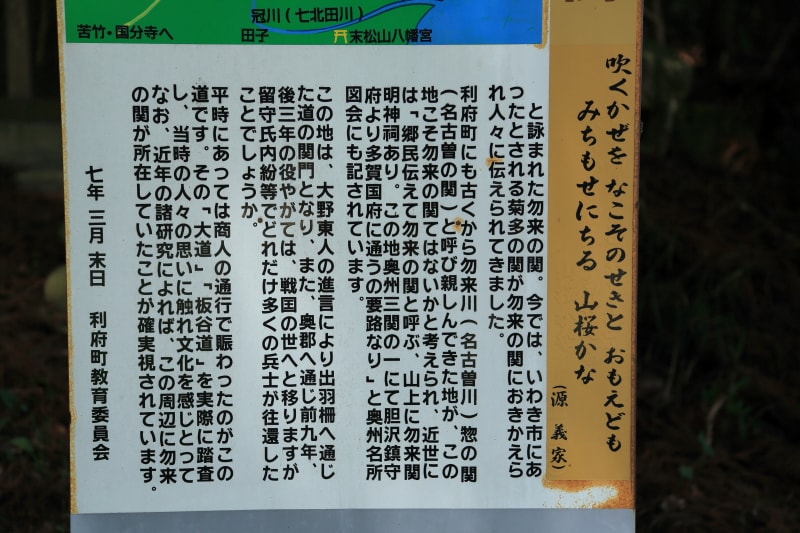

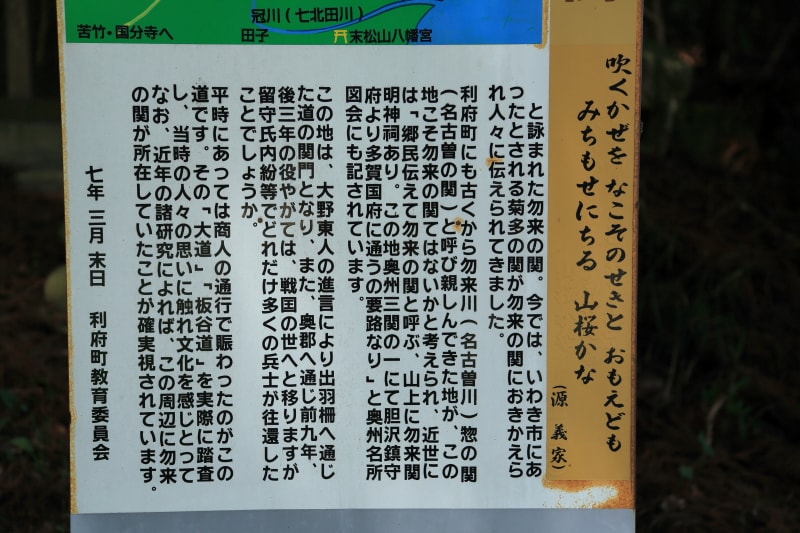

利府街道を仙台方面に向かうと利府ジャス(イオン)の手前右側に上記の看板が見えます。

勿来神社の碑

江戸時代に伝右衛門なる人が願主になって、昔からの言い伝えにより建てたといわれています。

明治十四年の文字が・・・

吹くかぜを なこそのせきと おもえども みちもせにちる 山桜かな

(源 義家)

利府町にも古くから勿来川(名古曽川)惣の関(名古曽の関)呼び親しんできた地が、この地こそ勿来の関ではないかと考えられ、近世には「郷民伝えて勿来の関と呼ぶ、山上に勿来関明神祠あり。この地奥州三関の一にて胆沢鎮守府より多賀国府に通う悪路なり」と奥州名所図会にも記されています。

この地は、大野東人の進言により出羽柵へ通じた道の関門となり、また、億郡へ通じ前九年後三年の役やがては、戦国の世へと移りますが留守氏内紛等でどれだけ多くの兵士が往還したことでしょうか。

平時にあっては商人の通行で賑わったのがこの道です。

その「大道」「板谷道」を実際に踏査し、当時の人々の思いに触れ文化を感じとってなお、近年の諸研究によれば、この周辺に勿来の関が所在していたことが確実視されています。

七年三月末日 利府町教育委員会

「なこそ」とは、「来ることなかれ」という意味になります。

誰に対して来るな!!というのか?

多賀城に国府が置かれ、ここから北は朝廷の力が及ばぬところといいますか、政権には属さない者たちが生活していました。

いわゆる、まつろわぬ人々です。 一般的には蝦夷と呼ばれた人々のことを指します。

つまり、この関所から南には蝦夷は来ることなかれ、という事になりますでしょうか。

実は十数年前から、この関所について気になっていました。

名所を案内するバスガイドさんたちも気になって、利府の町役場に電話をしましたが職員はわかりません!と答えるだけでした。

利府町の教育委員会がちゃんと管理していたのでしょうけど、一般の職員は知らなかったという事でしょうね。

それでは、いわき市の勿来の関はどうなるの?? ということになりますが、今ではいわき市にあったとされる菊田の関が勿来の関に置き換えられ人々に伝えられてきたということみたいです。

ここが本当の「勿来の関」という事になるのではないでしょうか?

利府街道を仙台方面に向かうと利府ジャス(イオン)の手前右側に上記の看板が見えます。

勿来神社の碑

江戸時代に伝右衛門なる人が願主になって、昔からの言い伝えにより建てたといわれています。

明治十四年の文字が・・・

吹くかぜを なこそのせきと おもえども みちもせにちる 山桜かな

(源 義家)

利府町にも古くから勿来川(名古曽川)惣の関(名古曽の関)呼び親しんできた地が、この地こそ勿来の関ではないかと考えられ、近世には「郷民伝えて勿来の関と呼ぶ、山上に勿来関明神祠あり。この地奥州三関の一にて胆沢鎮守府より多賀国府に通う悪路なり」と奥州名所図会にも記されています。

この地は、大野東人の進言により出羽柵へ通じた道の関門となり、また、億郡へ通じ前九年後三年の役やがては、戦国の世へと移りますが留守氏内紛等でどれだけ多くの兵士が往還したことでしょうか。

平時にあっては商人の通行で賑わったのがこの道です。

その「大道」「板谷道」を実際に踏査し、当時の人々の思いに触れ文化を感じとってなお、近年の諸研究によれば、この周辺に勿来の関が所在していたことが確実視されています。

七年三月末日 利府町教育委員会

何で仙台では勿来の関の知名度が無いのだろうかと考えていましたが、石碑だけだっ

はたとは・・・・・。

それと勿来神社として鎮座してますが、祭神は久那戸大神なのでしょうか。大変興味深いですね。

私も折を見て行ってみたいと思います

祭神なついては触れられていませんでした。

実は、ここのことを書いた本が地名学会の人の手で出版されたのですが、まだ買っていません。利府ジャスコの本屋さんにはあったのですが、多賀城にはありませんでした。

購入できたら、追記したいと思います。

意味合いから、考えるとクナトノ大神が自然だと思いますね。

記事にも書きましたが、昔からなんでここに勿来の関があるのか不思議で、利府町に問い合わせたことが本当にありました。

答えは記載の通りです。

私、歴史が好きで(詳しくはありませんが(^^;))岩切周辺をブラ歩く企画を考えてます。

ネットで勿来の関を調べているうちに、ひーさんの記事にたどり着きました。

とても読みやすい記事だなと思い、グループの人にも紹介したいと思いまして。

私のフェイスブックでシェアさせていただくことをお許し願いたい。

突然で不躾なお願いなのですが、よろしくお願いします。

こんなブログでよかったらどうぞ広めて下さい。

岩切付近の記事もありました。ご存知だと思いますが、塩竈神社の志波彦神社は元々岩切の八坂神社にあったものです。今でも小さな社がありますが、昔は冠川神社と言いました。そこの七北田川を昔は冠川と言ったそうです。あの土手沿いを多賀城の新田の方に来ると石がありまして伝説があるんですよ。

カテゴリーの多賀城に入っていたと思います。

身近な歴史は楽しいですね。

私は多賀城に住んでいるんですが、住んでいながらも気が付かない史跡が沢山あり、調べるたびに新たな発見があって面白いですね。

ひーさんの岩切、多賀城の記事、ゆっくりと参照させて頂きます。

フェイスブックに上げさせ頂きました。

どうもです!

詳し神は、当会HPをご覧ください。

江戸時代の平均歩速で、江戸から京都まで東海道は

十四日、江戸からいわきまで、いわきから利府まで

を算定して、源師頼の「はつかあまりになりにけり

きょうやなこそのせきをこえらん」にピッタリなのはどこでしょう。又、室町期を描いた「太平記大全

」には、明確に「名古曽関を打ち越えて岩城郡に至る」とあります。また「奥州名所図会」には、「久那土神は来勿度神なので勿来に縁している」と。

洒落で付けた文字です。(東奥紀行の一作による)

奥州名所図会より前の事です。又奥州名所図会の各所に赤水の名が出ています。又作者は八幡宮神官です。

八幡太郎の歌に「勿来」の漢字を使っています。

明らかに盗作と思います。詳しくは当HPをご覧ください。この図会以前に利府説を語るものはありません。

「神書にいわく」の所をよくよく読んでみてください。わかっていただけると思います。

いわきの勿来は有名でそれで良いのではないでしょうか。

文献は100%ではありませんから参考までに、これは記紀も同じですがね。

伊達氏仙台藩が参勤交代に要した日数は7泊8日です。

あまりにも掛かりすぎですね。???

東京からいわきなら直線で185kmです。

東京から仙台までの直線距離は349kmで、それなのにそんなに時間がかかるでしょうか。

研究会の多くの人は疑問に持たなかったのでしょうか? 一つにこだわらず、多方面から考えると面白いのではないでしょうか。