全国神社名鑑

全国神社名鑑  雨漏り師匠ご提供

雨漏り師匠ご提供ちなみに、これを持って県内を行脚するべし!

と無言の指令が……

と無言の指令が……早速、使わせて戴きます。

鼻節神社 (はなぶしじんじゃ)

鎮座:宮城県宮城郡七ヶ浜町花渕浜誰道一

鎮座:宮城県宮城郡七ヶ浜町花渕浜誰道一 祭神 猿田彦命:例祭旧九月二十八日

祭神 猿田彦命:例祭旧九月二十八日祭神は岐神(ふなどのかみ)である猿田彦命とされている。

元文3年(1738年)記の『鼻節大明神の御縁起』によれば、鼻節神社の社名は、猿田彦命の鼻が高く、節があったことに由来するとしている。

同様の記述が『鹽社由来追考』・『鹽竈社神籍』・『鹽竈神社社誌』にも見られると言う。

神紋 丸に塩竈桜

神紋 丸に塩竈桜神紋は塩竃桜となっているが、後程、千木と堅魚木の写真をお見せしますが、そこには十六菊がある。

菊の紋章をあしらう神社は国弊社を中心に少なくありませんが、その多くは宮内庁から菊花紋章を賜ったわけではなく、天皇家の紋章として正式発表される以前から使用していたものです。

建物 本殿流造り一坪

建物 本殿流造り一坪流造の構造は、切妻造・平入であり、屋根には大社造同様の優美な曲線が与えられる。

この点で直線的な外観の神明造と異なる。

側面の破風は懸魚などで修飾され、優美な曲線を描く。

屋根の勾配はきつくなく、前面に長く流れるように伸びる蓑甲(みのこう)から向拝にかけての曲線を強調する。

境内 1820坪 末社二社

境内 1820坪 末社二社 社宝 古銅印「国府厨印」(こくふくりやのいん)

社宝 古銅印「国府厨印」(こくふくりやのいん)明治初年(1868年)に社殿を修復した際、境内において、陸奥国府・多賀城で使用されていた国府厨印(こくふくりやのいん)が発見されている。

神事として旧六月一日四キロの海底にある大根神にあわびを献ずる。

神事として旧六月一日四キロの海底にある大根神にあわびを献ずる。東・西大根神社は花淵崎の東沖7kmの海底にある、南北2.5km、東西2.5kmの大根岩岩礁を境内とする神社で、猿田彦命・大海津見神・住吉神を祭神とする。『鹽竈社神籍』によれば鹽竈神社14末社の1つであるとしているが、『鹽社由来追考』では大根神社を14末社の1つとする説もある、と紹介している。

これについては、後ほど・・・

由緒

由緒塩竈神社と祭神を同じくし、上古この地に御舟で上陸されたのに始まる。

光仁天皇宝亀元年現在の地に移社した。

延喜式内名神大社で、鎌倉時代には国府多賀(多賀城)の主厨で花渕城主の崇敬篤く、社殿の造営祭事の興行のことが続いた。

明治五年村社に列した。

鼻節神社は第六代孝安天皇の御代(前392~前291)に、岐神(ふなどかみ)として猿田彦命を花淵浜吼坊ヶ崎に勧請して、神社を創建したと伝えられている。舒明天皇の御代(630)に、神事を行い、

光仁天皇の御代(770)に、垂水山(誰道)に遷座した。

都より神官が下向して祓清めたという記録があり往時の鼻節神社が霊験あらたかで朝廷の尊信を受け、また民間の信仰も厚かったようです。

予明天皇の代には由緒正しき名神社のひとつに数えられていた。

また、「枕草子」でも「はなふちの社」と記されていることから、都でも知れ渡っていた神社でもあった。

さて、由緒に触れていると、限がないのでこの辺にしておきます。

ちょっと歩くと朱塗りが眩しい一の鳥居が見えてきます。

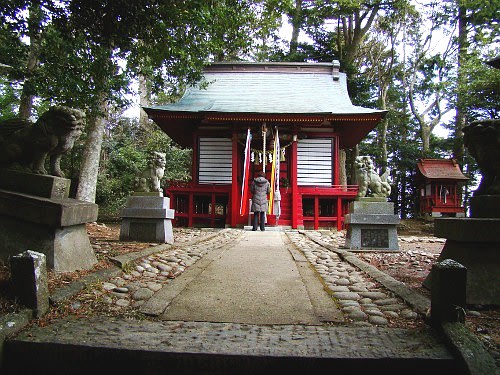

鬱蒼とした樹木の中の階段を登り二の鳥居をくぐります。

鳥居の柱の上部は鉄のギブスに囲われ補強されていました。

通常鳥居の柱は、高さの3分の1程地中に埋められてます。

笠木に反増があり貫が柱から出ているので、明神鳥居ですね。

分岐点がありました。

右は表参道ですが普通の山道で左は裏参道ですが石畳の道です。

当然正式にと思えば、表参道を選びますので下りてみることに・・・

そうです、下るのです。

すぐにピン!と来ました。

表参道の長い階段を上る為に、一旦下に降りるのです。

しかし、こちらは山道で、先日の雪&雨で悪路の為撤退し裏参道から…

二番目の鳥居の神額です。

裏参道から行きましたが、一旦下に降り、表参道の鳥居からご案内しましょう。

三の鳥居です。

おっ!! 神額が三角です。 これは外には見られませんね。

延喜式内/鼻節神社の文字が

打ち寄せる波の音が大きく聞こえます。 右を見るとそこはもう海です。

さて、気を取り戻して・・・・階段登らないと・・・

1.2.3.4.5・・・・70・・・80・・90・・・100・・・110・・・

いやいや、たまげだ ここまで153段あった~たぶん・・・一五三かぁ

こえ~

こえ~

やっと拝殿です。

長くなりましたので、ここで一旦切らせていただきます。

つづきはこちら

「この岬から正面の島へ、白い大蛇が海を渡り、それを見た者は気がふれる」とあります。

叔父の話では、つい最近、昭和の40年代にはあったそうです。(事実未確認。ですが、その人がそうだよ。と言われた事があり、その人は杖を突いて歩いておりました。一晩でそうなったそうです)

船から岬へと行く為の表参道ですが、登りと下りで、階段の数が変わっているとも言われております。これは、どうでしょうか?

塩竈神社は延喜式ではありません。塩竈神社敷地内にあります「志波彦神社」(一番駐車場側の神社)が延喜式社ではありますが、多賀城に程近い南宮から移転させております。(現在の利府のはずれだと思いますが、これ記憶ですので、確かではないのかもしれません。移転は事実でございます)

さすれば、鼻節神社の歴史の古さが判るような気がいたします。

花渕浜には「三島」姓が多く。「三島」という姓の由来が「三島神社神主と繫がりがある」という姓名辞典に、掲載されておりますが、これも何か繫がりがあるのではないかと勝手に推察している次第でございます・・。

ある朝、表参道を一人で海まで下っておりましたら、しっかり転びました・・いてぇぇぇぇ!

三角の神額、初めてみました。

素晴らしい入り江の風景ですが、詰まれたテトラポッドが風景を台無しにしている気もします。

防波ということから、必要なのでしょうけれど。

ピラミッドの代表される

トライアングル パワ~

関係あるのかな? (^_-)~☆

白蛇伝説は見つかりませんでした。

地元に受け継がれている伝説又は民話なのでしょうかね?

気になり古い本もパラパラ捲りましたが、この辺のことは書いていませんでした。

頭に入れておきます。

三島姓ですか・・菖蒲田には親戚が居るのですが、花渕には知り合いが居ませんでした。

七ヶ浜の姓では、やはり伊藤・加藤・阿部のイメージですね。

自然の姿が一番いいですよね。

人間は、自己中なのかも知れませんね。

珍しいですよね。あーさんの意見も聞きたいところです。

初めてみました。

貴・奥方、家人Tと同じようなコートをお召しなので一瞬ビックリィ ww

三角神額 珍しいです。

調べてみよう!

それと、三の鳥居の転びが他に比して大きいのも気になります。

狛犬a,bが居るんですね。

次回が楽しみぃ ♪

去年久しぶりで表から参拝したときに見つけて

ありゃぁ~!いづのこまにこだものこしぇだんだべがぁ~?

とたまげました。

よっくど見れば、明らかに機械彫りの篆書体で

金泥も鮮やかだし

けっこう新しいっちゃねぇ・・・

んでも、誰考えたんだが判んねげんともなかなかの品格があって

も少し潮風に晒されっと、あんべいぐ風格でっと思うなぁ・・・

ところで、七ヶ浜には西国ゆかりの苗字がけっこうあるよ

これは、太平洋岸の出っ張り(大きな岬)のある所ではよくあることで

宮城県では七ヶ浜や牡鹿地方、本吉地方なんかにも多いようだな・・・

七ヶ浜には伊予大三島や遠州三島に因む三島の他にも

紀州に因む紀野国や熊野水軍の末裔らしき鈴木も多いし

浦戸の長南、牡鹿石巻辺りの平塚とか

本吉気仙沼地方の畠山なんかもそうかもな・・・

拝殿までの道程が険しそうですね。

鳥居の1と2まではよく見かけますが

鳥居3までとは歴史を感じます。

それと(白蛇伝説)にも興味があります。

次回は続きですね・

楽しみに待っています。

後から付いたのですか?

といっても、破損して無くなったのでしょうから・・・復元したとすれば、以前も三角の石だったんださね。

篆書体もめずらしいっちゃね。

確かに岬の入り江は船が着けやすいかも?

水軍・・・ありえますね。

そうそう、鈴木も多い。

流されて来たのか? 逃げて来たのか? 新天地を求めて来たのか?

それも面白い話ですね。

七ヶ浜町史には面白い記事は、ありませんでしたか?