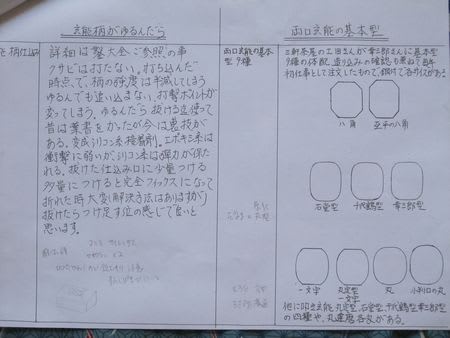

台打ち角度治具づくりについて:8寸勾配用

鏡及び2枚仕込みの刃口角度=70度

押し切り機だと45度までしか切れないので90度-8寸勾配の角度で

定規を作成。(刃は寝かせずにテーブルを回して切る)

それを定規に8寸勾配カット(刃、テーブル共90度で切れる)

あるいは材料に直接墨付けをして、その墨を狙ってカット。

テーブルと同じ高さの馬を使い、先端が左側にずれない程度の

ストッパーがあれば、殆ど目見当でも安定して切れる。

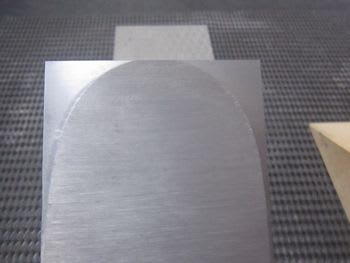

この要領でカットして出来上がった角度定規(8寸勾配)

墨付け定規と必ず同じセッティングでカットすれば厳密に8寸勾配

になっていなくてよいと思う。

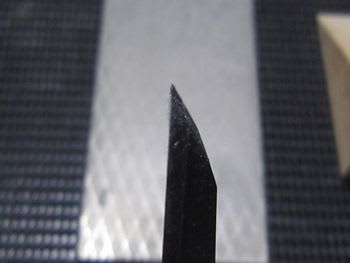

刃厚のテーパー分8寸勾配より寝た角度

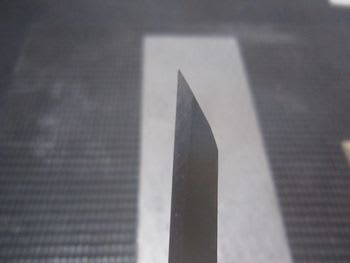

並べるとこのくらい違う

裏側に滑りとめのペーパーを貼る

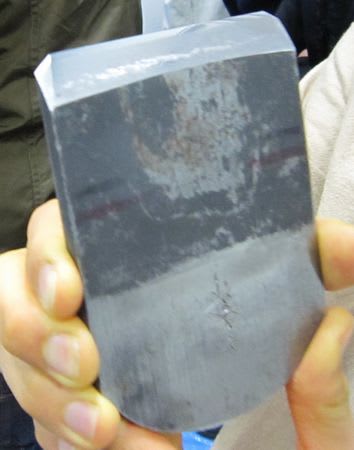

8寸勾配1枚刃だとこれだけの角度定規使用

逆勾配(80度)の台直し鉋の場合

鏡及び2枚仕込みの刃口角度=70度

押し切り機だと45度までしか切れないので90度-8寸勾配の角度で

定規を作成。(刃は寝かせずにテーブルを回して切る)

それを定規に8寸勾配カット(刃、テーブル共90度で切れる)

あるいは材料に直接墨付けをして、その墨を狙ってカット。

テーブルと同じ高さの馬を使い、先端が左側にずれない程度の

ストッパーがあれば、殆ど目見当でも安定して切れる。

この要領でカットして出来上がった角度定規(8寸勾配)

墨付け定規と必ず同じセッティングでカットすれば厳密に8寸勾配

になっていなくてよいと思う。

刃厚のテーパー分8寸勾配より寝た角度

並べるとこのくらい違う

裏側に滑りとめのペーパーを貼る

8寸勾配1枚刃だとこれだけの角度定規使用

逆勾配(80度)の台直し鉋の場合