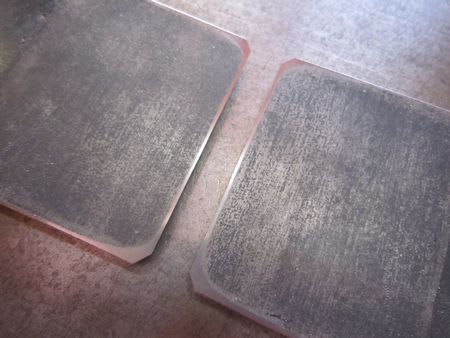

裏出しレールに続いて刃の方も到着。見ての通り見事な裏出し

下手に触ってこの状態を壊さない様に、作ったご本人に電話でアドバイスして頂いた。

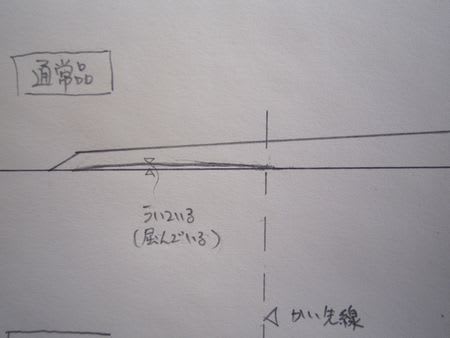

Q砥石にどこまで掛ければよいか?

A普通の刃みたいに屈んでいないので、カイサキまで砥石に乗せても頭の方は当たらない。逆に刃先だけで当てない方が良い。

Q糸裏をキープするコツは?

A縦裏(脚)はどうしてもいずれ太くなりますよ。

との事。

画像では見づらいがこの様にベタッと置いてもカイサキより上の頭の部分は浮いていて、必要な部分が平らになっている。

更に後日台打ちした際に気付いたのだが、2枚の刃がほぼ同寸法で出来ていて、お互いの台を入れ替えても少し直せば使える精度が出ている。

以前仕事場にお邪魔した際も、目の前でグラインダーを使い刃を成形して貰ったのだが、フリーハンドでやったにも関わらず全て刃角28度 傾きも全くなかった。慣れてるとは言え驚きの身体能力である。

ところで今回55ミリを2丁作って頂いたのだが、この直後にこのサイズの鉋まとまって出回った。黒裏作るの大変らしいので、沢山作った中から1番良いものを内に送って貰ったのでは!?と勝手に想像している。