明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします。ではさっそく・・・

今年の全国削ろう会信州伊那大会のプレ大会として、昨年9月に伊那市でミニ削ろう会・研修会が行なわれた。

今回のお題は「寸八鉋の直し方」講師に5寸鉋でお馴染みの栗原 郁夫氏。

今回のお題、前日まで気が付かなかったのだが、以前私が上條会長にリクエストした内容にまるまる答えて頂いたものだった。

前日の懇親会で栗原氏の隣りに座ったのを機にその事が発覚。その後色々と為になる話をして頂いたのだが、幹事役の緊張感と酔っぱらったせいで、残念ながらあまり覚えていない。

それでも「明日、必ずねじれた刃とレールと槌を持ってきなさい」と念押しされたのでなんとか用意する事が出来た。

まずは台直し:

・60~80番のペーパーを12ミリ厚のガラス板に貼り付けてこする

・刃口周辺をなるべく削らない様に台直し鉋(際台)を使い少しずつ捻じれを直す

・裏すきの深さ10~11ミクロン=アルミ箔を引いて定規を抜けた時にシワが取れるくらい

・当たり所=2点(刃口・台尻) 接地面の巾=刃の鎬面巾~頭の厚み

刃のねじれ直し:

・平らな定盤(ガラス板に100番の耐水ペーパー水貼りし平面修正した金盤)の上で、がたつきチェック※下の画像の様なめくれ・錆等が干渉しているならば先に特製金床(柔らかい)の上で叩いて直しておく。

一般的なレールはそもそも電車が通っても、擦り減らない様に硬く出来ているので、硬すぎて不向き。持っていったレールも焼き戻して硬度下げた物だったが、それでも硬すぎと言われた。玄翁で叩いてキンキン高い音がせずに、ジンジン鈍い音がするくらいが良いようだ。

・割れ防止の為に刃をお湯に3分漬けた後、浮いている方の地金下に0・3厚の銅板を敷きアルミ棒を使い4ポンドハンマーで叩く

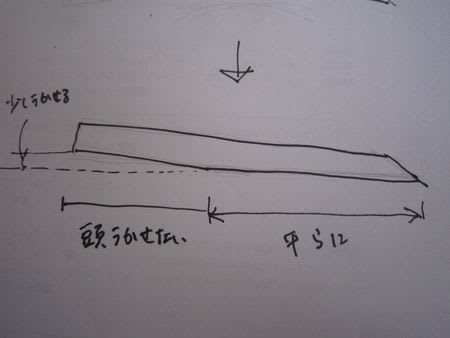

・ベタ裏になっている刃の時はねじれ直し後、両脇の際の屈み付け(=縦裏・脚を出す)の為、左右対称に銅板を敷き同じ様に叩く

○刃先は、刃を立ててダイヤ砥石で1~2回こすった程度に潰す

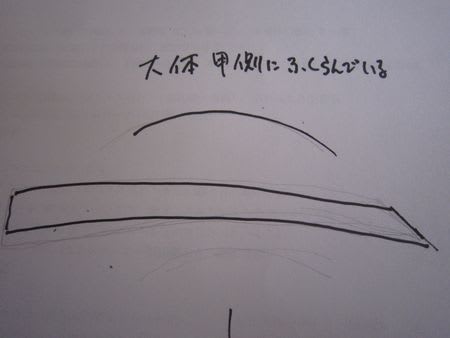

○刃の裏側しか叩かないとの事なのだが、これだとただでさえ曲がった背中側が益々曲ってしまうの気がするので

自分としては、どちらかというと下図の様に逆に曲げたいので、そちらも試してみたい

背中すき直し:縦方向に定規を当てた時、真ん中が膨らんでいるならばヤスリで削る。ここが膨らんでいると台に刃を差した時、ストンと刃口手前まで行かずに変に引っ掛かるので。

裏出し:肘を膝につけて安定さす

刃先多く潰しているので大分手こずられた 普通は40匁で軽く出るとの事

裏すき直し:

後で自分でもう少しやり直してみた。ペンルーターで粗どりし、仕上げにグリーンカーボンの木っ端(マキタのグラインダー用)を使用。

その他応用編として、鑿のベタ裏防止の為、刃先地金側にやはり銅板を敷いて上から叩き、穂をこごませる方法も紹介されていた。