最近読んだ「魂の民俗学~谷川健一の思想」に「天の蛇~ニコライ・ネフスキーの生涯」(加藤九祚、河出書房新社、1976年)のことが載っていたので探して読んでみた。

ネフスキーはロシアのペテルスブルグ大学派遣の官費留学生として1915年(大正4年)に日本にやってきた。すでにペテルブルグ大学東洋語学部中国・日本語科を卒業していた。日本語と日本文化の研究に来たのだが、柳田国男や折口信夫と知り合い、民俗学を研究している。

1919年に小樽高等商業学校のロシア語教師になって、アイヌ文化の研究を始めている。宮古島出身の稲村賢敷と知り合い、宮古島方言を研究を始める。

1922年に大阪外国語ロシア語科に転勤するが、稲村賢敷とともに宮古島へ調査旅行をする。

宮古島へは三度訪問することになるが、「アヤゴの研究」、「美人の生まれぬわけ」、「宮古島子供遊戯資料」、「月と不死」などの論文を発表する。1929年にソ連へ帰国するまで14年間日本に滞在した。その間に日本の女性と結婚した。

ロシアからの留学生というとエリセーエフが有名であるが、ネフスキーも日本の民俗学に多大な貢献をしたといえる。ふたりはどのような接点があったかは定かでない。エリセーエフについては、下記ブログ参照。

http://blog.goo.ne.jp/gooeichan/e/c17100eee6a1cc0a9c797ed7ea00e6a1

ペテルスブルグのエリセーエフ食料品店はネフスキー通りにあるのだが、これは偶然の一致だろう。

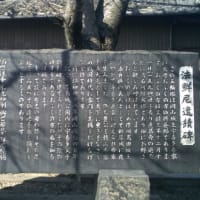

本書の題名の「天の蛇」は、ネフスキーの論文「天の蛇としての虹の観念」のなかで宮古島で虹のことを「天の蛇」とよんでいることに注目して虹の語源が「天の蛇」にあると論証したのにちなんだものである。

蛇については宮古島の説話に「変若水」がある。お月様が人間の長命のために不死の水を、蛇のために死水をよこしたのだが、誤って人間が死水を浴びてしまったというもの。

ソ連に帰国したネフスキーは大学で教鞭を執ったが、1937年に粛清により逮捕されてシベリアの収容所に送られ、1945年に死亡した。エリセーエフは1920年に国外に亡命して、天寿を全うしているのに比べ、可哀想だ。

ネフスキーはロシアのペテルスブルグ大学派遣の官費留学生として1915年(大正4年)に日本にやってきた。すでにペテルブルグ大学東洋語学部中国・日本語科を卒業していた。日本語と日本文化の研究に来たのだが、柳田国男や折口信夫と知り合い、民俗学を研究している。

1919年に小樽高等商業学校のロシア語教師になって、アイヌ文化の研究を始めている。宮古島出身の稲村賢敷と知り合い、宮古島方言を研究を始める。

1922年に大阪外国語ロシア語科に転勤するが、稲村賢敷とともに宮古島へ調査旅行をする。

宮古島へは三度訪問することになるが、「アヤゴの研究」、「美人の生まれぬわけ」、「宮古島子供遊戯資料」、「月と不死」などの論文を発表する。1929年にソ連へ帰国するまで14年間日本に滞在した。その間に日本の女性と結婚した。

ロシアからの留学生というとエリセーエフが有名であるが、ネフスキーも日本の民俗学に多大な貢献をしたといえる。ふたりはどのような接点があったかは定かでない。エリセーエフについては、下記ブログ参照。

http://blog.goo.ne.jp/gooeichan/e/c17100eee6a1cc0a9c797ed7ea00e6a1

ペテルスブルグのエリセーエフ食料品店はネフスキー通りにあるのだが、これは偶然の一致だろう。

本書の題名の「天の蛇」は、ネフスキーの論文「天の蛇としての虹の観念」のなかで宮古島で虹のことを「天の蛇」とよんでいることに注目して虹の語源が「天の蛇」にあると論証したのにちなんだものである。

蛇については宮古島の説話に「変若水」がある。お月様が人間の長命のために不死の水を、蛇のために死水をよこしたのだが、誤って人間が死水を浴びてしまったというもの。

ソ連に帰国したネフスキーは大学で教鞭を執ったが、1937年に粛清により逮捕されてシベリアの収容所に送られ、1945年に死亡した。エリセーエフは1920年に国外に亡命して、天寿を全うしているのに比べ、可哀想だ。

>偶然ではありません。

エリセーエフ食料品店については倉田保雄の「エリセーエフの生涯」を読んで知っています。

このエントリでは、ネフスキーとエリセーエフのことを書いていますので、ネフスキー通りにエリセーエフ食料品店があることが偶然の一致であろうと言っているのです。

ネフスキーとエリセーエフは直接関係なかっとようですから。