山門入って左側の庭で見た白梅

蝋梅もまだまだ

観梅に行かれる方はもう少し暖かくなってからがおすすめです。

門前でおぜんざい食べてもまだ一時間以上あるので、もう一度境内に戻ってじっくり参拝。

境内から出るときに事情話して、もう一回戻ったら拝観無料にしてねと頼んでおいたのだった。

山門入って、階段上が金堂で、左側に霊宝館のたて看板ありますが、右手に手水舎。

先の星塚巡礼では、最後に訶梨帝母天(カリテイモテン)を参拝してして締めくくるとあったが、観心寺の鎮守社がどこにあるかわからなかった。

予習してない他のメンバーはみな金堂で最後の参拝したと言ってました。

おぜんざい食べながらゆっくり境内図を見て探したら、

訶梨帝母天堂は、手水舎の奥、拝殿のまっすぐ後ろにあった。

拝殿から池越しに後ろということは、拝殿で拝む対象がこの訶梨帝母天堂ということ?

観心寺の鎮守社

訶梨帝母天堂

創建年代未詳で、興国5年(1344年)に焼失し、後村上天皇の命により楠木正行(くすのきまさつら)が再建した。

鎮守神、訶梨帝母天は鬼子母神。

ここではお姿を見ることはできませんが、

滋賀県大津の三井寺で訶梨帝母天像にお目にかかりました。

2014-11-25

三井寺のべんべんと 訶梨帝母倚像

それにしても、星塚の最後がなぜ、鎮守神の訶梨帝母天を参拝なんでしょうね。

鎮守社ということは、このお寺ができる前からこの地の地元神だったとか?

バス停では観心寺の次が「鳩の原」で、同行の友人は「鳩を献上してたりして」なんて言うてました。

Wikiで見たら、ほんまにそうでした。

このあたりは

旧石器・縄文・弥生時代から人が暮らした形跡が出土していて

3世紀頃 - 大師山遺跡では高地性集落が営まれていた

古墳時代とかも渡来人が多く暮らした地域だったようです。

699年(文武天皇3年) 錦部郡鳩原の犬養広麻呂、

白鳩献上。鳩原村の名の由来となる

701年?704年(大宝年間)役小角により雲心寺(のちの観心寺)が創建したとされる。

金堂には今度は靴を脱いで上がらせてもらったので、心行くまでゆったり礼拝することができました。

如意輪観音像のお姿は4/17-18でないとお目にかかれませんので、ネットで画像もらってきました。

張り紙に、撮影は遠慮したので、うろ覚えで

『目先の結果にとらわれてはいけない。仏様は私たちよりも、遥かに遠い先を見通してらっしゃる。仏様を信じて、今をしっかり生きなさい』

みたいなこと書かれてまして、ほんまやなぁ~といったとたん、「コン」と音がした。

あれまぁ、そうやでとお返事しはったみたい。

何のことはない、座るときに背中のリュックを下ろして置いていたのが倒れて賽銭箱にあたった音でした^^

観心寺ですから 「心を観る」

みるという漢字はいっぱいあって、

見る 診る 看る 視る 観る

金堂の内陣には、曼荼羅が描かれた大きな板が両側にあり、いろいろ哲学的思索にふけりながら拝見しました。

落とした切符を取り戻すのに、そのバスを待つために、たまたま振り降りた時間。

とても有意義な参拝となりました。

駆け足で参拝すると見落としてた建物の一つ一つにもいろいろな歴史が刻まれてました。

境内の右手に→

楠木正成公首塚の案内あったので開山堂裏に回ってみると

楠木正成の軍旗「非利法権天」

1336年

建武の新政から離反した足利尊氏方と戦った湊川で討死。

勝った足利尊氏は、楠木正成の首級を遺族へ届けたと伝えられており、観心寺に送られ首塚として祀られています。

新政後、三重塔建立を発願するも討死したため完成せず初層のまま、

後代に屋根の小屋組みと茅葺の屋根が架けられ現在に至る

建掛塔。

観心寺は楠木氏の菩提寺でもあり楠木正成公とゆかりが深いのでした。

8-15歳までこの寺の中院で勉学し、後に建武の新政のおりに後醍醐天皇の命で観心寺金堂の造営工事の監督。

その金堂は大阪府下最古の国宝建築物として残されています。

楠木正成は、

空海の四恩の教えを身につけました。

父母の恩「天から降った命でもない、地から湧いた命でもない、親を縁として頂いている」

国王の恩-私たちがこの日本の国に住まわせていただいているのも、日本という国が平和なればこそ

衆生の恩-生きとし生けるものすべてを衆生、これによって自分が今ここに生かされている

三宝の恩-そういう教えを伝えてきた仏法僧に感謝

楠木正成の姉の子供が能の観阿弥だそうで、いろいろ日本の歴史も秘密も知ってたんでしょう。

詳しくは、管主さんのお話でご覧ください→

こちら

南朝第二代の後村上天皇の行在所ともなっていて、後村上天皇陵も境内にありましたが、雨だったし薄暗くて不気味だったので行きませんでした。

最後に「

北斗の塩」という観心寺の清めのお塩を賜る。

観心寺で一つずつ御祈祷したもので神仏用や盛り塩、清めのお塩だけでなく食用としてももちろん使え結構美味しいと書かれてます。

バス停で15:12に来るバスをかなり前から待ちました。

家に戻ってから、拝観のしおりを見て気になったことふたつ。

天邪鬼

天邪鬼の土鈴

本物は、霊宝館でみられるようです。

無料の宝物館ですけど重文の仏像様がいっぱいあって見応えあるらしい。

しおりには、

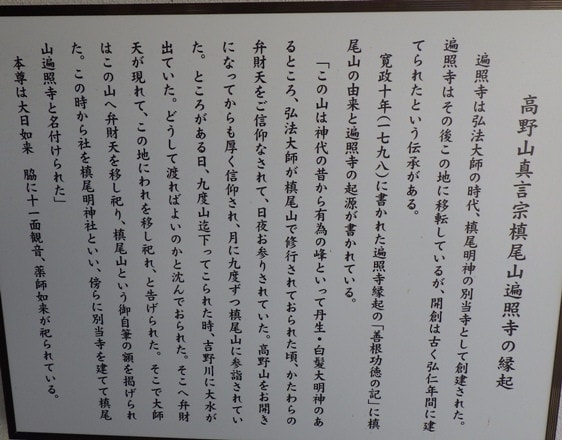

高野山真言宗 遺跡本山 観心寺と記されています。

遺跡本山は、ゆいせき本山と読むのですね。

何それ? だったので調べてみました。

お大師さまに特にご縁のあるお寺のことで、日本でわずか2ケ所

神護寺(京都市右京区)、観心寺(大阪府)

ちなみにランク的には

総本山-金剛峯寺(和歌山県高野町)

大本山-寳壽院(和歌山県高野町)

次に、遺跡本山、別格本山、準別格本山と続きます。

すごいお寺だったのでした。

まだまだ全部見切れてませんから、またチャンス作って拝観したいです。

最後に、五木寛之氏の百寺巡礼(第六巻 関西)によれば、

「正面に金堂。その手前には平らな石。これは「礼拝石」と呼ばれているものだ。

空海がこの石のあたりに座って空の北斗七星を礼拝した、と伝えられる聖なる場所である。

そのとき、空海の祈願によって天から七つの星が降ってきたので、空海は それを祀って、中心に本尊の如意輪観音座像を置いた。

これは、密教の図像にある「

七星如意輪曼荼羅」を境内に構成したものだという。いわば「星の曼荼羅」である。

この七つの星塚には、それぞれ舌をかみそうな名前がついていた。

貪狼星、巨門星、禄存星、文曲星、廉貞星、武曲星、破軍星。

観心寺にはむかしから、この七つを巡拝して無病息災や厄除けを願う、という風習があったらしい。

「星に願いを」というあたりは、なかなかロマンチックな信仰である。」

『椿説弓張月』より崇徳上皇が讃岐で崩御し、怨霊になる瞬間を描いた一場面(歌川芳艶画)

『椿説弓張月』より崇徳上皇が讃岐で崩御し、怨霊になる瞬間を描いた一場面(歌川芳艶画)

飛鳥仏

飛鳥仏

円空作

円空作