蝉丸神社は、逢坂峠から大津に下ると旧東海道沿いに3社あります。

住所は3社とも大津市内ですが、

大谷にある蝉丸神社は逢坂峠の京都側、関蝉丸神社の分社です。

旧東海道沿いの小さな広場、左奥に「蝉丸大明神」の石燈籠が両脇に立ってます。

由緒には以下のように書かれてあります。

「当社は天慶9年(946・平安中期)、蝉丸を主祭神として祀る。

蝉丸は盲目の琵琶法師と呼ばれ、音曲玄翁の神として平安末期の芸能に携わる人々に崇敬され、当宮の免許によって始めて興行することが出来た。

その後、万治3年(1660・江戸初期)に現在の社殿が造営され、街道の守護神として猿田彦命と豊玉姫命を併せ祀っている」

急な石段を上がった所の鳥居をくぐり右に曲がると舞楽殿、その奥に透塀に囲まれて本殿。

古びた社殿の右手に小さな祠ありましたが、どなたが祀られているのかわかりませんでした。

こちら蝉丸神社は、蝉丸を主祭神とすることからしても、名前どおり本来の蝉丸神社なんでしょう。

逢坂峠を下る途中にある「関蝉丸神社」上下2社は、

嵯峨天皇(在位809~23)のときに猿田彦命と豊玉姫命を祀られ、

円融天皇(在位969~984)の代に蝉丸を合祀したとされています。

関蝉丸神社は、上・下二社をもって一社を構成していて

上社は旧片原町に鎮座し「坂頭の社」「関大明神蝉丸宮」とも称し、

下社は旧関清水町に鎮座し「坂脚の社」「関清水大明神蝉丸宮」とも称します。

関蝉丸神社については稿を改めます。

さて、先の記事でもふれたように、蝉丸は坊主めくりで有名な札です。

蝉丸ルールというローカルルールがある地方もあるようです。

私が子供の頃はどんなルールだったかもう記憶のかなたですが、

それでも蝉丸という名前とその歌だけは覚えていました。

これやこのゆくもかえるも別れつつ知るも知らぬも逢坂の関

確かに、逢坂峠は山城国と近江国の国境で、ココから畿内と畿外を分かちます。

この関から東を坂東、東の国。

いずれも異界であり他界です。

逢坂峠に坐す関明神も、境を守る塞の神、悪霊の侵入を防ぎ土地を鎮める神です。

蝉丸に代表されるような峠に住む人々は、その塞の神に仕える司祭者であったともいわれています。

蝉丸は盲目ということで普通の人ではなかったのです。

異形者は町を追われるのです。

『関清水大明神縁起』では、蝉丸は醍醐天皇(在位897~930)の皇子で

盲目であるため王宮に居ることがかなわず逢坂山にただ一人流刑の身となった…

京都新聞「ふるさと昔語り」(136)蝉丸と逆髪

蝉丸は平安時代前期の歌人であり、琵琶の名手でもありましたが、生没年不詳です。

さまざまな伝説が残されています。

能の「蝉丸」も有名です

一般的に能では、怨霊として登場するシテが供養をうけて、最後には成仏して退場するというものが多い。

しかし、蝉丸は最後まで悲嘆の中にいるという意味では残酷な能といえるらしいです。

蝉丸の墓が福井県丹生郡越前町にあります。

諸国を流浪の果て、越前に来て陶の谷にたどり着いた蝉丸はやがて病気になり

「私が死んだら七尾七谷のまん中に埋めてくれ」と遺言し亡くなった。

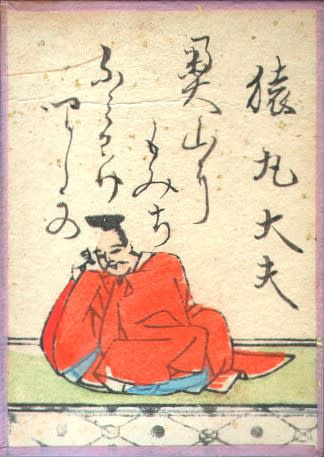

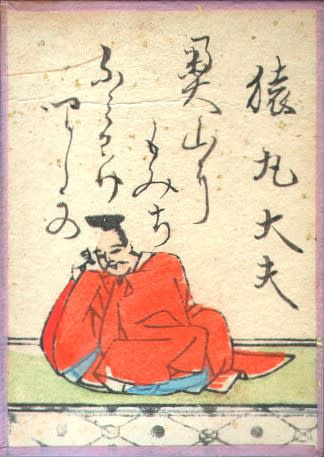

蝉丸の名前から連想繋がりで、小倉百人一首の5番目に猿丸大夫の歌があります。

奥山に紅葉ふみわけなく鹿のこゑきく時ぞ秋はかなしき

猿丸大夫も三十六歌仙の一人とされていても、蝉丸同様、生没年不明です。

以前、滋賀県の瀬田から岩間寺に参詣して宇治田原に出る途中で猿丸神社を通り過ぎました。

綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字粽谷44

お参りはしませんでしたがとても印象に残っています。

猿丸は名前、大夫とは神職のひとつ。

特に神楽や奉納舞のような芸能で神様にお仕えする職業なのですが、

あまりにも正体不明なので、政変で敗れた皇子の世を忍ぶ名前だとか、

没落した皇族や有力政治家だった人物が名前を出せないでいる、などと憶測されてきました。

蝉も猿も、名前にしてはなんか不思議でひっかかるものがあります。

「蝉丸 猿丸」で調べていると 以下PDFがヒットしました。

蝉丸を探せ - むかしの日本講演

出雲の山の民かも と書かれてありました。

とても興味深いです。

蝉丸の墓がある福井県丹生郡越前町は、江戸時代中期に越前国葛野藩(かずらのはん)があったところ。

8代将軍徳川吉宗は、綱吉から越前国丹生郡3万石を与えられた。

そしてなんと、福井県丹生郡越前町織田(おた)が織田家ゆかりの地。

この越前織田庄で1800年の歴史を持つ劔(つるぎ)神社の神官を務めた忌部氏が先祖です。

織田信長は祖先にゆかりのある越前の獲得に執念を燃やし幾度も越前攻略を企てた。

たかが百人一首、されど…

なんかありますね~

住所は3社とも大津市内ですが、

大谷にある蝉丸神社は逢坂峠の京都側、関蝉丸神社の分社です。

旧東海道沿いの小さな広場、左奥に「蝉丸大明神」の石燈籠が両脇に立ってます。

由緒には以下のように書かれてあります。

「当社は天慶9年(946・平安中期)、蝉丸を主祭神として祀る。

蝉丸は盲目の琵琶法師と呼ばれ、音曲玄翁の神として平安末期の芸能に携わる人々に崇敬され、当宮の免許によって始めて興行することが出来た。

その後、万治3年(1660・江戸初期)に現在の社殿が造営され、街道の守護神として猿田彦命と豊玉姫命を併せ祀っている」

急な石段を上がった所の鳥居をくぐり右に曲がると舞楽殿、その奥に透塀に囲まれて本殿。

古びた社殿の右手に小さな祠ありましたが、どなたが祀られているのかわかりませんでした。

こちら蝉丸神社は、蝉丸を主祭神とすることからしても、名前どおり本来の蝉丸神社なんでしょう。

逢坂峠を下る途中にある「関蝉丸神社」上下2社は、

嵯峨天皇(在位809~23)のときに猿田彦命と豊玉姫命を祀られ、

円融天皇(在位969~984)の代に蝉丸を合祀したとされています。

関蝉丸神社は、上・下二社をもって一社を構成していて

上社は旧片原町に鎮座し「坂頭の社」「関大明神蝉丸宮」とも称し、

下社は旧関清水町に鎮座し「坂脚の社」「関清水大明神蝉丸宮」とも称します。

関蝉丸神社については稿を改めます。

さて、先の記事でもふれたように、蝉丸は坊主めくりで有名な札です。

蝉丸ルールというローカルルールがある地方もあるようです。

私が子供の頃はどんなルールだったかもう記憶のかなたですが、

それでも蝉丸という名前とその歌だけは覚えていました。

これやこのゆくもかえるも別れつつ知るも知らぬも逢坂の関

確かに、逢坂峠は山城国と近江国の国境で、ココから畿内と畿外を分かちます。

この関から東を坂東、東の国。

いずれも異界であり他界です。

逢坂峠に坐す関明神も、境を守る塞の神、悪霊の侵入を防ぎ土地を鎮める神です。

蝉丸に代表されるような峠に住む人々は、その塞の神に仕える司祭者であったともいわれています。

蝉丸は盲目ということで普通の人ではなかったのです。

異形者は町を追われるのです。

『関清水大明神縁起』では、蝉丸は醍醐天皇(在位897~930)の皇子で

盲目であるため王宮に居ることがかなわず逢坂山にただ一人流刑の身となった…

京都新聞「ふるさと昔語り」(136)蝉丸と逆髪

蝉丸は平安時代前期の歌人であり、琵琶の名手でもありましたが、生没年不詳です。

さまざまな伝説が残されています。

能の「蝉丸」も有名です

一般的に能では、怨霊として登場するシテが供養をうけて、最後には成仏して退場するというものが多い。

しかし、蝉丸は最後まで悲嘆の中にいるという意味では残酷な能といえるらしいです。

蝉丸の墓が福井県丹生郡越前町にあります。

諸国を流浪の果て、越前に来て陶の谷にたどり着いた蝉丸はやがて病気になり

「私が死んだら七尾七谷のまん中に埋めてくれ」と遺言し亡くなった。

蝉丸の名前から連想繋がりで、小倉百人一首の5番目に猿丸大夫の歌があります。

奥山に紅葉ふみわけなく鹿のこゑきく時ぞ秋はかなしき

猿丸大夫も三十六歌仙の一人とされていても、蝉丸同様、生没年不明です。

以前、滋賀県の瀬田から岩間寺に参詣して宇治田原に出る途中で猿丸神社を通り過ぎました。

綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字粽谷44

お参りはしませんでしたがとても印象に残っています。

猿丸は名前、大夫とは神職のひとつ。

特に神楽や奉納舞のような芸能で神様にお仕えする職業なのですが、

あまりにも正体不明なので、政変で敗れた皇子の世を忍ぶ名前だとか、

没落した皇族や有力政治家だった人物が名前を出せないでいる、などと憶測されてきました。

蝉も猿も、名前にしてはなんか不思議でひっかかるものがあります。

「蝉丸 猿丸」で調べていると 以下PDFがヒットしました。

蝉丸を探せ - むかしの日本講演

出雲の山の民かも と書かれてありました。

とても興味深いです。

蝉丸の墓がある福井県丹生郡越前町は、江戸時代中期に越前国葛野藩(かずらのはん)があったところ。

8代将軍徳川吉宗は、綱吉から越前国丹生郡3万石を与えられた。

そしてなんと、福井県丹生郡越前町織田(おた)が織田家ゆかりの地。

この越前織田庄で1800年の歴史を持つ劔(つるぎ)神社の神官を務めた忌部氏が先祖です。

織田信長は祖先にゆかりのある越前の獲得に執念を燃やし幾度も越前攻略を企てた。

たかが百人一首、されど…

なんかありますね~

うなぎが吊るされた写真を見たときに

私には縊られた八岐大蛇に見えてゾッとしました。

その時に「彦火々出見尊と豊玉姫は大津シノ宮で神上がられたとなっています。」と

コメントしていますが

本日偶然に三井寺の金堂の検索で以下のHPを見つけてさらにゾッとしました。

http://www.tukinohikari.jp/jinja-siga/ootsu-sekisemimaru-simo/index.html

園城寺境内女性変死体が自分が最初に

八岐大蛇の封印が解けたと理解した場所なのですが

周辺の三尾神社 長等神社も八岐大蛇の気配が濃厚です。

私が以前書いた『素戔嗚尊と八俣大蛇 No320』の記事を覚えていますか?

この封印の範囲が上記HPによると大津シノ宮の推定地だそうです。

さらにこのHPは先日「関蝉丸神社」で検索したときにも

一度開いていました。

龍王の娘の豊玉姫がここで神あがりしたという伝承は

とりもなおさず豊玉姫が

八岐大蛇の祭祀のヒントとなっていることを教えてくれました。

同時に蝉丸神社についてももう少し調べる必要がありそうです。

その地を平定した部族のシンボル的英雄を祀られてることと多いでしょう。

また逆に滅ぼした相手側を弔うこともありますでしぃう。

祟りを怖れて封印するみたいな。

こうして見ていくと、蝉丸神社や猿丸神社は、何か変。

まず名前が普通じゃない。

どうやら実在は確かそうでも伝説一杯で生存年代が確定できない。

それでいて百人一首などを通じ現代人の心の奥底に深く浸透してるのも不思議。

ある意味、松尾芭蕉もそうですね。

江戸時代だから生きた痕跡しっかり残ってるのかしら。

東海道を歩いた印象の一番最初に、あのウナギはためくこいのぼりのような画像を選んでしまった。

なんか霊的感応を無意識に感じてたのかもしれません。

蝉丸神社も初めて参拝してうらぶれた雰囲気が想像を越えていました。

その暗さは寒気がするイヤなものではないのですが、

あきらかにしなければならないような衝動につながります。

さてリンク貼ってくださったサイト、私もこれをみて一気さんのブログにコメントしたのでした。

きっと教えていただけるに違いないと。

関蝉丸神社は、先に豊玉姫と猿田彦が平安時代初めに祀れました。

そして180年近く経って蝉丸が合祀されてます。

先に祀った嵯峨天皇って空海の時代?

関蝉丸神社の確か上社近辺で弘法大師の何かみました。

撮影画像をさがしてみます。

この杜山悠氏は1961年から3回連続して

直木賞候補になられているようです。

http://homepage1.nifty.com/naokiaward/kogun/kogun45MY.htm

書評を読むと実に惜しいです。

さてこの『蝉丸を探せ』を読んでいて

三角寛の著作『サンカ選集』を思い出しました。

この方もかなり影響を受けておられるように感じます。

三角寛氏は大分県出身でした。

さて江戸時代以前に土地を移動しない民のほとんどは

山の民だったわけでして

海神族の穂積氏を追っかけても穂積の地名伝承地は

山の方が多いくらいで

山の民サンカという固有民族については

私は少なからず疑問を抱いています。

しかしながら海人族に対して

鉱山に携わる山人族がいたことは事実でしょう。

しかし土蜘蛛等を調べていっても

固有民族としては繋がっていきません。

もし鉱山丹生に携わる山民がムカデ信仰で

海人族や琵琶湖住人が蛇・龍神信仰だと仮定すると

猿丸が山民であることには疑問符がつきます。

二荒山神と赤城山神との戦いで

猿丸はムカデとなった赤城神の左目を射抜いて

戦いに勝っています。

これは俵藤太のムカデ退治を思い出させます。

私にとって興味深いのは

ここで突如としてこの文章に平将門の乱が出てくることです。

御存じのように平将門はムカデ退治の俵藤太こと

藤原秀郷に追討されます。

平将門はまさにムカデといっていいでしょう。

俵藤太を祀る勢多橋龍宮秀郷社の由緒書きでも

ムカデは平将門のこととなっているそうです。

私のブログ『入鹿・将門の首塚 No211』を参考にすると

「平将門の最後は寛朝僧正の加持祈祷により

突風がおこり将門の馬が棹立ちになり無防備になった瞬間に

矢が目に命中し絶命したという。

風が勝敗を左右しているが

神霊的には龍神の力によるものと思われる。」

と記載しています。

成田山新勝寺の八大龍王神の神徳によるものでしょう。

ところで将門を破るには七の封印を避ける必要がありますが

これからの記事は私のブログの

『初心に戻って六殿宮参拝』に何故かつながっていきます。

不思議なことに六殿宮に祀られる

武蔵国の六孫王大権現を検索していて

六孫王が龍となって子孫を守るという話が出てきて

なぜ龍神信仰を六孫王が持つに至ったのかを考えてみると

やはり将門の妙見信仰に対して

八大龍王神の加護を受けたので

六孫王は龍神信仰を持つようになったと

考えることも出来ると思いました。

とにかくムカデと龍神の対立は間違いありませんね。

しかしこのムカデの呪いは強力です。

かつての日本人によっては当然知ってることだったのでしょか。

名所旧跡というわけでもなく、ココというところで芭蕉が訪れてたということを知りいつも驚かされます。

なぜ現代の日本人は知らないのでしょう。

明治政府のせいですか?

ところで蝉丸が「七尾七谷のまん中に埋めてくれ」と遺言したこと。

これもなんかワケアリげですね。

七尾七谷とは何か微妙に関連がありそうですね。

もしかしたら三上山のムカデは長いと言っても

山を7巻き半でハチ巻にちょっと足りないという洒落がありますが、

七尾七谷とは三上山の大ムカデのことでしょうか?

猿丸大夫がでてきました。

平将門はじめ同時代を生きた人々だったのでしょうか