【タパスの和食化】

『和食化するフォッカチオ』でも掲載したが、デジタル革命の進展で料理領域でのボーダレス化が進ん

でいる。もっとも "日本列島は文化の袋小路"だから牛肉をすき焼きに、パンはカレーパンやアンパンに

アレンジしてきたから驚くことでもないが、今夜はスペインのオードブルの「タパス」。勿論、タパス

またはタパ(Tapa)は、スペイン料理の様々なアペタイザー。冷製料理(オリーブとチーズ混ぜ合わせ

等)または温製料理(小イカフライ等)があるというが、日本で言う「おつまみ」という言葉がぴった

りする小皿料理で、会話をしながら食事をするのに向いているから、仕事終わりの赤提灯向きの居酒屋

料理でもある。タパスの立食の国もあるとか、スペインではバルによって無料で出すところもあり、日

本でも事情は同じだ。

※代表的な料理は、(1)アセイトゥーナス(Aceitunas):オリーブ(2)アドボ(Adobo):肉や魚

介類のマリネ料理(3)アルボンディガス(Albóndigas):ミートボール(4)アイオリ(Allioli):

ニンニク、油、および塩のみ、現在はニンニク入りマヨネーズの形態で、ニンニクの効いたペーストで

パン、ジャガイモ、魚、肉、またはグリルした野菜に添える(5)アトゥン・エスカベチャード(Atún

escabechado):ツナのエスカベチェ(6)バカラオ(Bacalao):塩鱈を非常に薄く切り、パン、トマト

と共に供する(7)ボケロネス(Boquerones):白アンチョビの酢漬け(ボケロネス・エン・ビナグレ

boquerones en vinagre)またはフライ(7)カバージャ・エン・エスカベチェ(caballa en escabeche)

:タイセイヨウサバのエスカベチェ(8)カラマーレス・フリートス(Calamares fritos )または ラ

バス(rabas):イカのリング揚げ(9)カナペ(Canapé)カナッペ(10)カルネ・メチャーダ(Carne

mechada ):牛肉を柔らかくなるまでじっくりと煮込んだ料理など。

※伝説では、タパの習慣はカスティーリャ王国の賢王アルフォンソ10世の時代に、ワインと小量の料理

を食事の間に摂ることで病気から回復したことから始まったとか。健康を取り戻した王は、居酒屋がワ

インを客に出す際、必ず軽食または「タパス」を伴うことを命じ、この命令は酒を飲むための法の抜け

道となったというが、タパは「蓋をする」を意味する動詞「タパル」(tapar)に由来するという(タッ

パウェア)。

この料理ベースを"ガーリックとオリーブ油"として、和食化となれば"味噌と醤油"となる。ここで"酢と

卵" はとっておきの日本発のマヨネーズや独自文化の豊富な発酵食品のがあるので、残りは、チーズ・ミルクと

いった乳製品をどう加えるということになる。また、日本わさびをのぞいた香辛料は共通するものとして考えてア

レンジ・タパスを看てみよう。イカ・タコ・ツナ・イワシ・アユ・カニ・エビなど豊富な魚介類はすしネタやたこ焼き、ソ

ーセージ、明太子(これは朝鮮由来か)などのアレンジがあり、ハーブ類をのぞいた野菜・根菜・豆類も豊富だし

改めて、体系化の必要性?を感じてしまったほどだ。印象的だったのが「高菜のアヒージョ」(下写真)。

【オールソーラーシステム完結論 Ⅱ】

昨夜のつづきになるが、製膜条件をいじらずに、半導体の粒径を独立して制御する接合構造に関するロ

ーム株式会社の光電変換装置と製造方法の、原子スケール・量子スケールデバイスの先端接合技術の、

新規考案例を補足紹介しておきたい。

Ib族元素とⅢb族元素とⅥb族元素でなる、カルコパイライト構造の半導体薄膜のCuInSe2(CI

S系薄膜)、または、これにGaを固溶したCu(In,Ga)Se2(CIGS系薄膜)を光吸収層に用

いた薄膜太陽電池は、高いエネルギー変換効率を示し、光照射等による効率の劣化が少ないという利点

がある。下図は、そのCIGS系の薄膜太陽電池のセル構造例である。ここでは、SLG(ソーダライ

ムガラス)基板1上にプラス側の下部電極となるMo電極層2が形成され、そのMo電極層2上にCI

GS系の光吸収層3が形成され、その光吸収層3上にZnSなどからなるバッファ層4を介してマイナ

ス側の上部電極となるZnO:Alなどからなる透明電極層6が形成されている。図中、7はプラス側

の外部引出し電極を、8はマイナス側の外部引出し電極をそれぞれ示す。CIGS系の薄膜太陽電池の

量産には、このようなセル構造が同一基板上にモノリシック(一体的)複数配設するモジュールである。

また下図(a)や(d)は、従来の、CIGS系薄膜太陽電池セル製造法のデバイスの概説断面図だ。

(a)のように、まず、SLG(ソーダライムガラス)基板100上にプラス側の下部電極となるMo

(モリブデン)電極層200が形成される。 次に、(b)のように、Mo電極層200上に、組成制御

したp-型を示す、CIGS系薄膜の光吸収層3を形成。次に、(c)のように、その光吸収層3上に

CdSのバッファ層400を形成、そのバッファ層400上に、不純物がドーピングしたn+型を示す、

マイナス側の上部電極ZnO(酸化亜鉛)の透光性電極層500を形成する。 次に、(d)のように、

メカニカルスクライブ装置でZnOの透光性電極層500からMo電極層200まで一括してスクライ

ブ加工し、薄膜太陽電池の各セルが電気的に分離(すなわち、各セルが個別化)する。このスクライビ

ング工程では、レーザスクライビングによるセル特性の劣化という不都合が生じ、太陽電池のセルは、

メカニカルスクライビング装置で電気的に分離されので機械的に加圧剪断加工する方法が用いられてい

る。

ところで、ローム社の新規考案(特開2004-115356、特開2007-123720、特開2011-151271、特開2014-

120628)は、この化合物半導体薄膜材料の高い光吸収係数と、可視光から近赤外光までの広い波長域に

渡って高い感度特性に着目し、この材料を、セキュリティカメラ(昼間は可視光をセンシングし、夜間

は近赤外光をセンシングするカメラ)や、個人認証カメラ(外光の影響を受けない近赤外光で個人認証

するためのカメラ)、車載カメラ(夜間の視覚補助や遠方の視野確保等にために車に搭載されるカメラ)

用のイメージセンサ利用について検討。CIS系薄膜(CuInSe2)を例にとると、暗電流(逆バイア

ス時にPN接合に流れる電流)が大きい――例えば、-0.8Vの逆バイアス時に、1×10-3A/cm2 程

度の暗電流が流れ、シリコン系材料よりも6桁大きく、1千Lux(ルクス)以下の弱い光は不検出とな

る――メカニカルスクライビング時に化合物半導体材料の結晶にダメージや欠陥が生じ、PN接合の

界面に複数のエネルギー準位が発生し大きな暗電流原因であることを突き止める。すなわち上図(d)

で、PN接合の界面(空乏層の境界:点線で示される)の端部(図中、丸で囲んで示されるA,B部分

)が、メカニカルスクライビングされて露出するCIGS薄膜300の側壁に到達。メカニカルスクラ

イビング面は、結晶のダメージが大きく、不要な界面順位が存在する。この部分で、PN接合のリーク

電流が増大する。

また、Gaを固溶したCIGS系薄膜の形成では、膜質の悪化、リーク電流の増大の観点から、550

℃による成膜が一般的である。550℃よりも低温で形成した場合、粒径が小さくなり、暗電流特性が

悪化する(半導体集積回路の耐熱限界は400℃程度)。このため、基板の温度や化合物半導体を構成

する原子の組成比を変更し粒径を大きくする必要がある。さらに、CIS系薄膜とCIGS系薄膜は、

可視光から近赤外光までの広い波長域にわたって高い感度特性をもつが、短波長側(紫外光)の感度が

悪いため、より広範囲の波長域における画像形成には不十分である。これらの問題を解決するには、製

膜条件をいじらずに、半導体の粒径を独立して制御する接合構造(下図:光電変換装置の要部を説明す

るための断面図 クリック!)を考案する必要があった。

【符号の説明】

1 光電変換装置 2 基板 4 透明電極層 5 微細な凹凸構造 10 下部電極層 12 回路部

13 化合物半導体層 14 バッファ層 16 ソース層 17 ドレイン層 18 ゲート電極

19 層間膜 23 溝 42 i-ZnO膜 43 n-ZnO膜 81 光電変換装置 91 光電変換装

置 101 (下部電極層の)表面 191(A) (層間膜の)露出面

この構成によれば、微細な凹凸構造の形状(ピッチ、深さ等)に合わせてカルコパイライト構造の化合

物半導体の粒径を変更できる。このため、微細な凹凸構造が形成された部分での粒径を、化合物半導体

層の製膜条件から独立し制御できるので、少なくとも下部電極層に微細な凹凸構造が形成されているた

め、粒径をできる限り大きく制御することで、量子効率を向上させると共に、暗電流が低減できるよう

になる。さらに、微細な凹凸構造は、光電変換装置に限らず、ベースとなる基材上にカルコパイライト

構造の化合物半導体層が積層された接合構造を含む各種アプリケーション――電気伝導、熱伝導、表面

積の制御が必要なアプリケーションに適用することができる。具体的には、カルコパイライト構造の化

合物半導体層が使用された触媒は、反応物との接触部分に適切な段差ピッチの微細な凹凸構造で、でき

る限り小径なカルコパイライト構造の化合物半導体を成長させ、触媒の表面積を広くすることができ、

反応効率を向上する。

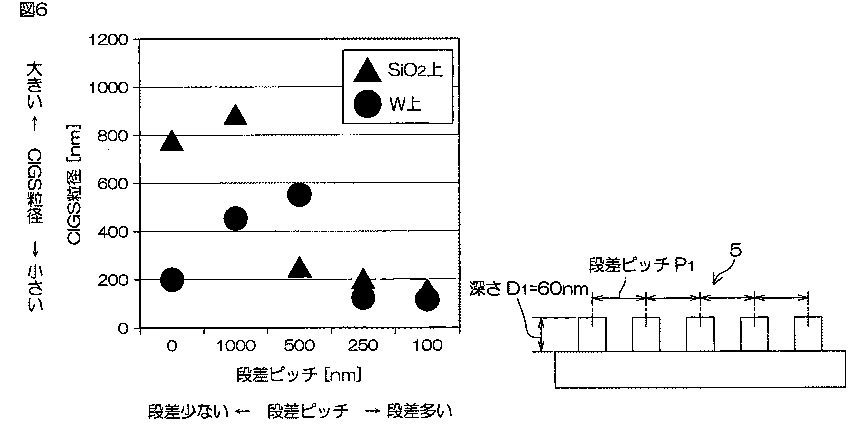

図6 微細な凹凸構造によってCIGS粒径を制御できることを証明する図

【解説】上図は、微細な凹凸構造5によってCIGS粒径を制御できることを証明するための図である。

この例では、まず、深さD1=60nmの断面視四角形状の微細な凹凸構造5を、ピッチP1(段差ピッチ)

=0nm(つまり、微細な凹凸構造なし)、1000nm、500nm、250nmと100nmと変えて、タン

グステン(W)およびSiO2それぞれの上に形成したサンプルを作製。次に、各サンプルの上にCI

GS系半導体を成長させ、その粒径を測定。この図から、タングステン上のCIGS系半導体の粒径は

1000~500nmの範囲で段差ピッチが細かくなる(段差が多くなる)に伴い、微細な凹凸構造5が

ない場合(粒径=約200nm)よりも大きくなることがわかる。たとえば、最大で約3倍の600nm程

度まで大きく制御できる一方、500~250nmの範囲で微細な凹凸構造5がない場合よりも小さくな

り、250nm以下では、微細な凹凸構造5がない場合よりも小さな粒径で横ばいであることもわかる。

SiO2上のCIGS系半導体の粒径は、1000nm未満で段差ピッチが細かくなる(段差が多くなる)

に伴い、微細な凹凸構造5がない場合(粒径=約800nm)よりも小さくなることもわかる。たとえば、

最小で約0.25倍の200nm程度まで小さく制御できる一方、1000nm以上では、微細な凹凸構造5が

ない場合よりも大きくなることがわかる。この結果から、この実施形態では、微細な凹凸構造5の段差

ピッチを500~1000nmに設計することで、下部電極層10上のCIGS系半導体の粒径をできる

限り大きく制御できる一方、微細な凹凸構造5の段差ピッチを1000nm未満(具体的には、100~

500nm)に設計することで、層間膜19の露出面191(A)上のCIGS系半導体の粒径をできる

限り小さく制御できる。したがって、下部電極層10上の粒径を大きく制御しつつ、層間膜19上の粒

径を小さく制御するには、たとえば、375nm~750nmであることが好ましい。

図19(a)光電変換装置の製造方法をテスト構造に適用した結果の暗電流密度(A/cm2)とCu/

Ⅲ族比との関係、(b)基板上にMoおよびCIGSを積層したテスト構造の一例のSEM写真。

【ヘラクレスの火遊び―宇宙安保戦略】

政府は7日、宇宙の安全保障分野に関する利用指針となる「国家安全保障宇宙戦略(日本版NSSS)

」を策定する方針を固めたと報じた。人工衛星からの海洋監視など宇宙分野での日米連携の強化を打ち

出し、宇宙の軍事利用を加速する中国をけん制する狙いがある。政府は、年内にNSSSを取りまとめ、

年末の日米防衛協力の指針(ガイドライン)改定に反映させたい考えだ。NSSSには、不審な衛星や

宇宙空間を浮遊する宇宙ゴミを探知する宇宙状況監視や、海面の状況や船舶などの動向を把握する海洋

状況監視体制の整備などが盛り込まれる見通しだ。このため、日本から豪州にかけて周回して測位を行

う日本の準天頂衛星と米国の測位衛星のデータや日米の情報収集衛星の画像の共有も、明記されるとみ

られる(2014.07.08 読売新聞「宇宙安保戦略、日米で連携強化へ…中国をけん制」)。

最近の中国の内政干渉や帝国主義的な軍事行動は目に余るが、それはそれとし、軍事行使による他国民

を制圧・抑制する行為がいかなる結果をもたらすか?イスラエルとパレスチナの"千年戦争"をみるまで

もなく明白である。「武力行使の自己撞着」は「墨子」を読めばわかる。だから、泰の始皇帝が焚書す

る(『墨子 - 松岡正剛の千夜千冊』参照)。侵略戦争の戦犯を置き去りにした「なし崩し・ごり押し・

欠陥バケツ」の「"公準なき"集団自衛権・積極的平和主義」はわたし(たち)が考えている「集団自衛

権・積極的平和主義」とは異なる。それはそれとして、それにしても「戦略」という欧米流の"言葉"の

乱用には気をつけた方がよい。なぜなら、それを用いる側の<主体形成のクオリティー>の有無と<説

明責任・結果責任>が問われるからだと考えている。単なるゲーム理論、ゼロ・サム、総取り、強制的

支配を意味するなら使わぬ方がよいからだ。ABCD包囲網の帰結が、ハーグ陸戦条約(1899年)の形

骸化とそして、2個の原爆投下を導出した。「ヘラクレスの火遊び」は「人命は地球より重し」をやが

てこれを覆す。それではどうすればよいか?まさに、そのことこそが我が国民の<主体形成のクオリテ

ィー>なのだ。

●折りたたみブーツ

折りたためるブーツなんて、意表を突いたね。単なるファッションとしてでなく、これに折りたたみテ

ント(寝袋)、折りたたみ傘(太陽電池・通信アンテナ兼用)などとセットすればで、サバイバルやア

ウト・ドア用品になるだろう。これはマテリアル・イノベーションともセットだ。これは面白い。これ

を拡張すると小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」(下図クリック)にも通じる。