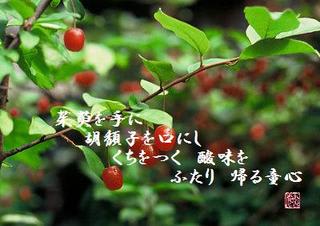

茱萸を手に 胡頽子を口にし くちをつく 酸味をふたり 帰る童心

■

【エコカー世界一に盲点はないか】

エコカーとは?「ハイブリッド+プラグインハイブ

リッド+電気自動+燃料電池+クリーンディーゼル

+水素+アイ・ストップ」の7種類?をさす。

■

『ハイブリッド車』

ハイブリッド車の先駆けであるトヨタだけでなく、

ホンダなどもラインナップを強化。ハイブリッド車

は、価格面では他のエコカーに比べ最も大衆車に近

い存在。

トヨタ、ホンダ、日産自動車、富士重工業(スバル)

ダイハツ、マツダ、フォード、メルセデス・ベンツ

いすゞ自動車、日野自動車、三菱ふそうトラック・

バス

【特徴】

・低速域や発進時など、エンジンの燃費効率が悪い

場合にモーターを使用するため、燃費が向上する。

・エンジン負荷が低減されるため、排出ガスが少な

い。

・既存のガソリンスタンドなどのインフラを利用で

きる。

・動力源が複数あるため、システムが複雑になり、

車体が重くなる。

・高性能な大型バッテリーが必要。

【展望】

規模は2008年比 1.3 倍の約68万台、2020年度には、

同 7.6倍の375万台に拡大する。

■

『プラグインハイブリッド車』

電気自動車は、走行中にCO2を排出しない車として、

注目を浴びているが、一方、1回の充電での航続距

離が100km 程度と、長距離の走行に向かないデメリ

ットをプラグインハイブリッド車は、数 km 程度の

近距離はモーターで走行し、長距離走行時にはガソ

リンエンジンが自動的に稼働する。また、家庭用コ

ンセントなどの外部電力で充電する。

トヨタ、三菱自動車、スズキ、GM、ルノー

【特徴】

・電気自動車、ハイブリッド車両方の側面を持つ。

・短距離は電気自動車、長距離はハイブリッド車と

して使用可能。

・充電インフラの整備状況に影響を受けない。

・電気使用量が多いため、現状のニッケル水素電池

ではモーターでの走行距離が短い。

・大型の電池を搭載するため、コストや重量がかさ

み、乗車スペースも狭い。

【展望】

2010年に、トヨタが北米向けにプラグインハイブリ

ッド車を市場投入する予定。更に、2012年には世界

で初めて量産を開始する。初年度に2~3万台生産し、

価格は400万円台。パナソニックと共同で開発を進

めているリチウムイオン電池を搭載し、バッテリー

のみで20~30km程度走行できるという。電気使用量

が多いため、高性能なリチウムイオン電池の開発が

肝。また、経済産業省が進めるEV・pHVタウン向け

に、トヨタがプラグインハイブリッド車を納入する

ことが決まっている。

■

『電気自動車』

モーターを動力源として走行する自動車。車に搭載

された二次電池に蓄電し、その電力を利用する。例

えば、三菱自動車の「i-MiEV」の場合、1回の充電

での航続距離は160km 程度(「10・15モード時」)。

三菱自動車、富士重工業、日産自動車、ホンダ、ト

ヨタ

【特徴】

・走行時にCO2 やその他排気ガスを排出しない。

・騒音が少ない。

・安価な夜間電2力などを活用すれば、1円/L 程度で

利用できる。

・仕組みが比較的単純なため、部品数が少なく、メ

ンテナンスなども容易。

・1充電あたりの航続距離が短く、長距離走行に向

かない。

・搭載する電池のコストが高く、本体価格も高価に

なる。

・充電のインフラが整っていない。

【展望】

電気自動車の開発には二次電池の高性能化や長寿命

化・コストダウンが必須である。例えば電池寿命の

面では、車両寿命と同程度の寿命の電池の開発が進

んでいる。富士経済の調査結果によると、2010年に

世界市場規模は 約3,000台、2020年にはその45倍程

度の13.5万台に拡大する予測だ。本格的な市場拡大

は、二次電池の技術革新やインフラ整備が進む2020

年代後半~と考えられる。

▽ 電気自動充電スタンド:大阪 ▽

店舗名 収容台数

Lucky Parking 玉川2丁目 10 台

Lucky Parking 天八交差点 8 台

■

『燃料電池車』

燃料電池車(Fuel Cell Vehicle)は、燃料電池を搭載

した自動車で、水素と酸素の化学反応で得られる電

気エネルギーを利用し、モーターを駆動させる。ガ

ソリン駆動車に比べてエネルギー効率が高いのが特

徴。排出されるのは水だけで、CO2やNOx、SOxなど

の温室効果ガス・大気汚染物質が排出されないため

「究極のエコカー」とも言われている。

![]()

トヨタ、ホンダ、日産自動車、スズキ、ヤマハ発動

機、ダイムラークライスラー、GM、フォード

・エネルギー効率が高い(燃料の原料採取~走行ま

での効率がガソリン車で15%程度、燃料電池車で

30%程度とされている)。

・CO2などの温室効果ガス、NOx、SOxなどの大気汚

染物質が排出されない。

・1回の水素充填で、ガソリン車と同等の距離を走

行することができる(例えば、トヨタの「FCHV-

adv」で830km(10・15モード走行時)。

・水素製造技術が確立されていない。

・水素の供給インフラが整っていない。

・燃料電池の触媒に白金を使っていることなどから、

製造コストが高い。

【展望】

最近では、トヨタが2015年に燃料電池車を商用生産

すると発表し、徐々に市場投入に向けた動きが加速

している。今後は製造コストがどれだけ下がるかも

注目だ。また、インフラ整備の面では、経産省主導

のJHFCプロジェクトが、燃料電池車の普及や水素ス

テーションのインフラ整備に向けた研究・活動を実

施中。現在、関東地方を中心として合計11ヵ所の水

素ステーションを設置している。

■

『クリーンディーゼル車』

粒子状物質(PM)や窒素酸化物(NOx)などの大気汚

染物質を多く排出することから、日本では敬遠され

てきたディーゼル車。CO2 排出量が少なく、ガソリ

ン車に比べ燃費が2~3割良い。現状ではガソリン車

が国内の主流となっている。現在、新長期規制(平

成17年排出ガス基準)が施行されており、2009年10

月には、更に厳格な基準を設けたも施行される予定。

一般的に、このポスト新長期規制に適応するPM や

NOx の排出量が少ないディーゼル車を「クリーンデ

ィーゼル車」と呼ぶ。

※Non-methane Hydrocarbon:全炭化水素(メタンを

含むすべての炭化水素)からメタンを除いたもの。

日産自動車、三菱自動車、マツダ、ホンダ、メルセ

デスベンツ、アウディ、BMW

【特徴】

・走行時のCO2排出量が少ない。

・従来のディーゼル車に比べ、PMやNOxの排出量が

少ない。

・ガソリン車に比べて2~3割燃費がいい。

・ガソリン車よりも価格帯が高い。

・ディーゼルエンジンが重いため、車体が重くなる。

・騒音や振動がある。

クリーンディーゼル車「エクストレイル」をいち早

く市場投入した日産自動車は、2010年春に、AT仕様

車を発売する予定。日本ではAT車が主流のため、AT

仕様車を発売して拡販を狙う考えだ。また、新長期

規制適合のパジェロを発売している三菱自動車は、

ポスト新長期規制の施行を見据え、さらに排ガス性

能を高めた車種を2010年夏までに発売する。

■

『水素自動車』

水素自動車は、ガソリンの代わりに水素をエネルギ

ー源として駆動する車。ガソリンエンジンを改良し

直接水素を燃焼させる仕組み。燃焼により水と少量

のNOxが排出される。CO2の排出量はゼロ。現在はマ

ツダとBMVが参入しており、水素とガソリンの両方

を搭載した「バイフューエル型」の水素自動車を市

場投入している。更に、マツダは電気モーターも組

み合わせた水素ハイブリッド自動車「プレマシーハ

イドロジェンREハイブリッド」を開発し、2009年よ

りリース販売を行っている。水素燃料のみでの航続

距離は、共に200km程度。

マツダ、BMW、フォード

【特徴】

・CO2 など、温室効果ガスを排出しない。

・既存のエンジンを活用でき、触媒にレアメタルな

どの高価な原料を使用しないため、製造コストが

比較的安価である。

・水素製造技術が確立されておらず、製造効率も悪

い。

・水素の供給インフラが整っていない。

・水素ガスを貯蔵するタンクの安全性の確保や小型

化が必要。

・ロータリーエンジンは、安全性が高いものの、熱

損失が大きく、効率が悪い。

・レシプロエンジンは、バックファイアの危険性が

ある。

【展望】

水素を燃料に利用する車としては、日産やトヨタな

どが燃料電池車の開発を進めている。水素自動車は

その安全性や熱効率、燃料電池車はコストなどが課

題で、それぞれに一長一短があるため、どちらがよ

り実用化に近付くかは、今後の開発次第といえる。

■

クリーンディーゼル車の普及を最優先すべきだとは

持論だ。政府は責任もってデータを整理整頓し、総

合的な「新自動車普及法」をできる限り早期に立法

すべきだと思う。

■

グミ(茱萸、胡頽子、学名:Elaeagnus)の植物の総称で、

果実は食用になる。 なお、グミは大和言葉。果実

は楕円形で赤く熟し、渋みと酸味、かすかな甘味があっ

て食べられる。リコピンを多く含むが、種によって

はタンニンを含むため渋みが強い。中国地方ではビ

ービーとも呼ばれている。

グミをふたりで口にした瞬間の同じ感想を共有した

ときの面白さを歌にして画く。ウグイスカグラの実

である「グミ」。花言葉は「心の純潔」。

■