![]()

10 先 進 せんしん

----------------------------------------------------------------

「顔淵死す。子曰く、『ああ、天われを喪ぼせり。天われを喪ぼせり』

」(9)

「いまだ生を知らず、いずくんぞ死を知らん」(12)

「過ぎたるは、なお及ばざるごとし」(16)

「道をもって君に沢え、不可なれば止む」(24)

「なんぞ必ずしも書を読みて、然る後に学ぶとなさんや」(25)

----------------------------------------------------------------

10 顔淵が死んだ。孔子はみえも外聞もなく慟哭した。従者が言った。

「先生があれほど慟哭されるとは」

そのつぷやきを耳にした孔子は、

「わたしが慟哭した? そうか……だが、慟哭もしようぞ。他の者なら

ともかく、回が死んだのだ」

顔淵死、子哭之慟、從者曰、子慟矣、子曰有慟乎、非夫人之爲慟、而誰

爲慟。

When Yan Hui passed away, Confucius wailed hid death. A disciple

said, "Are you wailing, master?" Confucius replied,

"Yes, I'm exactly wailing. If I do not wail for him, for whom

do I wail?"

佐竹本三十六歌仙下句トレッキング㉟:

山里いかで春を知らまし

#TheThirtySixImmortalPoets#Nakatsukasa

鶯の声なかりせば雪消えぬ山里いかで春を知らまし

もしも鶯の声が聞こえなかったならば、雪が消え残っている山里では、どうし

て春の到来を知ろうか。

敦慶(あつよし) 親王(宇多天皇の皇子) と伊勢の間の子。「中務」の名は、父

が中務卿であったことに因る。藤原実頼・同師輔・元長親王(陽成院の皇子で

元良親王の弟)・常明親王(醍醐天皇の皇子)ほかとの恋を経て、源信明(さね

あきら) と結婚か。延長七年(929)頃、女児(『中務集』『伊尹集』に「ゐとの」と

ある) を生む。延長八年、父が薨去。「ゐとの」はその後太政大臣にまで至る

藤原伊尹に嫁し、また「大納言の君」と呼ばれた孫娘は村上天皇皇女保子内

親王に仕え、中務は八十に及ぶ長寿を保つが、晩年は娘と孫に先立たれる

不幸に遭った。 後撰集時代の代表的女流歌人。天暦十年(956)二月の麗景殿

女御歌合、天徳四年(960)三月の内裏歌合などに出詠し、屏風歌なども多く詠

進した。晩年の紀貫之や、源順、恵慶法師、清原元輔ら歌人との交流が知ら

れる。

佐竹本三十六歌仙絵巻は、三十六歌仙を描いた絵巻物で、鎌倉時代(1

3世紀)に制作された。久保田藩(秋田藩)主・佐竹家に伝来した、三

十六歌仙絵の草分け的存在にして、代表的な作品である。書は後京極良

経、画は藤原信実によると伝わる。元は上下2巻の巻物で、各巻に18

名ずつ、計36名の歌人の肖像と住吉大明神が描かれていたが、191

9年(大正8年)12月20日に各歌人ごとに切り離され、掛軸装に改

められた。原型とは異なっているが、一部を除き重要文化財に指定され

ている。

✔ 今夜でこのシリーズは終える。

![]()

【ポストエネルギー革命序論135】

図1. BNCTの原理

ホウ素と熱中性子が核反応を起こし、細胞傷害性の高いα粒子とリチウ

ム反跳核を産生する。これらの粒子ががん細胞に致命的な傷害を与える。

これらの粒子の移動距離は細胞1個の大きさ程度に相当するので、ホウ

素をがん細胞だけに集めることが重要である。

「液体のり」放射線治療でも期待の星 がん細胞ほぼ消失

23日、がん細胞に薬剤を取り込ませておき、中性子をあててがん細胞

を壊す放射線治療で、薬剤に液体のりの主成分を混ぜると治療効果が大

幅に高まることを東京工業大学のチームが発見したことが公表された影

響を受け反響の大きさが伝えられている。わたしが勤務していた職場は、

まさにポリピニールアルコール(PVA)をフォトファブリケーション(写

真製版適用技術)の感光液として大量に使用。後に、「6価クロム禍」

対策にカゼイン(簡単に言うとナイロンの原料)に切り替えている。そ

の際、通常は加熱重合させるが、材料性能試験でホウ素(硼砂)を加え

➲モノマーのビニルアルコールが異性化しアセトアルデヒドを生成(そ

の逆も反応するが)➲モノマーが重合しポリビニルアルコールへと化る

スライム化学のある種のタンパク変性法を応用している(➲薬剤が理科

の実験でつくったスライムのようになり、がん細胞にとどまりやすくな

る。この様に、マウスの実験では大腸がんがほぼ消失。この放射線治療

は、ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)。国内10カ所弱の施設で臨床試験

が進んでいる。ホウ素化合物の薬剤を注射してがん細胞に取り込ませて

おき、外から中性子を照射して破壊する。正常な細胞へのダメージが少

ないことから、次世代の放射線治療として期待されている。昨年、6月

1日 会社や家庭に転がっている市販の液体のりが、白血病の骨髄移植

で重要な細胞を大量に培養できたという東京大などの成果が発表され、

液体のりのメーカーや研究者に問い合わせが殺到している。名前が同じ

別の会社の株の出来高が前日までの10倍になったほか、SNSでは「

液体のり」がトレンドの言葉になった。

【要点】

①液体のりの主成分であるポリビニルアルコールを中性子捕捉療法用の

ホウ素化合物に加え、治療効果を大幅に向上。

②マウスの皮下腫瘍に対する治療効果はほぼ根治に近いレベルを実現。

③臨床応用を目指し、ステラファーマ株式会社の協力を得て研究を推進。

【成果】

ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)[用語5]は、ホウ素(10B)に対して熱中

性子を照射することにより核反応を起こし、細胞傷害性の高いアルファ

粒子とリチウム反跳核を発生させて、がんを治療する方法である(上図

1)。従来の方法では治療することが困難な再発性のがん、多発性のが

んに対し有効であるため、第4のがん治療法と呼ばれる免疫療法に続く、

第5のがん治療法として大きな期待を集めている。BNCTではいかにホウ

素をがんに選択的に集積させることができるかが重要。現在、臨床で主

に使用されているホウ素化合物はボロノフェニルアラニン(BPA)という

物質である。BPAは、LAT1というがん細胞上に多く発現しているアミノ酸

トランスポーターを介して細胞に取り込まれる性質があるため、選択的

にがんに集積することができる化合物。現在、BPAの臨床試験はステラフ

ァーマ株式会社が行っており、臨床試験第Ⅱ相において再発頭頸部がん

に対しBNCT施行90日後の奏効率71.4%という治療効果が得られてい

る。このように使用されているBPAだが、がん細胞に選択的に集積するこ

とができるものの、長期的にはがん細胞に滞留することができないケース

もあり、BPAのがんにおける滞留性を長期化できれば、BNCTの治療効果を

更に向上できると考えられていた。

BPAががん細胞に長期的に留まることができない原因の一つとして、LAT1

の交換輸送メカニズムが関連していると考えられている。LAT1は細胞外

のBPAを取り込む際に細胞内のアミノ酸を排出するが、細胞外のアミノ酸

を取り込む際に細胞内のBPAを排出することもある。その結果、細胞外の

BPA濃度が低下すると細胞内のBPAが流出してしまう現象が起きる(図2)。

このような細胞外へのBPAの流出を抑えるために、東京工業大学の研究グ

ループは、液体のりとホウ砂から作られるスライムと同様の化学反応を

利用した方法を開発。

図2 BPAの細胞内取込み・細胞外流出のメカニズム 細胞外のBPA濃度

が高いときはLAT1を介してBPAが細胞内に取り込まれ、細胞内のアミノ酸

が細胞外に排出される。一方、細胞外のBPA濃度が低いときは細胞外のア

ミノ酸が取り込まれ、細胞内のBPAが細胞外に排出される。

同グループは、この化学を利用しBPAをPVAに結合させPVAに結合したBPA

(PVA-BPA)はLAT1介在型エンドサイトーシス[用語11]という経路で細胞に

取り込まれるようになり、従来のBPAが細胞質に蓄積するのに対し、PVA-

BPAはエンドソーム・リソソーム[用語12]に局在するようになる(下図3(A))。

その結果、がん細胞に取り込まれるホウ素量が約3倍に向上し、細胞内

で高いホウ素濃度を長期的に維持することが可能となる。更にマウスの

皮下腫瘍モデルを用い、がんへの集積性を評価したところ、従来のBPAと

同等以上の集積性を示す(図3(B))。従来のBPAは徐々に腫瘍内の集積

量を低下させた一方で、PVA-BPAはその高いホウ素濃度を長期的に維持す

ることができた。熱中性子を照射すると、PVA-BPAは強力な抗腫瘍効果を

示し、ほぼ根治に近い結果を得ることができた(図3(C))。

(A)今回発明したPVA-BPA:スライムの化学を利用してBPAをPVAに結合

した。PVA-BPAはLAT1介在型エンドサイトーシスにより細胞に取り込まれ

エンドソーム・リソソームに局在するようになる。(B)腫瘍への集積性・

滞留性:PVA-BPAは、従来のBPAと比較して優れた腫瘍集積性と滞留性を

示した。(C)BNCTの効果:PVA-BPAを用いたBNCTではほぼ根治に近い治

療効果が得られた。

このBNCTの最先端研究を支えてきたのは、我が国の学術界で唯一、BNCT

に必要な中性子を産生することができる京都大学複合原子力科学研究所

の研究炉(KUR)の役割が極めて大きい。今後もPVA-BPAの効果をより詳

細に明らかにすべく、KURを中心にした基礎研究を推進する予定である。

一方、最近の臨床研究においては、BNCTの普及を目指した加速器型中性

子線源が主流になっている。しかし、現状の加速器型中性子線源による

熱中性子の産生量では、浅い部位のがんに適応が限定されると考えられ

ている。治療の適応を深部まで拡げるためには、がん組織内のホウ素濃

度を長期的に高く維持することが求められており、この点において本研

究成果のPVA-BPAは大きく貢献できる。また、PVA-BPAはスライムを作る

ように、水中でPVAとBPAを混ぜるだけで簡単に合成することが可能であ

る。製造が容易である上に治療効果も非常に優れていることから本研究

成果は極めて実用性が高いと考えている。

✔【抗癌最終観戦記シリーズ】は第13回まで掲載しているが、本件も

テーマカテゴリーに含まれるだろう。従ってこのシリーズは継続させる。

低温で二酸化炭素を資源化する手法を発見

1月22日、早稲田大学の研究グループは、二酸化炭素と再生可能エネ

ルギーで得られる電力・電解水素を、常温から100度台と低い温度で反応

させて資源化する全く新しい手法を開発することに成功しました。本手

法により、欲しいときに欲しいだけ、二酸化炭素を再び資源化できるよ

うになります。本手法は、温暖化抑制・化石資源消費抑制のための社会

変革に大きく貢献することが期待されている。

【要点】

①二酸化炭素と再生可能エネルギーを用い、低温で二酸化炭素を資源化

する手法を発見。

②欲しいときに欲しいだけ二酸化炭素を資源化することが可能。

③温暖化抑制・化石資源消費抑制のための社会変革に大きく貢献するこ

とが期待される。

二酸化炭素を再び資源化するためには、これまで400℃程度の温度で、

水素と固体触媒を用いて還元、一酸化炭素やメタンなどへ転換する方法

が知られている(ドイツではパワートゥガスと呼ばれ、すでに実証が進

められていて、この方法は比較的高い温度を必要とし、回収した二酸化

炭素と再生可能エネルギーを用いて、欲しいときに欲しいだけ資源化で

きる方法ではなかった。同グループは、回収した二酸化炭素と、再生可

能エネルギーから得られた電力と電解水素を用い➲常温から100℃台と

いう低い温度範囲で、効率よく速やかに二酸化炭素を資源化することに

成功。ルテニウムという金属の微粒子を、セリウム酸化物という材料の

上に微細に載せた固体触媒を創出し、これに外部から弱い直流電場を印

加すると、二酸化炭素が効率よく一酸化炭素やメタンへと資源化される

ことを見出す。これまでにこのような低温で欲しいときに欲しいだけ安

全に資源化を進められるプロセスは存在せず、本発見は二酸化炭素の資

源化、化石資源の消費削減に大きく貢献可能な技術です。

同グループは、回収した二酸化炭素と、再生可能エネルギーから得られ

た電力と電解水素を用いて、常温から100℃台という低い温度範囲で、効

率よく速やかに二酸化炭素を資源化する手法を開発することに成功する。

ルテニウムという金属の微粒子を、セリウム酸化物という材料の上に微

細に載せた固体触媒を創出し、これに外部から弱い直流電場を印加すると、

二酸化炭素が効率よく一酸化炭素やメタンへと資源化されることを見出

しました。これまでにこのような低温で欲しいときに欲しいだけ安全に

資源化を進められるプロセスは存在せず、二酸化炭素の資源化、化石資

源の消費削減に大きく貢献可能な技術である。上図1 ルテニウム金属

微粒子をセリウム酸化物半導体に載せた触媒は、直流電場中で容易に二

酸化炭素を資源化することが可能。

新しく開発した手法

従来の触媒プロセスは、温めて反応することを待つ、いわば「鳴かぬな

ら鳴くまで待とう」というタイプのものだった。同グループはこれに対

し、半導体材料であるセリウム酸化物に直流電場を与えると、その表面

でプロトンが動くという「表面プロトニクス」という現象を発見し、こ

れを二酸化炭素の資源化に用いることで、低温で欲しいときに欲しいだ

け資源化を進めることができ、「鳴かぬなら鳴かせてみせよう」という

タイプの反応プロセスを作り上げた。

図4 図4. 独立栄養植物と菌従属栄養植物のδ13C値(光合成依存度の

指標)とΔ14C値の比較

波及効果や社会的影響

このプロセスにより、あらゆる燃料などを燃焼した後に排出される二酸

化炭素を回収し、再生可能エネルギー由来の電力と電解水素を必要に応じ

て与えることで、いつでも低い温度で欲しいときに欲しいだけ、資源化

することができるようになります。この技術は、二酸化炭素の再利用の

ための鍵となる可能性を秘めており、温暖化抑制・化石資源消費抑制のた

めの社会変革に大きく貢献することができる。今後、社会で実装し工場

などから実際に排出される二酸化炭素を回収して利用することが期待さ

れる。

✔希少金属という側面から、代替品触媒を開発が避けられないと考える。

図3.今回の研究で明らかになった2通りの菌従属栄養植物のライフス

タイル

枯れ木を食べる植物「腐生植物」は存在

大気圏核実験由来の放射性炭素同位体を用いた新たな検証

23日、神戸大学大学らの研究グループは、1950年代~1960年代初頭に

かけ、大気圏核実験により大気中に多量に放出された放射性炭素同位体

をトレーサーとして利用することで、菌従属栄養植物※1の生体内の炭素

がいつ光合成によって

固定されたかを検討した。その結果、複数の光合成をやめたラン科植物

が、サンプリング時期より数十年前に固定された炭素を利用しているこ

とを明らかにする。このことは、腐朽菌の菌糸を通じて枯れ木から炭素

を得ている植物が存在することを示めす。この研究により、複数種の菌

従属栄養植物が、腐食連鎖系に依存していることが明らかになる。菌類

が果たす重要な生態系機能として、「菌根共生」と「分解」があるが、

菌従属栄養植物は、この両者を搾取することに成功し繁栄をとげた稀有

な存在であるといえる。特に、本来自身の利益になりうる普通の植物と

でさえ菌根を作らないはずの腐朽菌が、自身に害を与える菌従属栄養植

物とだけ菌根を形成する事実は、非常に興味深い現象である。

✔この段階ではバイオマスの低エネルギー還元(分解過程)技術の確立

➲「オールバイオマスシステム」事業の実用は先になる。頑張りましょ

う。

世界最小PTCサーミスタを量産開始

20日、株式会社村田製作所は、世界最小*10603Mサイズ(0.6×0.3×

0.3mm)のモバイル機器向けPTCサーミスタ*2(通称:リセッタブルヒュ

ーズ)*3 「PRG03BC181QB6RL」を量産開始しまたことを公表。スマート

フォンをはじめとしたモバイル機器の高機能化・小型化に伴い、電子回

路の安定性を確保する小型の回路保護部品のニーズが高まり➲PTCサ

ーミスタは、ある一定の温度を超えると抵抗値が急激に上昇する特性を

有し、モバイル機器の組み立てや落下時に起こる回路の過電流を検知す

ることで、モバイル機器の異常や故障を防ぎぐ。従来品(1005Mサイズ)

に比べ、体積比で約80%、実装面積比で約70%の小型化を実現。また、

独自のセラミックス材料を用いることで、長期間安定した特性を維持す

ることができ、電子機器の安全性向上に貢献する。

✔小さいことは美しい?!面白い。つづけて2件の関連情報を看てみま

しょう。

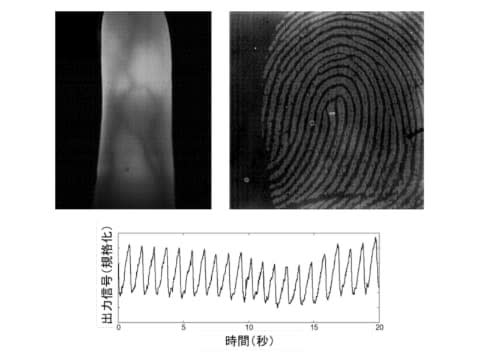

図 開発したシート型センサーで撮像した静脈(左)、指紋(右)、脈拍

(下)。なお、個人保護のため画像の一部に加工が施されている。

指紋/静脈認証と脈拍計測の

同時計測可能な超薄型イメージセンサ

21日、東京大学と株式会社ジャパンディスプレイ(JDI)は、指紋/静脈

の撮像と脈波の計測を同時に行なえるシート型イメージセンサーを開発。

急速に進む高齢化に向けて、患者自身やその家族によるセルフケアや在

宅医療の必要性が高まるなかで、健康状態を常に監視可能かつ患者本人

のデータであることが確認できる、生体認証の機能を備えたウェアラブ

ルセンサーが求められている。デバイスの形状にあわせて変形できるシ

ート型のイメージセンサーは、これまでも開発が行なわれてきた。生体

認証とバイタルサインの1つである脈拍を読み出す場合、高感度な「光

検出器」と高速な「スイッチング素子」がそれぞれ用いられるが、この

2つは相互が損傷を与えてしまうため、1つの小さな基板上に実装する

のが困難。

研究グループでは、高効率の有機半導体を感光層に用いた光検出器と、

低温ポリシリコン薄膜トランジスタのアクティブマトリクスを用いた高

速読み出し回路を使用し、これらを高密度かつ相互に損傷なく集積する

プロセス技術を開発。3つの機能を内蔵した世界初のシート型イメージ

センサの作製に成功。前者は、指紋認証に必要とされる508dpiの撮像解

像度を満たしており、後者は静脈認証などに利用される波長850nmの光

(近赤外光)に対して高感度な「バルクヘテロ構造」の有機膜を感光層と

して備える。

このセンサで撮像した静脈や指紋の画像を一般的なCMOSセンサのもの

と比較したところ、静脈部分のコントラスト差は5%%以下にとどまっ

ており、ほぼ同等の性能を発揮することがわかった。さらに、多点の高

速読み出しが行なえるようになったことで、脈拍の分布も測定可能とな

った。今回開発されたセンサーの厚さは、高分子基板部分で10μm、シー

ト全体でも15μmと非常に薄く軽量。加えて、フレキシブル基板上に実装

されているため柔軟性が高く、ウェアラブルデバイスへ組み込みやすい。

グループでは、セルフケアや在宅医療でのなりすまし、病院でデバイス

を多数導入したさいの患者の取り違えの防止などにつながるとする。

✔超薄膜の定義がいるますね。それほど容易に問題解決できる時代です

ね。寧ろ、恐ろしいのかもしれない。さらに、前に進もう。

産業技術総合研究所の研究グループは、比較的低温の熱源から電力を得

ることができる「自然冷却型有機熱電モジュール」を開発している。有

機熱電材料は、比較的低温の熱源を電力に変換できることから IoT機器

の電源用途などで期待されている。ところが、モジュール化する時、高

温部と低温部をつなぐ導電部材が熱伝導性に優れているため、「温度差

が作りづらい」という課題があった。有機熱電材料として厚さ50μmの

「PEDOT/PSS」膜100枚、導電部材として厚さ5μmの「ニッケル(Ni)」

箔(はく)99枚を、厚さ5μm(接合部分を除く)の絶縁性高分子膜(ポ

リイミドフィルム)で挟んだ積層型モジュールを作製する。

この時、PEDOT/PSSとNiの接触電気抵抗を増やさずに、Niの熱伝導を小

さくするなど、設計を工夫した。電気抵抗と熱抵抗のシミュレーション

を行ったところ、それぞれに最適値があることが分かった。また、熱源

とモジュールの接触部を工夫し、モジュールに伝わる熱効率を向上。こ

の結果、熱源温度が120℃で熱電モジュールに50℃の温度差が生じ、約

60μW/cm2の出力密度が得られる。従来は温度差が得られるようモジュー

ルに放熱フィンやヒートシンクを取り付け強制冷却していたが、開発し

たモジュールはその必要とせず、小型軽量化を実現する。研究グループ

は、試作した積層型モジュールで発電し、その電力を用いて無線送信機

器を駆動させた。これらの実験により、現場のセンサーで収集した温度

と湿度のデータをスマートフォンに送信し、モニタリングできることを

確認。開発した有機熱電モジュールの外形寸法は22×22×5mmと小さく、

重さはわずか5gである。

亜鉛で経済的な長期エネルギー貯蔵システム

電気エネルギーを亜鉛金属に長期保存可能な亜鉛の電気化学セルシステ

ムが報告されている。これのシステムセルは、エネルギーの吸収、貯蔵、

供給の特徴的な3の機能部位から構成----エネルギーは上部の電着によ

り、亜鉛金属に吸収され配置、底部の亜鉛溶解により。亜鉛金属は間の

中間セクションと交差し、沈着と溶解の部位で構成される。亜鉛金属を

使用することで、低コストでエネルギーを長期貯蔵を実現できる電極で、

また、沈着と溶解別々のスペースに亜鉛を入れることで、「充電と放電

の独立した動作」が同時進行----電力の受信と出力を同時進行を実現。

このデュアルパワーセルと呼ばれセル設計と原理実証試験結果の報告と

特性及び潜在的な応用展開並びにシステムの保存電力コストについても

解説する。

【要点】

Znリアクターは、独特の構造を持つ電気化学セル特徴次の3つ。

①上部に亜鉛金属が形成され、エネルギーを吸収する充電セクション。

②亜鉛金属が溶解し、エネルギーを放出する下部の放電部。

③亜鉛金属が保管されている中央のセクション。

図5 下図2に示す設計に従って作成されたプロトタイプセルの写真

図2 電気化学セルの基本的な構造設計----空気を導くためのパイプ、

および空気カソードに接続する導線の概略図ではない----概略図

図11 電力コンポーネントの3つのコストシナリオ----ランタイム関

数のエネルギー貯蔵----単位コストの計算結果

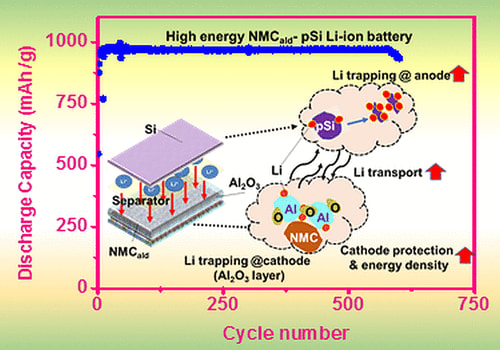

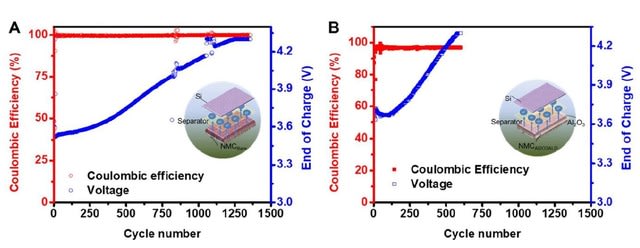

21日、米国のライス大学の研究グループは、シリコンアノード、カソ

ードを保護するアルミナコーティングを備えたセルでテスト----共通カ

ソードに適用された金属酸化物の薄い層は、電気自動車やより堅牢なオ

フグリッドエネルギー貯蔵向けのバッテリーにつながる新しい現象を明

らかにしたことを公表。シリコンやNMCなどの高エネルギー密度の電極を

組み合わせると、高エネルギーの電気自動車の需要の高まりに対応でき

き、マクロポーラスシリコンアノードと容量制限充電によって安定した

循環性を提供するアルミナ被覆NMCカソードを使用したフルセル設計法を

公表----カソードにアルミナパッシベーションを備えた提案のSi-NMCフ

ルセル設計は、カソードパッシベーションのないSi-NMCフルセルよりも1.

2倍高いエネルギー密度で、1000 mAh / gの安定した容量を示し。さま

ざまな構造および化学分析を行い、変更されたハーフセル電極充電メカ

ニズムおよびSiアノードとの電気化学的フルセル反応に対するアルミナ

コーティングの役割を体系的に調査。 この研究で設計されたアルミナ

不動態化Si-NMCフルセルは、Liトラップの興味深い電気化学的挙動を解

明し、高エネルギー用途向けのSi-NMCバッテリーの効率的な利用におけ

る重要な経路を明らかにした。

✔ここ2、3年以内に先進的な系統&独立エネルギー貯蔵システムが市

場投入されることとなるだろう。

空中・水中・宇宙を飛行可能な物体に関する特許

アメリカ海軍では以前からパイロットがUFOを目撃したという事例が存在

その中にはトップシークレットの報告書が存在することがわかっている

が、アメリカ海軍は目撃するにとどまらず、自ら「UFO」を生み出そうと

している模様。それは、空中・水中・宇宙を飛行・航行可能な機体に関

する特許出願されている。この「クラフト(飛行機)」と称されるものは、

説明によれば真空エネルギー状態を用いて、熱の痕跡を残すことなく、

大気中・水中・宇宙で等しく飛行(航行)可能だとのこと。中国も同様の

航空宇宙技術にすでに多額の投資を行っており、この特許が必要である

旨の主張を海軍航空試験センタが行っている。具体的には、19年に

IEEE TPSにコンパクト核融合炉に関する論文が掲載されているものの、

何者かはほとんどわかっていない。アメリカでは「TR-3B」と呼ばれる、

このクラフトと似た形状の機体の目撃情報が出ており、そう遠くない未

来、を公に目にする機会が来るかもしれないと、ギガジン(1月24日付)

が伝えている。

✔ 短時間で端折り興味のあるところをチョイスしてみた。