戦国期の大和において、度々の攻防戦を経験した城郭は幾つか挙げられる。平城では筒井氏の居城たる筒井城の攻防がよく知られ、ことに永禄年間以降の松永氏との争いのなかで落城と回復を繰り返した経緯は史料にも示される。

山城では、やはり越智氏の貝吹山城が幾多の戦闘を経ており、史料にも数々の記述がみられる。城を理解するうえでは、城を取り巻く戦闘の様相が重要な手がかりとなるが、貝吹山城に関しては、この種の情報も際立って多いと言える。城郭の縄張は、実戦の戦訓をふまえて発展するので、戦闘を経験した城郭ほど本格的、実用的な要素を色濃く織り込まれているとみてよい。いま見られる貝吹山城の縄張りがいつ成立したかを考えるためにも、城の戦闘経験を追うことは重要である。

貝吹山城は、越智氏の越智谷における詰城としての性格が濃いが、その築城時期は不明である。居館の越智館のほうは「満済准后日記」の永享四年(1432)条を初見とし、以後の各史料に「越智城」とも書かれるので、詰城の成立は永享四年以前であろうと推定される。現存の城郭遺構のなかにみられる古い要素を、一説では南北朝期のものとするが、実際にそこまで遡り得るかは疑問である。

貝吹山城での戦闘を記す史料のうち、最も早い時期の戦闘を伝えるのは江戸期成立の「畠山家記」である。天文五年(1536)に信貴山城を築いて大和に進攻した木沢長政の動向として、翌天文六年(1537)七月からの越智郷攻撃が挙げられ、「享禄天文之記」にも「七月廿九日、木沢越智方ヘ被取懸事」との記載がある。「畠山家記」では木沢信濃守が「貝吹城」を攻略したと伝えるが詳細が明らかにならず、越智氏側の資料や伝承にも表れない。

一次史料においては「多聞院日記」天文十五年(1546)九月条が初見である。筒井順昭による越智氏攻撃の顛末を「(九月)廿五日、今暁筒井ヨリ惣勢ヲ出シ、越智ヘ被懸了、都合六千余騎云々、無殊合戦云々、少々焼了、貝吹ノ城並ヲキ田ノ城ヲ持云々」と記す。この動向を「享禄天文之記」では「九月廿五日、筒井方ヨリ南越智方被取懸、本陳高田ノ城ニ宿陣也、開吹城堅固持也」と簡潔に述べる。筒井方本陣が「高田ノ城」に置かれているので、越智郷へは西から攻勢をかけたものと推される。

このとき「多聞院日記」の記載にて「自身ハ筒井迄被立云々」となった越智某は、「二条寺主家記抜萃」によれば「和泉屋形(細川元常)御曹司、細川殿(管領細川晴元)御猶子也」とあって細川氏出自の惣領であったことが知られる。この越智某が筒井に赴いた後の十月十日に「貝吹ノ城桝ニテ退散了」とあって貝吹山城が筒井方に明け渡されたことが分かる。

その後の越智氏は「牢人衆」と記されて没落したものの、貝吹山城の回復を願って再起を図った。「天文間日次記」によれば天文十八年(1549)九月に越智氏が城の奪回を試みており、その詳細は水木直箭家蔵「旧記抜書」十月十八日条に記される。「南方貝吹之城ニ近年筒井人数被籠畢、然処彼城之大将分私之所用ニテ高田ヘ罷越、城中ニハ人散テ無勢ナル所ヘ、越智郷之人夫彼城ニ在ケルカ走出、俄ト此由ヲ告」とあり、筒井方の城将が高田へ出向いて城内の人数が少なくなった時に、城に人夫として入っていた越智郷民が走り出て越智方陣営へ注進に及んだ様子がうかがえる。

越智方にとっては願ってもない好機であり、ただちに軍勢を集めて貝吹山城へ押し寄せた。「仍越智家可然時節ナリ、城ヲ射取也トテ人数催シ、未初点ヨリ押寄申ノ終迄責既ニ城中ヘ込入ナント少々放火焼畢」とあり、「難儀ノ合戦、半死半生ニナリ戦所」へ筒井方の後詰に取り巻かれて「無力寄衆引退」という結果に終わった。「手負サル者一人モナシ、危キ事也」とあって越智勢は無傷で退却しているが、勝手知ったる城内で苦戦したという点は興味深い。越智氏でさえ苦戦するほどの縄張りであったのだろうか。記録の末尾に「未牢人衆被出時節不来カト風聞也」とあるので越智氏が牢人していたことが明らかである。

続いて弘治三年(1557)四月に二度目の奪回作戦が試みられた。「旧記抜書」には「貝吹城ニ筒井人数ヲ入置所、昨日越智ヨリ取懸彼城ヲ取巻責附之由」とあって越智勢が城に攻め寄せたが、「筒井中坊ヲ始、与力衆追々後詰出陣」と筒井方の中坊駿河守など後詰勢がかけつけたために成功しなかった。

その動向に関して「享禄天文之記」は「四月廿五日、郡山ヨリ、筒井藤勝殿御陣立、越智方へ被取懸、本陣箸尾、明ル廿六日ニ、貝吹マテ御陳替」と述べる。本陣を箸尾に置いた筒井順慶の後詰作戦が、四月二十六日に貝吹山城に陣を移して展開された様子が知られる。「五月十八日、貝吹ヨリ御帰陳」とあるので、筒井順慶勢は三週間ほど貝吹山城にとどまっていたことになる。おそらく越智方との戦闘が数度に及んだか、または軍事的緊張が長引いたのであろう。

当時の越智氏惣領は楢原氏出身の越智伊予守家増であったが、永禄期に家督を継いだ楢原氏出身の越智家高は高取城に在ったため、越智谷方面の采配は家増がとったようである。永禄二年(1559)に三好長慶が河内守護代安見直政を攻めた動きに関連して越智氏の動向が知られる。「享禄天文之記」に「(六月)廿九日、越智方ヨリ猶(楢)原殿ヲ大将トシテ、箸尾城ヲ堅固ニ持、ヒロセ衆各越智ヘ同心」とあり、三好長慶の動きに対して「ヒロセ衆」と共に箸尾城を「堅固ニ持」ったことが分かる。このときの「猶(楢)原殿ヲ大将」が越智家増その人であった可能性が考えられるが、箸尾城を護っていたあたり、筒井氏とは対立関係にあったものの反三好の姿勢では共通していたらしい。

この越智氏の姿勢に対し、三好方は松永弾正久秀を大和に濫入せしめた際に一種の牽制をかけたらしい。「二条寺主家記抜萃」永禄二年八月十日条に「松永弾正為大将三好人数和州乱入、筒井、十市、万歳没落、越智出張」とあり、筒井氏と十市氏と万歳氏が攻められて没落したなかで越智氏にも「出張」の形で何らかの圧迫がかけられている。一連の動向は「享禄天文之記」にも詳しく述べられるが、越智方面への動きは記されない。松永弾正からみて、貝吹山城を失ったままの越智氏などは大した脅威ではなかったために「出張」にとどめたのであろうか。「没落」ではないから、当時の越智郷方面には松永氏の攻勢による被害が及んでいなかったものと推される。

当時の松永氏は松尾、山田、平群谷方面を焼き払い、福住方面や井戸城にも攻勢を向け、東山内の田原郷は「ハシハシ焼拂」、生駒谷も焼き討ちされた。しかし「十市山ノ城堅固被持也」とあって十市氏の龍王山城(南城の方か)は健在であったことが伺える。

このように大和国の各地で松永方の攻撃が展開されて大和国衆が苦戦している中の十月四日に「越智伊予殿御社参」とあって越智家増が春日社に参詣して神馬と神楽を奉納している。その頃の松永方は生駒の鷹山を攻めて焼き払い、筒井方は「山ノ城(椿尾上城か)ヨリ打廻仕ラレテ、横井ヲ焼拂処、郡山方ヨリ古市方ヘ合力ニ上ル、横井ノ丑寅角ニテ鋒ソ有」とあって松永方の郡山および古市氏と合戦に及んでいる。かかる情勢の中で越智家増が春日社に参詣しているのは、城を失った「牢人衆」ならばでの身軽さからであっただろうが、社前に献上出来るだけの経済力を維持しているあたり、没落の境遇には至っていなかったものと推測される。

続いて「享禄天文之記」永禄四年(1561)八月二十一日条に「越智伊予殿紀伊国ヘ御陣立」とあって越智家増が紀伊方面へ動いていることが知られる。この「御陣立候処」において「内衆林大将トシテ、サシ出シ、城ヘ不入、一、同廿七日、長谷ノ奥、ソワノ城ヘ、弾正殿被取懸ニテ、入ソンシテ帰陣也」という不可解な動きがあった。そのまま読むと意味が判りづらいが、まず「林」なる人物は越智方にはみられず、松永氏家臣に林氏がいるので、この「内衆林」は松永方であろう。これが「サシ出シ、城ヘ不入」とはどういうことであろうか。

前後の文脈から推すれば、「越智伊予殿」が紀伊へ出陣中に、松永氏家臣の林氏が越智氏に通じて(人質)を「サシ出シ」て「城」へ入らなかった、と読める。その意味で受け止めれば、「内衆林」が背反したことになる。そのせいかどうか、松永弾正が「ソワノ城」を攻撃して「入ソンシテ(入り損なって)」帰陣している。

この「ソワノ城」が越智郷の曽羽城を指すかは微妙だが、「長谷ノ奥」は越智氏の交通路の一つであった「長谷越」に関する地名かもしれない。仮にそうだとすると「内衆林」の背反によって松永弾正勢の作戦に混乱が生じて「ソワノ城」の攻略に失敗したと解釈出来る。後の十月十八日に「林ヲ岸田四郎宿ヘ相用仕テ誅スル」とあって「林」が粛清されたことが分かる。背反または違反行為があったことは間違いない。それに続いて「軈而城ヘ十右衛門居取」とあるので、この「城」が「林」が入らなかった城であるのかもしれない。

この事件は、京都方面における「弾正殿、三好殿」の軍事作戦中の出来事として述べられるので、「十右衛門」はおそらく三好方の伊丹十右衛門と推される。越智方にも他の大和国衆にも「十右衛門」を名乗る有力人物が見当たらないからである。その「居取」った「城」とはどこであろうか。「ソワノ城」が越智郷の曽羽城であるならば、それに対する軍事作戦に影響を及ぼす付近の城としては、貝吹山城も候補に含まれるであろう。

いずれにせよ、「越智伊予殿紀伊国ヘ御陣立」の最中に松永方において背反の動きがあったことは興味深い。

続いて永禄六年(1563)七月中旬には高取城も松永方の手に落ちた。「享禄天文之記」に「越知鷹取ヲ弾正殿ヘ渡ス、両方共ニ三十人斗打死有由」とあり、高取城を巡っての攻防戦が展開されたことが知られるが、これによって越智氏は本家越智家高の系列も没落したことになる。

その頃の越智家増の動きは知られないが、「多聞院日記」永禄九年(1566)正月条に「貝吹城ヘ、爪田引級(汲)ニ依テ越智伊予守入城云々」とあって、家増が貝吹山城を回復したことが分かる。「引級(汲)ニ依テ」の表現からすると、戦闘を交えてのものではなく、「爪田」の内応によった可能性が高い。

この出来事に関して、「奈良県史」は「越智伊予守家増が筒井氏から貝吹城を受け取ったものと考えられる」と述べる。しかし、当時の筒井氏が貝吹山城を保有していたとする確証はなく、前述の永禄四年までの動向および永禄六年七月中旬の高取城引き渡しの件を考え合わせるならば、永禄九年正月の時点までずっと松永方の手にあったとみるのが自然ではなかろうか。松永氏が大和に進出するまでは筒井氏の手にあったが、松永氏の優勢と筒井氏の没落によって貝吹山城もいつしか松永氏の手に落ちたとみるべきであろう。

なお「爪田引級(汲)ニ依テ」の件は、二年前に「林」が背反したのと同じように捉えても違和感はない。「爪田」もまた松永氏より離反したとみるべきであろう。当時の松永方は、大和各地で転戦を続けて軍事作戦は長期に及んでいたから、将士のなかにはかなりの不満が蓄積していたとしても不思議はない。

こうして越智氏は城を回復したが、その立場は当時の大和国においては決して有利ではなかった。永禄十年(1567)以降に松永久秀が織田信長の配下に入り、大和一円制覇への動きを強めたからである。当時は筒井氏も箸尾氏も十市氏も弱体化しており、越智氏の貝吹山城は松永氏にとって新たな脅威の中心となった。

前述したように、貝吹山城は国中盆地南部の中心に位置して国内の諸街道の全てに連絡するという戦略上の最重要拠点であるため、これを制圧することが松永氏の至上課題となったのは当然の成り行きであった。越智氏が反松永の姿勢を明白に示したことも大きく、例えば「多聞院日記」永禄十年(1567)六月十七日条には「戒重城可責トテ満寺悉以陣立了、越智伊予守自身出陣」とあって越智家増が松永方の戒重城を攻めた旨が記される。

さきに、永禄九年正月の貝吹山城回復が松永方武将の離反によったものである可能性を推定したが、事実であれば松永氏の戦略においては重大な失点であったことになる。筒井氏ら大和国衆の抵抗への対応が済み次第、ただちに貝吹山城を奪回する方向で出てきてもおかしくはない。実際、松永氏はその方針で軍事作戦を展開してきた。

「多聞院日記」永禄十一年(1568)条には松永氏の最初の貝吹山城攻略が記される。十一月八日条に「昨日貝吹表ニテ及一戦、多門衆数多討死云々」とあって松永氏の苦戦ぶりがうかがえる。

越智氏側の数種の口碑類を総合すれば、松永勢は四千七百の兵力をもって万歳郷焼討の後に越智谷に侵入、貝吹山城に南から攻め寄せたが、出城の興田城と戌ノ城からの百挺余りの鉄砲射撃を受けて死傷者多数を出し撃退された。夕方からの力攻めで戌ノ城は落としたものの、興田城を抜くことが出来ず、夜には越智党小山氏の襲撃を受けて退却した。さらに越智党堤氏の別働隊が松永勢と交戦して被害を与えた、という。史実であれば、松永氏の攻撃は貝吹山城の外郭線つまり出城の防御線を突破出来なかったことになる。

いずれにせよ、この敗退が松永氏の軍事計画にかなりの影響を与えたことは間違いない。貝吹山城が健在であるために大和の他の諸城が抵抗を続けたからである。

それで翌永禄十二年(1569)には松永久秀自身が出馬して二度目の攻略戦を実施した。国中盆地南部の制圧という戦略目標によって越智だけでなく片岡、万歳、布施の諸勢力を減殺するという作戦を採った。このときは三好左京大夫義継、畠山高政ら摂河泉の兵を結集して一万七千を動員した。「多聞院日記」永禄十二年卯月八日条に「八日、松永父子南へ陳立了、三好左京大夫、畠山殿摂州、河州、泉州衆引具シ出陳、則片岡ニテ勢汰在云々、布施越智伊与為対治也ト」とある。これによって越智氏が「越智伊与」すなわち越智伊予守家増を中心として松永方に対峙したことがうかがえる。

松永氏の軍事作戦によって四月十六日に「片岡ノ城退城了」となり、十八日には「万歳表へ取寄了」となって、片岡城と万歳城が陥落した。続いて五月八日には「布施ニテ及一戦、松原衆数多損了」とあって布施氏との交戦が記される。松永方の松原衆に被害が出ているが、作戦自体に影響は無かったらしく、五月十日に松永久秀、久通父子が揃って貝吹山城へ攻め寄せた。「松永父子各貝唄城へ取寄り了」とある。

「多聞院日記」永禄十二年卯月条によれば「於貝吹城及一戦人数損了。柳本討死廿四才、織田左近名代ニウタノ助モ死了、多田息負ケ了」とあって散々の結果であったことが伺える。織田信長からの援勢も交じっていて損害を受けている様子が分かるが、越智氏側の口碑類では城が四方から包囲されて圧迫を受けたものの、真弓砦の戦闘で敵の高名なる武将を討ち取り、城兵が夜闇に紛れて出撃して敵陣に焼討をかけたなどの戦いぶりが語られる。

ここで注目されるのは、真弓砦が戦場となったという伝承であり、敵の高名なる武将を討ち取ったと伝える点である。真弓砦はまだ位置が確定していないが真弓峠の近辺にあったことは間違いなく、貝吹山城からみると南東尾根の延長上にある。中津道への連絡ルートであり、松永勢の攻撃が東から行なわれたことになる。最初の攻撃で南から攻めて失敗したため、二度目は東から攻めた、と解釈することも出来るが、貝吹山城への支援や補給が中津道を介していたために、その分断を企図して補給ルートの要でもある真弓砦を抜きにかかった、とみるべきであろう。

もちろん越智氏も真弓砦の重要性を熟知しており、そのために真弓砦で松永勢を迎撃して敵の高名なる武将を討ち取った、という流れであったのだろう。その高名なる武将とは「多聞院日記」に記される「柳本廿四才」または「織田左近名代ニウタノ助」かもしれない。いずれにせよ、松永氏の二度目の攻撃作戦が東からもなされたことは事実であろう。真弓砦での合戦は伝承に過ぎないが、それとは別に、真弓峠のすぐ南に松永氏が築いたとされる陣城が二ヶ所あって、中津道にも抑えがきく位置を占めているのは示唆的である。この二ヶ所の陣城については後述する。いずれにせよ二度目の作戦では松永方も本格的に取り組んで長陣を覚悟したもののようである。

結局この戦いでも貝吹山城は落ちず、越智氏の武名は大和一円に一縷の希望をもたらした。大和もののふの鑑といっていい。

貝吹山城は、それから半年を持ちこたえた後、松永氏に明け渡された。「多聞院日記」永禄十二年十一月四日条には「孫三郎、貝吹城松永方ヘ渡了」とあり、籠城戦の末に和議によって開城に至ったもののようである。城衆全員が高取城に移っているので、越智氏の権益を高取城方面において保障するという条件をつけて開城引き渡しを行った可能性が考えられるが、その後の越智氏に積極的な軍事行動が見られないことも示唆的である。

以上、貝吹山城での攻防の歴史を述べてみた。現存の城郭遺構の最終整備時期を考えるならば、永禄九年(1566)の越智伊予守家増の入城から永禄十二年(1569)の開城引き渡しまでの期間内である可能性が高い。天文十五年(1546)に筒井順昭によって落とされて以来、永禄九年まで二十年間も敵勢力の支配下にあったにもかかわらず、堀や土塁などの改修がみられない。筒井氏の城郭によくみられる竪堀や堀切すら見当たらず、越智氏の築城技法である郭と切岸の連続のままである。

これは永禄十二年に開城して松永氏に引き渡されてからも同様で、大和各地の城郭に堀切や横堀や土塁郭等の多大な改修を施してきた松永氏が貝吹山城にはどういうわけか手を加えなかったようである。この仮定に立てば、現存の縄張りの年代観は永禄十二年を下限とすることになり、当時の越智氏の築城状況を示す資料として重要性が高まる。貝吹山城の各尾根郭群のうちで大手筋とみられる南東尾根の郭群が規模も大きく、塁線も長く伸ばして城内動線を複雑につくる点も、越智氏による改修強化の結果と推定されるが、それは松永氏との攻防戦による戦訓に基づいたものかもしれない。

貝吹山城が、二度も敵勢力の手に渡りながらも大幅な改修を受けていない理由は見定め難いが、単純に考えれば城郭としての完成度が高かったために改修の必要が無かった、という解釈も成り立つ。本来の城主で城の弱点も知り尽くしているはずの越智氏でさえ奪回に二度も失敗しているから、城郭としての堅固さは証明されたも同然であろう。

その高い防御性の一端は、前の記事にて南東尾根筋の大手ルートを考察した時点で理解出来た筈である。切岸だけではなく、今は失われた作事部分のほうでも何か驚くべき工夫がなされていた可能性が高いが、総じて貝吹山城が戦闘に強かったことは事実である。史料を読む限り、貝吹山城は筒井氏攻略時に「桝(あつかい、仲裁や調停の意)ニテ」開城し、松永氏攻略の際にも和議により引き渡されている。戦闘では落とせず、話し合いによって開かれる城だったのである。

城郭の堅固さは、城に配置される守備軍の質に左右される、という考え方がある。歴戦の強者共が揃って籠城すれば城も威力を増すであろうが、越智氏というのは大和の武士のなかでは唯一、大和源氏の血統に連なる純然たる武家階級であったから、武芸の熟練度は僧兵あがりの筒井氏や武装農民あがりの箸尾氏より勝っていたはずである。

また、難攻不落の城とは、守備兵の精神力や戦闘哲学も一流であるケースが多い、という意見がある。精神力や哲学ならば、越智氏には相当の蓄積がある。さらに、方針を定めたら徹底的にやり抜くという家風があり、南北朝期の争乱期から姿勢は一貫している。南朝に属すればたとえ幕府軍をひきつけてでも戦い、対筒井氏作戦では古市氏と結んで抵抗を諦めず、筒井氏に服属したならば今度は最後まで筒井党に徹して松永氏に徹底抗戦、といった有様である。そのために政治的にも損な立場に追い込まれたりするが、あえて踏みとどまって傷だらけになるのも厭わない、という独自の哲学を堅持した。こういう越智氏の城であった、という観点で貝吹山城を一顧しておくことも大切であろう。

再び越智恵美さん作成の地図をお借りして、改めて松永氏の二度目の攻略戦を俯瞰してみよう。上掲の地図に見える赤字の城名が松永氏の陣城と推定されており、縄張りが越智氏系城館と全く異なること、防御正面が貝吹山城の方角に向けられている点などが指摘されている。この二ヶ所の城砦は、真弓峠の丘陵から南へ緩やかに下った尾根上にあり、貝吹山城からは山陰の死角になっていて見えない。さらにもう一ヶ所の砦跡が発掘調査で確認されており(佐田ナコゾ城)、貝吹山城に対抗する勢力が広範囲に拠点を構築していたことが明らかになっている。

貝吹山城の中で最も実戦的な造りをみせる南東尾根郭群の様相は、前の記事で詳述したように戦国末期の手法が顕著である。大手筋にあたると同時に、真弓の南に築かれた松永方の陣城群に対応するための改修強化が施された結果とみるべきであろう。越智氏による改修強化とすれば、その時期はやはり永禄九年(1566)の越智伊予守家増の入城から永禄十二年(1569)の開城引き渡しまでの三年間以外に有り得ない。

これをふまえて「郭と切岸のみ」という越智氏系城館の技法を永禄年間後期を目安にして据える作業は、大和の城館を考えるうえでの基準的資料の一角を構築するものと見込まれるが、いかがであろうか。

上写真も、越智恵美さんの記事からお借りしたものである。国営飛鳥歴史公園館に展示される模型の一部であり、貝吹山城とその周辺の地形が忠実に再現されている。貝吹山城と興田城に対して松永方が築いた城ノ口城と佐田城が抑えになっていることが地形からも理解出来るが、興味深いのは松永方が中津道方面だけでなく、貝吹山城の南に通じる間道にも注意を怠っていない点である。佐田城は中津道寄りでありながらも越智谷に南側から圧迫をかけ得る位置に置かれ、松永方が南からの攻撃も選択肢にとどめていた様子がうかがえる。

なお真弓砦の位置が記されていないが、城ノ口城の構えは真弓砦を意識していたとみえ、貝吹山城の方角には向いていない。

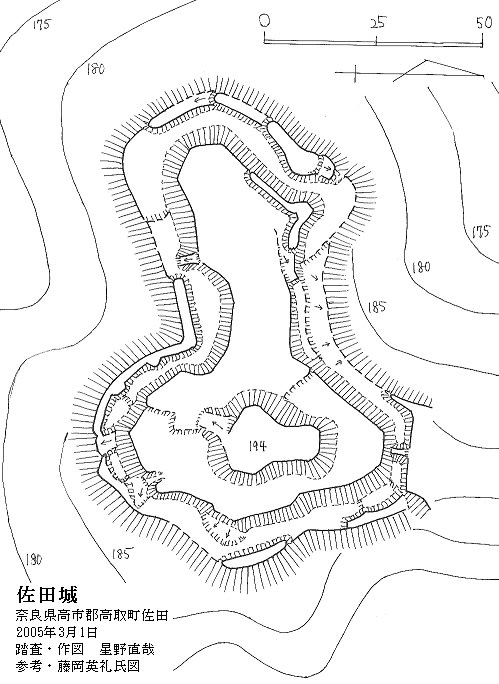

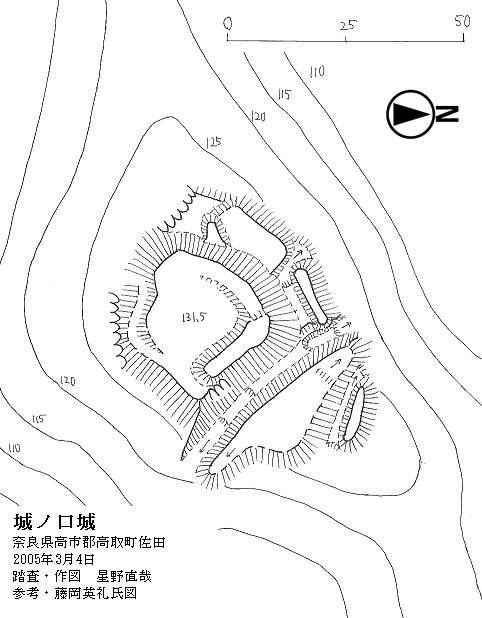

城ノ口城および佐田城については、私の手元に2005年3月作成の図があるので、ここで紹介しておく。

まず佐田城であるが、越智谷の南の峠道を東から監視出来る位置にあり、村田修三さんは「越智氏の築城の可能性がある」と「日本城郭大系」で述べておられるが、同じ記事中で「縄張りのうえで貝吹城と全然共通性が見いだせない」と結んでおられる。

この方面に越智氏の出城が存在したとの伝承すら皆無であることを考えれば、佐田城は松永氏による新規築城であった可能性が高い。当地域に点在する古墳の一つを取り込み削平して主郭となし、周囲に広い帯郭をまわして北にも長く平坦面を伸ばし、各所に土塁を設け、これを土塁横堀および帯郭で囲む形式である。虎口が三ヵ所に認められて城内の移動は融通がきき、短時間で各所に守備兵力を展開出来る構造をとっている。防御正面は東側とみられ、越智谷の南の峠道を強く意識した縄張りに仕上がる。

上写真は、佐田城の西側の横堀の外周土塁である。分厚く造られて頂部は幅もあり、とくに北東部分の一段高い部分は櫓台のような雰囲気をもち、その箇所で横堀空間も内側に屈折する。この屈折部に合わせて上の郭の土塁にも折れがつけられ、張り出し部分は大きく横堀を曲げている。越智谷方面からの襲撃に備えた構えであろう。

城ノ口城は、規模は小さいが戦線に最も近く、実戦的な縄張りを示す。真弓峠の南の小丘陵の南に占位して貝吹山城から見えないように配慮され、真弓砦からの襲来を強く警戒した構えをとる。北東の尾根続きを二つの堀切で遮断し、北西側にも土塁横堀を短く配置し、主郭の北と東にも土塁を回す。規模から佐田城を指揮所と見做せば、城ノ口城は前線の砦にあたるが、実際に貝吹山城の出城の真弓砦と道をはさんで対峙しており、中津道にも睨みがきく。

縄張りが飛鳥城砦群の飛鳥城や雷城や雷ギヲ城に似ており、いずれも松永氏の関与が推定される。松永系陣城の小型タイプに分類出来、縄張りを比較すれば雷ギヲ城と共通点が多い。

上写真は、城ノ口城の北東の尾根続きを遮断する堀切である。尾根を大きく断ち切って両端は竪堀状に落とされる。南側は下まで竪堀状に続いており、中津道方面から敵が展開した場合に側面への回り込みを阻止する意図が込められる。この堀切の外側の北寄りに短い堀切があるが、その外側土塁は高く盛り上げてあり、堀切というよりは塹壕とみるべきかもしれない。

貝吹山城は、永禄十二年十一月四日に松永氏に引き渡されたのを最後に史料から姿を消す。松永氏が城を支配した期間が長くなかったことは、その直後から筒井氏ら大和国衆の反攻が各地で表面化したことからも伺えるが、越智氏が城の回復に取り組んだ形跡も見当たらない。以後の越智氏は高取城を本拠として観覚寺から壺阪山にかけての地域に逼塞したかの感があるが、それは越智氏本家が永禄末年に帰農したとする伝承と無関係ではないようである。

周知のように戦国期の越智氏惣領は、「和泉屋形(細川元常)御曹司、細川殿(管領細川晴元)御猶子也」とある細川氏出自の某をはじめとして、伊予守家増が楢原氏の出、次の玄蕃頭家秀が布施氏の出、というように養子で繋いでいる。それ以前にも他氏から入った惣領が数名挙げられるが、要するに越智氏の嫡流は早くに絶えた形である。帰農した越智本家は「貝吹城主源家栄」の系譜に属するというが、家栄を名乗る人物は三人あって「源家栄」がどの越智家栄にあたるかは判然としない。「大和国越智家系譜」や「越智家譜伝」等の江戸期成立の文献がいずれも越智氏庶流の諸史料や伝承を無理に繋ぐ形で編纂されて内容に混乱をきたしているため、越智氏の系譜そのものが分からなくなっている。惣領の多くが庶氏や養子から出たことは確かなようであるが、それでは越智党の結束は常に弱く分裂抗争の危険を内包したままであったことになる。

このような越智氏が、松永氏との抗争期には越智伊予守家増を中心として活動したものの、高取城主越智家高生害に至る内紛が絶えず、党内結束は乱れがちであった。それにもかかわらず貝吹山城が不落の日々をかせいで持ちこたえ得たのには、やはり越智党に属する土豪や地侍たちの力強い支えがあったからだろう。

そのうち、特に越智氏に尽くした十名が天正十七年(1589)の「若宮祭礼流鏑馬交名」に「五条野源太、鳥屋次郎左衛門、興田八郎、松山次郎、脇田源次、秦楽寺左衛門、曲川左衛門、江堤三郎、玉手源太、加留小太郎」と挙げられるが、うち七名は永禄の攻防戦の口碑類にも名をとどめる。順に挙げれば「五条野七郎、鳥屋次郎兵衛、興田八郎、松山次郎、脇田左内、江包五郎、加留小太郎」となるが、興田八郎、松山次郎、加留小太郎は同一人物を指すのかもしれない。彼らの奮戦が、貝吹山城をして最後の華を咲かせたことは言うまでもなく、さらには越智家栄の一人娘の阿苗が城櫓に構えて城兵を励ましたという伝承が胸を打つ。

彼らが頼んで拠った貝吹山城のことは、もっと色々な角度から見渡して越智氏の歴史のなかに大きく捉え直し、再評価を重ねて城郭としての真価を浮かび上がらせる必要がある。今がその機会かもしれないと感じ、自身の縄張図を見直して不備を補ったうえで縄張りや全体像の把握を中心に愚考をまとめてみた。まだ考えるべき問題は多く残されるが、今回の五次の駄文をもって中間報告と受け止めていただければ幸いである。 (了)