川田喜久治氏は1933年、茨城県生まれ。立教大学在学中から土門拳らが審査する月刊『カメラ』に応募して受賞するなどし、卒業後新潮社でフォトジャーナリストとなった。1959年フリーになり、奈良原一高、細江英公らと1959年「VIVO」(~1961年)を結成、以後、独自の視点と様々な手法を駆使し、「地図」「聖なる世界」「ロス・カプリチョス」「ラスト・コスモロジー」「WORLD’S END」等の個展や写真集で、イメージに訴える作品を撮り続けている。

「ロス・カプリチョス」は、「気まぐれ」と訳されているフランシスコ・ゴヤの同名の版画集に影響を受けて撮られたものである。それにしてもゴヤの、妄想とも幻想ともつかぬ寓意に満ちた画面が乗り移ったような写真などあり得るのだろうか。愁いを帯びた表情で日の丸の鉢巻きを締めた青年、股間に地球儀を挟む裸体の男性、公園に広げられたうつぶせの裸婦のポスターなど、時にはだまし絵のように、猥雑にして刹那的な画面に複数のイメージが混在し、生と死とエロスがない交ぜだ。ハイアートとローアートを自在に行き来したゴヤの想像力を思わせる。

一方、「ラスト・コスモロジー」は日食や月食や彗星等の天体や、雲の動きなどの天空の事象に、それを受ける地上の光景を織り交ぜたものだ。だが「ラスト」とつけられているとおり、日食の太陽は二度と戻ることのない終末の太陽を思わせ、むくむくとした雲はレオナルド・ダ・ヴィンチの「大洪水」を連想させる。そして地上にも嵐の予感がする。

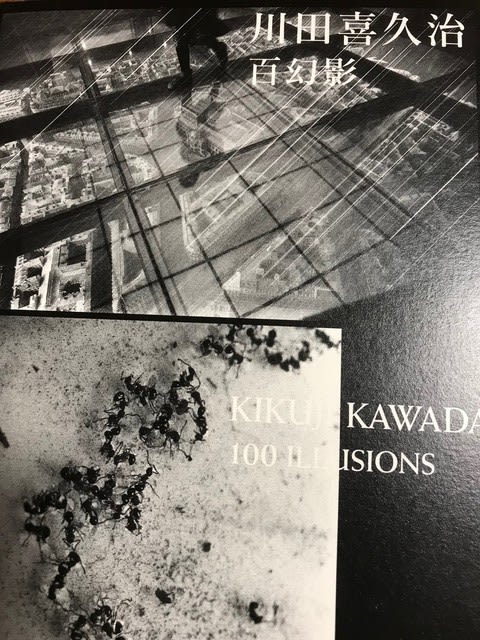

「WORLD’S END」や「ロス・カプリチョス」では都市のカオスを写し出し、「ラスト・コスモロジー」では人智を超えた自然現象を捉える。後者にあってもゴヤ同様、夢や眠り、幻想など言葉では説明できない非理性的なものへの崇敬を見ることが出来る。ただし決して個人的な感傷に堕してはいない。氏の視線は、凝視の内に偶然性も取入れながら、現象の深淵にある人々の無意識的な夢や幻想をすくい上げ、日常と非日常のあわいで蠢く人間や自然をあぶり出していく。それは「地図」がヒューマニズムに訴えるのではなく、人間の根源的な暴力性を暴き出した視点以来一貫したものだ。

会場全体を追っていくと、年代が錯綜しそうになる。未視と既視が混在しそうになる。都市は崩壊と再生を繰り返してきたのではないか。歴史は何度も終焉を迎え、今ある現実とは幻想なのではないか。「昭和最後の日の太陽」は、濱谷浩が終戦の日に撮った「終戦の日の太陽」と重なって見える。1968年福島で撮られた「溶融物質」にはぎくりとさせられる。歪みそうな時間を歴史の時間に立ち返らせるのが2001年9月11日以降毎年この日に撮影しているという東京の写真だ。氏はおそらく本能的にこの日にシャッターを切るようになったのではないか。2011年のこの日、東京の空を写した写真に、ミケランジェロの「最後の審判」のキリストや聖人たちを浮かべてみたくなるのは私だけだろうか。

日光東照宮を撮影した「日光―寓話NIKKO-A Parable」展で、氏はこのバロック的な空間に、日本人の心理的な深淵をかい間見、「寓話というリアリティ」を見出している。逆説的な言い方だが、ゴヤの版画の寓意が実は時代を超えた革新性を持っているように、寓話がいつしか現実を超えることもあり得るのだ。あるいは幻視というリアリティと言い替えてもよいかも知れない。集団の夢や幻想がいつか現象となる日が来ないとも限らない。そんな予見を抱かせる氏の写真こそ、現実を切り取るはずの写真と逆行する、パラドクス以外の何物でもないのだ。(霜田文子)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます