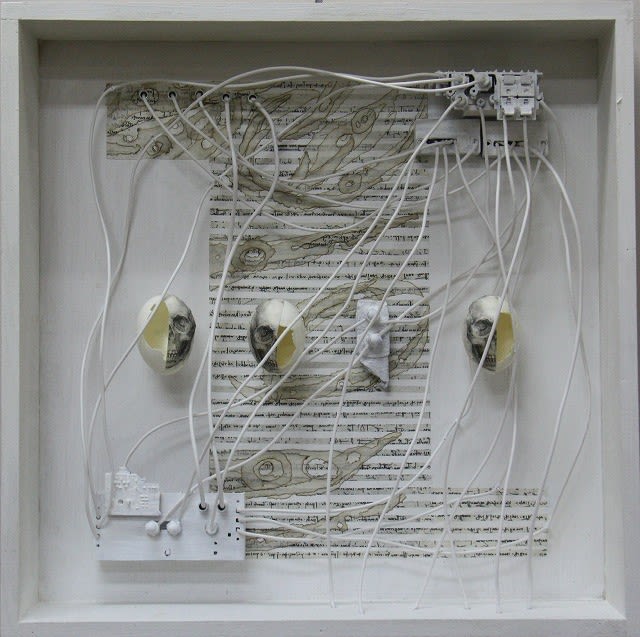

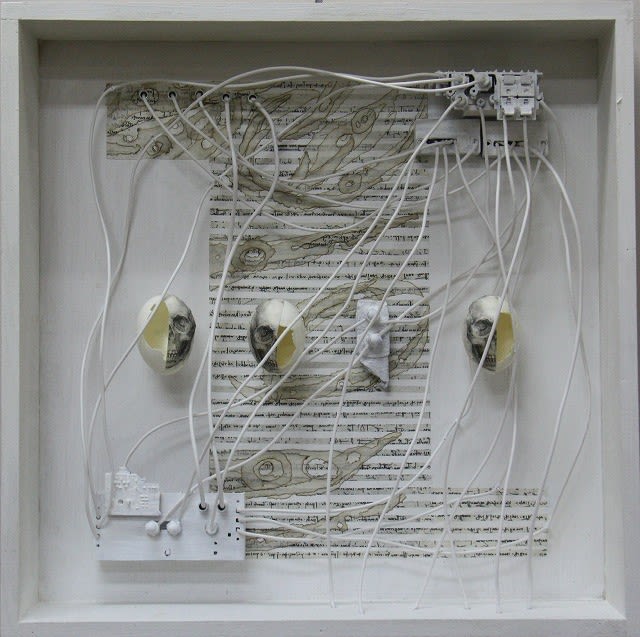

10月19日から新潟市のアートサロン「環」で、游文舎企画委員の霜田文子がボックスアート展「ダ・ヴィンチの卵あるいはものがみる夢」を開催している。

ボックスの中にはダ・ヴィンチの描いた頭蓋骨のデッサンを貼り付けた、割れた卵が集積されている。21日のギャラリートークで霜田が言うように、それは自らの脳の代替物であり、思考する主体を示している。背景に貼り付けられた文字もダ・ヴィンチの鏡文字であり、作品が言葉の世界と密接につながっていることを暗示している。

では、線香で和紙を焼いてつくった地図のようなものは何を表しているのだろうか。実物の地図なら、それはボックスの中で〝もの〟が生起する場所を直喩的に指示するが、地図ならぬ〝地図のようなもの〟であることで、〝もの〟が生起する場所が暗喩的に指示されるのだと言えるのではないか。

割れた卵を中心にさまざまな〝もの〟が呼び寄せられてくる。それは赤い糸であったり、銅線であったり、錆びた鉄の欠片であったりする。脳がさまざまな〝ことば〟を呼び寄せるように〝もの〟が〝もの〟をたぐり寄せ、〝ものがみる夢〟の世界が作品として形づくられていく。

「無意識は言語のように構造化されている」とジャック・ラカンは言っているが、〝ものがみる夢〟の世界もまた〝言語のように構造化されている〟。夢の世界は直喩と暗喩から成り立っている。〝○○のような〟という近似的なイメージと〝○○のような〟という指標をもたず、より言語類推的なイメージが、夢にあっては混交して出現するのだ。

だから霜田文子のボックスアートも直喩と暗喩の入り混じった世界として現れるのだと言いうるだろう。全体の構文を支えているのが作家としての霜田の主体だとしても、直喩や暗喩を導入するのは霜田自身ではない。そうではなくむしろ〝もの〟こそが直喩や暗喩を導入していくのだ。

つまりボックスの中の〝もの〟と〝もの〟との関係は直喩的であったり、暗喩的であったりする。それは詩の世界、とりわけ現代詩と呼ばれる世界における〝ことば〟と〝ことば〟の関係と相即なのであって、霜田文子のボックスアートの世界は〝もの〟で書かれた現代詩なのだと言わなければならない。

初期の作品も展示されている。2011年の東日本大震災と原発事故に動揺させられてつくった作品、あるいはその直後に書かれた長谷川龍生の「鹿、約百頭の」という詩編に触発されてつくった作品もある。この頃の作品は言ってみれば具象的であり、〝もの〟と〝もの〟との関係はほとんど直喩的なものであった。

しかし、最近の霜田のボックスアートはより抽象化の方向へ向かっている。そうなるに従ってボックスの色が黒から白に変わっていったのは単なる偶然ではないだろう。背景としての白は黒よりも、より抽象的な場所として相応しい。黒はそれだけで意味を派生させるが、白はそうではないからである。

〝○○のような〟という直喩の指標は、限りなく意味に接近するが、指標を欠落させた暗喩は意味それ自体から遠ざかろうとする。霜田の作品が抽象化していくということは、〝もの〟と〝もの〟との関係がより暗喩的になっていくことを意味している。それは現代詩の趨勢と同様の傾向なのである。

それにしても何という緊張感だろう。とりわけホワイトボックスの抽象的な作品は、地上の世界を超えた緊張感を漂わせている。抽象美の極致がそこで達成されているのだと思わざるを得ない。(柴野毅実)